閻魔大王と原初の巨人

※この記事は2022年2月5日のライブ配信の投げ銭用受け皿として、またライブのサブテクストとして書かれたものですが、単独でインド音楽周辺よもやま話としてもお楽しみいただけます。有料設定になっているのは投げ銭として購入いただけるようにするためで、実際には最後のひと文字まですべて無料でお読みいただけます。購入したからといって何ひとつ得るものがないにも関わらず、それでも購入していただけるという皆様の熱い熱いお気持ちが、僕らの明日を支える大切な大切な心の燃料となっておりますので、今月は少し余裕があるぞという方はぜひぜひどうぞよろしくお願いいたします!

《ライブ情報》

■2022/2/5(土) 音や金時インド音楽ライブ

会場: 西荻窪 音や金時

14:30開場 15:00開演 2500円(限定20席要予約)

出演: 寺原太郎(バーンスリー)

へまんと(タブラ)

☆予約先 srgmpure@gmail.com

または各出演者まで♫

☆配信チャンネル https://youtube.com/c/srgmpure

☆投げ銭はこちらの記事の購入かサポートボタン(金額任意)、または下記のサイトもご利用いただけます↓

https://peatix.com/event/3146473

北インド古典音楽を学ぶ時、最初に習ったラーガはヤマン(Raga Yaman)だという人も多いだろう。別に初心者向きの簡単なラーガだというわけでもないし、動きも独特(何せ上行音階でSaとPaの音をスキップするのだ。冷静に考えてかなり変わってる)なのだけれど、なぜかそういうことになっているみたいだ。

北インド古典音楽では、ラーガの音階が上行と下行とで別々に定められていることが多く、ヤマンの場合は上行5音階/下行7音階となっている。これインド音楽の用語ではアウダヴァ-サンプールナ(Audava-Sampurna)ラーガと呼ばれていて、結構よくあるパターンだ。どうしてそんなややこしいことになっているのかという疑問が当然出てくると思うけど、上行下行が別々に定められていることによって、インド音楽の演奏が単なるモード即興ではなく、それぞれのラーガのカラーが出てくるのだとひとまず思っておいてほしい。

ヤマンの場合、使っている音階自体は教会旋法で言うところのリディアンスケールなのだけれど、この音階を使うラーガはヤマンだけではなく、他にも2つポピュラーなラーガがある。どれも上行下行5-7のラーガで、上行5音階で取る音が違う(下行7音階は一緒)。その違いによって旋律の性格がだいぶ変わってくる。

さて、ここまで音階の話をしてきたけれど、今回は実は音楽の話ではなく、ラーガの名前の話。ラーガの名前にはヒンドゥー教の神様由来のものがいっぱいある。ドゥルガー、バイラヴ、ケダール、サラスバティ、ビハーリー、シヴァランジャニ、シャームカリヤーン、ナットナラヤン等、枚挙にいとまがない。ヤマンもそのひとつ。ラーガ・ヤマンの名前は冥界の王ヤマから来ている。ヤマラージャ。日本語で書けば閻魔大王。嘘をつけば舌を抜かれる、あの怖い怖い閻魔大王だ。

ラーガ・ヤマンを知ってる人なら「あれ?」と思うかもしれない。「そんな雰囲気のラーガだったっけ?」

ラーガ・ヤマンには閻魔大王を思わせるような恐ろしげな雰囲気は微塵もない。むしろ穏やかで美しいラーガだ。何故なのか。そこには閻魔大王の辿ってきた長い長い道のりが関係している。

ヤマラージャを漢字で書けば閻魔大王だが、しかしそれがそのままヤマ=閻魔という訳ではない。それでは「ヤマ」とは誰なのか。それは「最初の人間」である。この世界に生まれた最初の人間であったヤマは、最初に死んだ人間でもあった。死んだ後どうしていいかわからなかったヤマは(何せ彼以前に死んだ人はいなかったのだから)、死んだ後に行くべき世界を自分で創った。それ以降、地上で死んだ人々は皆彼の元に来るようになった。そうして彼は冥界の王となったのだ。

そう、だからヤマによってつくられた冥界は、元々は地獄ではなくむしろ天国だった。リグ・ヴェーダの時代(紀元前1000~1500年ほど前)には、生前に良い行いをした人がヤマの国に行ったという。そこは死者にとっての楽園だった。

原初の人間であるヤマの起源は、実はヴェーダよりもっと古い。ペルシャではジャムシードと呼ばれる。ジャムはヤマであり、シードは王という意味なので、ジャムシードはそのままヤマラージャとなる。ゾロアスター教の最高神アフラ・マズダーが最初に語りかけた人間である。

ちなみにゾロアスター教では、光の神アフラ・マズダーに敵対するダエーワという悪魔軍団がいるのだが、これって実はヒンドゥー教のデーヴァのことである。なんと。インドの神々がペルシャでは悪魔になってしまうのだ。一方インドでは、神々デーヴァに対抗する魔族がアスラ(阿修羅)と呼ばれており、これはもう言うまでもなくアフラ・マズダーとその眷属のこと。つまり、それぞれがそれぞれに、相手の信仰する神々を自分たちの神々に敵対する悪魔と位置づけているわけで、何というか、非常に大人気ない。しかしこのように他宗教を貶めるのは至って普通のことのようで、例えば仏陀も、ヒンドゥー教においては人々に妄言を説いて迷わせるアスラの一員であるとされている(ヴィシュヌ神の10の化身のひとつであるにもかかわらず)。

さてさて、そうしてインドとペルシャとで神族と魔族の立場が入れ替わる中で、そのどちらの地方でも「原初の人間」と見做されているヤマ=ジャムシードは、まだインドとペルシャが分かれる以前の信仰だろうということになる。つまり、アーリア人がまだインド亜大陸に到来する前、紀元前2000年紀頃。その頃アーリア人たちは中央アジアのあたりにいた。

彼らの中で語り継がれていた原初の人間ヤマの物語は、アーリア人の移動とともに各地に広がり、他の民族にも語り継がれ、最終的にユーラシア大陸の端まで伝わった。そのひとつが北欧神話の巨人ユミルの伝説である。

北欧神話におけるユミルは原初の巨人である。寒気と暖気の交わるところから生まれた大巨人ユミルの身体からは、幾つもの新たな巨人たちが生まれた。やがてオーディンに倒された後、その死体のパーツから海や山や空や植物がつくられた。ユミルというその名前の響きからも明らかなように、これこそ最初の人間ヤマの物語が形を変えて北欧に伝わった姿だ。

一方、インドで極楽の主となったヤマも、その後の人生は安泰という訳にはいかなかった。時代が下り、ヒンドゥー教の中心的な神様がインドラ神やアグニ神からシヴァ神やヴィシュヌ神にとって代わられる頃、ヤマもまた天上の高みから地下世界へと突き落とされることになる。

水牛に跨り、従者を従え、手にした捕縛で罪人を捕らえ有無を言わさず地下の冥界へ連れていく無慈悲な冥界の支配者。極楽の主から死神へと転生を果たしたヤマの姿である。

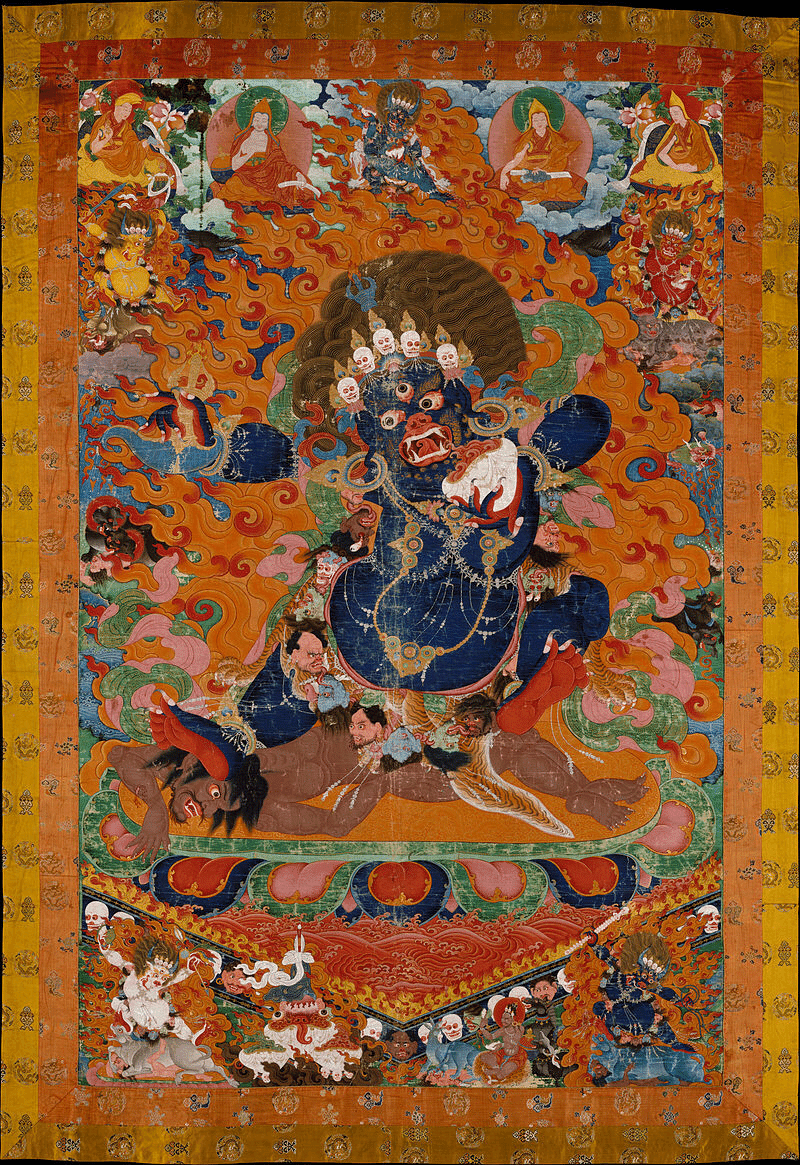

ひとたび冥府の王となったヤマが仏教に取り入れられると、その姿はさらに恐ろしげなものになる。チベットのタンカには、牙を剥き出し、髑髏と生首を身にまとい、足元に屍鬼を踏みしだく地獄の主であるヤマの姿が描かれている。死者に裁きを下し、生前の罪に応じて罰を与える。日本に伝わる閻魔大王はこの流れだ。

実はチベットには、その死神ヤマをも打ち倒す者として信仰を集めている神様(明王)がいる。その名をヤマーンタカ、ヤマを倒す者。

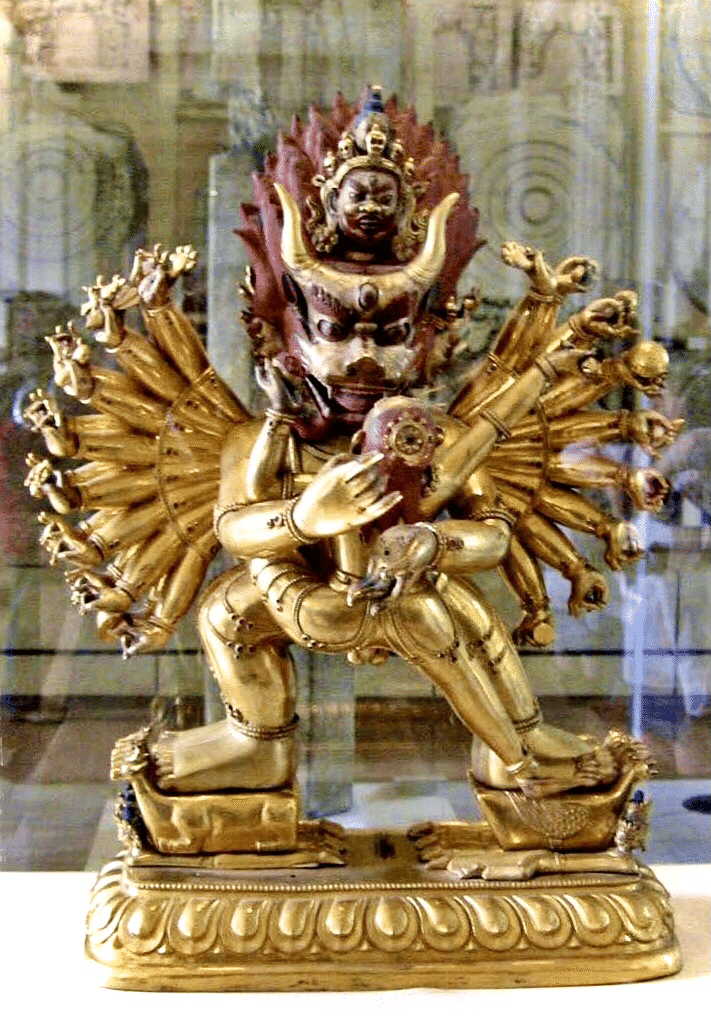

強烈なビジュアルである。憤怒相の水牛を中心とする9つの顔。34本の腕と16本の足。妃を貫くヤブユム像。ヤマを制したヤマーンタカはいつしかヤマ自身の神格も担い、冥界に君臨する者となる。ちなみにチベットでは「シンジ」と呼ばれているらしい。以前テンジン・チョーギャルが教えてくれた。

冥界の王ヤマーンタカは、日本では大威徳明王と呼ばれ、水牛に乗る六面六臂六脚の明王として伝えられている。6本足の仏像は日本ではかなり珍しいと思う。

こうして、今を遡ること4000年ほど前に中央アジアの一画で生まれた「最初の人間ヤマ」の物語は、ある時は極楽の主、ある時は冥界の王にして罪を裁く者、ある時は原初の大巨人として、ユーラシア大陸の西の端から東の果てのそのまた先の極東の島国にまで広まった。我々はどこから来てどこへ行くのか。太古の昔からずっと繰り返されてきた永遠の問いに答えを与えるのが、最初の人間であり冥界の王であるヤマなのだ。

さて。ここから先はまったくの余談なのだけれど、今回どうして突然こんな話を始めることになったのか、というお話を最後に少し。

次のライブ、新型コロナ第6波の蔓延する2022年2月5日の音や金時インド音楽ライブを前にして、自分がいったいどういう気持ちで何をやればいいのか全然わからなくなってた正月明けのとある日のこと。

「そうだ、そんな時のためのアプリがあるじゃないか!」

ラーガ決定意思支援システム、と呼ばれるそれは、何のことはない、あらかじめ入力されたリストからランダムにひとつを選択する、夕飯何食べようとか今度の休日どこ行こうとかのチョイスをしてくれるよくあるフリーソフトのひとつで、僕はそのアプリに、今まで習ったラーガや勉強したラーガ、やったことのあるやつにやる可能性のあるやつ150あまりのラーガのリストを入力してあるのだ。そうだ、こんな時のためのラーガ決定アプリだ。さっそくご神託を仰ぐとしよう。

「Yamantaka」

その時モニターに現れたラーガの名前がそれだった。はて?ヤマーンタカ?そんなラーガあったっけ……あっ!?

そう言えばたしか以前、そんなラーガを考えたことがあったようななかったような、そんな気がする。自分の過去ツイートを検索すると、あったあった、ありましたよ。どれどれ?

@srgmtaro 2021.1.23

「その1音ですべてのヤマーンの残響にトドメを打つRaga Yamantakていうラーガどうでしょう。その1音は、そう、あなたが思ってるその音。ヤマーンの充足感を断ち切り別の新たな秩序を世界にもたらす、力強くも美しいラーガ。妄想が止まらん。」

どれだよっ!?もっとわかりやすく書いといてくれよ!!なんかもう、自分が1年前に何を考えていたのかさっぱり思い出せない。せめてもう少しヒントを……いや待てよ、1音だよな。ヤマンと1音違いのラーガと言えばプーリヤカリヤーン(re)、マドゥヴァンティ(ga)、ヴァチャスパティ(ni)、あと残るはDhaがdhaになった音階だけど……たしかにそんなラーガは知らないけれど、でもそんなありきたりの発想な訳がなくて……ん、ありきたり?………そうかわかった!!!

思い出した訳ではないけれど、思いついてみればもうこれに違いないという確信があった。それはたしかに僕が考えそうなことで、ああなるほど、これなら1音でヤマンを殺す、しかも北インド古典では使われない音の並びで、強烈で、異質感もあって、なるほどたしかにこれはヤマーンタカかもしれない……

それは、ヤマンのReを半音上げてgaにした音階だった。

こんな感じだ。

昔は知らないけれど、少なくとも現在の北インド古典音楽のラーガには、「Sa ga Ga」というような、ひとつの繋がりの中で2つの「ガ」を並べるような使われ方をするものはない。あるのは例えば「上行Ga/下行ga」みたいな使い方だ(これならいっぱいある)。

その隙をついてみた、という訳だ。

ラーガ・ヤマーンタカにおいて、「ga」は「コーマル・ガ(komal ga)」ではなく、「ティーブラ・レ(tivra re)」であると見做してもいい。

ちなみに南インド古典音楽は北とは違う音階の考え方をしていて、この音階もちゃんと存在する。72メーラカルタの71番目「Kosalam」がそれにあたる。けれども僕はこれをコーサラムではなくて、ヤマーンタカとしてやりたいと思っている。上行音階の中に古い春のラーガ、ヒンドールの5音階を忍ばせた。早春の冥界下りである。

《ライブ情報》

■2022/2/5(土) 音や金時インド音楽ライブ

会場: 西荻窪 音や金時

14:30開場 15:00開演 2500円(限定20席要予約)

出演: 寺原太郎(バーンスリー)

へまんと(タブラ)

☆予約先 srgmpure@gmail.com

または各出演者まで♫

☆配信チャンネル https://youtube.com/c/srgmpure

☆投げ銭はこちらの記事の購入かサポートボタン(金額任意)、または下記のサイトもご利用いただけます↓

https://peatix.com/event/3146473

皆様のお気持ち随時お待ちしてます!!

ここから先は

¥ 2,000

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?