鹿児島発!町と人と企業がつないだ「リサイクル日本一」へのヒストリー 〜【第1回】当時の様子と活動のはじまり〜

鹿児島県の東側、大隅半島に位置する「曽於郡」。豊かな自然に囲まれて人々が暮らすこの地は、日本でも有数のリサイクル先進地域として知られています。

小さな町同士が手をたずさえ、行政や企業、住民が一体となって続けてきたリサイクルの取り組み。活動開始から26年となった今、活動の中核を担う「そおリサイクルセンター」設立までの経緯や当時の奮闘ぶりを取材しました。「リサイクル」という地域の宝を後世に残したい---。

関係者らの話から、その歴史を紐解きます。

第1回目はまず、リサイクル活動を始めるに至った当時の時代背景や、曽於郡のごみ処理状況について振り返ってみましょう。

活動の中心的存在であり、現在「有限会社そおリサイクルセンター」の代表取締役を務める宮地光弘氏に聞きました。

曽於郡って?

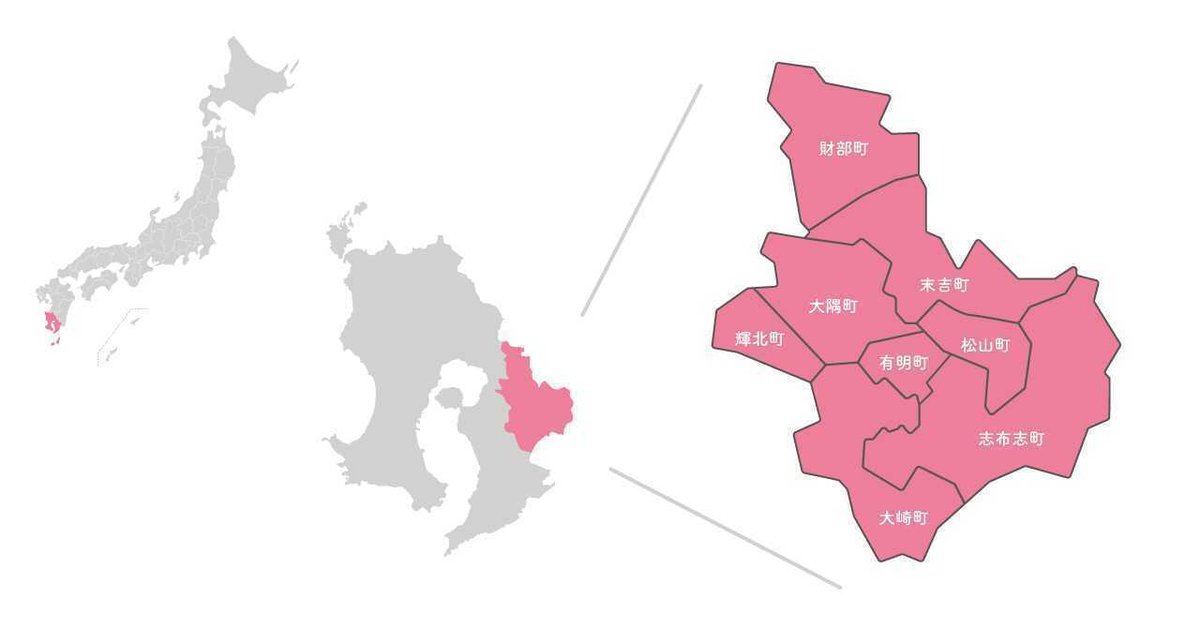

今回の舞台である「曽於郡」とは、鹿児島県の東側・大隅半島に位置する旧8町(財部町・末吉町・大隅町・輝北町・松山町・志布志町・有明町・大崎町)から成り立つ地域を指します。平成の大合併により現在(2024年)は、大崎町を除き、曽於市(財部町・大隅町・末吉町)、志布志市(松山町・志布志町・有明町)、鹿屋市(輝北町)へと、それぞれ郡より離脱し合併しました。

その中の大崎町は、2022年度のリサイクル率が84.0%(環境省HPより)、これまで15回にわたり「リサイクル率日本一」となるなど、大きな実績を残しています。国内はもとより、海外からも視察に訪れるほどの注目地域です。

時代背景と当時の状況

高度経済成長期以降、日本経済は大量生産・大量消費によって発展してきました。しかし大量廃棄を伴った経済活動の結果、廃棄物を埋め立てる最終処分場が足りなくなるという事態に。廃棄物の発生を抑制するとともに、リサイクルにより廃棄物の減量を図る必要が出てきました。

国は1995年、容器包装リサイクル法を制定し、容器包装廃棄物のリサイクルシステムの構築を進める方針を発表。それに伴い、全国の多くの自治体や企業がリサイクルに取り組もうと動き出しました。

容器包装リサイクル法 とは:

家庭から排出されるごみの重量の約2〜3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を行うための法律。1995年6月に制定され、1997年4月から本格施行された。

曽於郡では、中でも特に旧松山町、旧志布志町、旧有明町、大崎町が共用していたごみの最終埋立処分場である「曽於南部清掃センター」が逼迫する状況にありました。

1990年に設置された曽於南部清掃センターは、設置当初、2004年までの15年間の寿命を想定していましたが、埋立開始から右肩上がりに搬入量が増えたといいます。

いよいよ開始!リサイクルセンター設立プロジェクト

その頃、曽於地区の一般廃棄物収集の運搬を担っていた大隅衛生企業株式会社では、容器包装リサイクル法の施行や各町の状況を鑑み、今後の方向性などについて社内で繰り返し協議を行っていました。当初は制度の理解に苦慮し、思うように動きが進まなかったといいます。

そんな中、“民間でリサイクルセンターを立ち上げてみてはどうか?”という案が浮かび上がったのです。

そのためには企業としてノウハウが必要だと、当時リサイクルの取り組みについて先導をきっていた国分隼人衛生公社に社員を派遣することにしました。

その際、研修生として向かったのが、入社したばかりの宮地光弘氏です。宮地氏はのちに、設立がかなった「有限会社そおリサイクルセンター」の代表取締役として、設立から現在まで一貫して事業に取り組まれています。

宮地氏:

”当時、容器包装リサイクル法の施行により国から人口30万人を超えない単位で、1箇所にまとめてリサイクルセンターを設置するように通達がありました。

曽於地区では人口の関係上、複数の自治体が連携してセンターを作る必要がありました。しかし自治体によって委託料の比率が異なっていたこと、分別収集に切り替えるために住民の理解を得ないといけないことなど、課題は山積みでした。”

他社での学びを曽於郡へ還元し、リサイクルセンター立ち上げのため、各町の行政や地域とともに取り組みを進めることとなった宮地氏。さまざまな課題が持ち上がる中、どのように取り組みを進めていったのでしょうか?

次回、第2回では、町の垣根を越えて行われた「8町会議」について取り上げます。

取材・執筆・撮影:上 泰寿(ケアの編集者)

イラスト:中原みお(イラストレーター)

ディレクション:齊藤智彦(合作株式会社)

編集:上野イクヨ(トーク・トゥ・ミー)

委託元:有限会社そおリサイクルセンター

▼お問い合わせ

ご質問・ご要望は下記へお問い合わせください

編集事務局(合作株式会社内)

E-mail: pr★gassaku.co.jp [担当・小野寺]

(★を@に変えてお送りください)