至高の音楽映画「アメリカン・ユートピア」

こんにちは!

SPORTS MENの中村による音楽レビュー "Is It Rolling?" です!

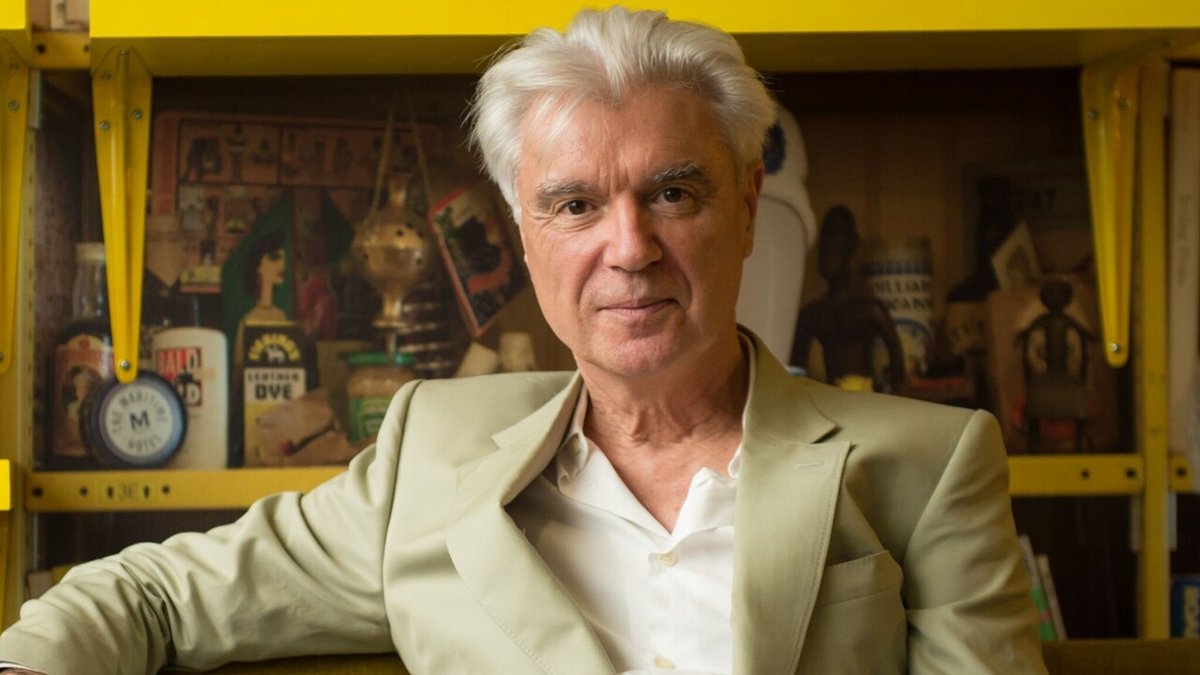

今回は、自分の音楽人生にも大きな影響を与えたDavid Byrne(デイビッド・バーン)について語ってみたいと思います。

僕にとってデイビッド・バーンは、主に80年代の音楽シーンにおいて、最も輝きを放つアーティストの一人でした。

その象徴が、コンサート映画の金字塔「ストップ・メイキング・センス」(1984)です。

僕は、これを上回る音楽映画に自分が出会うことは、今後の人生であり得ないだろうと本気で思っていました。

ところが、そんな自分の考えを、今年、他でもないデイビッド・バーンが見事に打ち砕いてくれたのです。

映画「アメリカン・ユートピア」は「ストップ・メイキング・センス」を超えていました。

僕は、中盤から終盤にかけて涙が止まらなくなり、終わる頃には軽く脱水症状を起こしつつも多幸感に包まれ、放心状態になってしまったほどです...

人生で見た映画の中で、一番泣いたかもしれません。

今回はそんな音楽映画の新しい大大傑作を、デイビッド・バーンの同名のスタジオアルバム「American Utopia」もご紹介しながら、レビューしてみたいと思います!

伝説のバンドTalking Heads

バーンは1977年にデビューしたバンドTalking Heads(トーキングヘッズ)のフロントマンとして広く知られています。

当初は70年代後半のニューウェイヴ・シーンの一翼を担う存在でしたが、3枚目の「Fear Of Music」というアルバムから大きく舵を切り、アフリカの民族音楽のエッセンスを積極的に取り入れるようになります。

そして、4作目の「Remain In Light」でそのスタイルは確立します。

代表作の一つとして数えられる本作ですが、白人的な音楽と黒人的な音楽の大胆な融合を行ったために賛否両論を巻き起こしました。

そしてトーキングヘッズといえば、屈指のライブバンドとしても知られています。

ライブでは4人のオリジナルメンバーの他に、キーボード、パーカッション、ギター、ベース、コーラス等…たくさんのサポート・メンバーを加えた大所帯編成で演奏します。

ミュージシャン達がこれ以上ない程、魅力的にパフォーマンスしているということも彼らのライブのひとつの特色かもしれません。

前述のライブ映画「ストップ・メイキング・センス」は言わずもがな最高ですが、実は1980年のローマでのライブ映像がかなり良く、演奏面ではこちらの方が上なのではないかとも思っています。

ワン・ステージ丸ごとなので長尺の映像ですが、トーキングヘッズがどんなバンドだったのかがわかると思うので、興味がある方はぜひ見てみてください!

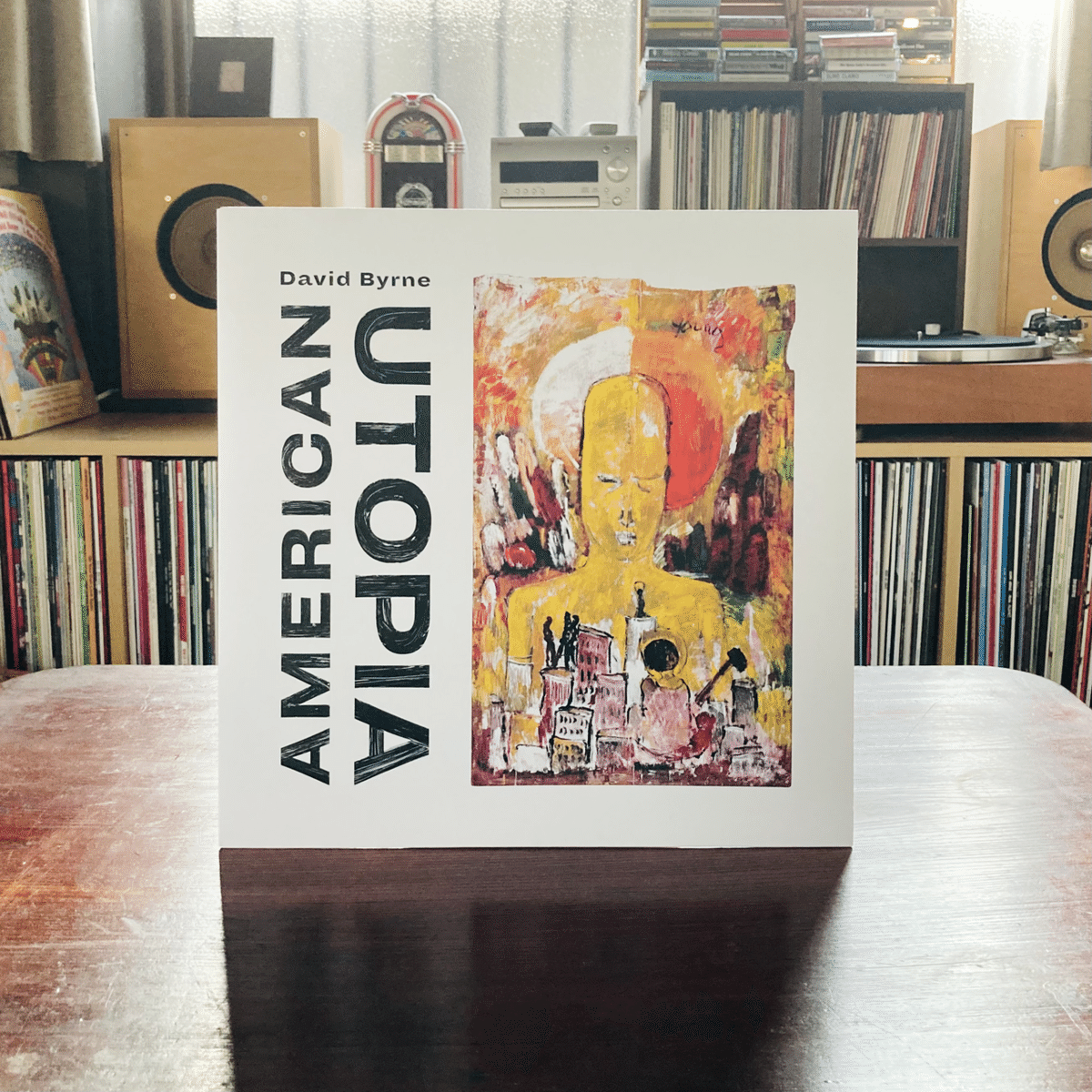

2018年のスタジオアルバム「American Utopia」

バーンはトーキングヘッズ全盛期の1981年からソロ活動を開始し、1991年にバンドが解散した後も、現在に至るまでコンスタントに良い作品を発表し続けてきました。

その中での現時点での最新作が、映画「アメリカン・ユートピア」のもとになったとも言える同名のスタジオアルバム「American Utopia」です。

「American Utopia」

(2018年リリース)

映画の中では、このアルバムの収録曲がたくさん演奏されています。

なので、これを聴いてから映画を観ると、より作品を楽しめることは間違いありませんし、映画を見た後に聴いても、楽曲たちの違った表情を楽しめるので、おすすめです。

映画「アメリカン・ユートピア」は、ブロードウェイでの同名の舞台を映像化した記録映画ですが、その舞台自体は、このアルバムのリリース・ライブとして捉えることができると思います。

(ちなみに、このライブ・パフォーマンスはブロードウェイだけでなく、フェスなどでも演奏されています。上の写真はコーチェラ・フェスティバルでのパフォーマンスの様子です。)

このアルバムのタイトルは直訳すると「アメリカ人の理想郷」ですが、これは、制作期間にその真っ只中にあったトランプ政権下のアメリカを痛烈に皮肉ったタイトルであると本人も公言しています。

移民問題、戦争、石油、商業主義…アメリカが抱えている様々な問題が象徴的なモチーフとして歌詞の中で描かれていますが、そのコアとして浮き上がってくるのは、それらの混沌とした状況に対して目を背けずに、徹底的に向き合おうとするバーンの姿勢です。

大きな器の中に、あらゆる意味で多種多様な人々が入り乱れ、小宇宙を作っているようなアメリカのあり方そのものを鏡のように映しながら、その在り方を精一杯肯定しようとする彼の強い信念を感じます。

そして、サウンド面においても、そのルーツに、豊かな多様性を感じることができます。

ラテン、アフリカ的なリズムがあり、ファンキーなビートがあり、旋律の美しさがあり、その多様さはまさしくバーン的でありながら、アメリカという国の在り方ともリンクしていくようです。

バーンは御年60を越えて紛れもない代表作を産み出したのだなと、感慨深く思います。

(映画のサウンドトラックと併せて聴くと更に楽しめます!!)

映画を振り返って

前述したとおり、バーンは、トーキングヘッズ時代にアフリカの音楽を大胆に取り入れましたが、その斬新な音楽性の融合により、白人からも黒人からも非難を受けることがあったといいます。

「文化の搾取だ」と揶揄する人までいたそうです。

バーンの中にはアフリカ音楽への純粋なリスペクトしかなかったはずですが、それが当時は批判的に受け取られることもあったのです。

そんな風に、異端的に扱われながらも、バーンは移民的な、特殊な立ち位置を保ってきました。

(実際彼はスコットランドからの移民だといいます。)

僕は「アメリカン・ユートピア」を観て、ようやく、アメリカが彼の音楽を正当な評価で受け入れているような、そんな安堵感のようなものを抱きました。

むしろ、彼の存在が、現代のアメリカにおいて、文化や人種間の橋を渡す希望的な存在であるように感じたのです。

僕が「アメリカン・ユートピア」を観て感動したのは、歳をとったバーンがある意味若い頃と同じスタンスでステージに立ち続けながら、トランプ政権によって人々の中に生まれた「アメリカの素晴らしさとは何だったのか」という根本的な問いかけに対して、然るべき方向を見据え、ポジティブに表現する姿に、過去の全キャリアを凌駕する強い輝きを見たからだと思います。

今回はデイビッド・バーンについて語ってみました!

まだ「アメリカン・ユートピア」を観ていない方は是非、劇場公開が終わってしまう前に観に行っていただけたらと思います!

『American Utopia(Deluxe Edition)』

→ Play on Apple Music 🎧

→ Play on Spotify 🎧

『American Utopia on Broadway (Original Cast Recording)』

→ Play on Apple Music 🎧

→ Play on Spotify 🎧

最後まで読んでくださりありがとうございました!!