Pyanodon(Full pY)を始める

Pyanodon関連の記事です。きっと少しずつ追加されていくでしょう。

はじめに

Factorioのオーバーホールmodの一つであるPyanodon。最高難易度として知られています。あとは派生のPyBlockくらいか。クリアまでおそらく1,000時間くらいでしょうか?私がPyanodonに興味を持った点、始め方、序盤の感想を書きます。ゲーム内容に関してあまり込み入ったことは書かず、Pyanodonに興味を持った人がより興味を持ち、また始める手助けになればと思います。

自己紹介

最も端的に自己を表しているのはこの記事でしょう。Factorioのことはある程度詳しいですが、内部コードを読み込むところまではせず、一ファン(工場長)としてFactorioに接しています。

興味を持った点

ただただ無機質で、複雑でめんどくさいだけのゲーム内容であるのなら、やりたくないと思っていました。また、私の場合はクリア後のメガベース化、UPS最適化と永続稼働を楽しみとしているので、それが可能かどうかも問題でした。Pyanodonは資源パッチ枯渇を考えると永続稼働には向かないかもしれません。

一方で、最近視界に入る情報では、想像していたよりずっと多様な(生物系が多い)システムであり、想像力を掻き立てられて面白そうだと感じるようにもなりました。

始め方

公式modの一覧です。どれをどう入れればいいのかな…

公式forumを見たのですが、よくわからない。次に、discordを見てみる。すると、ちょうどいいタイミングでガイドが投稿されていました。

始めるにあたっては、Before Starting the Gameまで読めば十分でしょう。というか、ネタバレは好まないので、以降の解説はゲーム進行に問題が出ない限り読まない(読む必要はない)かもしれません。

modの規模(難易度)は3種類、Short pY, Medium pY, Full pYあることがわかります。ちなみに、Full pYをプレイしたい場合は、Pyanodons Alternative Energy(PyAE)をインストールすると、依存関係で全て必要なものがインストールされます。

さて、その他のサードパーティーmodはどうしましょう。この筆者はあらゆる余計なmodは入れず、Milestonesだけ入れると良いと主張しています。完全に同意です。私は自信があるのでそうしました。あとは、shortcutsくらいは入れるかもしれません。自信がない場合は各種サードパーティーmodを追加すればよいでしょう。

helmod等のプランナーもクリアまでは封印します。レシピは手探りしたほうが面白い。Space Explorationの際も、プランナー系は最終盤まで不使用としていました。

初期設定はPyanodon recommendedプリセットがあるので、それを指定すると良いとあります。資源パッチの分布や大きさはmod製作者の意図に沿ったものになるでしょう。

22時間経過

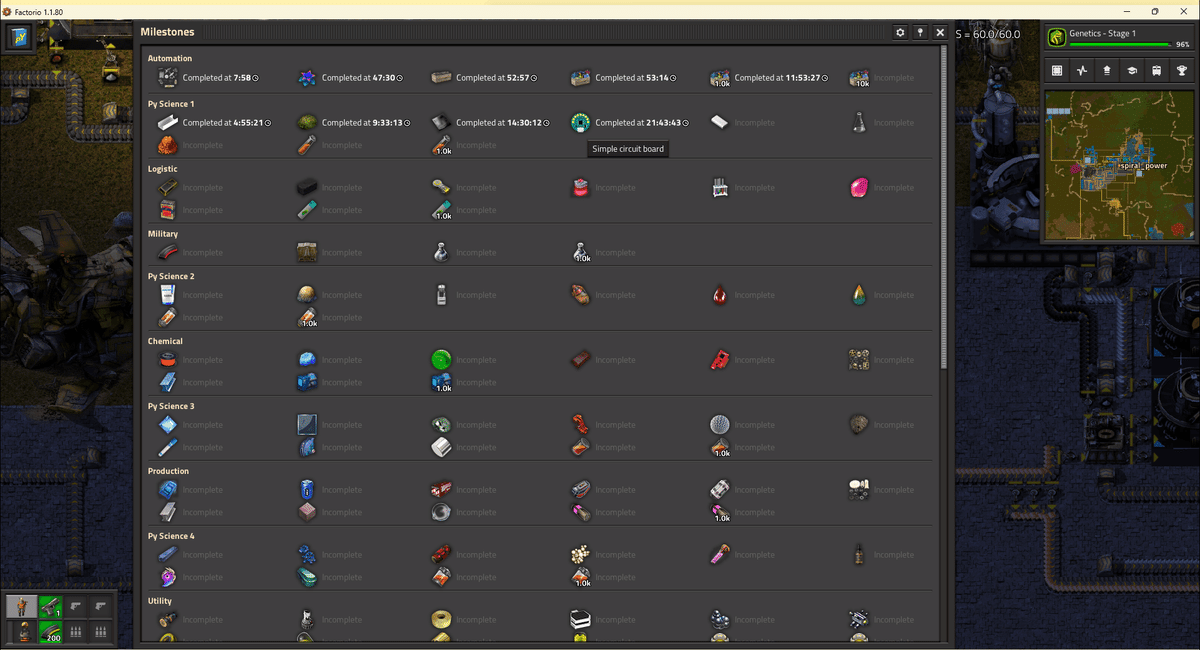

サイエンスパック作成状況

どうせ長期で向き合うことになるので、一気にやらず、気が向いたときだけ進めています。1つめのサイエンスパック(プランターに花を植えたやつ)は1時間弱で作成できるようになりました。そして2つめのサイエンスパック…の前に、各種施設等に必要なsimple circuit boardが21時間目に作成できるようになったところです。これがないとradarやsplitterすら作れないという。

気の赴くまま構築しているので、配置はぐちゃぐちゃです。スモールスタート、スケールは後で。どうせ資源パッチの枯渇と増産要求に伴って工場は何度も作り直すことになる。

ちなみにここまでで一番面倒に感じたのは用地確保のための木の伐採です。

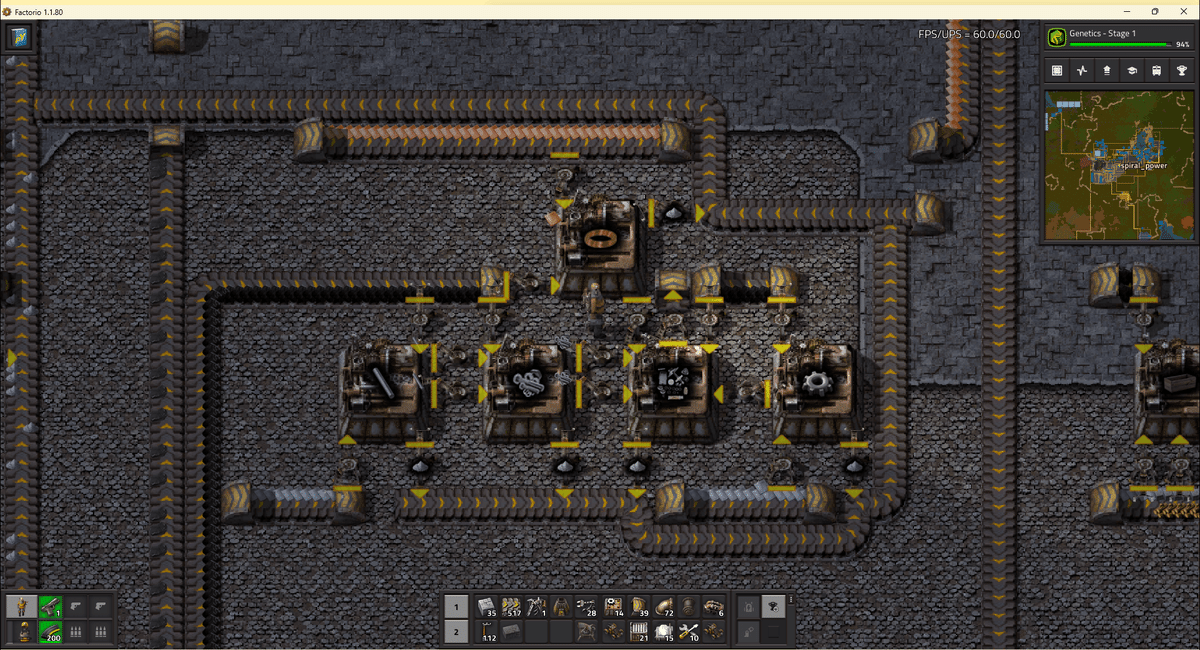

ash

序盤でまず面食らうのがこれです。炭系の燃料を消費すると灰(ash)が産出されます。1スタック1kなのですぐに詰まることはありませんが、長くそのままにしておくといずれ詰まってしまうので、適切にリサイクルする必要があります。なるほどよくできている。

なので、燃料を必要とする掘削機や組立機は、ashの処理を考慮する必要があります。

splitter(ベルト分配器)がない!

だんだん工場が複雑になってくると、ベルトラインの分岐や出力先の優先度付けをしたくなりますが、しばらくはsplitterが作成不可なので、あるもので何とかする必要があります。インサータをうまく使ってこの辺は解決しました。通常のゲーム進行だとsplitterがなくて困る状況にはなったことがなかったので、新鮮な感覚。

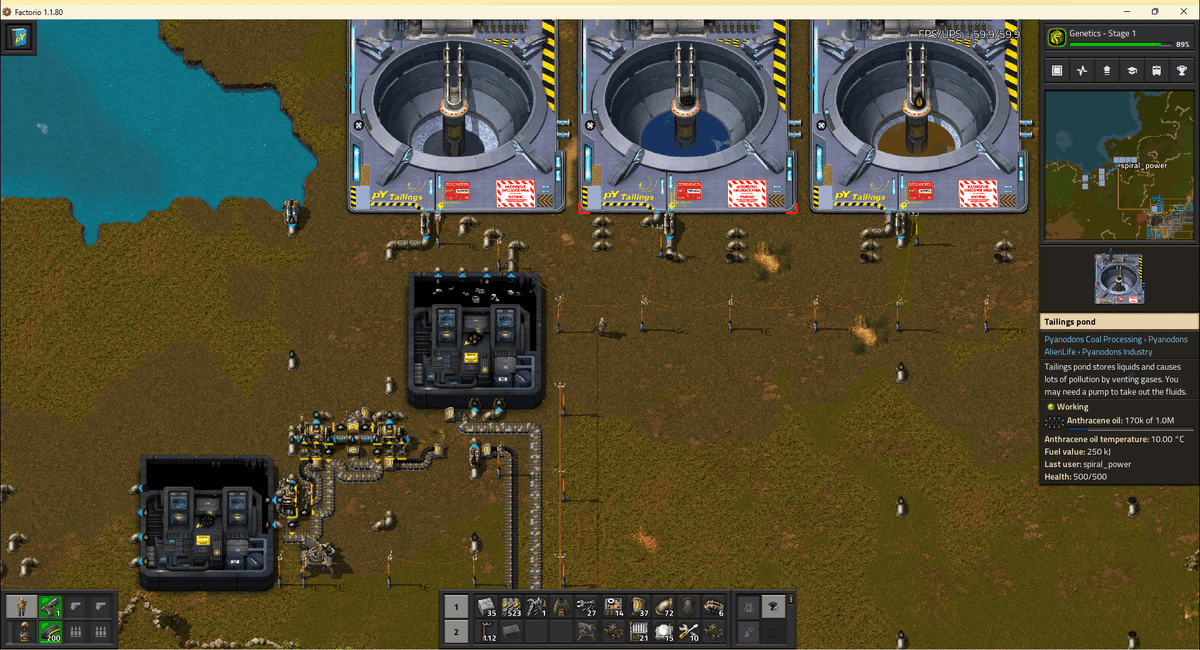

流体処理

序盤から沢山の種類の流体が出てきて、うっ…となるのですが、序盤からTailings Pondという高機能貯蔵施設が使用可能なので、実はそれほど大変ではありません。この施設は、容量が非常に大きく、溢れた分は勝手に捨ててくれます。ただし、液体のみ貯蔵可能で、気体は貯蔵できません(排気される)。基本的には、副産物として作成される液体をとりあえず貯めておき、必要に応じて取り出すようにすれば良いです。

生物系生産の立ち上げ

生物系の生産は、初めにいくつか採取し、それを増殖させるという方式が多いようです。木や岩に稀に含まれる物質、水場の資源などを採取し、増やします。これもなかなか独特で面白い。