人の力発揮を最大限にするには、運動連鎖による体幹からの捻りが必要です。ほとんどのスポーツ動作では捻りなくして大きな力は発揮できません。ではその捻りですが、どのような仕組みで力が発揮されているのでしょうか?

今回は短距離走を例にして捻りの真実を紹介していきます。

最初に簡単に言うと体幹からの捻りが脚の捻りを生み、捻りをもどすことで増幅された力を地面に与え、その反発で前に進むという事です。また体幹の捻りを助長するために腕も捻られていきます。人間が運動する時は全身の至るところで捻りや捻りもどしが起きるという事です。

短距離走で最も力発揮が必要な場面は、接地の瞬間です。この接地の瞬間は全身(特に体幹)から捻り出された力の集大成となります。接地の瞬間に地面に与えた力が反力となり推進力と次の接地への捻出動作に切り替わります。この繰り返しが短距離走です。

短距離走は身体のどこから動き出すのでしょうか?

まずはスタートの場面から見ていきましょう。

ブロッククリアランスの場面

胸腰椎回旋、伸展

骨盤回旋

股関節屈曲伸展、外旋内旋

肩甲骨内外転、挙上

肩関節屈曲伸展、外転、内旋外旋

蘇炳添 選手(右)

ブロックへ出力の最終段階

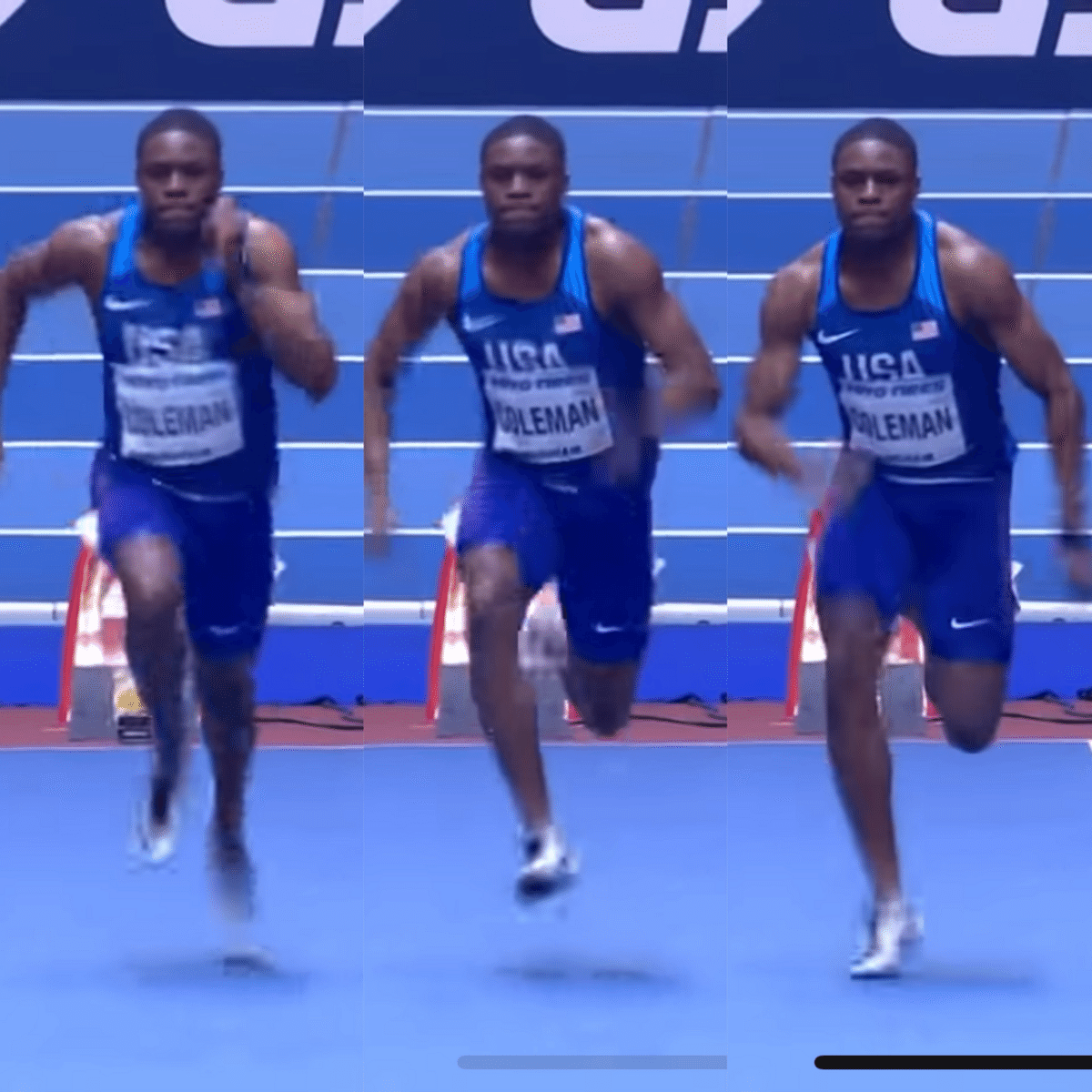

コールマン 選手(左)

ブロックからの反力を受けた直後

スタート初動は、上記の様に体幹(胸腰椎、骨盤)から股関節、肩関節へその後膝関節、肘関節そして末端へと運動連鎖していきます。その最中に回旋運動が加わり最終的に増幅された力が接地で出力されます。この回旋運動(内外旋、回内外、外内反)こそが捻りです。

スタート1歩目から2歩目の場面

大きな力が必要な場面なので当然捻りも大きくなります。ブロッククリアランスで骨盤右側は前方へ回旋され右股関節伸展にともない外旋位から内旋へ。次に膝関節の伸展にともない回外位から回内。続いて足関節が底屈にともない内反から外反することで体幹からの運動連鎖が大きな力を発揮しています。上半身は左肩関節が伸展にともない外旋から内旋することで、右足接地出力を助長し、骨盤左側の前方回旋出力を助長しています。肘関節も伸展にともない回内されていきます。この様に1歩目の接地出力に全身の捻りで大きく出力しています。当然2歩目に向けて骨盤、股関節、肩関節は対角で同様な動作になって末端へ運動連鎖させて大きな力を作っていきます。

スタート動作では世界トップクラスの両者では同じ様な捻り動作になります。

加速の場面

スタート時ほどの力発揮は必要ないが、身体の使い方は基本的に同様です。接地へ向けての捻り。地面反力を受けてからの捻りが次の接地への準備となります。

右足接地の瞬間に対角の骨盤左側が前方回旋され、左股関節は屈曲しながら内旋位に、その後伸展しながら外旋位となる。骨盤左側の前方回旋を加速するために左肩関節は伸展しながら内旋位になる。この一連の動作は、右足接地と同時に起きています。この際に体幹の回旋速度が増すと運動連鎖により末端へ加速していき、ピッチアップにつながります。体幹の回旋速度はスプリントの重要ポイントとなります。

接地の場面(走動作の集大成)

飯塚翔太 選手 200m終盤画像

足関節にフォーカスしてみると、接地直前では内反位となります。

フットディセントでは、小指球から入りミッドサポートでは、ほぼフラット接地となっています。ここで全身で作られた力が地面に伝わり、反力が生まれその後底屈にともない外反していきテイクオフとなっています。ここでも上記の様に捻り動作を利用しています。

フラット接地等の接地具合は、下腿のスティフネスや疲労状況で個人差がでてきます。