第116回歯科医師国家試験の概要発表

今年は2か月遅れ

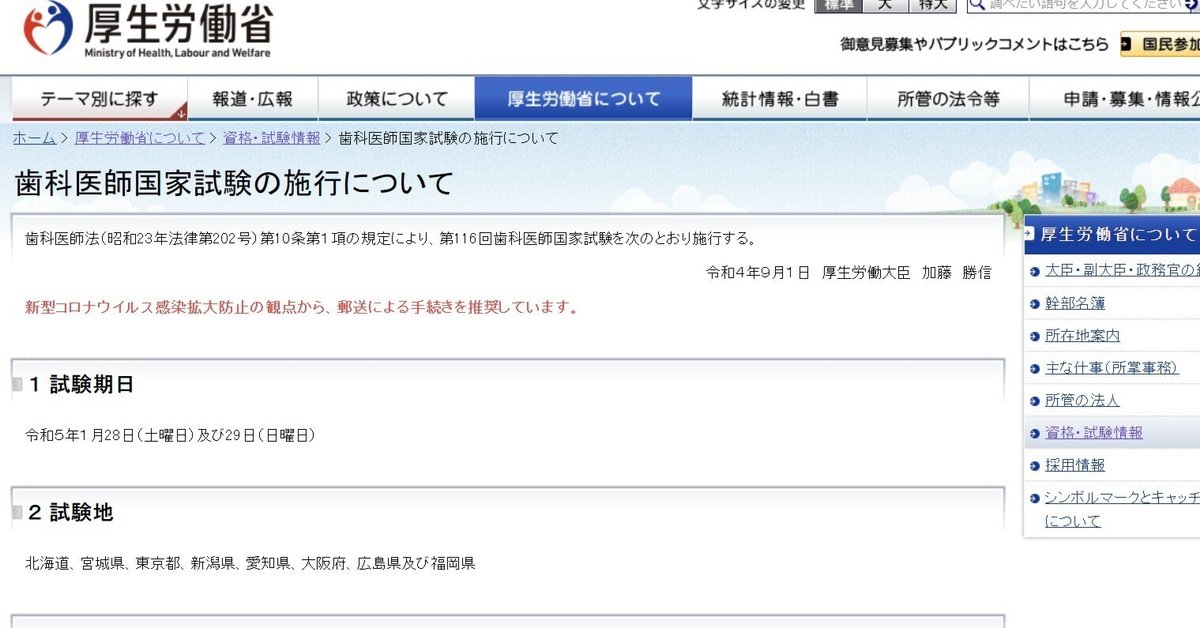

第116回歯科医師国家試験の概要が9月1日に発表されました。いままでは毎年7月1日に決まって発表されていただけに、7月1日は発表されずかなりざわついたようです。

他の医療系国家試験も多くは同時に発表されるため、相当な問い合わせが厚労省にあったと聞いています。

おそらくコロナで忙しかったのでしょうが、業務の引き継ぎ等が上手くいっていないのでは?人員の数大丈夫なのか?とか色々心配になるレベルです。

来年の試験日は

令和5年1月28日(土)、1月29日(日)

となりました。

合格発表日は

令和5年3月16日(木)14:00

となりました。

試験が1月末の土日、発表が3月16日というのは毎年同じです。今年の発表は木曜日ですね。

期限について

出願締め切りが11月30日(消印有効)

卒業見込みに関する証明が令和4年3月10日午後2時

これは大体毎年同じであり、このデッドラインの境目で色々な行事がある大学が存在します。

出願前に学生数を絞りたい大学は11月30日までに一度全ての卒業試験を終了し、留年者を決定します。そのためこういった大学での最下層の6年生の寿命は後2か月ちょっとしかありません。

大体こういった学生は自分の立ち位置を客観的に評価できないので、今これを読んだとしても自分の事を指摘されていることには気付きません。落ちて初めて気づきます。最近は1学年2回まで縛りの大学も多いので、11月に落とされるような学生は次の1年では到底まくることはできず、次の年は除籍になる確率は高いと考えて良いです。

また。3月10日は卒業保留のデッドラインとして使用されます。

3月10日以降に卒業判定を出せば、それまでに卒業証明ができないので、その学生は卒業できるが国試は受験できず浪人する事となります。

1月の最終卒業試験で落として、追加の卒業試験を国家試験とほぼ同じぐらいの日程で開催、3月末に卒業を許可すればよいだけです。おそらく複数の大学で今年度もそういった学生が出ます。

出題委員

今回発表された中で最も重要なのはこれになりますが、学生はこれをみてもよくわからないのが現状でしょう。

出題委員は当然大学の先生で得意な分野があり、そこを出題してくる可能性があります。予備校などはこの顔ぶれをみてある程度問題を予想するでしょう。

委員長は1年のみで、副委員長が次の委員長になることが慣例です。そのため、来年は昭和の弘中先生が委員長になります。

新しく入った先生は13名でこれは前年と変わらない水準です。ただし、113、114回のように20名ぐらいの先生が交代した年もあったので、今年はそこまで大きな交代ではなかった、といえるでしょう。

日本歯科新潟の佐藤先生は113回で委員になって、114、115回はいなくて、116回で復活といういままでなかったパターンです。

一応、新しく入った先生方は以下の様な方々です。

井上 誠先生

新潟大学口腔リハビリテーション科

専門:摂食嚥下リハ

柏木 宏介先生

大阪歯科大学 有歯補綴咬合学

専門:クラウンブリッジ

加藤 隆史先生

大阪大学 口腔生理学

専門:生理(ブラキシズム)

金澤 学先生

東京医科歯科大学 口腔デジタルプロセス学分野

専門:補綴(デジタルデンティストリー、義歯)

苅部 洋行先生

日本歯科大学 小児歯科学

専門:小児歯科

佐藤 聡先生(113回からの復帰)

日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯周病学講座

専門:歯周病

菅谷 勉先生

北海道大学 口腔健康科学分野

専門:歯周病、歯内療法

玉置 幸雄先生

福岡歯科大学 成長発達歯学講座矯正歯科学分野

専門:矯正

内藤 真理子先生

広島大学 口腔保健疫学

専門:衛生、社会歯科

福本 敏先生

九州大学 小児口腔医学分野

専門:小児

宮崎 真至先生

日本大学 歯科保存学

専門:保存修復(CR)

村田 比呂司先生

長崎大学 歯科補綴学

専門:義歯

山口 秀紀先生

日本大学松戸歯学部 歯科麻酔学

専門:歯科麻酔

国家試験の出題委員は2年1クールで2クールまでが慣例と、元出題委員の先生から聞いた事があるのですが、今回5年目に突入した先生がいます。

東先生、飯沼先生、中村先生、馬場先生、弘中先生、藤澤先生、前田先生、箕輪先生と8名も5年目に突入しました。弘中先生は来年委員長になって退任予定なので、おそらくこの8名は来年も出題委員継続の可能性が高そうです。

116回は出題基準が変わりますので、そこで大幅に入れ替えると問題の質の担保が難しくなる、という配慮なのでしょうか?

116回歯科医師国家試験の出題基準変更について

領域の変更

今までは、必修+領域A、B、C全てで基準をクリアする必要がありました。領域B(保存、小児、矯正)のボーダー点数がいつも結構高く、そこで点数が足りずに落ちる学生がいましたし、領域Cが苦手すぎてそこでという学生もいました。

116からは領域B、Cが統合されて領域B(各論)という形になります。

領域自体の数が減ること自体は学生にとって悪い話ではないとは思います。一教科ミスって死亡というリスクが減るからです。

必修問題へのX2導入

これが今回最も大きな変更点となります。必修問題はやけに難易度が高い問題と低い問題の落差が大きくなっています。

推定ですが、Aタイプなら100%正答となりそうな簡単な問題をX2にすることによって80%程度の難易度にすることを想定しているのではないでしょうか。しかし、今の必修問題をみている限り、そういった事が本当にうまくできるのか、単純に一般問題の難易度で必修問題に出題されることにならないか危惧される所です。

また、今までは最初の20問が全てAタイプだったことから、ここが必修問題であるということがわかりましたが、116から必修にX2が混じることにより、どこが一般でどこが必修かわからなくすることも可能です。

これは実際行われるかどうかは分かりませんが、もし行われたら鬼ですね。

その他

漢方が出題される可能性も出てきました。高齢者の全身疾患などと組み合わせると考えると、口腔乾燥への白虎加人参湯とかそんな感じの出題も考えられそうです。

問題数などには変更はありません。禁忌肢は111回に廃止されており、以後も禁忌が復活することはなさそうです。

参考資料

いいなと思ったら応援しよう!