副業禁止規定はおしまいにして「逆ワークシェアリング」を進めよう。

Mediumで書いた社員の副業を認める会社が選ばれる時代へ。副業OK!な会社まとめですが、想像以上の反響があり、あっという間に27社ものリアルデータが集まりました。(現在もこちらから募集中です)

Twitter上でも「副業OKな会社で働きたいと思っていたのでこういうまとめ待ってた」的なコメントを多く頂いたり、「副業禁止の会社はむしろ採用上不利にすべき」といったコメントも多く見られました。

「副業禁止」を禁止しようとは、東証一部上場企業のサイボウズ青野社長のメッセージですが、本当にその通りだと思っています。

単に副業を認めるのではなく、

サイボウズでの仕事が「主業」でなくてもよいので、社内では「副業」ではなく「複業」と呼んでいる。

と、きちんと思想を持たれて、言語化されているところが素晴らしいですよね。

しかし、残念ながらサイボウズさんのように社員の副業に理解を示している会社はまだまだ少数派。

2014年の経産省の調査によれば、副業を推奨している企業は0%、容認している企業はわずか3.8%、禁止している企業は96.2%にも登りました。

副業禁止規定は日本型雇用慣行の負の遺産

副業禁止規定を設けている会社が圧倒的大多数を占めるのは、世界広しと言えども日本くらいのものでしょう。欧米の企業では「競合にあたる企業での就労はいかなる契約形態でも認めない」という規定をおいているケースはありますが、副業そのものを全面的に禁じているケースはほとんど見られません。

ではなぜ、日本の企業だけが副業禁止規定を設けているのでしょうか。

その理由は、

1.年功賃金

2.終身雇用

3.企業別労働組合

の"三種の神器"から成る「日本型雇用慣行」にあります。

日本型雇用慣行とは、わかりやすく言えば「御恩と奉公」の雇用慣行です。

参考:御恩と奉公(Wikipedia)

つまり、雇用主=企業側が、被雇用者=労働者に対して「終身雇用」と「年功賃金」という御恩を与える代わりに、残業・休日出勤・転勤といった「お上」の命令には絶対服従せよ、という関係性が高度経済成長期においては成立していてら雇用主・労働者・国家の三方よしが形成されていたのです。

そして、その「奉公」の中身の一つに「専業」=「副業禁止」が含まれており、それを就業規則の中で明文化したものが「副業禁止規定」なのです。

「御恩と奉公」の関係性が成立していた時代においては、副業禁止規定は合理的でした。

高度経済成長期は「労働集約型産業」がほとんどで、自社の仕事のみにフルコミットしてもらったほうが業績を最大化できますし、労働者にとっても他のことにうつつを抜かすよりは、本業にフルコミットして昇進昇格を目指すほうが合理的だったわけです。少なくとも、日本が、会社が右肩上がりに成長し続ける前提においては。

そうでなくなった現代においては、副業禁止規定は「負の遺産」以外の何物でもありません。

「御恩」と「奉公」の時代を超えて

「労働集約型産業」は徐々に少なくなり、終身雇用と年功賃金という「御恩」を約束できない現代において、「副業禁止」という「奉公」で、一体誰が幸せになれるというのでしょうか?

個人にとってハッピーでないことは言わずもがなですが、企業にとっても副業禁止は必ずしも良いことばかりではありません。情報漏洩や過度な副業によって本業に支障を来すリスクを少なくすることはできるかもしれませんが、それらのリスクは副業のみによってもたらされるわけではないため、ゼロには出来ません。

むしろ、自社の社員を自社のみに縛りつけることによって、モチベーションが阻害されてしまい、「言われたことをこなす」人材ばかりになってしまったり、内に閉じこもり、新しいアイデアを誰も閃けない組織になってしまうリスクの方が大きいとも言えるでしょう。

「逆ワークシェアリング」で行こう

そして何より忘れてはならないのが、社会全体の視点。

昨日もちょうど「子どもの人口、35年連続減少」のニュースが話題となっていましたが、人口減少社会においては、一人当たりの生産性を最大化することなくして、経済成長はありえません。

「日本の労働生産性はOECD加盟国の中で最下位」という記事は至る所で目にしたことがあるかと思いますが、一人当たりの生産性を上げるための手っ取り早い方法は「優秀なビジネスパーソンの人的リソースを複数の企業や組織でシェアをする」ことだと思っています。

一つの仕事を複数人でシェアをする「ワークシェアリング」の逆で、一人の人材を複数の企業・組織でシェアをするので「逆ワークシェアリング」と勝手に呼んでいます。

「逆ワークシェアリング」を進めることで、これまで100しか生産できていなかった人が、150生産できるようになり、その分の対価を得て収入が増え、投資や消費も増える。

そうした経済活動が積み重なれば、間違いなく日本全体が豊かになり、景気は良くなっていくはず。

だからこそ、そうした自然な営みを阻害する「副業禁止規定」は一刻も早く廃止すべきだと思っています。

その昔、副業禁止規定を禁止する法案が真剣に検討され、労働契約法に盛り込もうという動きがありましたが、今こそ再び本格的に検討しても良いはずです。

1億総活躍社会を本気で目指すには、避けては通れない道ですよね。

4月13日に開催された財政再建特命委員会2020年以降の経済財政構想小委員会のレポートでは、

レールからの解放

- 22世紀へ。人口減少を強みに変える、新たな社会モデルを目指して -

というスローガンが印象的でした。

非常に素晴らしい文章なので、以下に全文引用しましょう。

2020年以降を「日本の第二創業期」と捉え、戦後続いてきたこの国のかたちを創りなおす。それは「人口減少」という確実な未来の中でも、日本が成長していくために、必要不可欠な変化である。

これまで日本社会は、一本道の「レール」を走り抜くような生き方を求めてきた。受験に始まり、新卒での就職、毎日休みなく働き続け、結婚して子どもを持ち、定年後は余暇を過ごす̶̶

「20年学び、40年働き、20年休む」という人生こそが普通で幸せな生き方だ、と。

それに基づき、終身雇用慣行や国民皆保険・皆年金などが生まれ、これまでは実際によく機能してきた。戦後日本が一丸となって努力し、ゼロから奇跡的な飛躍を遂げ、今日のような豊かさを持てたのは、そのような日本型経済モデルの賜物である。

しかし、人口減少による少子高齢化、さらに「人生100年」生きていくことが当たり前になる未来に、もはや戦後のやり方は通用しない。レールによる保障は財政的に維持できないばかりでなく、私たちが望む生き方とズレが生じてきているのではないか。

「一度レールから外れてしまうとやり直しがきかない」そんな恐れから小さなチャレンジにも踏み出せない。価値観が多様化しているにも関わらず、人生の横並びばかりを意識し、自分らしい選択ができない。 かつて幸せになるために作られたレールが今、この国の閉塞感につながっている。

政治が、その「レール」をぶっ壊していく。

もっと自由に生きていける日本を創るために。

新卒や定年なんて関係ない。「65歳からは高齢者」なんてもうやめよう。現役世代の定義そのものから変えていく。

100年を生きる時代だ。いろんな生き方、いろんな選択肢がある。

10代のうちから仕事や起業という道もあれば、大学卒業後すぐに就職しないという選択もある。転職を重ねるのも、学び直しをするのも当たり前。いつだって子育てや家族のケアを最優先できる。何かに失敗したとしても、何度でもチャレンジできる。

学びも仕事も余暇も、年齢で決められるのではなく、それぞれが自分の価値観とタイミングで選べる未来へ。政治が用意した一つの生き方に個人が合わせるのでなく、個人それぞれの生き方に政治が合わせていく。そうすればきっと、100年の人生も幸せに生きていける。

それは同時に、働き方・生き方・教育の位置づけ、そして社会保障を見直すことにつながる。真に困った人を助ける全世代に対する安心の基盤の再構築は、小さなチャレンジや新しい人生の選択の支えになる。 子育て世代の負担を減らし、現役世代を増やしていくことで、日本社会全体の生産性を高め、人口減少しても持続可能な社会保障になる。

簡単なことではない。しかし、終戦直後、敷かれたレールも無い中で、一人ひとりが挑戦を続け、世界に誇る唯一無二の社会モデルを確立したのが日本という国である。むしろ先人たちが遺した豊富な資産と、日々進化する新しい技術がある今、できないことは何もない。人口減少さえも強みに変える、22世紀を見据えた新しい社会モデルを、私たちの世代で創っていきたい。

(財政再建特命委員会2020年以降の経済財政構想小委員会レポートより)

さらに詳細は以下のPDFファイルから閲覧できます。

「2020年以降の『第二創業期』に向けた議論の経過」(PDF)

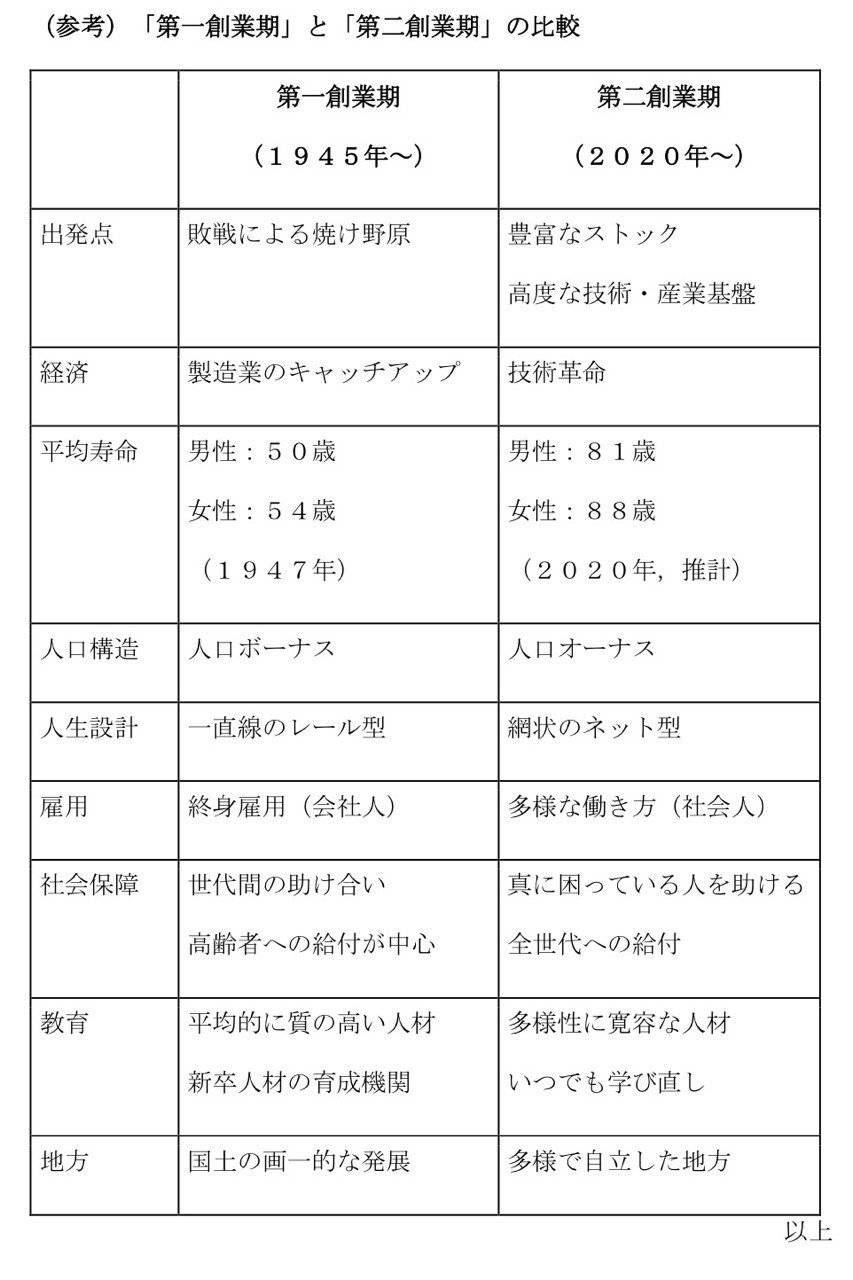

こちらのPDFの最後のページにある、1945年以降の「第一創業期」と2020年以降の「第二創業期」の違いについてまとめられた図が大変わかりやすいので、こちらも転載しておきます。

人口ボーナス期から、人口オーナス期へ。

レール型の働き方からネット型の働き方へ。

終身雇用=会社人から、多様な働き方=社会人へ。

均質な人材から多様性に寛容な人材へ。

今起こりつつある、あるいは既に起こっているパラダイムシフトについて、非常に分かりやすく、対比的に書かれています。

重要なのは、これをそこらのブロガーではなく、政権与党である自民党が公式に公表している声明だということです。

実際に、書かれている通りに社会が変わるかどうかは分かりませんが、少なくとも彼らはこうしたい、こうすべきだと考えているということです。

僕は自民党員でもなんでもありませんが、少なくとも「レールからの解放」をはじめ、このレポートに書かれていることには120%賛成です。

「既に時遅し」にならないためにも、変えられるところからどんどん着手していくべきです。

政府は「副業禁止規定を禁止する」法案を真剣に検討して欲しいですし、大手上場企業を中心に、副業禁止規定の廃止を本気で検討して欲しいです。

(副業禁止規定を禁止する法律ができてから渋々止めるのはカッコ悪いので、言われる前に動いた方が採用プランド的にもプラスでしょう)

「複業家のための学校」HARES collegeはじめます

複数の生業を持ち働く「複業」(パラレルワーク)という働き方が「あたりまえ」になるその日がやってくるまで、僕も発信し、行動し続けます。

そのためにやることは以下3点。

1.「複業家」(パラレルワーカー)の支援・創出事業

2.副業解禁の企業向けコンサルティング

3.各種メディアにおける副業解禁・複業推進に関する発信・執筆・講演活動

既に2〜3は行っていますが、「1」については未着手でした。

そこで、「複業家」支援事業の第一弾として「複業家のための学校」=HARES collegeをオープンすることにしました。

HARES collegeは「月5万円稼ぐ複業家」を目指す方のためのオンラインサロンです。

現在進行形で複業をされている方、複業で稼いでいらっしゃる方はもちろん、これから複業にチャレンジしようと考えている方も対象になります。

「月5万円」という金額は一つの目安ですが、月5万円を安定的に稼げるようになれば一定の自信にもなりますし、そこを通過点としてさらに上のレベルを目指せるようになります。

はいえ、まずは何からはじめたらいいのか、何を続けたらいいのか、さっぱり見えない!という方も多いと思います。

HARES collegeはそんな方のために生まれた「複業家(パラレルワーカー)支援」に特化したオンラインコミュニティです。

HARES collegeでは、あなたにピッタリな「複業」の発見から、上手に複業で稼ぐためのノウハウも伝授します。

天職に出会うために大切なのは、本業で成果を出すことに加えて、複業で自分の世界を広げること。

自分の世界を広げつつ、収入を増やせる「複業」にチャレンジしてみませんか?

HARES college受講生には以下のコンテンツを提供します。

- HARESマガジン -複業化への道- の配信(毎週月曜日)

- HARES WORK(オススメの複業)の紹介(随時)

- 複業にまつわるあらゆる疑問に応えるQ&Aコーナー

- 複業家(パラレルワーカー)の公開インタビュー

- HARES朝活(不定期開催のコーヒーミーティング)

本気で複業家を目指したい!という方はぜひ門戸を叩いてみてくださいね!

質問やお問い合わせはLINE@やTwitterからお気軽にどうぞ。

2016年は、HARESのビジョン「二兎を追って二兎を得られる世の中をつくる」の実現に向けて本腰を入れて動いていきたいと思っています。

ビジョンに共感してくださる企業の方、個人の方、政治・行政の方、いつでもご連絡お待ちしています。