J-POP創設に関わった人々とシティーポップ #2『はっぴいえんど』風街と少し音楽性について。

前の記事:J-POP創設に関わった人々とシティーポップ #1『はっぴいえんど』の続きです。

4.「風をあつめて」が代表曲

「風をあつめて」歌詞

歌:はっぴいえんど

作詞:松本隆

作曲:細野晴臣

街のはずれの

背のびした路次を 散歩してたら

汚点だらけの 靄ごしに

起きぬけの露面電車が

海を渡るのが 見えたんです

それで ぼくも

風をあつめて 風をあつめて 風をあつめて

蒼空を翔けたいんです

蒼空を

とても素敵な

昧爽どきを 通り抜けてたら

伽籃とした 防波堤ごしに

緋色の帆を掲げた都市が

碇泊してるのが 見えたんです

それで ぼくも

風をあつめて 風をあつめて 風をあつめて

蒼空を翔けたいんです

蒼空を

人気のない

朝の珈琲屋で 暇をつぶしてたら

ひび割れた 玻璃ごしに

摩天楼の衣擦れが

舗道をひたすのを見たんです

それで ぼくも

風をあつめて 風をあつめて 風をあつめて

蒼空を翔けたいんです

蒼空を

1).音楽の専門家ではないので、気づいた部分だけを書いてみます。

①サウンドの特徴

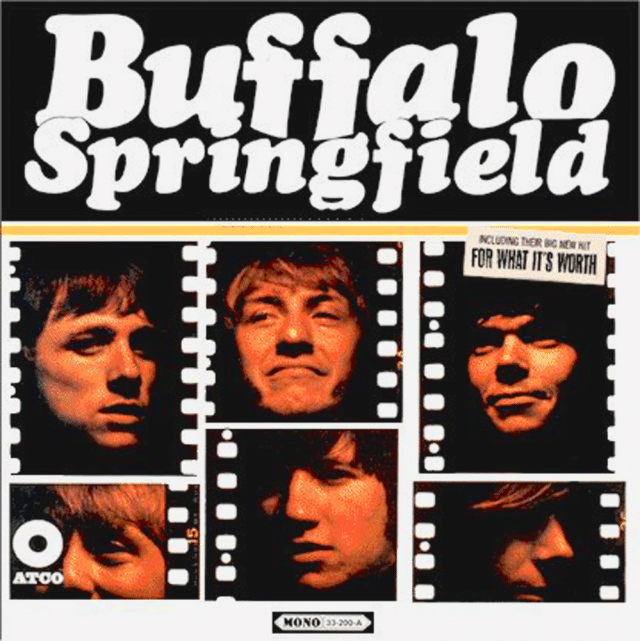

・サウンドのルーツは「フォーク・ロック」「バッファロー・スプリングフィールド」

・しゃれたコード進行に乗せてハーモニーを重視した歌唱法

・今までの歌謡曲に無い「乾いた感じ」を醸し出す電気楽器の使い方

・それを実現しやすくする為の録音技術 当時日本に無かった8トラック録音機器

②歌詞の特徴

・風街に住すんでいた細野と松本にしか生み出せない歌詞

細野談「当時は風街あたりで季節も感じたし風が印象的に吹いていたので松本の歌詞に違和感はない」。但し、松本の歌詞を曲に乗せるのは本当に難しいし、自分が歌うとなるともっとハードルが上がる。

・オリンピックで変わりゆく風街が無くなって行く事を悲しんで作ったとは思えない程、情景描写に注力している。

・今までの歌謡曲は、私小説的に一人称の独白的な歌詞が溢れていたが、彼らは他人の感情に辟易していたシティーボーイの感覚。表現方法が全く異なる。(風街ろまんについての深い話は後述)

2).松本の書いた歌詞は衝撃ですね。

汚点だらけの 靄ごしに

起きぬけの露面電車が

海を渡るのが 見えたんです

それで ぼくも

風をあつめて 風をあつめて 風をあつめて

蒼空を翔けたいんです

蒼空を

その当時、南青山、乃木坂、西麻布、六本木、麻布十番当たりは綺麗に整地されてなかった、平屋とかも多かったという話を聞いたことがある。

デビ婦人は、西麻布当たりの借家に居た貧乏人だったと回顧している。

そのあたりに住んでいた事が、必ずしも金持だったという事では無かった。

外苑西通りや外苑東通りは1964年の東京オリンピックに向けて整備した道路。(国立競技場に向かう重要道路)

西通りと東通りの間に青山墓地があり、戦後すぐにその南端に米軍のヘリポートが作られて、横田や厚木に向かえる米国大使館から数分の距離の重要拠点である。六本木ヒルズが建つ迄、高層ビルは青山通り沿い、しかもそのコースから外れる場所にしか許可されなかった。ヘリポートの下をトンネルが通っている。

今でも、横田にエアフォースワンが到着する場合、ヘリで六本木のヘリポーとに移送するので、その日は厳戒態勢になるらしい。

そういう要因で東京のど真ん中でありながら開発が許可されなかったので、オリンピック前は郊外の様な自然の多い景色だったのかもしれない。海風が通り抜けるには最適なコースだったと想像がつく。

当時の路面電車路線図の詳細については、「国立図書館」や都の交通局に直接出向いて調べないと難しそう。新橋から青山六丁目迄電車が通っていた事は確からしく、新橋から赤坂見附に向かい青山通りに折れて青山青山六丁目まで通っていた様だ。

細野が越境で港区立青山中学校に通っていた時期に、2年後輩の松本は慶應義塾中等部に通っていたというから、通学は逆方向だが同じ景色を見ていたのだと思う。

創作者にとって原体験は非常に重要で、同じ景色を見て、同じ風を感じていたのかと思うとこの二人が同じルーツを持った同じ感覚を持っていたのが分かる。

3).路面電車は何を現わしているのか?

名盤ドキュメント はっぴいえんど「風街ろまん」~日本語ロックの金字塔はどう生まれたのか?~ から

細野晴臣の談話

松本の歌詞について

説明なんかいらなかったですね

同じ風景を見ていた

東京の風が吹いている世界観

非常に音楽的に思いました

特に印象的なのは、

起きぬけの露面電車が

海を渡るのが 見えたんです

の部分

野暮だけれど、

今当時の面影が無いから解説なしじゃ分からない。

松本隆の談話

子供の頃

こどもたちが集まって鬼ごっこしたり野球をしたりする広場があって

そこにマンションが建ちます

ビルが建ちます

無くなる前の広場はどこに行ったかというと

子供の記憶の中に残っている

その記憶の街を

パノラマみたいにいっぱい集めたら

ひとつの巨大な架空の街ができる

それが「風街」

東京オリンピックに向けてと、それを境に大きく街が変わった

まず、路面電車がなくなった

それが一番おおきいかな

ゆったり走る感じが良かった

細野晴臣

よく松本君と乗ったりしてたんです

そこから広がる 赤坂見附の路線の複雑さ

乗るたんびに二人で「凄いね」って言っていたんですよね

その景色はもうない

青山とか赤坂見附だと多分下記路線だと思います。

1968年(昭和43年)9月29日:第三次都電撤去(渋谷駅前 - 北青山一丁目間他6線区)

一緒に乗っていた年は?

1968年だとして、一緒に乗っていたのは1967年として、

細野は21才、松本は19才 とかの頃

そうか、既に知り合いだったのか。

1968年に細野晴臣が掛け持ちしていたバンド「バーンズ」のドラマーとして活動中に小坂忠、柳田博義、菊池英二らに細野とともに誘われエイプリル・フールを結成(当時は「松本零」名義)した。

松本隆

オリンピックの道路拡張で生家は道路になった。

青山のキラー通り(外苑西通り)

別名オリンピック道路で オリンピックで殆ど強制立ち退きだから

奪われたって感じが 凄く強かったです

松本隆

人のつながりも変えた

クラス会っというのが無いよね

あいたいなと思うのだけれど、土地の相続が出来ないから

売ってどっか行っちゃうから 連絡取れなくなっちゃう

こころの 何割かは喪失している

細野晴臣

その当時の東京が好き

春になれば、春の匂いがする風が来たり

秋だ、冬だ が解るんです

風が運んでくるので

今はもうわかんないです

2020年の東京オリンピック招致で 東京は更に変わるのだろうか?

松本隆

変わるよ

東京オリンピックみたいな良さもないだろうね

1964年のオリンピックの様な高揚感はないだろうね

あの時日本が下を向くなんてことは想像もつかなかった

細野晴臣

いいこともあったんだろうけれど

弊害もある

2020年に反省なしでやっていいのか という事ですよ

いまこそ、その歌詞が響いてくる

僕にとっては

【筆者のつぶやき】

経済発展で豊かになったとか良かった事もあったけれど、現在はもうそういう時代じゃないんじゃないか?と本当に私も思います。

グローバル化で失った方が大きかった。

1971年に既にそういう事をボヤっとでも思っていたのは、さすが偉大なアーティスト。

4).バッファロー・スプリングフィールド

『ウィキペディア(Wikipedia)』

バッファロー・スプリングフィールド(英語: Buffalo Springfield)は、1966年4月に結成されたアメリカのロックバンドである。様々な音楽的要素を内包しながらも、そして、メンバーたちの際立った個性がぶつかり合いながらも、密度の高い、調和のとれた良質の作品を生んだ。その一方でメンバー間での対立(特にスティーヴン・スティルスとニール・ヤングの対立)が絶えず、1968年5月に解散した。

活動期間は約2年と短く、大きな商業的成功も得られなかったが、1970年代以降の音楽シーンの第一線で活躍する人材を輩出した。1997年にロックの殿堂入りを果たした。

メディアを、携帯する。新世代のメディア、タグマ! の記事の抜粋

はっぴいえんどが凄いなと思うのは、あの時点(1969年)でバッファロー・スプリングフィールドが最高のロックンロール・バンドだと気づいていたセンスの良さです。

とはいえバッファロー・スプリングフィールドが頂点だったのは1966年なので、3年間のズレがあるわけですが、それが当時の日本の限界だったのでしょう。

バッファロー・スプリングフィールドみたいなのをやりたいなとスタートしたレッド・ツェッペリンは、その頃にはハードロックというジャンルを完成させ、ロックの王様になろうとしていた。のちにヘヴィメタとしてバカにされるジャンルですが。

僕が本題から離れた前振りを書いているのはツェッペリンはそんなバンドじゃない、バッファロー・スプリングフィールドはのちに大物アーティストを生んだだけじゃない、すごいバンドだったということを言いたいからです。

でもその頃の日本といえば、みんなビートルズが一番と思っていたのに、堂々と「ビートルズとかダサい)、バッファロー・スプリングフィールドとかがかっこいいよね」という細野さんの発言は本当にかっこよかったと思う。

後期ヤードバーズでジミー・ペイジが考えたのは彼とジェフ・ベックのツィン・ギターというアイデア、その元ネタがバッファロー・スプリングフィールドなんです。

ジミーが言うには「右から俺のリード・ギターが聞こえてきて、左からジェフ・ベックのリードが聞こえてきて、それがハモったり、一緒のフレーズを弾いたりしたらすごいと思ったんだ。」

ほとんどの人が頭の上にビッグ・クエッション・マークが浮かんでいると思いますが、そうなんです、この頃はPAというものがなかったのです、ギター・アップからしか音が出てなかったのです。ジミー・ペイジは人力ステレオをやろうとしたのです。それをやれば俺たちロックの頂点に行けると思ったのです。

【筆者のつぶやき】

PAがなくちゃ電子系楽器を使ってしゃれた事をやろうとすると、大箱でライブやるのは厳しいよな。

5.ティン・パン・アレー

【メンバー】

細野晴臣(ベース・ボーカル・ギター・キーボード)

東京都港区白金出身

鈴木茂(ギター・ボーカル)

東京都世田谷区出身

松任谷正隆(キーボード)

東京都杉並区上高井戸(慶応ボーイ)

佐藤博(キーボード)

鹿児島県川辺郡知覧町

林立夫(ドラム)

東京都 不明 青山学院高等部卒業

伊藤銀次、大貫妙子、久保田麻琴、後藤次利、斉藤ノブ、坂本龍一、佐藤博、高中正義、南佳孝、山下達郎、山本達彦、稲垣潤一、杉山清貴、角松敏生

6.風街と風企画について

私は音楽業界のど素人です。

業界に居て情報が沢山得られる立場にもいませんし、当時「風都市」のそばにいた訳でもありませんので、そのあたりを記事にしている方を信じてそれを基に自分の意見を書いていく事になります。

私が見つけた記事をご紹介します。

「J-ロックを築いた風都市の住人たち」 からの抜粋

1970年、彼らは日本語による歌詞をロックにのせ風景画のように都会の姿を描き出すというそれまでにないスタイルを目標にした新たなバンド、はっぴいえんどを結成します。

彼らの記念すべき初ワンマン・ライブは渋谷の「ヘアー」で、1970年7月21日のことです。

しかし、電気楽器を用いるロックバンドにとって発表の場は当時ほとんどありませんでした。当時、ほとんどのライブハウスはフォークのミュージシャンが演奏できる小さなライブハウスばかりで、彼らのようなロック・バンドが出演できる大きめのライブハウスはほとんどなく、そのためのPAも存在していませんでした。

そんな状況を変え、その後、風都市の中心的ライブハウスとなったのが渋谷に誕生したばかりの「BYG」でした。

当時、狭いとはいえエレクトリックなロック・バンドの演奏を常時聞かせることができるライブ・ハウスは、都内でもほとんどありませんでした。こうして誕生したBYGでは、はっぴいえんどの他、ブルース・クリエイション、乱魔堂、布谷文夫、DEW、そしてはちみつぱいなどが常連バンドとして活躍することになります。

さらにこの頃、渋谷の桜丘町にはロック雑誌の草分け「ニューミュージック・マガジン」(後の「ミュージック・マガジン」)が誕生しています。中村とうようを中心とするこの雑誌は1969年4月に創刊号が発売され、その後21世紀までその発行が続くことになります。

ちなみに創刊当時、表紙には「ニューロックとリズム&ブルースの専門マガジン」とありました。スタッフは他に田川律、小倉エージ、水上はる子、北中正和、浜野サトル、室谷憲治などでしたが、その中の浜野サトルは、BYGの初代レコード係りでもありました。

ちなみに、同じ頃、月に何回か限定でロックのライブが行われていた場所としては、六本木の自由劇場もありました。そこでは東京ロックン・ロール・アンサンブルが開催され、頭脳警察、クリエイション、RCサクセション(清志郎はまだ高校生(日野興)でした)元ジャックスの木田高介などが出演していました。

1960年代末、若者の多くはフォークにはまっていました。そんな一大フォーク・ブームの中、東京フォーク・キャンプというイベントが開催され、そのイベントに関わる人々の中からミニコミ誌「ミュージック・レター」が誕生。そのスタッフだった二人の若者、石塚幸一と前田邦昭はフォークのイベントを企画するようになり、BYGと関わるようになりました。

さらにもう一人、ブルース・クリエイションのメンバーだった上村律夫が参加。(上村は、その後風都市所属のバンド、乱魔堂のマネージャーとなります)こうして、彼らはBYGで行われるライブのブッキング・チームとして、協力し合う仲間となり、その名も「風都市」という企画集団を結成することになります。

1971年、風都市は初のイベントを東京ではなく京都で開催します。円山音楽堂、西部講堂の二箇所で二日間にわたって行われたライブには風都市のオール・スターが登場。題名は「風都市とほりぬけられますこんさあと」と名づけられました。

続く