酒造りの民俗学。消えゆくどぶろく造りに日本の醸造文化の多様さと根源を見た

花酛という日本酒の製法を耳にしたことはあるでしょうか。

福島の haccoba が使う、唐花草という日本土着のホップを加えることで香りと味わいに華やかさと軽やかな苦みが加わる製法です。

花酛だけでなく、いまクラフトサケの興隆や技術発展によって日本酒の醸造方法がかつてない盛り上がりと面白さを見せています。

これまで醸造法といえば速醸、生酛、山廃があるくらいでした。

日本酒の本でも大体そのような分類になっているのではないでしょうか。

ところがクラフトサケの登場前後からじわじわと新たな製法が現れ、日本酒シーンに彩りを加えています。

水酛(菩提酛)、酸基醴酛(スマート山廃)、モダン山廃、発芽玄米麹酛、そして花酛と、ぱっと思いつくだけでも三種から八種に増え、一時的なブームに終わらない気配を見せています。

酸基醴酛については私も別項で紹介しています。

またビールの醸造所と醸造免許で日本酒としての製品を作ったり米麹の枠を外して蕎麦や大麦で麹造りを始めるブリュワーも登場するなど、日本酒の既成概念を超えたアプローチも現れています。

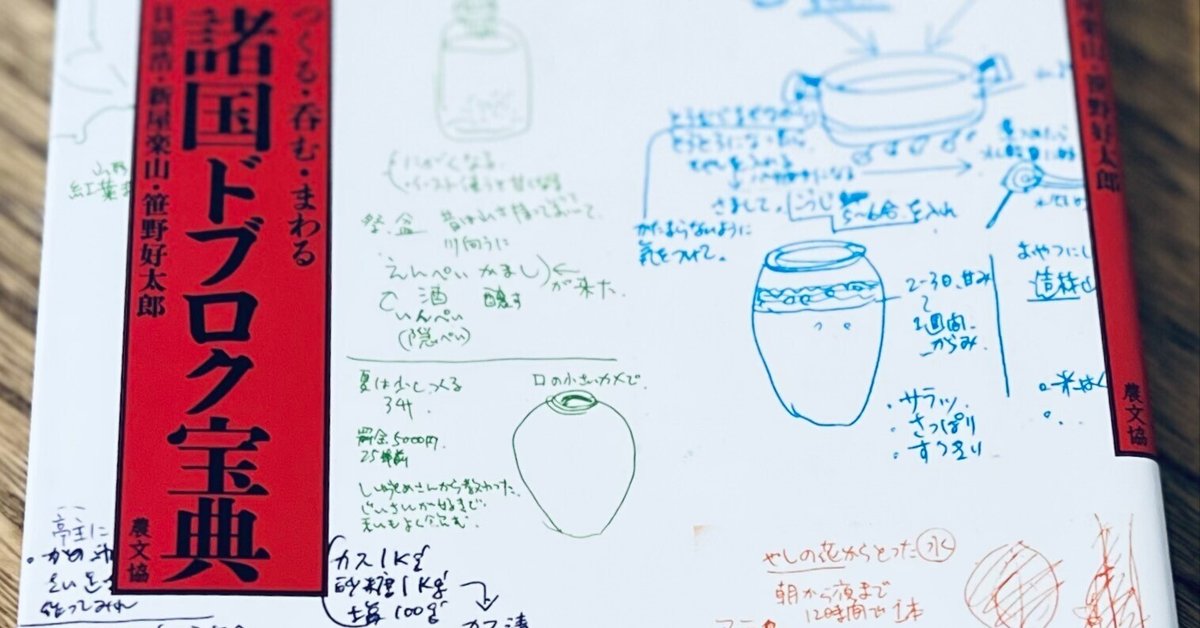

私が今回紹介する本、諸国ドブロク宝典を手に取ったのも花酛と呼ばれる製法を知るためでした。

ところがこの本を通じて驚いたのは、昔の日本には地域家庭ごとに様々なドブロクの作り方があり、花酛だけでなく水酛や発芽玄米麹酛を思い出させる現代のフロントランナーたちの酒造りにも通じる景色がそこにあったということです。

麹カビや餅の利用など日本酒の起源さえ思い起こさせる、どぶろく造りは文化的に価値のある伝統的な世界であると思い、これが酒税法の元で消えつつあるのを惜しんでこの note を書くことにしました。

ご存知の方も多いと思いますが、アルコール度数 1% を超える液体を製造することは酒税法で禁じられており法律違反になります。

つまり本書は犯罪ファイルのようなものです。

酒税法についてはまた考察しますが、古来からの活動としてどぶろくを密造し、税務署と追っかけあいをする本書の方々は実に楽しそうで人間的魅力に富んでいたことを言い添えておきます。

豊かなどぶろく醸造の世界

神事に酒が欠かせないように、日本の歴史は酒とともにあったと言えます。

日本酒の起源が口噛み酒に遡るように古来酒は村々、家々で作られていました。

というまでは私も知識として知っていましたが、諸国ドブロク宝典に記された世界は想像を超えるものでした。

日本酒(清酒)もどぶろくも作り方の原理は同じです。

蒸した米に麹カビを付着させて麹を作り、雑菌がわかないよう大体は乳酸を加えて甘酸っぱい液を作り、酵母を加えアルコール発酵させて酒にします。

この麹をどう作るか、どこから酵母を引き込むか、乳酸や防腐の工夫など、そんな各工程に地域や家庭由来の伝統と智慧がたっぷり盛り込まれ、どぶろくづくりに地域性をもたらしています。

簡単に幾つか紹介しましょう。

高泡、酒粕、熾火にドライイースト、工夫に富んだ酵母選び

酒を作るにはアルコール発酵を行う酵母が必要です。

パン造りで使う酵母と同種のもので、学名ではサッカロマイセス・セレビシエと言い、糖を食べてアルコールと二酸化炭素に変えるアルコール発酵を行います。

この酵母、旨い酒を作るには良い酵母がないとダメだと思っていましたが、どぶろく造りでは皆さん色々な工夫を重ねられてます。

岩手や秋田では現代の花酛に繋がる在来種のホップ、唐花草を使っています。

ホップを添加することで乳酸添加と同様に酵母を優勢に働かせる環境ができあがるという雑菌汚染を防ぐ役割もありますが、ホップ自体が酵母を含んでおり、酵母の役割も持っていたようです。

天然酵母で言えば、ミズナラの木を焼いたオキを酵母を入れるタイミングで添加しているどぶろく造りがあることです。

オキは熾火のオキだと思いますが、木を焼いたら酵母が取れるという。

秋田、北海道のどぶろく造りでこれが見られ、北海道では「火の神さま、酒がうまくできますように番をしてください」とアイヌ語で唱えられオキを入れるとジューという音とともにオキの周りが泡立つとあります。

これで酵母が取れるのか、もはや酒造りのロストテクノロジーにさえ思えてきます。

他にも酒粕、高泡を使うという酒蔵直の酵母を使う方法も。

高泡は、酒造りの最中にアルコール発酵が進むと大量に泡が生じてタンク表面を埋めるのですが、その後に残る泡の跡をこそぎとると酵母として使えるのだとか。

造り酒屋に行くとこの泡を売ってくれたという話もあり、時代の面白さを感じます。

またドライイーストもよく使われています。

私はこれを見るまで清酒用に選別された酵母でないと旨い酒はできないと思っていました。

「くされもと」という謎の酛も度々登場します。

その製法は、なんと焼きおにぎりを入れる。

「イーストは使わない」とあるので酵母添加はされていません。それでも酒ができるのが不思議です。

水酛で使うそやし水のような酸性の液体ができ、天然酵母を取り込んで発酵が起こるといったことが予想されますが、その想像を答え合わせできないのが残念なところです。

麹と酒が生活の中にあった

胸をえぐられたのは「代々どの家でも種麹をもっていた」という言葉を見たときです。

本書では麹カビを保存して使い続ける話も登場しており、家々で使い続けてきたそれぞれの種麹があったのでしょうか。

種麹は麹を作る際に使う麹カビを保管に適したパウダー状にしたものです。

今でも種麹屋さんから買い求めることができますが、現存する種麹屋は全国に10社しかありません。

日本酒だけでなく醤油、味噌、米酢、みりんなど和食を支える調味料の数々は麹がなければ作れません。

民間で酒造りが楽しまれていた頃は家々で様々な麹カビがあったのが、いまでは 10社まで減ってしまったことを考えると失われた微生物的多様性はどれほどのものだったか、計り知れない損失です。

他にもひえとあわの雑穀で麹を仕込み産膜酵母でどぶろくにする、継ぎ足しで仕込むなど、プロの世界でも見れないどぶろく造りの技が本書には様々登場します。

雑穀で仕込んだ酒は米より旨いという言葉も載っており、北海道では米麹ととうもろこしで仕込んだ酒も登場します。

継ぎ足しで仕込まれた酒は「嫁の酒は強すぎるので儂は日本酒で割って飲む」とあり、これも驚く言葉です。

17度前後ある昔の日本酒で割って飲むというと 25度くらいはあるのでしょうか。

現代の酒税法では清酒のアルコール度数は 22度未満に規定されており、高いアルコール濃度になると酵母が活動を止めるので製造自体が難しいものだと思っていました。

そもそも平安時代など酒造りの初期はまだ技術が浅く高いアルコール度数が出せず 6-7% の酒だったと聞きますが、民間のどぶろく造りで高濃度アルコールが叩き出せてしまうのは醸造技術の発達の歴史から見て驚くべきことです。

酒造りの民俗学が面白い

日本酒を学ぶとき、室町時代の麹座や菩提酛、寒造りや三段仕込みなど酒造りと商業が一体になって発達していった歴史にも同時に触れることが多いのですが、そういった表の歴史だけでない、光の当たらない裏の民俗学的な酒造りも表に負けない多様さと高度な技術があり、両者が合わさって日本の酒造りが発達してきた歴史が伺えます。

本書をよくよく読み込むにつれ、酒造りに対する歴史観が変わってくることを感じました。

民間の酒造りが禁じられたのは明治初期です。

当時は国家歳入の 30% を酒税が占め、酒は国家の重要な財源でした。

本書では税務署の手をかいくぐりながら密造を楽しむ姿がいきいきと描かれ、そこまでして造るというのは損得でなく、酒造りが文化的活動や人間の根源的な楽しみであったからでしょう。

その民間の酒造りが廃れたいま、種麹屋の数に見るようにある部分での醸造文化は衰退しています。

同時にクラフトサケのように清酒免許の発行を受けずに酒造りできる術が編み出され、商業レイヤーの裾野では多様な酒造りが復活しつつあります。

自由な酒造りはいかにして禁じられたのか、その考察についてはまた改めて書いてみたいと思います。

諸国ドブロク宝典は農文協さんの刊行する雑誌「現代農業」の連載をまとめたものです。

その連載の一部がちょうど期間限定で web で公開されています。

ただ諸国ドブロク宝典に収録された話の方が濃度が濃いように思えます。

時代が遡るほど地域性を感じられ、本書は民間の発酵の世界や技術を現代に受け継いでくれるタイムカプセルのような貴重なものだと感じました。

興味ある方はぜひお手にとって見てください。