6.コードの基礎:5つの基本フォーム

同じフォーム(指板を押さえてる左手の形)の横移動だけで12個のコードが弾けてしまうのは、ギターの素敵ポイントですね。フォームを変えればもっと多くのコードを弾くことが出来ます。

たくさんあるんでしょう?

細かく見ればたくさんですが、基本形は5つです。

5つ!?

しかもこのうち3つのはダイアトニック・コードでカバー済みです。

今回は、5つの基本フォームとともに、スパイスを足してダイアトニック・コード以外のコードも導き出せるようになろうというお話です。

度数を理解している前提で話を進めていますので、

度数がわからない方は 1.音名と音程 から、

復習しておきたい方は 2.度数 を先にご覧ください。

コードの構造も復習したい方は 3.コードの基礎:その前に からご覧ください。

教材は、コチラを3枚使います。

今回はガッツリ書いて頂きます。

シャーペンと消しゴムもご用意下さい。

当初はコードがもつ役割の予定でしたが、書き進めるうちにコード進行に深く入り込んだ内容になったため、変更させて頂きました。

5つの基本フォーム

基本フォームは、6弦ルートが2つ、5弦ルートが2つ、4弦ルートが1つの、合計5つです。

覚えるにあたってポイントとなるのが度数の並びです。

フォームを覚えるというより、

フォームを使って度数を覚える

くらいに考えておくと良いと思います。

丸覚えしなくて済むコードが飛躍的に増えるとともに、スケールを覚えることに繋がりますし、コードトーンを意識したフレーズづくりにも役立ちます。

フォームにはそれぞれ、コード名に由来した名前がついてます。

フォーム名の後の【 】は低音弦からの度数の並び、これを覚えて下さい。

Eフォーム【151351】(6弦ルート)

6弦開放弦のEをルートにした E(メジャー)コードの形です。

ダイアトニック・コードのFもこのフォームです。Fをナット側へ1フレットずらすとEになります。

ただし、ナットが人差し指の代わりを担ってるので、実際押さえるのは3箇所だけになります。

押さえるところを度数で書いてます。

6弦から音を並べてみると、

[E]、B、E、G#、B、E

度数に直すと、

1、5、1、3、5、1

この度数を元に、マイナーコードとセブンスコードが導き出せます。

[ ]m(マイナー)【1 m3 5】

メジャーとマイナーの違いは3度でした。

Eフォームは3弦が長3度ですので、これを半音下げればマイナーコードの出来上がりです。

[ ]7(セブンス)の【1 3 5 7】

[ ]M7(メジャーセブンス)【1 3 5 M7】

7度はルートの1音下ですので、1度のどれかを下げれないか考えてみます。4弦3フレットの1度が下げれますね。

[ ]7 なら 2フレット下げ、

[ ]M7 なら1フレット下げ、

これで、セブンスコードの出来上がりです。

図:E7

[ ]m7や【1m357】[ ]mM7【1m35M7】はこれらの合せ技。

後で紹介するフォームもこの変換ルールは変わりません。メジャー・マイナー・セブンス・メジャーセブンスの4つはよく使いますので度数と共に覚えてしまいましょう。

3度を半音下げるとマイナー

1度を半音2つ下げるとセブンス

1度を半音下げるとメジャーセブンス

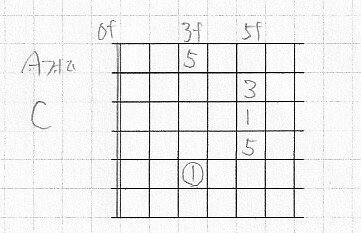

Aフォーム【15135】(5弦ルート)

5弦開放弦のAをルートにしたA(メジャー)コードの形です。

図:A(メジャー)

勘の良い方はお気づきでしょう。

度数がEフォームと同じ並びです。

Aフォームは、Eフォームの5弦バージョンと考えることが出来ます。

AフォームでEを弾く

5弦7フレットのEをルートにしてAフォームを弾けばE(メジャー)コードになります。

開放弦の代わりに、人差し指で、7フレットをバシッと押さえる必要があります。

フォームは基本的にバレーコード(人差し指でフレット全体を押さえるコード)と考えておきましょう。開放弦を含むコードは、ナットが人差し指の代わりをしてくれてるイメージを持っておくと良いと思います。

EフォームでAを弾く

6弦5フレットがAですので、ここでEフォームを弾けばA(メジャー)コードになります。

Gフォーム【135131】(6弦ルート)

6弦3フレットのGをルートとするG(メジャー)コードの形です。

4弦3弦2弦【513】が同じフレットに並んでる特徴的な形をしています。

あれ?この形さっきも出てきましたよ。

GフォームでAを弾く

Aフォームの4弦3弦2弦も【513】で同じ並びす。

そう、繋がってるんです。

実際に、6弦5フレットのAをルートにGフォームを構えると左手が攣りそうです。同じルートならEフォームの方が圧倒的に楽です。

おっ、ここも繋がりました。

6弦ルートには、左(ナット側)にGフォーム、右(ブリッジ側)にEフォームがある、と覚えておくと良いと思います。

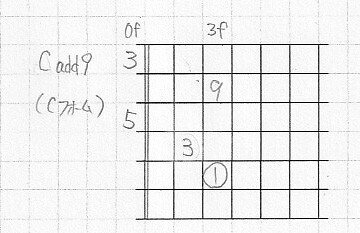

Cフォーム【13513】(5弦ルート)

5弦3フレットのCをルートとするC(メジャー)コードの形です。

これまた、度数の並びがGフォームと同じですので、Gフォームの5弦バージョンと考えてOKです。

ならばここで、

AフォームでCを弾く

と、見えてきます。

5弦ルートの場合は、左にCフォーム、右にAフォームがあると覚えておきましょう。

Dフォーム【1513】(4弦ルート)

4弦開放弦のDをルートとしたD(メジャー)コードの形です。

度数の並びはEフォーム(Aフォーム)の4弦バージョンといえます。

Eフォームの4弦はルートの1オクターブ上の音になりますので、ココをルートにDフォームでAを弾くことが出来ます。

これまたオクターブで繋がりました。

さらに、3弦2弦1弦が【513】の並びのフォームがありました。

見つけました?

Cフォームの3弦2弦1弦が【513】ですので、一周してCに戻ってきました。

これが5つの基本フォームです。

仕上げに、C(メジャー)コードを、

この順に弾いてみて下さい。

Cフォーム(ルート5弦3f)

Aフォーム(ルート5弦3f)

Gフォーム(ルート6弦8f)

Eフォーム(ルート6弦8f)

Dフォーム(ルート4弦10f)

Cフォーム(ルート5弦15f)

ここからは、LessonSheetを2枚目に変え、出てきたコードの度数を書き込んでみて下さい。

部分的に重なりCフォームに戻ってくることがおわかり頂けると思います。

また、押さえてたところはすべてCメジャ・スケールの構成音にというおまけもついてます。

CAGEDの並びはよく出来ていて、

AからGEDCの順にAを弾けばAメジャ・スケール、

GからEDCAの順にGを弾けばGメジャ・スケール、

と言った具合に循環させるだけで、キーが違う5つのメジャースケールの目印になってます。

少し指板の見通しが良くなった気がしませんか。

この5つの基本フォームは、

CAGED(ケイジド)システム

と、呼ばれるギターならではの覚え方です。

コードの覚え方にとどまらず、指板上に5つの基本フォームが見えれば、スケールを覚える手がかりになりますし、横移動があるフレーズづくりにも活かすことが出来ます。

活かし方については、次回以降のスケール編でじっくりやりたいと考えています。

コードにスパイスを

基本フォームがわかったところで、マイナーとセブンス以外のコードを挙げておきます。

スケールの構成音7つのうち残り3つ【2 4 6】も含んでますので、スケール制覇も見えてきます。

ここからは、LessonSheetを3枚目に書き込んでいきましょう。

[ ]sus4【1 4 5】(サスフォー)

吊るすとか引っ張るという意味の suspend(サスペンド)が省略されたものです。3度が引っ張り上げられ4度になっちゃった!そんなイメージです。3度は弾きませんのでメジャーでもマイナーでもありません。

3度を弾かずに4度を弾けという指示ですので

フォームに含まれる3度を全て4度に置き換え、度数が145だけになるように考えてみて下さい。例えばEフォームのEsus4ならば、

1 5 1 4 5 1にできます。

華やかだけど浮遊感があって囃し立てられているようなユニークな響きをしています。

Esus4 → Eような使われ方をよく見かけます。

Eに落ち着く前にもうひと煽りみたいな。

[ ]sus2【1 2 5】(サスツー)

sus4とは対象的に3度が引き下げられるパターンです。

3度を弾かずに2度を弾けという指示なので、3度を2度に出来ないか考えてみて下さい。この時の2度は長2度です。

sus4が煽ってるのに対して、sus2は一歩引いた感じの響きです。

Asus2 → A の場合だと、気のないふりをして気づいたら横にいるみたいな、ツンデレか。

[ ]omit3【1 5】(オミットスリー)

これも3度を弾かない仲間です。

省略という意味の omission が省略され・・・省略かぶってる!

omitに続く音を省略せよという指示ですので、3度をミュートするか、他の構成音に直せないか考えてみて下さい。

3和音に omit3 を適用した場合、1度と5度だけのでパワーコードになりますね。4和音でも、メジャーやマイナーのコード感を出したくない時に使います。

[ ]6【1 3 5 6】(シックス)

3和音に短6度を加えた4和音のコードです。

透明感があってキレイな響きです。

5度を6度に出来ないか、7度を6度に出来ないか考えてみます。

[ ]add9【1 3 5 9】(アドナインス)

3和音に長9度を加えた4和音のコードです。

addは加えるという意味で、この場合、単純に長9度を加えるだけです。

7度は弾かないので、5和音の[]9(ナインス)とは違います。

コード感は薄くなりますが、ルートが際立った綺麗な響きです。

[ ]on○、[ ]/○(オンコード)

分数コードとも呼ばれます。

構成音は変わりませんが、

構成音のうち◯の音を一番低い音にせよ!

という指示です。

ConG(C/G) なら、Cコードに、ルートのCよりも低いGを加えれないか考えます。

これはコードと言うより編曲の領域です。

ルートが半音ずつ下がるクリシェが代表的な使用例です。

キレイでカッコいい!大好物です。

[ ]dim【1 m3 ♭5】(ディミニッシュ)

ダイアトニック・コードに出てきましたね。

全てが短3度で構成された3和音のコードです。ディミニッシュ・スケールが元になってますので、これはコレ単独で覚えてしまいましょう。

[ ]aug【1 3 m6】(オーギュメント)

全てが長3度で構成された3和音のコードです。オーギュメント・スケールが元になってますので、このフォームも単独で覚えてしまいましょう。

[ ]9(ナインス)【1 3 5 7 9】

9度、11度、13度は tension note(テンション・ノート)と呼ばれ、これらを重ねたコードを tension chord(テンション・コード)と言います。

7度が書いてありませんが7度も弾く5和音のコードです。

5和音ともなると明確なコード感が消え、ぼんやりとした不協和音なのですが、これが曲の流れの中にあるとこれがオシャレで且つ重厚なかっこ良さになるんです。

テンション・ノートのコード名は、メジャーは省略しマイナーは省略しませんので、この時の 9度 は 長9度です。

7度とは真逆のルールになっています。

省略されている7度の方は、短7度を弾きます。

誠にややこしい。このあたり私も勉強が必要な部分です。

省略して良い

常にすべての弦を弾く必要はありません。

3和音なら135、4和音なら1357(6)を含んでいれば成立するので、曲の雰囲気や前後の兼ね合いでどんどん省略しましょう。

曲中では、コードの雰囲気にさほど影響がない5度を省略したり、ベースにルートを任せ1度を省略したりといったこともよくあります。

メロディーに表情を与え膨らませるのがコードの役割なので、要は、

雰囲気が作れている

これが一番大切です。

以上でコードの基礎編は終了です。

難しそうなコード名を見ても拒否反応が出なくなってると嬉しいです。

初見のコード名が出てきたら指板図を確かめる前に、コードフォームを考えてみるのも良いトレーニングになります。その時はこの度のLessonSheetをお役立て下さい。

次回からはスケール編。

コードの基礎編を活かした実践に近いトレーニングの予定です。

< 5.コードの基礎:その2

お読み頂きありがとうございました。

記事は全部無料で読める投げ銭方式にしています。

応援頂ける方は宜しくお願いします。

貯まったらエレキギター買います。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

今後の作品づくりに活かします。宜しければサポートお願い致します。