【SH考察:055】イターニアの歴史と宗教観への疑問

Sound Horizonにおけるイターニア。現実のイタリアに相当するだろう。

このイターニアについて述べている曲は少ないが、歴史観・宗教観を考える上では結構重要な位置にあるように感じる。

その理由をまとめた。

対象

1st Story Renewal Chronicle 2ndより『沈んだ歌姫』

考察

先に言おう、まとまってない

この件、実は先日X(旧twitter)でこのつぶやきから始まる一連の話を投稿したところ、思ったより反応をいただいてびっくりした。

(弱小アカウントゆえ、イイネ10件超えたらだいぶ反応いただけたという認識)

サンホラにおけるイターニアって結構重要で、ロマーナ(=ローマ)を王都にしてるってことは教皇領がない。教皇領がないってことは、現実と比べるとキリスト教カトリック勢力がめちゃくちゃ弱いことになる。(続)

— ニンニ リズ (@lizrhythmliz) September 2, 2023

気になっていることは、イターニアを現実のイタリアに置き換えると整合性が取れないことだ。

ではどうしたら整合性がとれるようになるのか、まだ私の中でまとまっていない。

そのため今回は上記ポスト(ツイート)の詳細解説メインとなる。

ご理解いただいた上で読み進めてほしい。

イターニア王国の国土

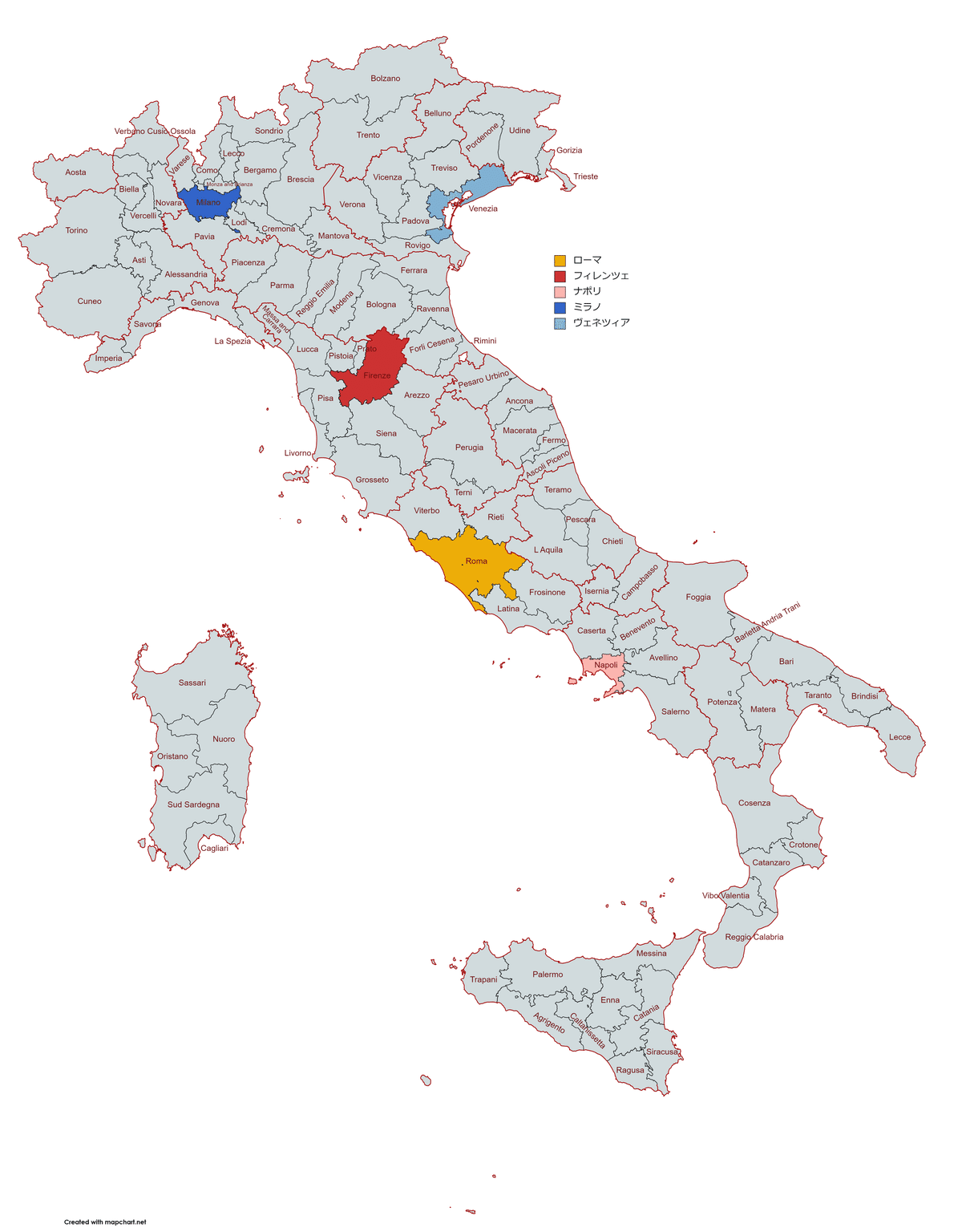

『沈んだ歌姫』には5つの都市の名前が登場する。

Itaniaが明らかにItaliaをもじっているように、都市の名前も明らかに実在の都市の名前をもじっている。

(イタリア語でイタリアことをItaliaと言う。ただしこれは通称で、正式にイタリア共和国と言う場合はRepubblica Italiana)

イターニア語で表されたのであろうのイターニアの都市名と、現実のイタリア語で表したイタリアの都市名を対応するとこうなる。

聖都Firenza :🇮🇹現実のFirenze

南都Naporta:🇮🇹現実のNapoli

北都Milana :🇮🇹現実のMilano

水都Venera :🇮🇹現実のVenezia

王都Romana:🇮🇹現実のRoma

これらの都市の位置を見ると、半島の北から南までまんべんなく登場していることがわかる。

MapChartで作成

長靴の形に例えるとつま先やヒールにあたる部分や島々は漏れているかもしれないが、イターニアは概ね今のイタリアと同じような領土をもっていたと考えても良いのではないだろうか。

いったん、イターニア王国の領土は現イタリアと同程度であるという前提のもと、イタリアが今の領土になった時期でイターニア王国の成立時期も推測できるか検証してみよう。

国の領土は変化する

何者にも支配されていなかった唯の土地が、ある時を境に国の領土になることもあれば、別の国に奪われることもある。

国の領土の広さは時を経て変わるものだ。

例えば、今でこそイギリスは島国として認知されているが、かつてのイギリスは大陸にも広い領土を持っていた。

イギリス(England)の領土(赤)が大陸側にも広がっていることがわかる

右図:2022年のイギリスとその周辺

皆様ご存じの通り島国

出典:GeaCron

それはイタリアも同様で、現代人はイタリアといえば長靴型の半島を想像できるだろう。

しかし時代によっては、イタリアはあの長靴型ではなかった。

イタリアの領土の変遷

イタリアが今のように半島のほぼ全体を領土としたのは結構近年のことだ。

1861年にイタリア王国ができたときも、まだローマ周辺は教皇領といって、キリスト教カトリックの最高位聖職者である教皇の統べる領土だった。

ローマも含めてイタリアになったのは1871年のことだ。

半島の南側はナポリ王国(Naples)、ローマ周辺は教皇領(Papal States)、

北側は複数の国でごっちゃごちゃ

出典:GeaCron

イタリア王国(Italy)が成立したが、ローマ(Rome)周辺はまだ教皇領(Papal States)

出典:GeaCron

ローマ(Rome)も含めてようやく半島全体がイタリア(Italy)の領土になった

出典:GeaCron

史実にできるだけ寄せるならば、北のミラーナ(ミラノ)南のナポルタ(ナポリ)までを領土とするイターニア王国は1871年以降に存在したことになる。

暦との不一致

だが、イターニア王国にはもっと古い歴史があるように感じる。理由は独自の暦だ。

時は...Itania暦312年

国王Montefeltrano四世 突然の崩御

若き王太子Alessandro

Alessandro一世として即位

"イターニア"暦とわざわざ言うくらいだから、イターニア建国から312年経っていそうに見える。

(補足として、フランドルも帝政を敷く際に暦を帝国暦に改めていた。それをふまえてもやはり『沈んだ歌姫』における国政を維持して312年は経過していそう)

だが1871年建国であると、その312年後では2183年。かなり未来の話になってしまう。

近代科学など未来要素を全く感じないこの曲の時代設定が2183年だとは思えない。

また、建国時には小国で、徐々に領土を広げていってイターニア暦312年にはイタリアと同じような領土になった可能性もあるが、イタリアの建国が1861年。

"イターニア"暦と言っている以上、イターニア建国より前から使っているとは考えにくく、イターニア=イタリアだとするとやはり計算が合わない。

つまり、イターニアの建国からの歴史は、現実のイタリア半島の歴史とはかなり乖離しているということになる。

そしてどうしたらこの乖離を説明できるかが、今の私には思い浮かばない……。

各「都」の意味

では少し話を変えて、各都市の接頭辞の意味をとらえておこうと思う。

いずれの都市も「聖都」や「水都」など、何らかの都であることが明示されている。

<聖都Firenza及び南都Naporta → 紅の歌姫の後援都市>

歌え!紅の歌姫 目指す舞台は

優雅にして華美なる麗しの王都Romana

(中略)

<北都Milana及び水都Venera → 蒼の歌姫の後援都市>

歌え!蒼の歌姫 目指す舞台は

優雅にして華美なる憧れの王都Romana

※ルビは書き起こしのため誤差がある可能性あり

この場合の都は、王都以外は首都ではなく要所くらいの意味だろう。

それぞれがなぜ「都」と呼ばれているのか、実際の都市から推測してみよう。

聖都Firenza :🇮🇹現実のFirenze

イターニアにおいては、ロベリアの家系であるFirenza公爵家がフィレンツァ領主。

「聖都」とは聖地と同じで、何らかの宗教の本拠地がある場所だったり、創始者やその教えにまつわる重要な場所を指す。

つまりこの世界における宗教上重要なものがフィレンツァにあるということだ。

そのような土地に地名と同じ姓を持つ貴族がいるということは、フィレンツァ家がその宗教上の最高位についていてもおかしくない。

現実のフィレンツェは、歴史的には実質的にはメディチ家の統治下にあったことで有名。

宗教的要所だったかと言われると微妙。教皇領に含まれたことはない。

フィレンツェ共和国や公国、トスカーナ大公国といったように国の名前や統治体制は変わっていったが、長いこと独立国だった。

教皇領はこの17世紀(1600年代)に最大化した

ローマ(Rome)含めてイタリアの中央~北にかけて教皇領(Papal States)が占めている

フィレンツェ周辺はトスカーナ大公国(Tuscany)として独立している

なお現在のフィレンツェはトスカーナ州の州都

出典:GeaCron

この地が「聖都」なのはクロセカの世界特有のことなのかもしれない。

となると現実とはかなり宗教観が違う世界であることがうかがえる。教皇領がない、もしくは弱いなら、キリスト教カトリックが無いか勢力が弱いということになる。

右側のドーム状の屋根が目立つ建物はサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂

真ん中あたりの塔はヴェッキオ宮殿

出典:Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

南都Naporta:🇮🇹現実のNapoli

イターニアにおいてはロベリアの後援都市。

ロベリアの父親がナポルタを勢力下に納めたことに触れている。

見なさいRoberia。今やNaportaまでもがお前の手に落ちた。

※書き起こしのため誤差がある可能性あり

「ナポルタまでもが」という表現からして、ナポルタが脅威であり重要であることがうかがえる。

そしてナポルタが「南都」と称されているということは、実際イターニア南部の政治的または経済的な要所だったのだろう。

フィレンツァ家としてはロマーナを挟む形で、かつ中央から南部にかけて広く勢力圏を確保できるため、位置関係的にも重要性に納得感がある。

現実のナポリも、現代においてはイタリア第3の都市で南イタリア最大の都市。

右奥に見えるのはヴェスヴィオ山という火山で、

その噴火によって埋まった都市ポンペイの遺跡が有名

出典:Damirux, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

北都Milana :🇮🇹現実のMilano

イターニアにおいては、ジュリエッタの家系であるViscontie公爵家がミラーナ領主。フィレンツァと異なり、地名と領主の姓が不一致。

これはおそらく現実の歴史を参考にしているからだろう。

現実では、かつてミラノ公国を治めていた公爵家がヴィスコンティ家だった。

ジュリエッタの姓ViscontieはViscontiに1文字足しただけだ。

「北都」つまり北部で政治的または経済的な要所であることがわかるが、これは現実に即していると言える。現実のミラノはイタリア第2の都市だ。

歴史的な建物もあるが近代的な高層ビルもたくさんある

出典:https://www.pexels.com/u/ghostpresenter/, CC0, via Wikimedia Commons

水都Venera :🇮🇹現実のVenezia

イターニアにおいてはジュリエッタの後援都市。

「水都」を称されるが、現実でもヴェネツィアの枕詞として水の都とよく言う。

自治体としては本土とヴェネツィア島の両方を指すが、都市としてみるならば島がメイン。

島であるがゆえに周りが海に囲まれていること、島の中も運河が発達していることから水の都と言われている。

出典:Didier Descouens, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

右図:サンマルコ広場

海抜が低いためたびたび浸水被害を受ける

出典:Pieter van Eekeren, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

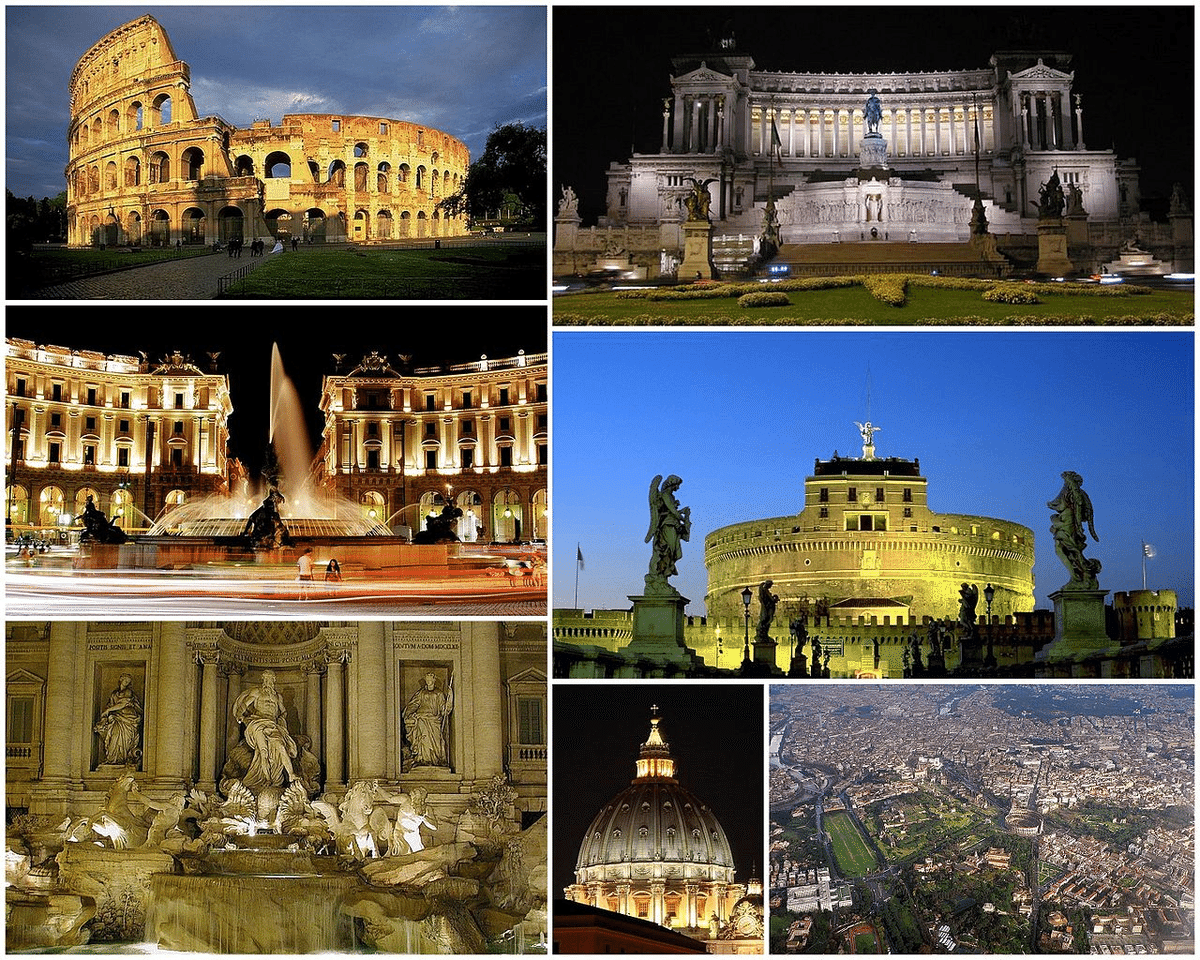

王都Romana:🇮🇹現実のRoma

イターニアにおいては王国の首都。

崩御したモンテフェルトラーノ四世や即位したアレッサンドロ一世が住んでいるはず。

そして領主や貴族が王妃の座を手に入れるため向かう先だ。

Itania<最高の歌姫>を

王妃として迎えるという勅令を発布

野心を抱いた地方領主 / 門閥貴族

各々に歌姫を立て王都を目指し進撃・・・

現実のローマは言わずもがなイタリアの首都。

観光地としても聖地としても有名で、歴史的遺物が大量に現存している。

一時的にナポレオンに占領されたが、それ以外は長い間教皇領だった。

1871年にイタリア王国の首都になったが、今でもローマに取り囲まれる形でバチカン市国が独立国家として残っている。

観光地が多すぎておさまりきらない

出典:Oliver-Bonjoch, Andreas Tille, Pasgabriele, NormanB, Ra Boe, Roberto Larcher, collection by DaniDF1995, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

こうしてみると、どうも現実ではローマが首都であり聖都だが、イターニアでは聖都の役割だけフィレンツァに持っていかれており、宗教観の違いを感じる。

結論

X(twitter)で呟いていた通りだが、イターニアとイタリアでは建国からの歴史と宗教観が違いそうだ。

現実のイタリアのようにキリスト教カトリックが勢力を保ち、ローマとその周辺に領土を持っていたということはなさそう。むしろフィレンツェにあたるフィレンツァに何らかの宗教的重要性があったようだ。

一方で、ミラノ領主の姓が現実のフィレンツェ公を意識した姓ヴィスコンティエであるため、現実の史実を全く無視しているというわけでもなさそう。

どこかからクロセカ独自の歴史に分岐していったのだと思うが、それは宗教的に重要な事象による分岐と思われる。

―――

よろしければスキボタン(♡)タップ・コメント・シェアしていただけますと幸いです。

他にもSound Horizonの楽曲考察記事を書いています。

更新履歴

2023/09/05

初稿

2024/04/24

一部歌詞引用について「※ルビは書き起こしのため誤差がある可能性あり」の注釈追記