チャーチモードまとめ

チャーチモードをまとめました。

チャーチモードとは

ここでは簡単に説明しておきます。

前置き長いので、知ってる人は飛ばしていいと思います。

学校で習う「ドレミファソラシド」はイオニアンスケールと言われるものであり、メジャースケールとも呼ばれる。

主音である「ド」を起点としてイオニアンの音階で並べたものである。

これを

「レミファソラシドレ」で並べるとドリアンスケール

「ミファソラシドレミ」で並べるとフリジアンスケール

「ファソラシドレミファ」で並べるとリディアンスケール

「ソラシドレミファソ」で並べるとミクソリディアンスケール

「ラシドレミファソラ」で並べるとエオリアンスケール

「シドレミファソラシ」で並べるとロクリアンスケール

と呼ばれるスケールになる。

キーがCメジャーにおけるダイアトニックコード

CM7にはイオリアンが対応しており

Dm7にはドリアン

Em7にはフリジアン

FM7にはリディアン

G7にはミクソリディアン

Am7にはエオリアン

Bm7(♭5)にはロクリアン

の音階が使用できる。

もちろん、イオニアンの始まる順番を並び替えただけなので、使う音は「ドレミファソラシド」だけであり、上記のダイアトニックコードは全部イオニアンで弾けるということにはなる。

しかし、そのコードの主音やコードトーン、テンションを意識することで、そのコードの雰囲気や持ち味を活かしたメロディ作りに役立てることが出来る。

アドリブしないで、コピーするには必要ないとか思われがちだが、それは技術的な問題だけで、なぜこのアーティストが、この音で始まりあの音で終わるメロディにしたのか。その旋律からどういう感情が湧いてくるのか、という理解をするには知っておいて損することは無い。

特に、最近の楽曲にはダイアトニックコード以外のコードも使われることが多く、そういったノンダイアトニックコードの時にどういうメロディになっているのか、なぜそういうメロディなのかを理解することにも役立つ。

ジャズでしか使わないんでしょ?とか思ってると大間違いなので、そこんとこよろしく。

アボイドと特性音

アボイドとはそのコードに対応しているスケールにおいて、鳴らすと違和感を感じる音である。

これは基本的にコードトーンの半音上の音とされています。

ただ、絶対使ってはいけないって音ではなく、経過音として使うこともあります。

特性音はそのコードのニュアンスを感じさせることが出来る音です。

逆に言えば特性音を使わなければ、なんのコードを下にしたメロディなのか不明確になるという音です。これも必ずしも使わないと行けないわけでもありません。

また、アボイドと特性音は同じ音であることもあり、使うときは気を付けてねって感じだと理解しておくといいかもしれません。

スケールの理解で必要なこと

スケールの理解で大事なのは

1.あくまでも主役はそのコードのルートの音

2.メインキャストはコードトーン

3.その周りにあるテンションの音

を理解することです。

そのシーンでこの音がどういう役割を演じるのかを考えるのも音楽の楽しさと言えます。

また、それぞれのスケールはメジャー系とマイナー系に分けることが出来ます。明るい旋律なのか暗い旋律なのかということです。

また、その度合はイオニアンをもとに違う音が増えるごとに増していきます。

3度がメジャーである増3度の

イオニアン、リディアン、ミクソリディアンはメジャー系です

3度がマイナーである短3度の

ドリアン、フリジアン、エオリアン はマイナー系です

ロクリアンはマイナー系ですが、ちょっと特殊と言えます。あまりに不安定でキモいのでクラシックでは使用禁止とされるくらい。

それでは、ギターでのそれぞれのチャーチモードの指板図を下に貼っていきます。PDFは一番下にまとめます。

チャーチモードの指板図

イオニアン

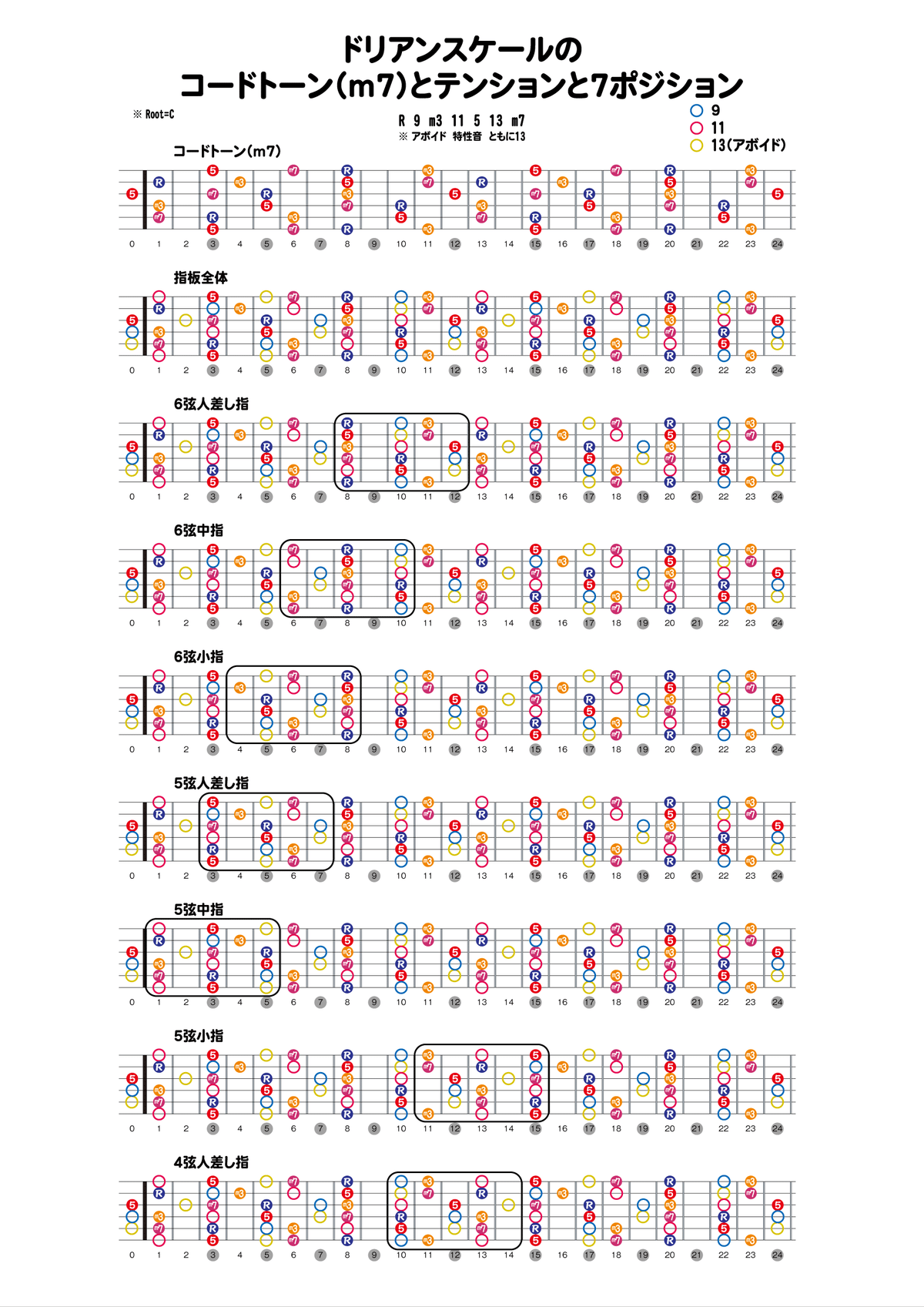

ドリアン

フリジアン

リディアン

ミクソリディアン

エオリアン

ロクリアン

最後に

今年中にまとめておきたかったところだったので、やっと手を付けました。

当然これだけでは役不足なので、今後も色々とまとめていきます。

ではまた。