"赤白黒"のイデア───【デイガファイアーバード】から見る三色の役割

デュエル・マスターズは"色"のゲームである。

いきなり何の話を始めたのかと思う諸兄もいるだろうが、これはスピリチュアル的な問答ではなく、デュエマの開発において当たり前に意識されているカードデザインの前提の話だ。

デュエル・マスターズの世界観に跨る5つの文明は、出来る事・得意な事・苦手な事をカードデザイン上で厳格に定義され、そこからはみ出した役割を持つ事を基本的に許容しない。

すなわち、そうした各色の定められた役割がそれらの色を用いたデッキカラーの出来る事をほぼそのまま定義する、極めて硬直的に(或いはシステマチックに)デザインされているカードゲームである、という事だ。

そんなデュエル・マスターズにおいて、『赤白黒』という色を持つデッキが強かった事は稀であった。

否、この色を持つデッキが環境に登場した事自体は何度かある。しかし、それは『赤白+黒』や『赤黒+白』、『白黒+赤』といった、2色+αの構築論である事がほとんどであり、純粋な意味での『赤白黒』デッキが環境に現れた事はほぼない(そもそも、この3色を持つ多色カードの数が少ないという問題もあった)。

『赤白黒』。マルドゥ、若しくはデイガと呼ばれるこのデッキカラーは、そのヒロイックさと裏腹に、環境に爪痕を残す事は少なかった────

【デイガファイアーバード】。

このデッキが現れるまでは。

今回の記事では、『赤白黒 』というカラーリングの持つデッキとしての性質と、なぜこのカラーのデッキが今まで十分に環境で爪痕を残す事ができていなかったのか、【デイガファイアーバード】がその壁を打ち破れたのは何故か、について考察していく。

・歪んだ3色

そもそも、『赤白黒』のカラーリングとはどういう特徴を持つのだろう。

このような色の特徴(カラーパイ)を考える上ではまず、その概念の発生元である先達のカードゲーム、MtGに突き当たってみるのが一番良い。

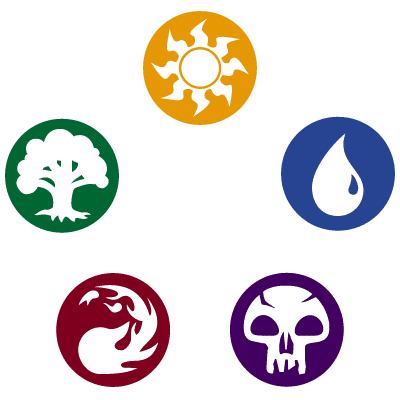

これはMtGの世界観説明においてよく用いられる『カラーホイール』という図表である。

それぞれの位置に白・青・黒・赤・緑が鎮座する中、各色の両隣に存在する色がその色にとっての『友好色』、反対に離れている色はその色の『敵対色』として扱われる。

例を挙げると、白の友好色は両隣の青と緑であり、敵対色は赤と黒という事になる。

この概念はゲーム上の相性を表現しているというよりも、各色が持つ『色の哲学』と、他の色との相性の良さ・悪さを表している。

だから、敵対色であったとしても、ゲーム上で相性が良いという事は有り得るし、反対に友好色であってもゲーム上強くない組み合わせというのも存在する。

今回の記事において重要なのは、『赤白黒』は中心色の白と、それに敵対する赤黒という色で構成された、少し歪な3色である、という事である。

通常、中心色とその両隣の友好色同士で構成された3色は(カラーホイール上で弧を描いている様に見える為)弧三色と呼称され、逆に中心色と反対に位置する敵対色で作られた、つまり『赤白黒』のような3色は楔三色と呼ばれる。

そして、白と白の敵対者2人によって形成された『赤白黒』という3色は、3色でありながらどこかぎこちない、動きや得意な分野が被りがちなデッキカラーになりやすい。

(余談ではあるが、ディスペクターのカラーリングに『楔三色』が宛てがわれている事は、こうした"歪さを強調する意図があるように思える)

・『迅速さ』と『犠牲』

本題に移ろう。

カラーパイという考え方を生み出したMtGのデザイナーにとって、『赤白黒』という色の特徴はどう捉えられているか。

そのヒントになるのがこの公式記事だ。

『各色の理念を擬人化し、それらにインタビューを行う』という少々ユニークなスタイルで進むこの記事では、『赤白黒』のグループにぶつける最初の質問として以下の問いが設けられている。

───インタビューの最初に、皆さんが所属している楔の属性についてお伺いしています。"迅速さ"について、皆さんはどうお考えですか?

そう、『迅速さ』こそがこの色の共通イシューなのである。

赤は無論、速攻能力───デュエル・マスターズにおいてはスピードアタッカーという文明固有の能力を持つ、先手必勝の果断さを体現した色だ。

黒もまた、その狡猾な計画性によって『時』という有限なリソースを無駄にする事を嫌う。ハンデス呪文が破壊呪文よりもコストパフォーマンスが良い事は常識であるからだ。

白が『迅速さ』を持つ事は意外に思われるかもしれない。だが、白はファッティの色であるのと同時に、ウィニーの性能が高い事が知られている。

『先に盤面を固めて勝つ』という白のやり方は、ともすれば『迅速さ』を尊ぶ精神と重なる。

だからこそ、『赤白黒』という色は、単体ではヒロイックさ溢れるファッティカードが生まれやすい反面、デッキの性質としてはむしろ『迅速さ』を求めたクリーチャー展開・妨害ビートダウンになりやすい。

その性質を後押しするのが、青緑に少なく、赤白黒だけが持ちやすい、戦場のカリスマ性。それはある種の苛烈さとも言い換えられるかもしれない。

『迅速さ』というのは『辛抱強さ』と対極に位置する概念である。

赤は衝動を、黒は謀略を、白は正義を執行する為に、いち早く『敵』を生み出し、それを撃滅する為の大義名分を欲しがる。

つまり、"敵"─────ゲーム面においては、明確に"相手"を非難する、メタクリーチャーという存在の運用に長けている。

更に言えば、そのカリスマ性と戦場のプロフェッショナル性から、赤白黒は『味方に犠牲が出ても仕方ない』と捉える色の集まりでもある。

赤は個人の自由を求めた結果、他者を犠牲にする事を厭わない。

黒は報酬(結果)を手に入れる為には何かを犠牲にしなければならない事を知っている。

白は口には出さないが、全体の利益の為には一部の犠牲が必要であると内心思っている。

ゲーム的な側面で言えば、赤や黒はスーサイド(自壊)戦略を率先的に行おうとし、白はセイバーによる守護や小型ブロッカーによるチャンプブロックを戦略の前提に置いているのにもそうした要素が汲み取れるだろう。

そして、青緑の『辛抱強さ』を失い、自分のリソースを伸ばす事を放棄したこのカラーは、『バトルゾーン』や『墓地』といった、目に見える空間の陣取り合戦に命を賭ける。

我先にと戦場を翔け、メタクリーチャーによって相手の手を潰し、必要ならば味方を犠牲にしてでも、一気呵成に攻め込む。

これが『赤白黒』という色の在り方である。

その場ですぐさま勝てるなら、別に戦場以外で他の色と手を取り合う必要などないし、後続にリソースを残す理由なんて一つも感じない。だから、メタクリーチャーで相手を極度に批難し、時間稼ぎしている内にさっさと勝ってしまえばいい。

カリスマ性とはすなわちエゴイズムに他ならない。

色の中でも特に我が強いこの3色が集う事は、そのまま連携による掛け算など気にしない、個の強さによる足し算のみで相手を倒し切る精神性がデッキに宿る事を意味している。

・不思議の国のルピア

では翻って、【デイガファイアーバード】の話をしよう。

ファンタジーBESTの発売によって、ほぼ完全なデザイナーズデッキという形で環境に現れた【ファイアーバード】。

なぜこのデッキに『赤白黒』のカラーリングが宛てがわれたかと言われれば、『ハートの女王』の服装からの着想であろう、としか言えないが……

実際の所、先に挙げた『赤白黒』の持つ思想的・ゲーム的特徴とこのデッキの性質は極めてリンクしている。

例えば、その『迅速さ』。

ここにおいては、《ハッター・ルピア》の持つSA・攻撃時メクレイドや、《クイーン・ルピア》《バルピアレスク》の攻撃時踏み倒し(メクレイド)が挙げられるだろうか。

《ハッター》は、これまた『赤白黒』の得意とする相手をスピードダウンさせるメタクリーチャーという性質まで合わせ持つ事により、早期展開と妨害の2つをこなす【ファイアーバード】の屋台骨として活躍している。

この《ハッター》と《ポッピ・冠・ラッキー》という強力なメタクリーチャーの存在によって、早期展開という『絶対的な迅速さ』と妨害という『相対的な迅速さ』の両方をその身に持っているのが【デイガファイアーバード】の強みの一つだ。

また、同じく踏み倒しを行う《バルピアレスク》や《クイーン・ルピア》と共通する点として、『踏み倒しが攻撃時誘発である』所も見逃せないポイントである。

『赤白黒』という戦場で全てを解決したがる色にとって、最も本領を発揮するのは『今現在戦っている状況』であり、攻撃時誘発はその性質を強く体現したテキストと言えるだろう。

また、《バルピアレスク》と《クイーン・ルピア》に注目すると、《バルピアレスク》はEXターンを取る為に、《クイーン・ルピア》は自身の耐性、或いはメクレイドを行う為の贄として共に『犠牲』を要求する事が分かる。

この2枚は言うまでもなく【ファイアーバード】の核となる存在であり、この両者とも犠牲を要求する事は、赤白黒の思想的特徴で挙げた『スーサイドを得意とする』カリスマの象徴性が垣間見える。

ただ味方を破壊するだけでなく、両者とも自分を巻き込んで能力を起動させる事ができる点は中々興味深い。カリスマにとって、誰かを犠牲にするという事は、自分自身もいざとなれば犠牲になる事を受け入れる覚悟の証であるのかもしれない。

『スーサイド』という視点においては、《ルピア&ガ;ナテハ》や《冠ラッキー》の、シールド除却ドロー&エスケープによるシールド回収や、《アリス・ルピア》の『ターン終了時に破壊される踏み倒し』もそれらの内にカウントする事ができるかもしれない。

シールドを犠牲にするドローは確かにリソースを増加させるが、その反面、シールドという有限な防御リソースを自ら消費し、自らの防御を薄くしてしまう長期戦に不向きなテキストである。

また、《アリス》の踏み倒しも、《アリス》を出したそのターンにアクションを完遂させなければ踏み倒したクリーチャーたちは無に帰るという点で、極めて刹那的な効果となっている。

やはり、彼女ら赤白黒の本懐は『迅速さ』にあり、継続リソースではなく、一気呵成の準備をする溜めの時間としてこれを活用しているのだ。

《ハンプティ・ルピア》や《アリスの突撃インタビュー》は自身が赤白黒の多色カードであるという事情もあり、これらの色の思想とゲームデザインを更に体現した存在である。

《ハンプティ》はピーピングハンデスという迅速な妨害に打ってつけのテキストを持ちながら、盤面にも干渉できるという、迅速さの旬を逃した後にも活躍できるテキストを備えている、ある意味『赤白黒』の弱点を上から塗り潰したカードだ。

《インタビュー》のデザインは更に面白い。

赤らしいディスカード&コスト以下除去、黒らしいリアニメイトを兼ね備えているこのカードは、実際の所、ディスカード⇒リアニメイト、という順で効果を処理する為、『手札から直接バトルゾーンに踏み倒す』白の天門・サイン系のテキストを想起させる挙動としても捉える事ができるようになっている。

赤黒の効果の組み合わせが、却って白を想起させる挙動になる、というのは実に興味深い。

赤黒の行う『混沌と闘争』は本質的に白の領分でもある、という事だろうか……

このままだと考えが無限に広がってしまう為、一旦ここらで話をまとめよう。

【デイガファイアーバード】というデッキは、スーサイド的リソース管理や赤白の強力なメタクリーチャーによって機を伺いつつ、時を見て一気に展開を行い、そのまま盤面のリソースで相手を押し潰すデッキだ。

これは、『赤白黒』というカラーリングが生み出すデッキの特徴と極めて合致している。

デュエル・マスターズ史上でも、ここまで『赤白黒』の戦術を体現したデッキは存在しなかった……

……ここで一つの疑問が生まれる。

しかして、それは本当か?だとしたら何故、『赤白黒』らしいデッキが、今まで環境に多く登場した事がなかったのか?

その謎について次の項で考えていこう。

・リソースとゲームスピードの矛盾

さて、前項、前前項においては『赤白黒』の戦術とその強みについてばかり解説してきたが……

実際、この色は長らく弱いままだった。

その理由としてまず第一に挙げられるのは、デュエル・マスターズは結局の所リソースのゲームだからだろう。

前述の通り、赤白黒というカラーリングは青緑のリソースカラーを完全に捨て去った色である。

よって、ゲーム的な視点で言えば『迅速さ』を志しているのではなく、リソースがなくても攻め切れば帳消しにできる『迅速さ』しか取り柄となるトピックを見出せない、というのが正しい。

だからこそ、連結ディスペクターのような『赤白黒』のファッティは、これらのリソースカラーを標準搭載した5cデッキに活路を見出さざるを得なくなった。

当然の事である。『赤白黒』の基盤に、ディスペクターのようなファッティを場に出せる柔軟性や耐久性は存在しない。

また、同じリソースがない基盤を用いるとしても、それをわざわざ赤白黒にするメリットがないという現実が存在するのも足を引っ張った。

これには長らく『赤白黒』の3色多色カードが少なかった事も影響しているだろう。

動機づけとなる強い『赤白黒』多色が存在しない、仮に存在していたとしても、大型であればディスペクターのように他の色をタッチした方が運用するのは簡単だ。

実際、《天下統一!シャチホコカイザー》などは単体の能力だけ見れば赤白黒的だが、運用面においては必ず青がタッチされていた。

カラーリングとして結果的に赤白黒を用いた環境デッキは存在した。【デイガドラグナー】、【デイガドルマゲドン】、【デイガオールイエス】などがそれに該当するだろう。

だが、これらに関しても、【ドラグナー】は赤白基盤に黒をタッチした形(同時期に同系統の【ラッカドラグナー】が現れていた事からもその本質が窺えるだろう)、【デイガドルマゲドン】は言うまでもなく《ドルマゲドン》が要求する赤黒に白をタッチした形、【デイガオールイエス】はモノクロ(白黒)の【イエス】が発展した結果形成されたデッキである。

詰まる所、バリエーションの一つとして開拓された事こそあるものの、『赤白黒』というデッキタイプ・思想を体現する存在としてのデッキは今までTCGの環境には存在しなかった、と言い切ってもいい。

ならば、【デイガファイアーバード】はそれらと何が違うのか?

それは、このデッキが『現代のデザイナーズデッキ』としてリリースされた事だろう。

まず、デザイナーズである事。これは必要条件だ。

デザイナーズであったからこそ、『赤白黒』三色を持ったデッキの軸となる強力な多色カードが配られた。ここにおいて、『わざわざ赤白黒3色にする必要がない』問題を一旦越える事ができている。

【赤白アーマード】というテーマが去年1年間を通して存在し、その遺産にありつけたのも大きかったかもしれない。

《バルピアレスク》や《冠ラッキー》といった強力な基盤の上で、新たに発展系をデザインする事が出来たという都合もあるだろう。

そして、もう一つ、このデッキが現代のデッキである、 という事。

要するに、現代のインフレにおいては、『赤白黒はリソース能力に欠ける』というデザインの不文律が崩壊しつつある事。

加えて、現代の加速するゲームスピードにおいては、継続的なリソースよりも、まず大前提として爆発力が重視されるという事。

この2つが【ファイアーバード】というデッキの強大な後押しになっているのではないか、という話である。

前者は、各々が行う攻撃時メクレイド・踏み倒しによって証明されている。これらを一度盤面に残してしまえば、毎ターンデッキトップや手札からリソースを延々と供給されてしまう。

メクレイドは文明共通能力(強いて言えば赤の成分が強いだろうか)である為、カラーパイを犯している訳ではないが、犯していないが故に、合法的に赤白黒のリソース能力をこの『トップからの踏み倒し連鎖』に託す事が出来るようになってしまった。

結果として、『赤白黒はリソースに欠ける、使いにくいカラーリング』という前提を覆し、『赤白黒』の戦術を持ちながら、リソースゲームにも対応できる強力なデッキへと様変わりしたのだ。

後者に関しても、盤面のクリーチャーの『犠牲』やシールドのような『有限リソース』は、もはや有限か無限かどうかを問う段階にない、という考え方が定着しつつある。

『犠牲』はクリーチャーを使い回す為の一過程、手段に過ぎず、『有限リソース』はゲームスピードが速くなればなるほどただただ扱いやすく干渉しやすい資源でしかない。

本来はデメリットの多いはずの『スーサイド』行為は、いつしか『デメリットとされているもの』のお陰でコストを安く運用できるお得なギミックに変わったのである。

これらを踏まえると、ゲームのインフレによって、赤白黒が出来なかった事ができるようになり、赤白黒が元より出来る事がより強くなったという事になる。

であるからこそ、現代に生み出されたデザイナーズデッキの【デイガファイアーバード】は、この必要条件と十分条件が揃わなければ赤白黒を体現するデッキとして成立しなかった、まさに現代デュエル・マスターズデザインの申し子なのだ。