BMSMaker3とStudio One 7による私流音の切り方

はじめに(読み飛ばしてOK)

うわかなたすが日付以外をタイトルにしてるぞ!豪雪に備えろ!

みなさん、音切りってめんどくさいですよね?

僕は毎回このプロセスが生じるたびに気が狂ってました。

しかし、先人たちはそのプロセスを少しでも簡単に、かつ音切りは緻密にできるように頭を使ってきました。

今回はその中でも最新の音切りソフト、BMSMaker3を使っていこうと思います。

このソフト、正直最初はとっつきにくいと思うんですが、原理が分かればとても簡単かつ緻密に音が切れる優れたソフトなんですよね。

今回はこのソフトを使って拙作「ボクらのこれから。」をBMS Editにしていこうと思います。そのタイトルでLBEに出なかったのは競争イベントに出すものでもないなと思ったからです

用意するもの

・BMSMaker3

・Studio One

僕は7を使ってますが結構前のバージョンでも行けるかもしれません

他のDAWをお使いの方でも正直ここはあの機能だな!と脳内変換すればなんとかなるかもです

・作った曲のプロジェクトファイル

最初の準備

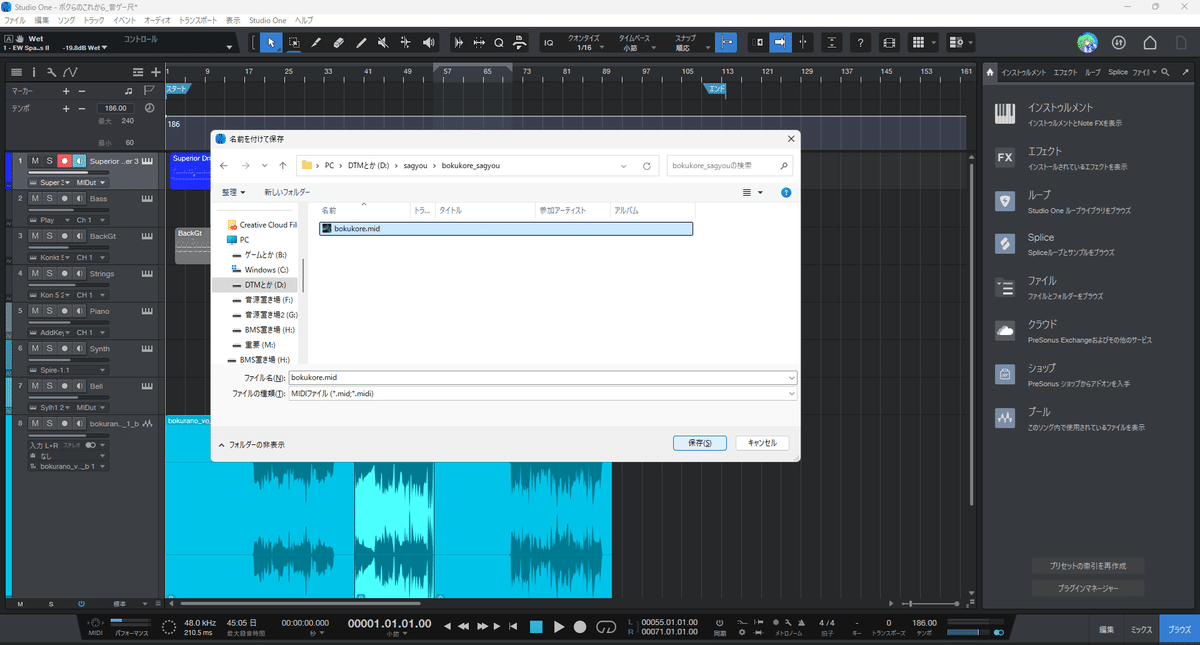

まずはmid2bmsやBMHelperでもおなじみ、プロジェクトファイルをMIDIに変換する作業です。

ここで重なってるノーツとかがあると無言で壊れるので「ピアノロールを右クリック→音楽機能→ノートを削除」から重複音を削除を選択し、消しておきましょう。場合によってはここで大事なノーツも消してしまうことがあるらしいですが僕はそんなことは起こったことがないので普通にやってしまいます。

終わったら普通に作業用フォルダにmidで保存しましょう。

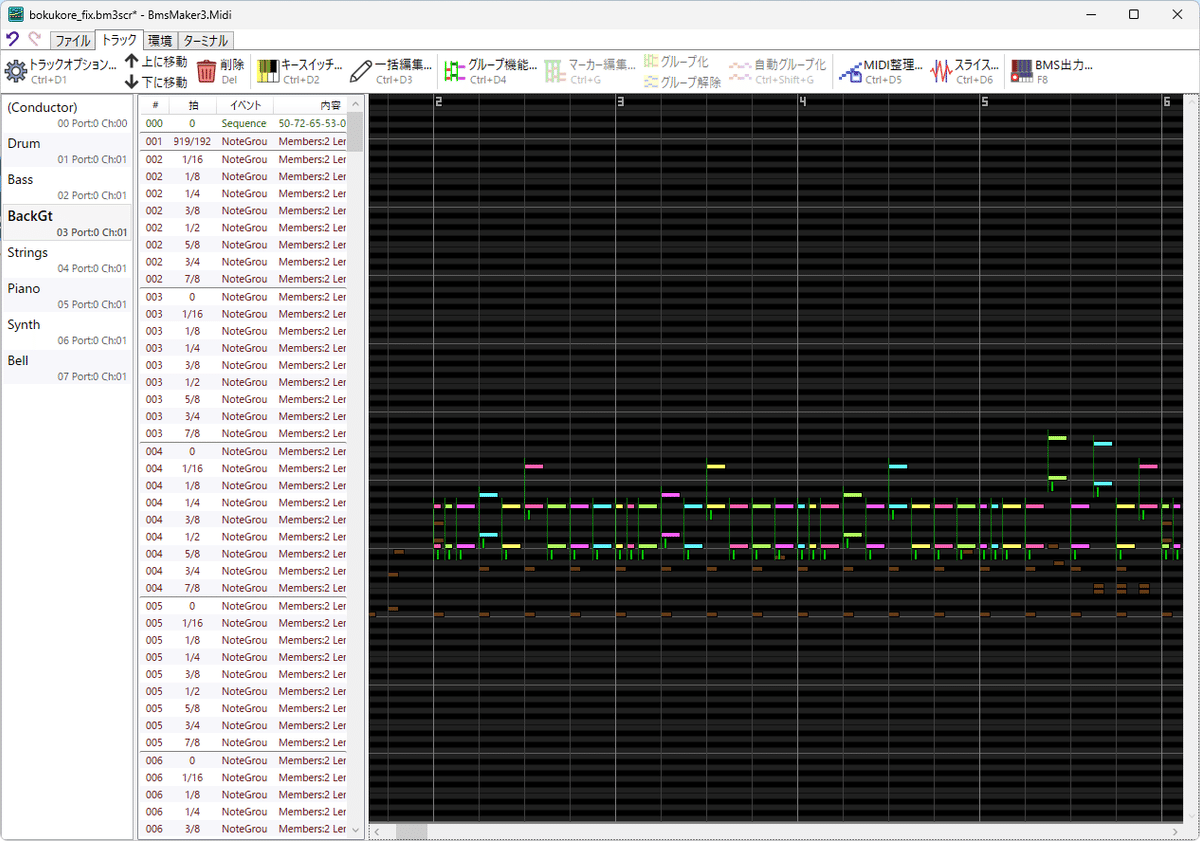

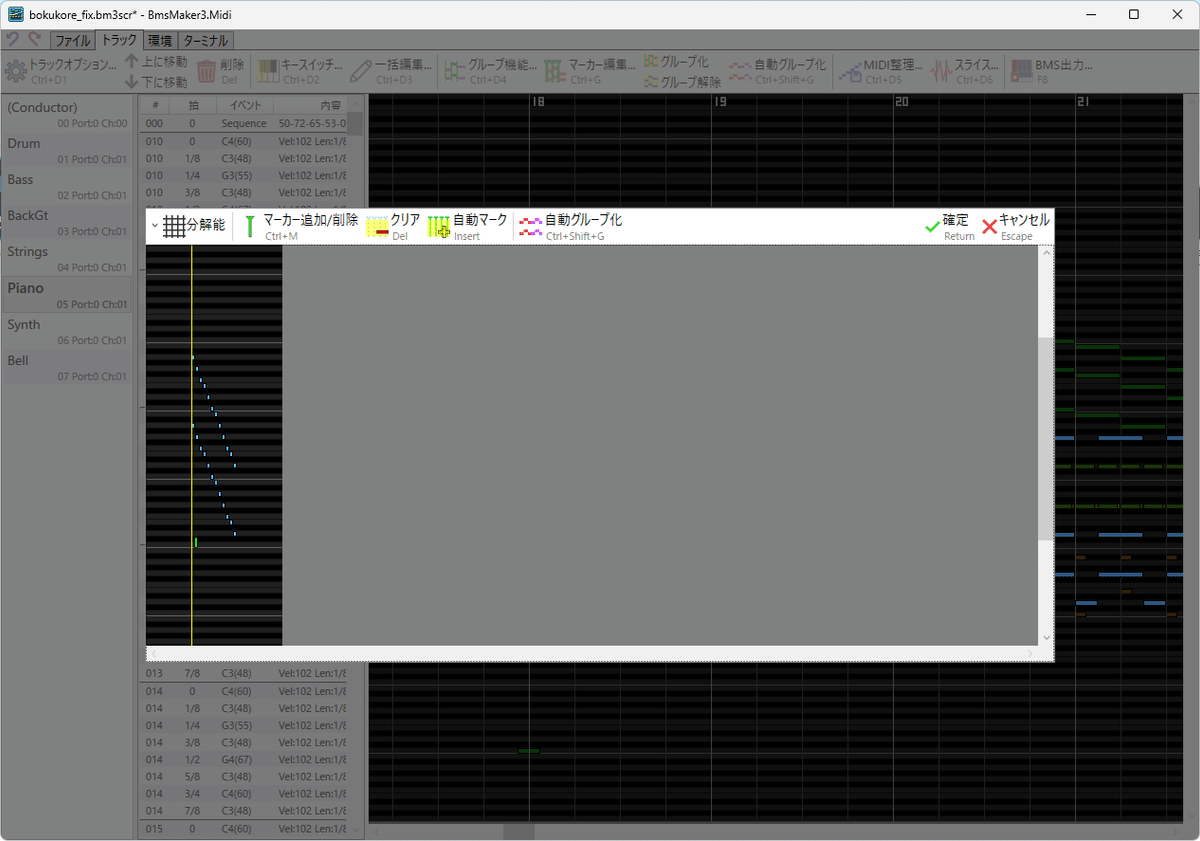

そうしたらBMSMaker3.exeを起動、「開く」からさっき保存しておいたmidを選択しましょう。

するとこういう画面になります。

ここからトラックごとに設定をしていきます。

Drum編~基本の使い方と多重定義の使い方~

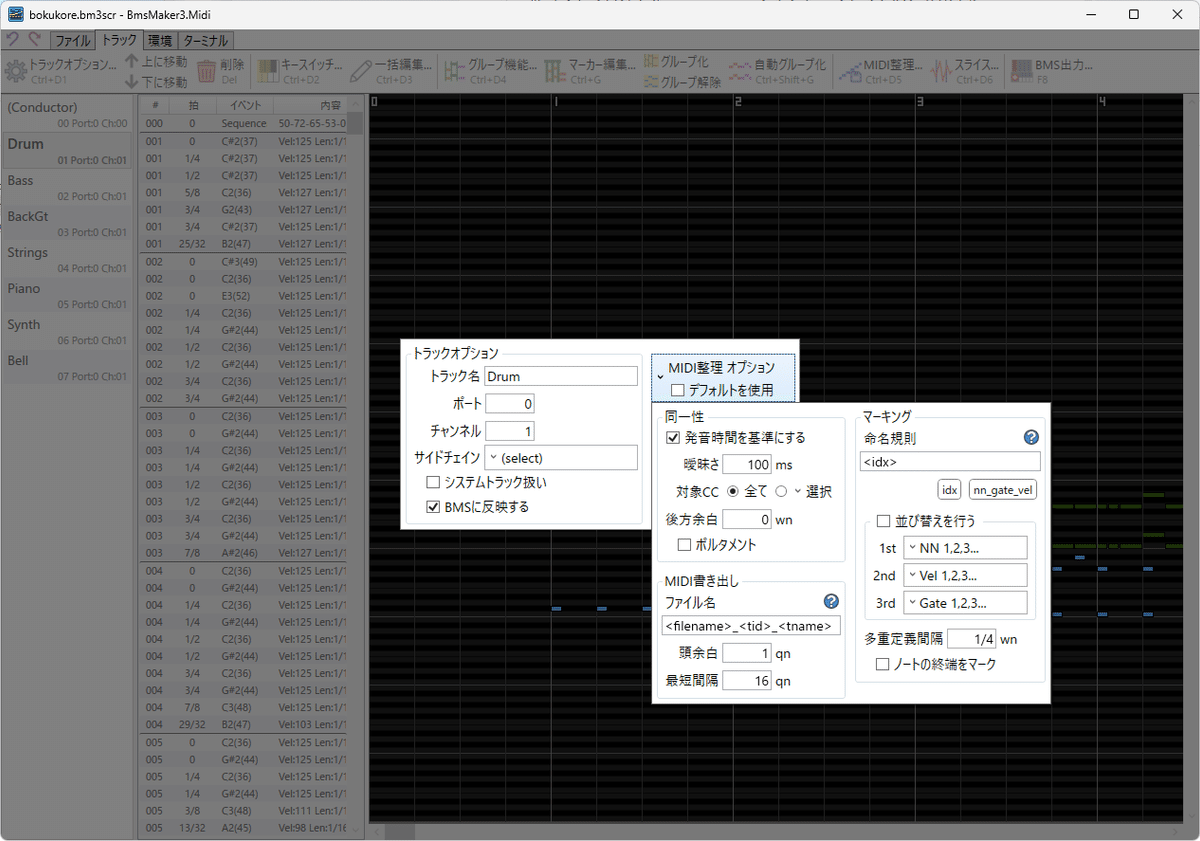

まずはドラム。MIDI整理オプションをこのように設定します。

いじってるところは最低間隔と多重定義間隔。

最低間隔はシンバルの音の残響がBPM186だと次のに重なってバグりそうだったので16qnにしておきます。もしかしたらここまで神経質にする必要はないかもしれません。残響が多い音以外は基本的に8とか10とかでいいです。

そして、生ドラムなので、多重定義間隔を設定しておきます。これを怠るとちょっとスネアの連打とかが不自然になるとされてます。

とりあえず僕は同じ音が重なりそうな1/4(4分音符間隔)にしておきました。同じベロシティで16分のスネア連打がある曲とかなら1/16とかにしておきましょう。

Bass編~キースイッチの使い方~

ベースのMIDI整理オプションは僕は最低間隔を10にしてやりました(画像紛失てへぺろ)

そして、このパートはキースイッチを使用しているのでキースイッチのボタンを押すと上の画面になります。

まず、左のToggleかOnceかHoldにチェックを入れてキースイッチが使われてるMIDIの音をクリックして背景を黄色くして適用をクリックしてください。

Toggleは次に同じグループのキースイッチが適用されるまで持続します。

↑これ何言ってるのか初見面食らうと思うんですが(僕がそうでした)、要するにそのグループのキースイッチが適用されるまで持続ということなので、だいたいのストリングスやブラスとかで使われるキースイッチはこれに当たるので、だいたいこれにしておけば大丈夫!と思っております(違ったらごめんなさい)

OnceはAmple Guitarとかのpulling on/offとかで見た気がしますが、正直ギターはぶつ切った方がいいので他に使う機会がある音源があったら教えてください。

Holdに至ってはこれを使ってるキースイッチをあまり知らないのでこれも浄法求。

とりあえずこのベースの場合はキースイッチで「ブゥン↓」みたいな音を出してるのでこれを使うと大幅な楽ができます。ありがとうロキナさん。

BackGt編~グライドの使い方~

お次はBackGt(バックギター)。本来はここは2つの和声になってるので分けたほうが難易度を上げられるかな~とも思いましたが、宗教上の理由により、まとめます。

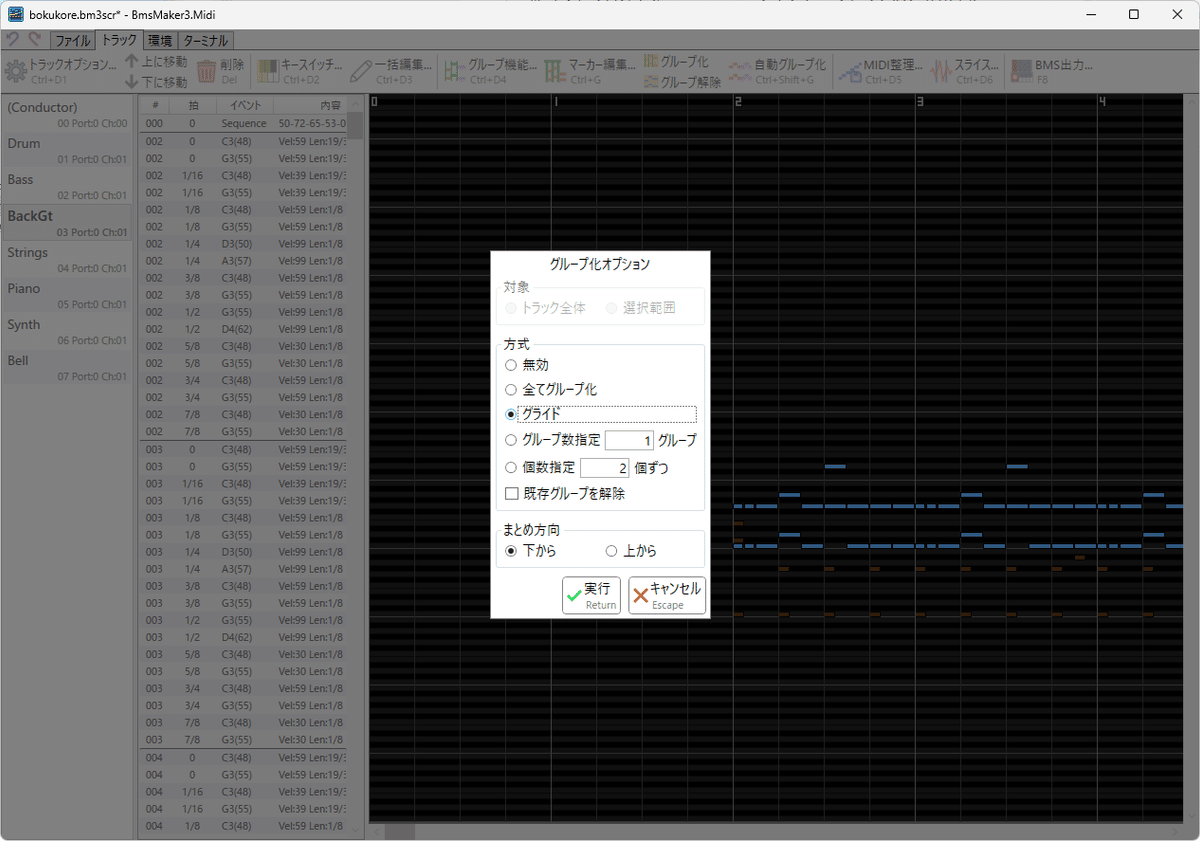

その時に役立つのがこのグライド機能。

一目見れば分かる通り、和音になってるところをすべてまとめることができます。

今回は全ての音を和音でまとめましたが、グループ指定と個数指定もできるという優れもの。

これで何ができるかというと、ピアノとかの全部まとめてしまうと味気ないけど全部ばらばらだと絶対使わないだろってレベルで音が多くなってしまう音を、例えば低音のところのみをまとめるとかが可能となります。

下の音を2音くらいでまとめたければまとめ方向を「下から」で個数指定を「2個ずつ」にしたりとかで簡単にできます。

まとめるとこういう風に色で分けられます。

同じ色は全てまとめられるので、意図した形で音がまとめられてるかを確認しておきましょう。

たまに横に何音かが繋がってたりして音切り失敗することがあるんで、そういう時はDAW側でクオンタイズとかをしてやり直しましょう(筆者一敗)。

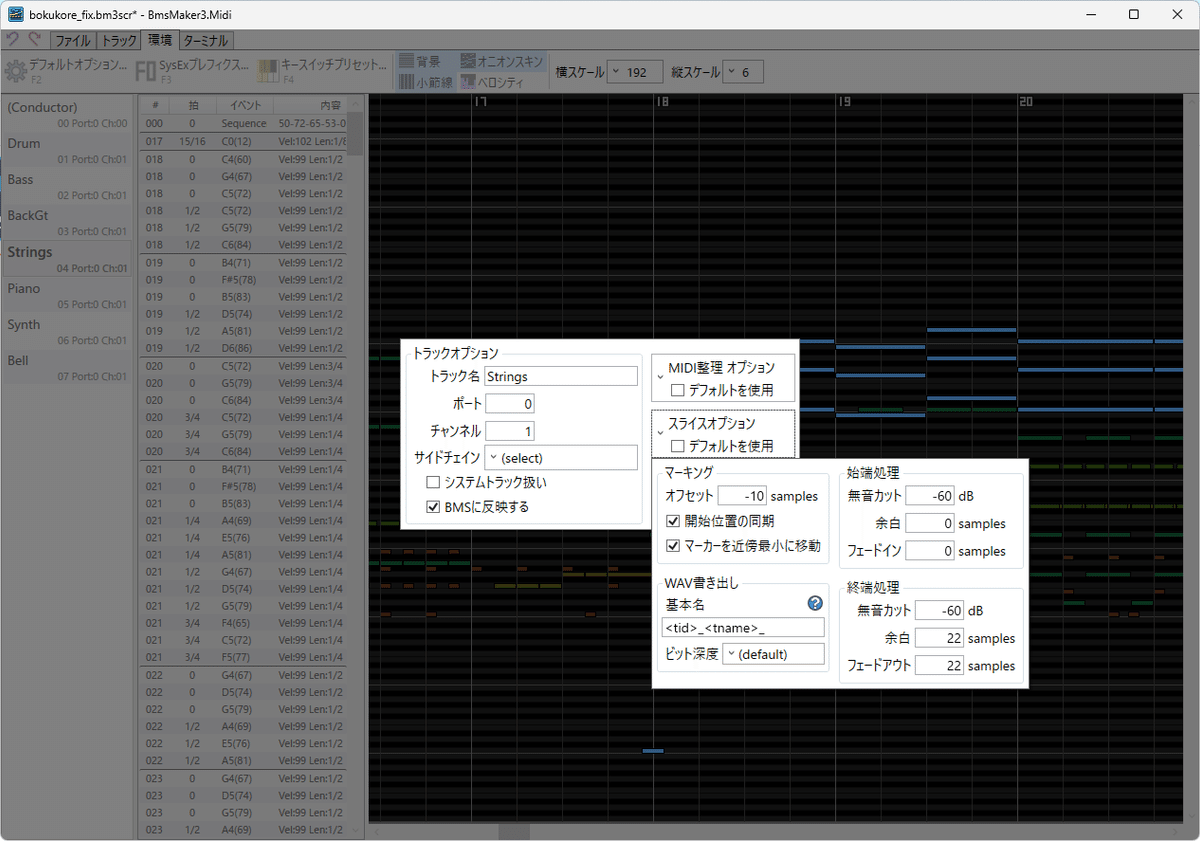

Strings編~さっきと同じなので今度はこっちの設定も~

特にこっちはさっきの応用で何とかなるんで今度はスライス設定の方も見せておきます。

これは全ての設定で必要となるんで全部でやってたほうがいいんですが、特にストリングスではこのスライス設定だとうまくいく気がします。

無音カットはmid2bmsとかでもおなじみの両端をどれくらいの残響を残して切るかの設定です。僕は-60、もしくは-54にしています。

当然ながら-54の方が残響は少ないです。

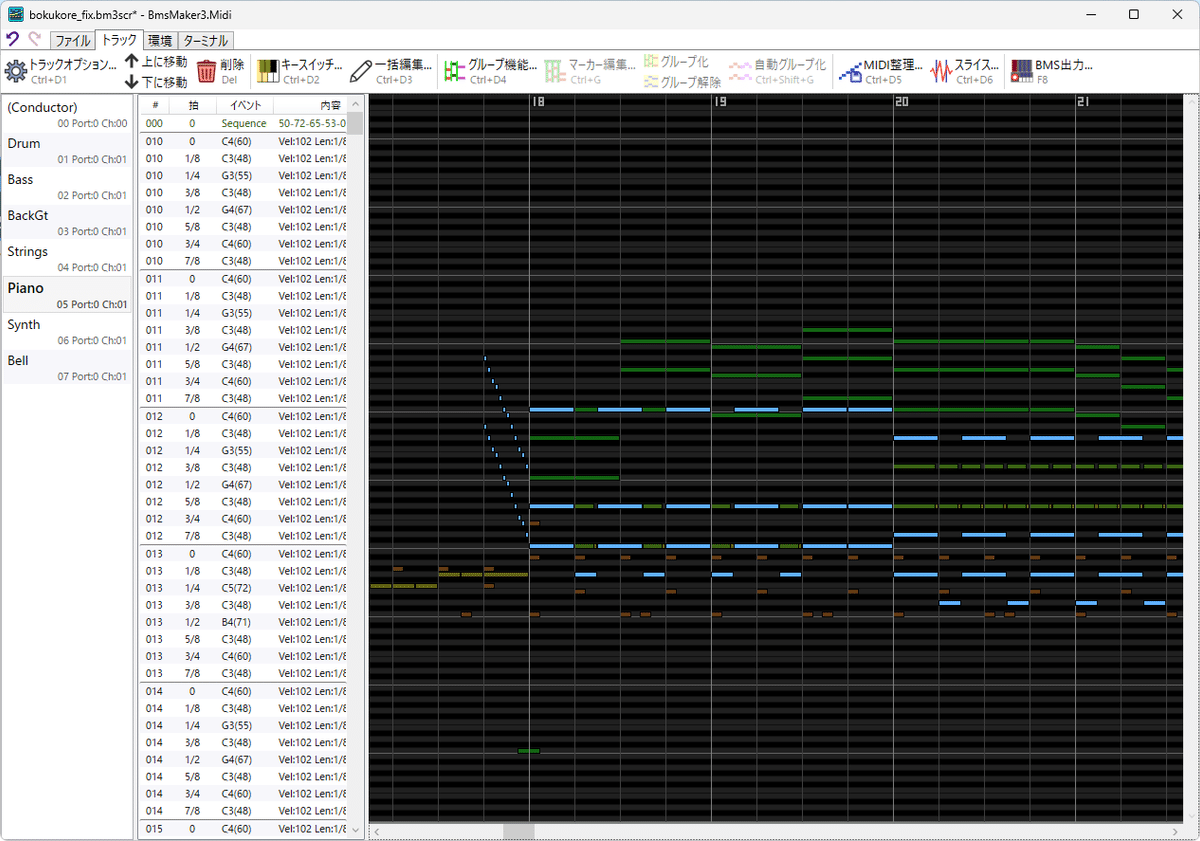

Piano編~ある程度の音のまとめ方~

お次はピアノ。今回はピアノの和音は大体分ける方針で行くのでほぼそのままの設定…と思いきや一つ問題が。

なんとここにグリッサンド(よくあるデューン♪って右から左まで勢いよく弾き流す奏法)があります。

正直、そのまま細かい階段譜面にしてしまってもいいんですが、さすがに細かすぎて難易度バランス的になんか違うなと思ったんで、これをまとめようってのがこのパートの目的です。

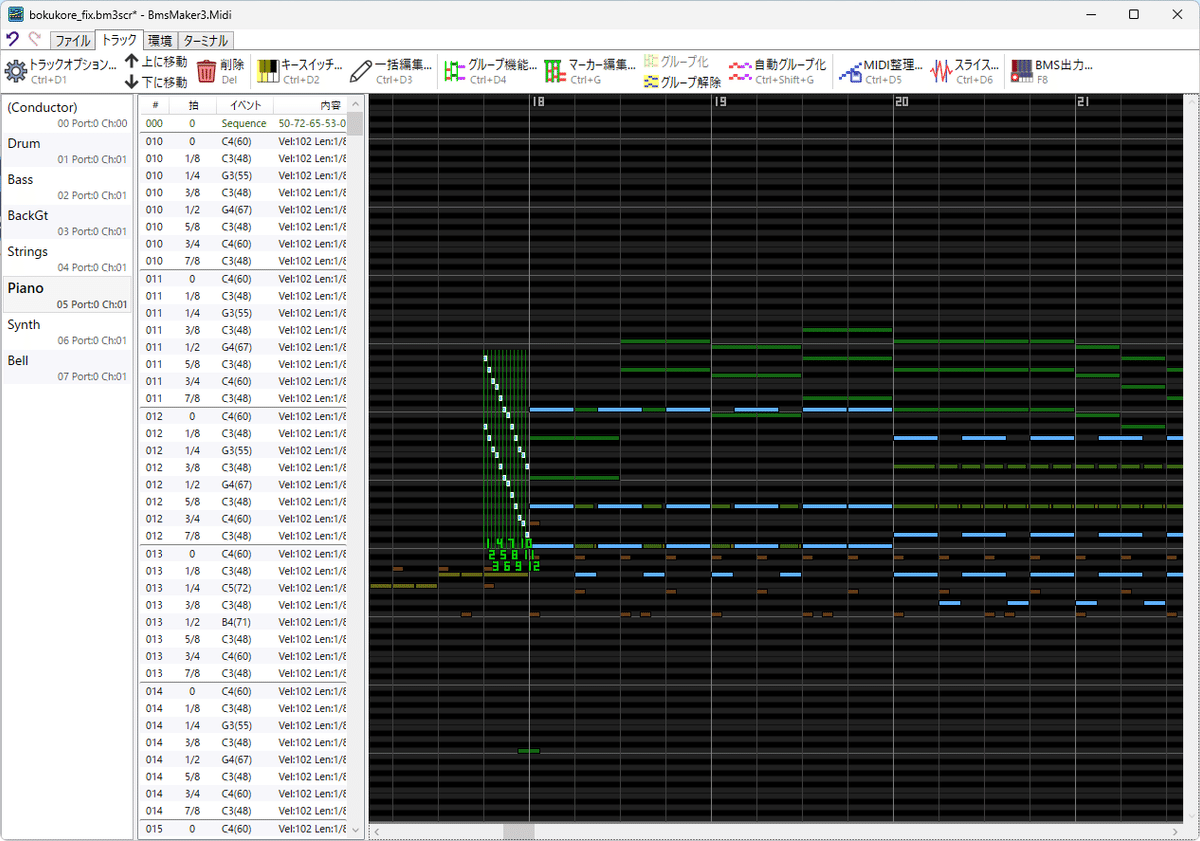

方法は簡単、まずそのグリッサンド部分を範囲選択します。

するとこのようになります。このまま音を切ると不自然にぶつ切りで細かい音が切れてしまうのでもうひと手間かけます。

Ctrl+Gなどでマーカー編集を選び、最初を選択してクリアで最初の以外のマーカーを削除してしまいます。

すると、ここの音だけグリッサンドとして音を切ることができます。

あとは特筆するほど細かいことをする必要が無いのでデフォにします。

ちなみに環境→デフォルトオプションからデフォルトの間隔、命名規則etcは変えられるので、自分好みに変えたい人は変えましょう。僕は即刻デフォルトのMIDI書き出し最短間隔を16にしました。

わくわく音切りタイム

ここからいよいよ音を切っていきます。

MIDI整理

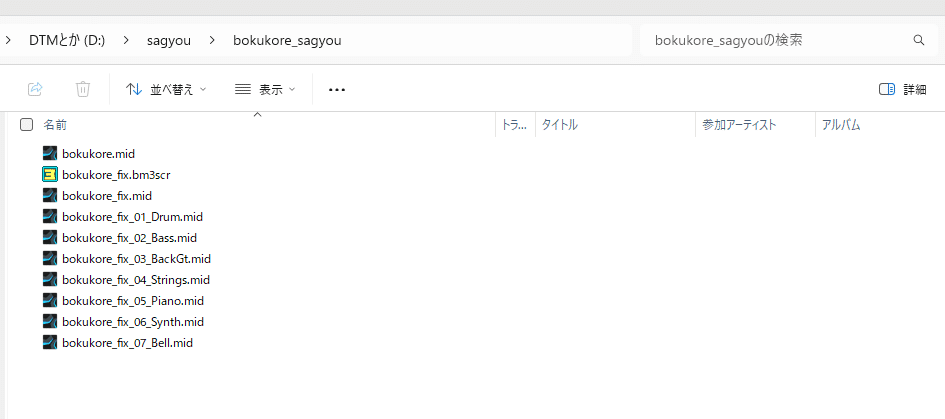

まずは大体の音切りソフトではおなじみ、音切り用のMIDIファイルを書き出します。

一番上の(この画面ではDrum)の画面にした状態でCtrl+D5でもできるMIDI整理ボタンを押すとこのような画面になります。

基本的にさっき設定は済ませたと思うので、適用をひたすら押してMIDIファイルを生成していきます。

そうするとこのようにmidiファイルが生成されていきます。

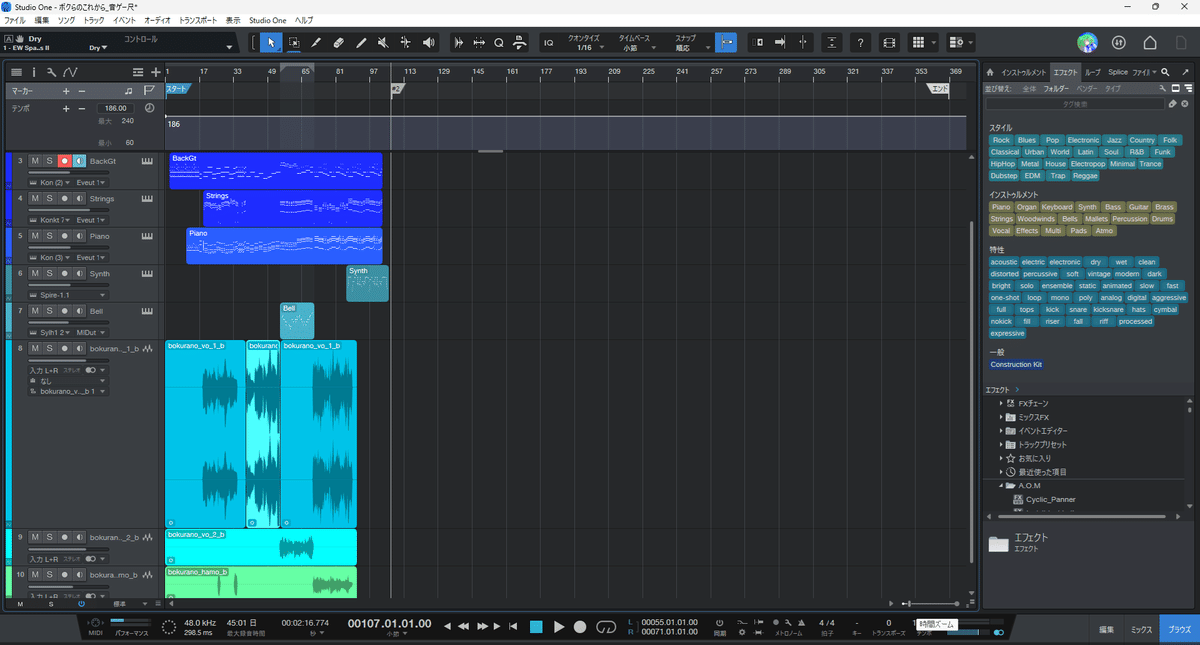

次に、DAWを起動して大体普通の曲が終わったあたりにマーカーを増やし、エンドのマーカーをはるか先に置いておきます。

そして、先ほどのMIDIファイルをトラックとファイル名が合ってるのを確認しながら増やしたマーカーの上に置いていきます。

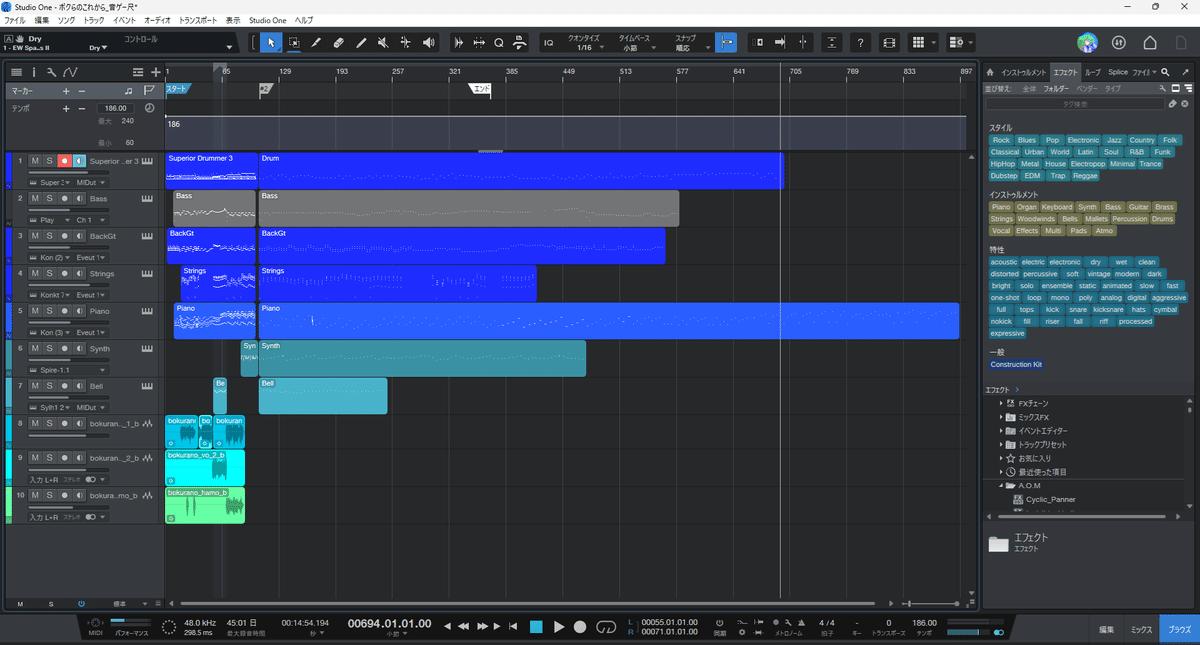

すると上のようになります。

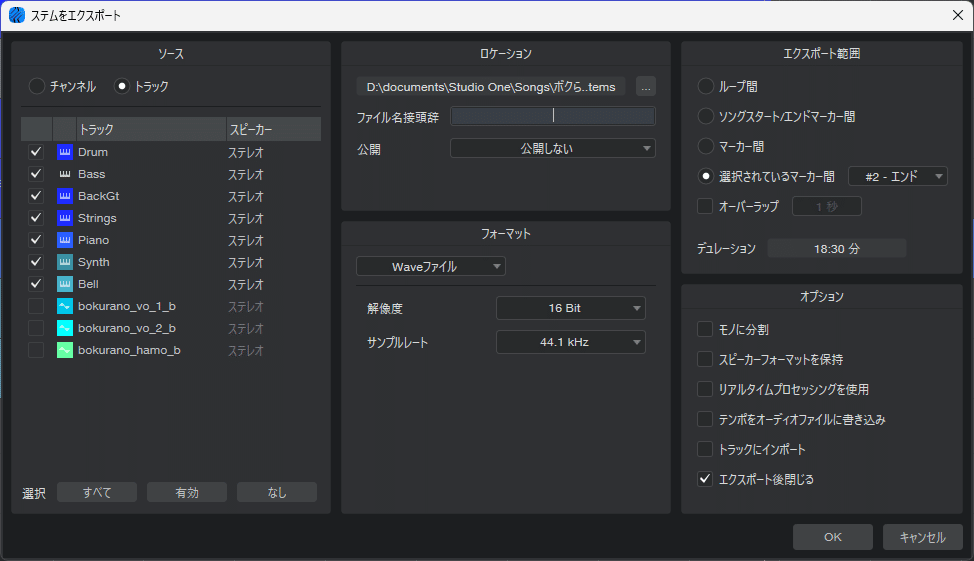

そしたらエンドマーカーをちゃんと先ほどのMIDIファイルの最終端に持っていき、DAWのステムからこの画面を出し、トラックにチェックを入れて選択されているマーカー間にチェックを入れ、先ほど増やしたマーカー(基本的に#2とかになってると思います) - エンドになっていることを確認してエクスポートします。

かなり時間がかかるのでパスタでも茹でて待ちましょう。

労力がもったいない人は上の方法がおすすめですが、

一つ一つのパートを選択して右クリックからバウンスを選択して、wavにバウンスしてエクスポートを選んで好きなところに保存していくのを繰り返すって方法もあります。パートの音数に偏りがある場合にはそっちの方が早く音切り用のwavファイル作成が終わります。

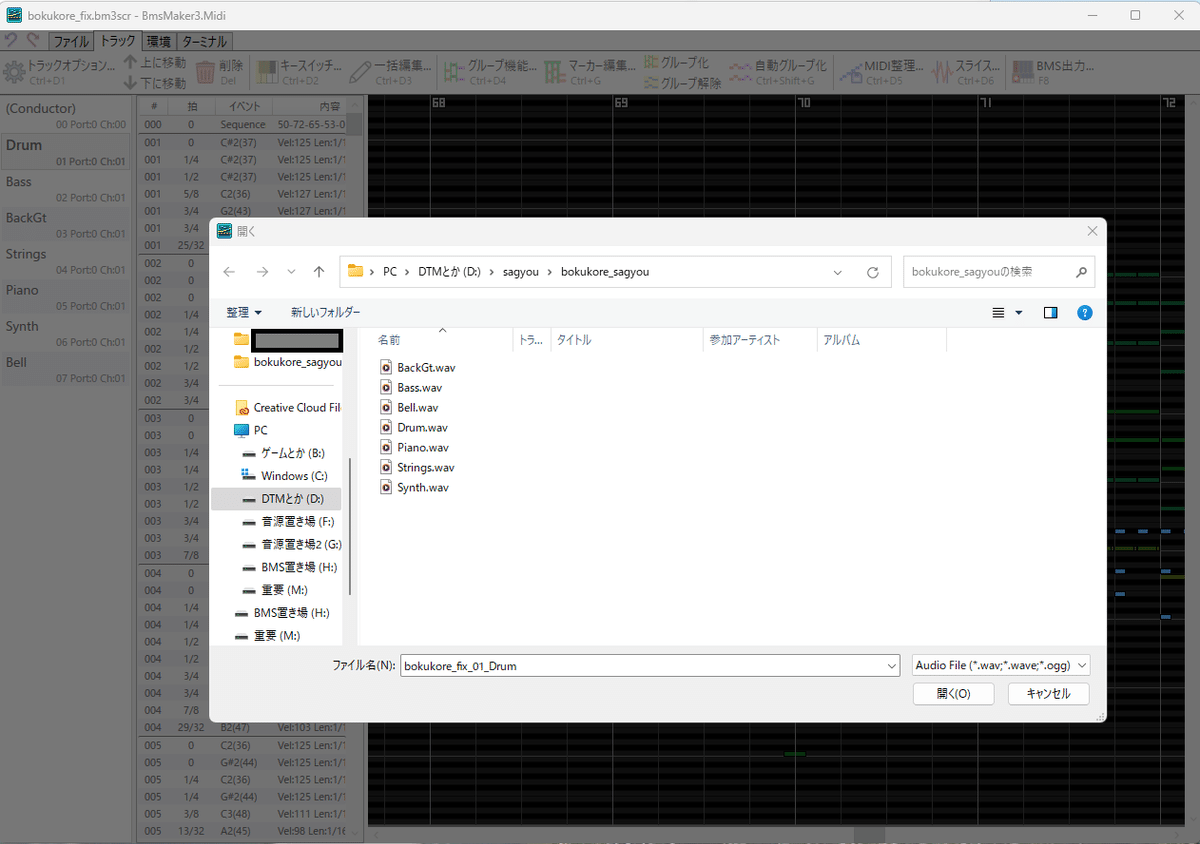

スライス

そうしたら、Ctrl+D6かスライスを選択し、先ほどのパートと対応するwavファイルを切っていきます。

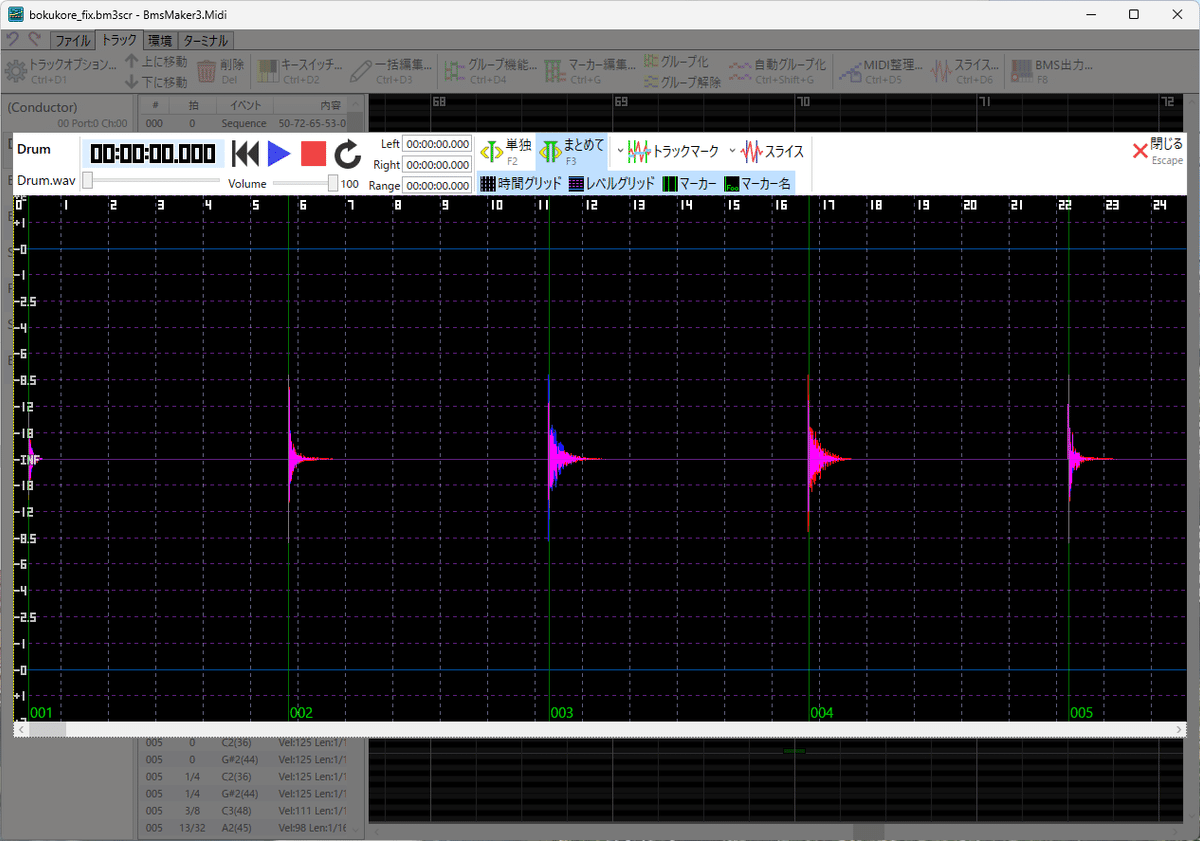

すると、このような画面になるので、きちんと切るべき音の先端に線が通ってることを確認し、切ります。

もし、ざっと見てありえないところに線が通っていた場合、音切りに失敗する可能性が高いのでさっきの設定を見直した方がいいです。

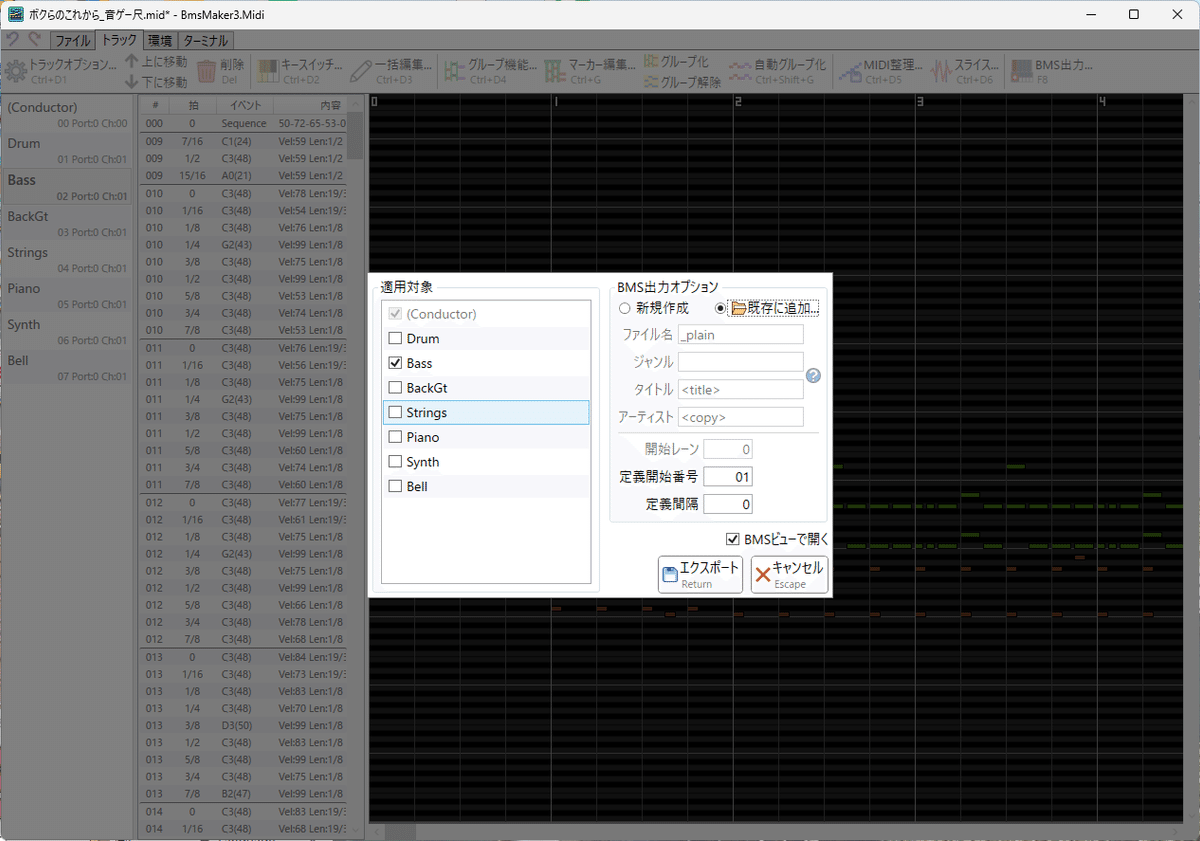

ここまで来たらほぼ勝ち確、BMS出力

最後の作業がこのBMS出力です。

ファイルのタブに戻ってF8を押すかBMS出力のボタンを押しましょう。

するとこの画面になると思うんで、すべてパートが選択されてることを確認し、新規作成を選択して各欄を埋めます。

ファイル名は.bmsが要らないことを留意してください。

あとはエキスポートすれば何も問題がなければ音切り仮配置済のBMSファイルが生成されます。お疲れさまでした。

BMSファイルモードでそのままBMS作成をするもよし、手慣れたBMSEやμBMSCで作るもよし、楽しい譜面作成の時間です。

この先のおはなし

ここからは曲によってはあまり使うことはない機能や上のようにそんな上手くいかなかったときのリカバリーのし方を教えておこうと思います。

WAVモードについて

作っているジャンルによってはWAVファイルが直接貼られたりしていてMIDIファイルだけではうまくいかないこともあります。

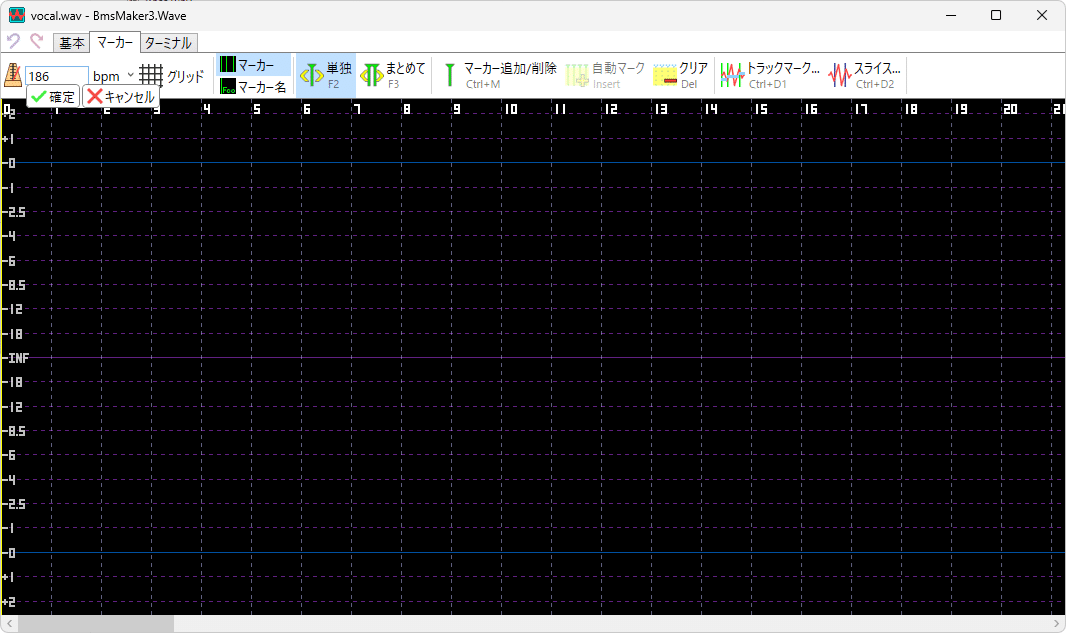

そんな時に役に立つのがWAVモード。

こんな感じでBPMを合わせさえすればいい感じに切れるんじゃないんでしょうか(あ!逃げた!)

ボーカル曲の場合のWAVファイルの分割のし方

こっちは僕が使うためちゃんと教えられる方です。

ボーカル曲のため、そのままWAVを張り付けるだけだと一つのファイルが59秒を超えてしまう事ってありますよね?

せっかくだから対応本体は多いに越したことはないので、ちょっとだけ切ることになるわけですが、これの対処法もいたって簡単で、

まずは普通にすべてwavファイルでボーカルだけを取り出す。

スライスを使用して

先ほどのWavファイルを選択、

このように追加(F3)を使って音があるところだけ赤い帯になるように選択して、59秒を超えそうなところで適当にマーカーを設置して切れるようにすると良いです。

定義&配置で恐らくちゃんと切ってくれると思います(稀にクラッシュすることがあるんで状況を説明してロキナさんに報告しよう!)

音切りに失敗してしまったときは

原因はいろいろありますが、こちらが悪かったりとかはたまたまだBMSMaker3のバグもしくはままならないところで音切りが失敗してしまうときがあります。

この場合、パートがいくつあるかにもよりますが最初からやり直し!っていうのはつらいもの。

最後に1パートだけミスっているのは明確だった時に1パートだけ直す方法について教えようと思います。

まずミスったと思われるパートを、BMS定義とノーツすべてを消します。

適用対象で間違えたパートのみを選択し、右のBMS出力オプションで既存に追加を選択

さっきのBMSファイルを選択してエキスポートを押す

これで行けると思います。

BMS定義とノーツを消しておかないと更に悪化したBMSが生成されるので注意しましょう(一敗)

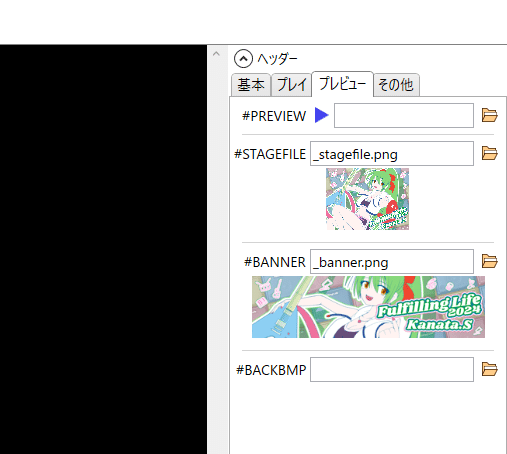

余談:BMSモードのいいところ

プレビューが表示されるのでわかりやすいし、ほかのBMSツールみたくコマンド指定みたいにする必要がない

おわりに(読み飛ばしてOK)

お疲れさまでした。

BMSMaker3、覚えることはぶっちゃけ多いですが、その分覚えてしまえばサクサクと音が切れるツールであることが分かると思います。

また、始まったばかりのツールなので、これはバグなのかな?仕様なのかな?と迷ったらロキナさんにすぐ報告したほうがいいと思います。

また、紹介しきれなかった機能もあるため、今度はちゃんと敢えてその機能を使ったBMSを作ろうかなと思っております。

いつになるかは不明!

こうしてできたものがこちらになります

ボクらのこれから。-BMS Edit-よろしくね!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!