痛車ってなんだろう?

こんにちは!

絵描き系痛車乗りのヒろシです。

僕の投稿を見に来てくださる大半の方が痛車に興味のある方や、既に痛車オーナーである方々だと思います。

が!!

改めて痛車とはどういうものなのか、今回はかなりカジュアルな視点から、でもしっかり紹介させていただこうと思います!

そもそも痛車とは?

「アニメ・マンガ・ゲーム + 乗り物」

これが痛車の基本の形になります。

もう少し詳しく言うと、アニメ・マンガ・ゲーム(以降まとめてアニメと表記)のキャラクターや作品にまつわるものを貼った乗り物。

“貼った”と表現した通り、世の中の痛車の99%はキャラクター等を印刷したステッカーを車体に貼ったり、切り絵のようにカットしたステッカーを車体に貼っています。

「これ?描いとん?」

痛車に乗っていると、街中を行く人に一度は聞かれるこのセリフ。

ごめんなさい、ステッカーです、、、。

ただ、稀に本当に車体に描いてる人もいるのが痛車文化の面白いところ。

表現方法は本当に多岐にわたります。

さて、僕は最初あえてクルマではなく「乗り物」と表現しました。

これにも理由があります。

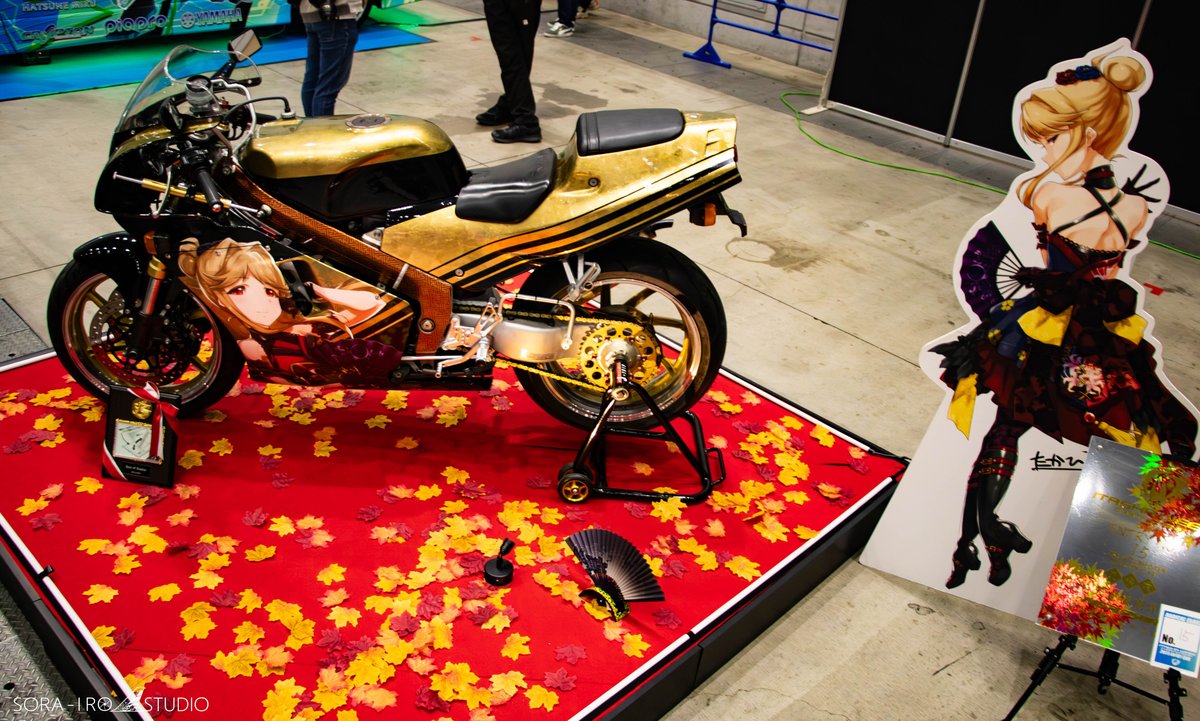

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、クルマだけでなくバイクに貼っている方もおられます。これは痛単車(いたんしゃ)なんて呼ばれてたりします。

僕の友人の海外の痛車乗りから聞いたのですが、どうやら海外でもバイクの痛車は「ITANSHA」と呼ばれているそうです。

バイクに限らず自転車やトラック、フォークリフトや果ては飛行機まで痛車にしてしまう人もいます。

これらも痛単車の様にクルマと区別する際は、「痛◯◯」と呼ばれています。

IWCS2023より

この様に痛車は、自転車からやろうと思えばシニアカーまでやれるため、老若男女問わずできる趣味とも言えるでしょう。オタクの我々には朗報です!

まだまだ歴史的には若い文化なのでシニアカーの痛車はメジャーではないですが、あと20年もすれば痛シニアカーミーティングなんてのも開かれてるかもしれませんね?(見たいような見たくないようなw)

痛車の定義

さて、ここまで読んでいただいた皆さんはこう思いませんでしたか?

「なるほど、乗り物にアニメのステッカーを貼れば痛車になるのか!」

と。

まさしくその通り、大正解です!

シンプルで分かりやすいですよね。

議論の余地もありません。

にも関わらず度々痛車乗りの間で話題になるテーマがあります。

それは、

「どこからが痛車?」

という痛車の線引きについてです。

では何故、この様な議題が生まれるのでしょうか?

これには痛車という文化の自由度の高さと、懐の深さが密接に関係しています。

ではまず、頭の中にあなたの思う痛車を想像してみて下さい。

よっぽどレアな偏見をお持ちでない方でなければ、おおよその方はクルマにアニメのキャラクターが貼られているよく見る痛車を思い浮かべたのではないでしょうか。

では次に、この写真をご覧下さい。

これは僕の86の初期頃の仕様ですが、キャラクターが見当たりません。

僕は当時これをストライクウィッチーズの世界を表現した”世界観痛車“と呼んでいました。

次にこちらをご覧下さい。

こちらもキャラクターがいません。

なんなら先ほどのものよりも、痛車かどうか判別が付きにくいです。

実はこの痛車、

第4話「200マイルの向こう」より

ストライクウィッチーズのシャーリーが乗るバイクのデザインをリスペクトして作った痛車なのです。

“概念痛車”と呼ばれたりもしていますが、“アニメ”に関係する要素が組み込まれているためこちらもれっきとした痛車なんです。

分かりやすい例えで言うと、「頭文字D」の主人公「藤原拓海」が駆るハチロクを思い浮かべていただくと良いかもしれません。

たまにSNSでも見かけますが、拓海の藤原とうふ店という文字が入ったパンダトレノを再現している方があますが、あれも痛車になります。

ではこちらはどうでしょうか?

流石にこれは、、、

これも痛車です。

たとえステッカーのサイズが小さかろうが、これもまごうことなき痛車です。

ステッカーの面積は関係ないのです。

痛車の定義に置いては枚数も関係ありません。

アニメに関係があるステッカーが1枚でも貼ってあれば、それはもう痛車なのです。

ここに挙げたものは一例になりますが、これだけでも痛車文化の自由度の高さや懐の深さを感じていただけたのではないでしょうか。

では質問です。

特に痛車乗りでない方、痛車を見慣れていない方にお聞きしたいのですが、

前述の3つの例は、痛車に見えますか?

どうでしょうか?

街中でふと目かけた時に、「あ!痛車だ!」となるでしょうか?

恐らく多くの方々は、「派手な何か」「ステッカーが貼ってあるクルマ」ぐらいにしか思わないのではないでしょうか?

これは痛車乗りから見てもそう思ってしまう場合があるのです。

何故か?

それには前述の様な痛車は、痛車と認識するために“予備知識”が必要になるからです。

こちらをご覧下さい。

僕はゆるキャン△視聴済みなので、こちらのクルマを見た際に、

「お!ゆるキャン△のラシーンだ!」

となりますが、予備知識がない方がこのクルマを見た際にアニメに関係のあるクルマと認識できるとは思えません。

(※オーナー様、失礼をお許し下さい。概念痛車乗りとして僕は好きです!)

たとえ痛車乗りでも全てのアニメを網羅しているわけではありませんから、知識不足による勘違いや認知のズレが発生してしまうわけです。

形としての“痛車の定義”は確かに

「アニメのステッカーを貼っている乗り物」

なのですが、僕としてはこれにもう一つ付け加えたいと思っています。

それは

「オーナー自ら、痛車だと胸を張って言えるか。」

というもの。

つまり、オーナー自身が「これは痛車です。」と主張して初めて痛車になるという考えです。

そもそも「定義」とは簡単に言えばはっきりさせるということで、そのためには判断材料が必要になりますし最終的にはそれをもって誰かが決めなければなりません。

前述の形としての痛車の定義はあくまで材料であって、オーナーの「これは痛車です。」の一声でついに痛車になるのではないかと僕は思います。

もし判断に迷う痛車を見かけた時は、

「これも痛車なのかな?」

という姿勢で見ることで、新たな発見や痛車の面白さを見つけることができるかもしれません。

おわりに

ここまで読んでいただきありがとうございました!

カジュアルに、と言っていた割にはだいぶ厚い内容になってしまいました。

この記事をきっかけに、痛車の奥深さの一部分に少しでも触れることができたのであれば幸いです。

痛車文化は多くの方が思っている以上に奥深く、複雑で面白いのです。

ご精読ありがとうございました。

今後も、痛車をテーマに情報発信していくので是非フォローお願い致します!