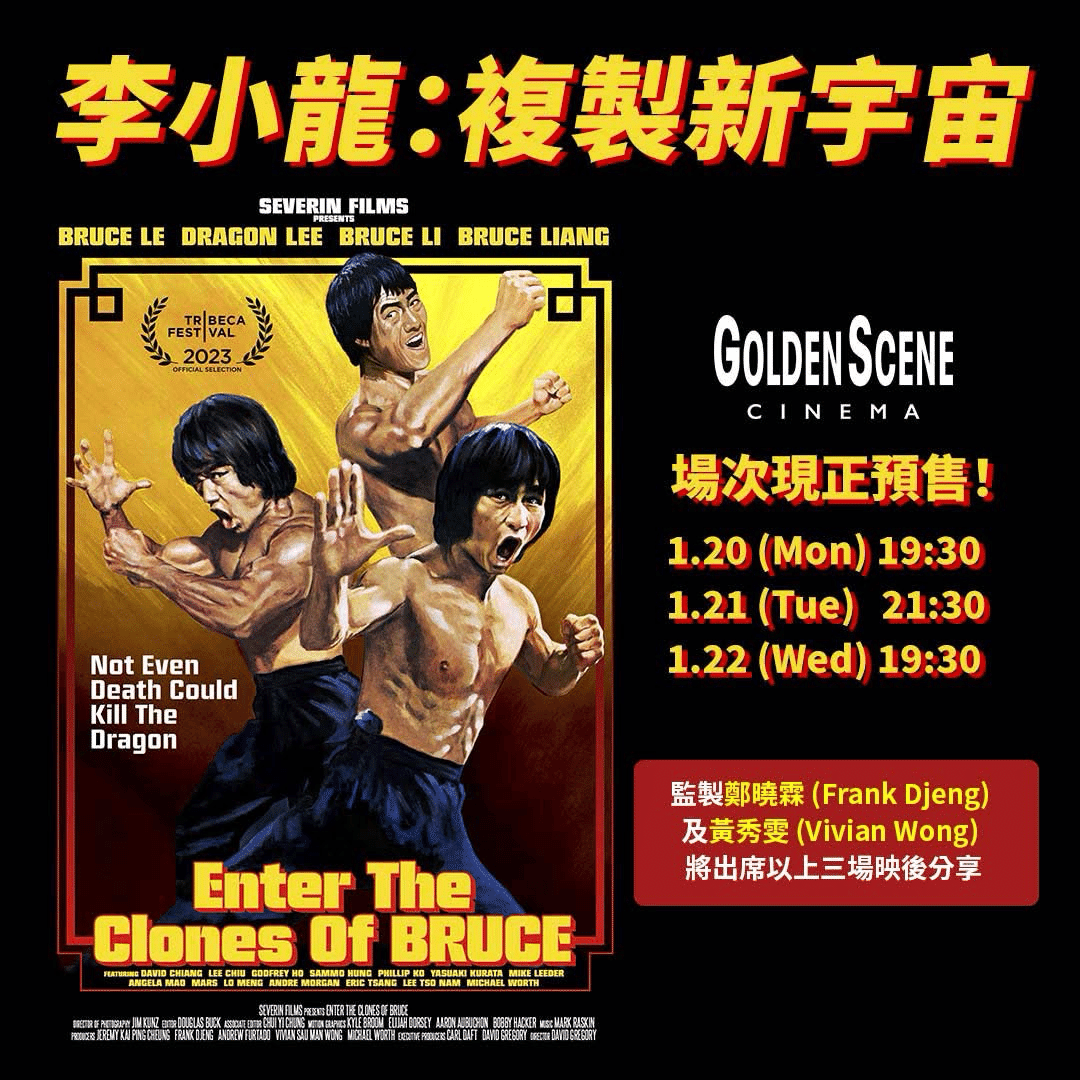

電影鑑賞記『Enter The Clones of BRUCE 李小龍:複製新宇宙』(2023)

実はこの作品、急遽告知が入ったもの。3回限りの上映だということで、とりあえず初日にまず観て、面白かったらリピートしようと思って初日の上映を購入。

トレイラーはこちら。

💥👊《李小龍:複製新宇宙》ENTER THE CLONES OF BRUCE 預告片推出! 特別場次現正預售: 🔺1.20 (Mon) 19:30 🔺1.21 (Tue) 21:30 🔺1.22 (Wed)...

Posted by Golden Scene Cinema 高先電影院 on Tuesday, January 14, 2025

予想以上に面白かったので結局3回とも鑑賞。

実は本作の英文タイトルを最初に見た時に、てっきり『The Clones of Bruce Lee 神威三猛龍』(1980) だと思ったのよね。

本年2025年は龍哥生誕85周年。この大日子の年の幕開けがバチモンお笑い映画かいな、とほほ、まあでも笑いで始めるのも悪くないしね、ぐらいに思っていたら大きな誤解だった。バチモンお笑い作品の中文タイトルは『神威三猛龍』、今回鑑賞したのは『李小龍:複製新宇宙』。英文タイトルも実はこっそり違って、こっちには「Enter」がついているし「Lee」が無い。そういうことか。そして、本作のタイトルのフォントを見よ。完全に『Enter The Dragon』でっせ。ここで、本作を作った連中が龍哥を大好きでリスペクトしている人たちであることがわかる。

本作を簡潔に紹介すると、龍哥を起点とした香港動作片の歴史と市場への影響を、重要人物へのインタビューを織り交ぜながら追っていくドキュメンタリー作品である。当然龍哥のフッテージも思った以上に使われているので生誕85周年の幕開けに観る意義はある。

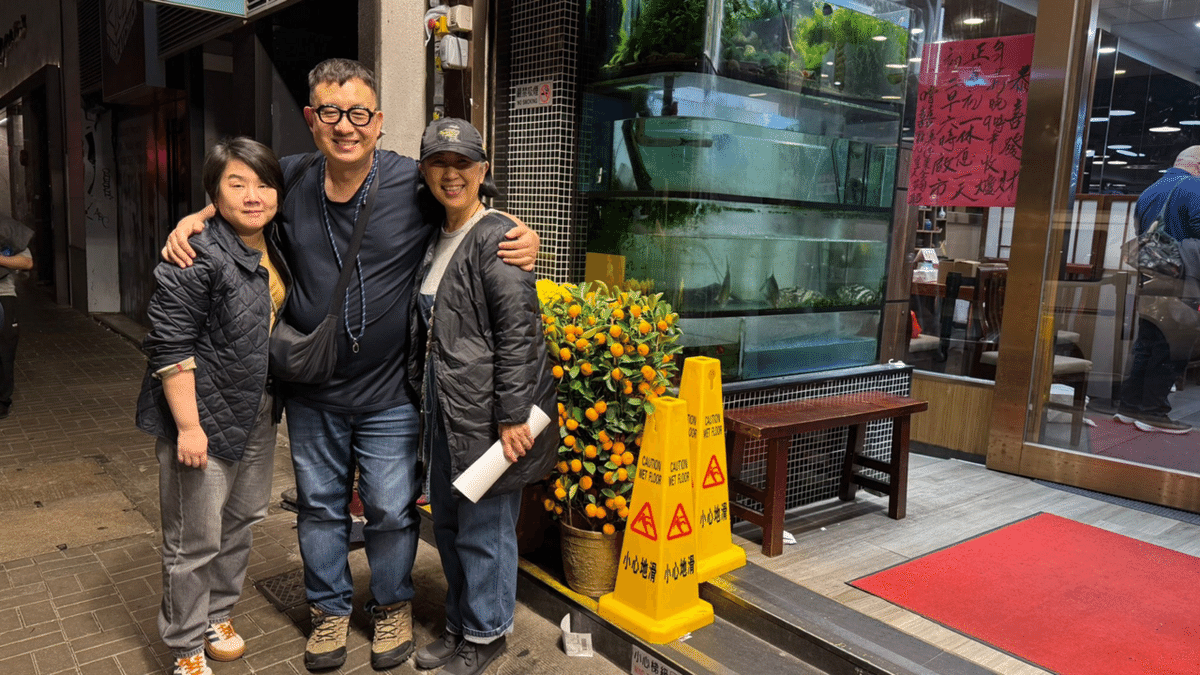

今回の teach-in に来てくれたのは、アメリカの配給担当の Frank と世界中の有料作品を買い付けている Vivian。プロデューサーも兼務。

この作品は私が誤解していた昔の作品のリバイバル上映ではなく、れっきとした新作である。2023年の Tribeca Film Festival 翠碧加電影節で上映されている。(公式サイトより:Enter the Clones of Bruce, (United States) - World Premiere. Get ready to play a game of death ... and another ... and another. The wild documentary Enter the Clones of Bruce dives into the Bruce Lee exploitation craze, otherwise known as Bruceploitation. Directed by David Gregory. Produced by David Gregory, Carl Daft, Frank Djeng, Vivian Wong, Michael Worth. A Severin Films release.)

作品中に「Bruceploitation」という単語が頻出する。もともと「exploitation=開発、搾取、利己的な利用」という単語があり、そこから派生した「exploitation film=金儲け、受け狙いのB級映画」という言い回しがある。「Bruceploitation」はつまり、Bruce を利用したB級映画のことである。

David Gregory 監督はもともとカルト・ムービー系のドキュメンタリーを専門としている人で、ドキュメンタリー作品には娯楽性がなければならない、というポリシーだそうだ。その彼とバチモン李小龍作品に詳しい Michael Worth とでこの作品を創ることになり、監督が絶対に揃えたいと譲らなかったのが、何宗道 a.k.a. Bruce Li 黎小龍、Bruce Le 呂小龍、Dragon Lee 巨龍、Bruce Leung 梁小龍の4人。おかげでこの作品、制作に6.5年かかったそうである。

なぜ6.5年も?実はメインのうちの3人は企画を持っていったところ、インタビューを快諾してくれて順調に2017年に撮影したのだが、呂小龍だけが「今はダメ」「まだその時期ではない」と延々引っ張ったそうな。周りの制作陣が呂小龍無しでいこうと進言しても監督は「いいや、呂小龍無しはありえない」と堅持したせいで作品の制作が止まったままになっていた所に Covid Pandemic が発生し、ずっと滞っていたという。

そんな中で2023年4月のトライベッカ映画祭で上映されることが決まってしまった。制作陣が慌てて呂小龍に連絡を取ったところようやくインタビューを受諾してくれて、3月に香港へ飛んでインタビューし、4月の映画祭に間に合わせたという。ギリギリまで引っ張った理由はわからないそうで、呂小龍やっぱりただの変人やん。3月に素材撮って4月の映画祭に間に合わせるのは大変だったであろうことは現場を知っている者からすると容易に予想ができる。そして出来上がった本編を観た呂小龍は大満足し、今では続編制作への最大の支持者となっているという。それならもっと早くにインタビュー受けたったら良かったのに、ホンマわけわからん人や。

出演者について書いてみよう。

本作で大きなウェイトを占めているのが何宗道。彼はキャリア途中で奥様のご逝去により台湾へ戻る。奥様のお話をする時に眼濕濕になるところで、いかに家族思いの優しい人なのかとズシンと心にくる。屏東という台湾南部の都市に戻って以来40年間海外へ出ていないという。そんな彼がほとんどの部分で広東語で喋ってくれている。40年間使っていなかったのに、話し出すと勘が戻るのかしてなかなかに流暢だが時々國語の音が入ってしまうのはご愛敬。「私は何宗道、黎小龍という名前は好きではない」「李小龍の截拳道の神髄を表現したかった」という。龍哥と比較するのは厳し過ぎるのかもしれないが、決して「美しい」動きやポーズではない。それでも「第二の李小龍」であれという重き任務を彼なりに一生懸命こなしたことは評価する。

李作楠導演。私的にはなぜこの人選なのかがわからない。カルト系功夫片の導演だからかな。

Angela Mao 茅瑛。引退した彼女が New York でレストランを経営していることは日本の功夫片迷にはよく知られていたこと。インタビューについてはなかなか受諾してくれないということもよく聞いていた。そんな彼女だが、本作がアメリカで公開されてからは、これを観たとレストランを訪れる客が増えたとのことで、インタビューを受けるのも悪くないと思うようになっていったようである。本作では「当時の李小龍は『唐山大兄』で一気にブレイクし、『精武門』で更に殿上人となっていたので、10分でも出演させてもらえるなら大喜びだと思った。それが『龍爭虎鬥』では大きな役を貰えたのよ。これだけは絶対に言っておきたい。私はいまだに李小龍の恩を受け続けている。」と語っているのが龍迷としては嬉しい。

Godfrey Ho 何志強導演もカルト系ファンにはよく知られた人なのであろう。龍哥が香港での仕事を求めて邵氏を訪れて交渉した時のエピソードが面白い。

李超、羅莽、Andre Morgan 安德魯·摩根 、Roy Horan 羅伊·霍蘭 といった面々が出てくる。日本の『死亡の塔』迷にはロイ・ホランは美味しいね。

みんな大好き Mars 火星が龍哥のことを語るフッテージはそう多くはないが、本作では面白い龍哥のエピソードを披露してくれている。これは興味深い内容なので、ここでは敢えてネタバレしないでおく。

Phillip Ko 高飛は撮影現場で龍哥に挑戦した野郎のことなどを語る。これも面白いのでネタバレしないでおく。

トレイラーにもあるが Sammo Hung 洪金寶も『肥龍過江』について語る。そこに Eric Tsang 曾志偉も「俺が脚本を書いたからね」と出てくる。こういった細かい広がりもしっかり拾ってくれるのが良い。

そして我らが和製ドラゴン倉田保昭氏はご自身も知らなかった Bruce Lo 羅小龍という名前だったという。梁小龍との『香港小教父』のフッテージも挿入されているのが嬉しい。

Bruce Leung 梁小龍のインタビュー部分は金の亡者的な部分だけがピックアップされていてあまり面白いとは言えない。なぜにこの部分を採用したのかは、文化的センスの違いなのだろうか。

Dragon Lee 巨龍は日本の功夫片迷には完全な色物として名高いが、本作に挿入されている映画からのフッテージは全部笑える。観客の多くの笑いを取った場面はどれも巨龍のフッテージだった。実は巨龍もインタビューの許諾を取るのは手を焼いたそうで、1時間だけだと厳しいアポイントだったのが、インタビューを始めてしまうと本人ノリノリになって、結局3時間も話をしてくれたそうである。

そしてもう一人のメインである呂小龍。導演が拘っただけあって、案外丁寧に描いてある。まずインタビュー部分で面白かったのは、初めて出演することになった作品でのエピソード。役者として参加することになったのはいいが、当初は文戲(芝居部分)の撮影ばかりで、何日経っても面白くない。暫くしていよいよ武打戲(アクション部分)になって俄然やる気が出たと。こうやってこうやって、と動作の流れを教えて軽くもらって、いざ本番。相手が拳をガンと振り下ろしてきたのを擋(ブロック)したところ、相手の腕の骨が折れた。初めて撮影というものに参加したので加減がわからなかった。そこから撮影における動作というものを教えてもらって、それ以降は共演者に怪我をさせることはなくなったと。こういったエピソードが「呂小龍は狂人」という伝説のネタになっているのかもしれない。

そして、演員から始まって、だんだんと演員のみではいけない、導演をやろう、と作品を追うごとに身分を上げていったという意図での作品紹介があるのだが、そこがきちんとナレーションなり本人の言なりで表現されていないので、teach-in で解説してもらうまではわからなかった。この辺りは再編集での改善の余地ありと思う。

プロデューサーである Frank が、なぜこの作品が誕生したのか、欧米ではどういう反応だったのか、を解説してくれた。

香港が一番キラキラ輝いていた時代の功夫片をドキュメンタリーとして紹介した作品である。なぜ李小龍が起点になっているのかというと、李小龍は世界で唯一、逝去後こんなに時間が経っているにもかかわらず、いまだに彼を模倣したりテーマにする人々が引きも切らない人物であるからだと。確かにそうである。ジェームズ・ディーンやプレスリーといった素晴らしいアーティストも、今となってはここまで常に世に出てくることはない。龍哥の圧倒的な存在感はいまだに世に新しい影響を与え続けている。

アメリカで上映した際には、制作側の予想に反して、オンタイムで体験した少し上の世代ではなく、多くの若者たちが観に来たという。意外に思ったので話を聞いてみると、当時のトレンドを経験できなかったからこそ、今、そのトレンドを追いかけてみたい、という理由なのだそう。確かにこのところ全世界的に80年代だのを古くてダサいものではなく、キラキラしていた時代のアバンギャルドなものとして若い世代が遡って追いかける潮流がある。6年前にはその潮流はまだ無かったきがする。今こそが公開のタイミングだったのかもしれない。

それはアメリカだけのことではなく、カルト系フィルムや功夫片への憧れが更に強いヨーロッパにも現れている表象だそう。公開初日の興行成績はヨーロッパの方がアメリカよりも良い成績だったそう。本作にも出てくるフランスやドイツのカルト系功夫片迷のテンションの高さを観て欲しい。笑えるほど力が入っている。

今回の3回上映でも若い人や女性が案外観に来ていて驚いた。若い人はやはり昨今リバイバルで注目を集めている70年代や80年代のトレンドを知りたくて観に来たというのは欧米と同じ傾向であることがわかった。更に驚いたのは、どうやら我々オンタイムの世代でさえ龍哥の『死亡遊戯』を観たことがなかったような反応(特に笑い)が何度か起きたことだった。やはり観客のすそ野を広げる為には、古い作品も何度となく上映していくことが重要なのだと思った。

当初、公開については日本の功夫片迷マーケットを考慮に入れていなかったそうなので、日本のマーケット自体は大きくはないがコアでハードなガチガチのファンが一定数いて、日本で公開されたら皆が喜ぶ、だから絶対に日本での配信も含めて公開の道を探ってくれとお願いしておいた。私も当然あれこれあたってみているが、公開に前向きになってくれる配給会社などがいたら一報いただけると嬉しい。とにかく一見の価値あり。

高先電影院にて鑑賞。★★★★