電影鑑賞記『看我今天怎麼說 The Way We Talk』(2025)

数年前にはまだ資金を集めて回っている最中だったこの作品が遂に作品として出来上がってきた。「次の作品は聾人の話なんだ」と目を輝かせていた Adam Wong 黃修平。もう5年も前のことになるのか。

本作の香港正式公開は2月20日と発表された。5年かけて膨大な量のリサーチをしたという。とても重要なポイントが複数ある作品なので是非観てみていただきたい。

初鑑賞では感動よりも学びや気付きが残った。感動だけではない良い方向の重い何かが心に残った。Adam の想いや情熱がズシンと残った。もっと知りたい、もっと理解したいと思った。

学んだことの一つが、香港では一般的に聴覚障碍者を「聾人」と呼び、それに相対する聴覚健常者を「聽人」と呼ぶこと。差別的ニュアンスは無い。こういう単語は映画祭(OAFFで掛ると信じている)での通訳業務に必要なのよ。自身の単語メモとして下記に書いておく。

人工耳蝸=人口内耳、体内に埋め込む体内装置(インプラント)と磁石で体表面にくっつける体外装置(サウンドプロセッサ)から構成。

手語、口語、讀唇。このあたりはこれまでも見聞きしているが、手話を使う=打手語。「打」を使うのか。

とても重要なポイントの一つ。まずは当事者を起用するということ。Alan 役の Marco Ng 吳祉昊は聾人。「有接受口語言語治療」ということなので讀唇して自分で発話することもできるようであるけれど、このティーチ・インでのマイクを使っての観客からの質問はやはり遠いことと讀唇が出来ないからか聴こえにくかったようで、導演が質問内容を目の前で再度伝えていた。今回が初めての映画出演だったそうだけれど、自然でこなれた芝居をしていた。観客も彼の表情がとても良かったと褒めていた。

導演としてはこの主役3人を、それぞれ違った特徴(傾向)を持った「聾人」に設定したという。「聾人」であることに誇りを持ち「手語だけ」で生きている葉子信(Neo Yau 游學修)、手語も出来るが人工耳蝸を装着し主に口語を使うAlan(Marco Ng 吳祉昊)、人工耳蝸を装着し讀唇と口語のみで生きていく(よう強いられた)Sophie(鍾雪瑩)。手話への依頼度が違う設定をすることで、それぞれに違ったことが描けると思ったからだと。流石 Adam、とても細かく考えてある。

本作は台北金馬影展で游學修が最佳男主角に提名、鍾雪瑩が最佳女主角を獲得した。第31屆香港電影評論學會大獎ではこの二人の提名に加えて、最佳電影と最佳導演も提名されている。これだけでも、本作の作品としてのクオリティの高さ、そして演員の芝居の素晴らしさがわかっていただけることと思う。

晴れて影后となった鍾雪瑩についてちょっと脱線。まずは本作で鍾雪瑩の役名が Sophie なのに驚いた。私の名前やん。Adam が私のことを思い出してこの役名にしたのかと思い(自惚れ)「私の名前やん!」と言ってみたところ「ん?ああ、Sophie か!」と一瞬視線が宙を泳いだので、私のことを思い起こしたわけではなかったようだ。残念。鑑賞中ずっと名前を呼ばれているので(私じゃないけど)、ちょっと客観的になりずらかったのは正直な所。

いやしかし鍾雪瑩とはなぜか縁があるらしく、金像獎の是枝監督を囲んでのランチで初めて話して以来、私が家から高先電影院に歩いて映画を観に行く時に限って途中の道で3度もバッタリ会っているのだよ。2度目に会った時は「あら、また会ったね!」とさらっとすれ違ってしまったので「金馬影展の影后獲得おめでとう」と言うのを忘れてしまって後悔。ところがまた一週間ほどして歩いている途中、道を渡るのに斑馬線で立ち止まったら向こう側に鍾雪瑩が立っていた。お互いに斑馬線で立ち止まって前を向いた瞬間に目が合って「あら!また!」と同時に噴き出してしまうという縁の深さ。この時は流石にもうこのチャンスを逃すわけにはいかないと思い「この前言うの忘れたんだけど、恭喜晒呀!」と斑馬線を挟んで大声で叫んだ。信号が変わってこちらへ渡ってきた鍾雪瑩と話してみると、私は高先電影院へ映画を観に行く途中、彼女は Movie Movie 金鐘に映画を観に行くところだと。お互いに電影どっぷり過ぎて笑えた。

最佳男主角提名の游學修、最佳女主角獲得の鍾雪瑩の演技の素晴らしさは言うまでもないが、それに加えて子供の頃の葉子信と Alan を演じた小演員二人も実に良かった。よくもこれだけ顔が似ていて、その上で芝居も上手くこなせる小演員を見つけてきたものだ。それぞれの顔の特徴が似ているので、子供の頃のエピソードから大人になっての二人を見た時に違和感が無い。というか、違和感無さすぎて余計にもぞもぞしてしまうほどだ。

本作は Sound Design がとても素晴らしい。外の音が「聾人」にどう聴こえているのかをデータや想像力を使って出来る限り再現している。そしてやはり手話での会話も多いので、手話を使わない「聽人」は中文なり英文なりの字幕を追うことになる。字幕自体は最小の文字数で作ってあるけれど、それでも画面全体から目が離れるので見落としがあるであろうことは否めない。あと2、3回は観たいところ。

本作の英文タイトルは『The Way We Talk』。言わずと知れた『狂舞派 The Way We Dance』引き摺っとるやん。Adamってば「The Way We ~~」好きすぎやろ。

銅鑼灣時代廣場英皇戲院にて鑑賞。★★★★★

再度観たらまたいろいろ書き足すことが出てくると思われるので、乞うご期待。

【追加】

ということで二度目の鑑賞をしてきたのでまた追加でいろいろと。

ほぼ満席。暗くなってから入ってきた人もいるので、本当に満席状態だったと思う。

前回鑑賞時の導演のコメントで思い出したことがある。このタイトル『看我今天怎麼說』はどうやってつけたのかということ。別のタイトル案もあったのだけれど、当事者(聾人)を含めたいろいろな人と話をしている際に、「私たちを見て、手話を見て」という風に言われたことで、これまでは導演としての立場から客観的・第三者的になタイトルばかり考えてきたが、この一言で当事者或いは物語の中の人物からの出発点でのタイトルというコンセプトが良いなと思い至り「看我」というフレーズを決め、これを生かすタイトルは何がいいかと考えて『看我今天怎麼說』に落ち着いたのだそうな。

導演はリサーチの段階で多くの聾人の方たちと沢山話をして、「聾人文化」(聾人に特有の文化や習慣)というものがあることに気付いた。中でも「潛水が大好きな聾人がとても多い。彼らは水の中でも手語で普段通りコミュニケーションが取れる。聽人は喋ることができなくなるのでコミュニケーションが地上ほど自在ではなくなる。」という発見が面白い。確かに。聾人はレギュレーターを咥えても普段通り手語が使えるが、聽人はそうはいかない。水中では聾人の方がアドバンテージを取れるのだ。こういった面白い発見を知ってもらいたくて潛水を一つの大きなポイントとして作品に採り入れたそうだ。

初鑑賞時になぜもっと観たいと感じたのかは、こうやって導演が自分が発見したことや面白いと感じたことを山盛り詰め込んでいるからだったのか、と思った。自分でもいろいろ詰め込み過ぎたとは言っているが、本当にいろいろ詰め込んである。何度も観ることでより発見できより理解できる。

皆で大合照を撮る際に、観客がそれぞれ作品中で気に入った手語をやってみてください、となった。ここで Marco の推す手語は「有 feel」。この「有 feel」という港式廣東話の言い回し、皆さんに感覚的に理解してもらえるだろうか。日本語にすると「心がこもっている」「心に響く」「心が震える」といった感じに翻訳できるかな。「有 feel」の仕草はこの感覚を実に上手く表している。港式手語を勉強してみたくなった。

立ち位置が悪かったせいか、写真が全部暗かったので光度増し増しにしてみたらちょっと笑える色になった。

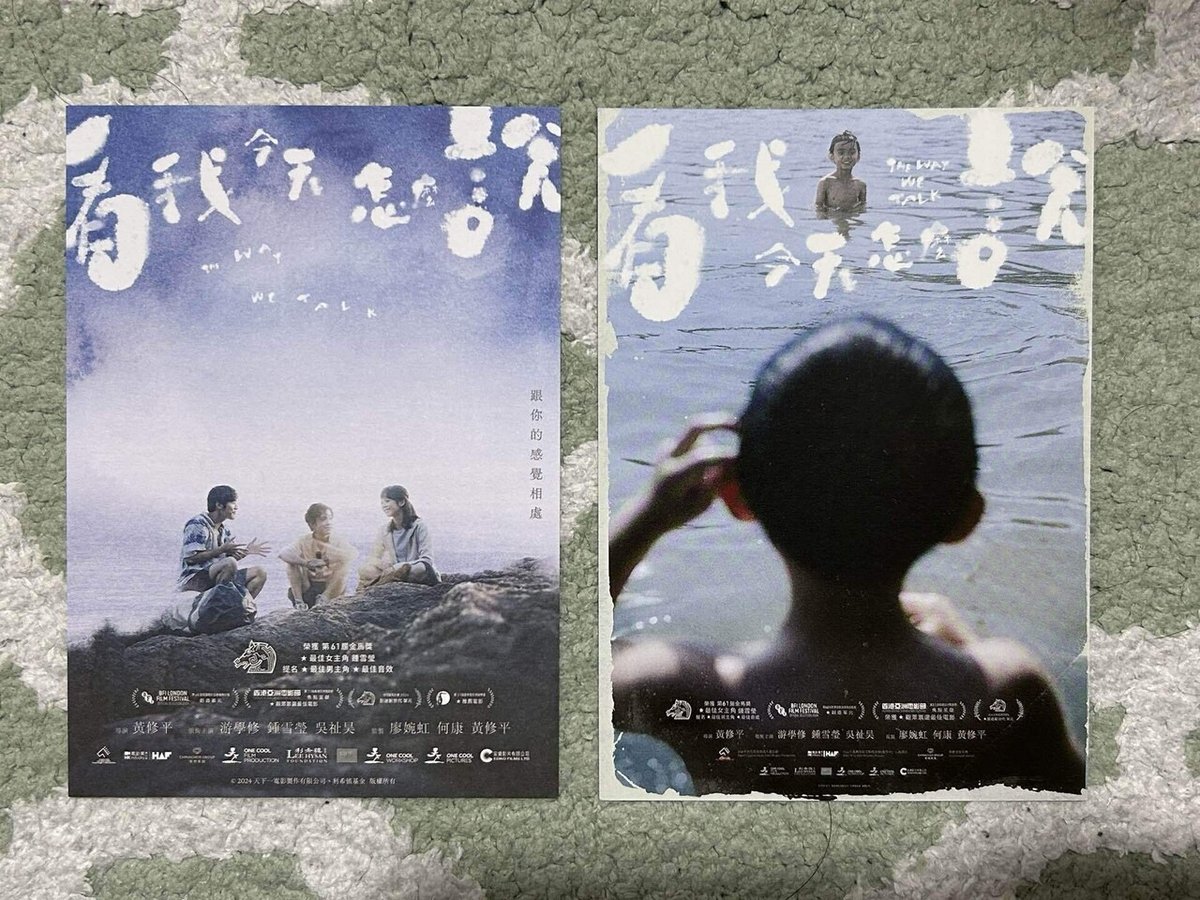

今回貰ったのは左側のポストカード。宣伝担当者によると3種類作ったらしい。コンプリートできるかな私。

朗豪坊 GALA Cinema にて鑑賞。