ChatGPTで研修テキストを作ってみた

皆さんこんにちは。国井です。

IT人材が足りないと言われてから数年が経ち、新規採用もなかなか難しくなっていることもあり、研修の重要性が以前よりも高まっているように思います。研修が開催される機会は色々なところで多くなっていると思いますが、社内研修でも、それ以外の研修でも、研修を提供するうえで大変なのは研修テキストの作成。クラウドの時代には内容の変化も激しく、気合と根性だけではどうにもならない時代になっています。

そこでChatGPTを使ってテキストを作らせてみたらどうだろうか?という実験をしてみたので共有します。

1. 作るテキストの内容

マイクロソフト認定トレーナーでかつMicrosoft 365のトレーニングを多数手がける私なので、トレーニングとしてとても需要のある条件付きアクセスの解説をするテキストを作ることにしました。

2. テキストのフォーマット

有償の研修を提供する身としてはやっぱりちゃんとしたものを作りたい。ということでA4縦で上半分にパワポのスライド/下半分に説明という、最もトラディショナルで、コストがかかってそうなものを作ることにしました。

フォーマットが決まったらやることは2つ。

パワポをどう作るか?

説明文をどう作るか?

パワポはSlidesGPTから、説明文はChatGPTから作らせようと思っているのですが、SlidesGPTを利用するためには文章を放り込まないといけないので先に説明文、後からパワポという順番にしてみました。

3. 説明文を作る

ChatGPTは何もないところから説明文を書かせるとウソにまみれた文章を書くと有名なので、元ネタをきちんと示して、そこから要約するスタイルで作っていくことにします。このテキストでは

・条件付きアクセスとはなにか?

・なんのために条件付きアクセスを利用するのか?(利用するメリット)

・条件付きアクセスの利用方法

この3つで構成される文章を書かせることにしました。

順番に見ていきます。

3-1 言葉の定義をさせる

元ネタにはMicrosoft Learnのドキュメントを使うことにしました。

Azure Active Directory の条件付きアクセスとは - Microsoft Entra | Microsoft Learn

ここの文章を全部コピーして、こんな感じで投げてみました。

なんとなく綺麗に見えるけど、最初の段落の文章に少し手を入れただけのような気がする..

まあよろしい、この文章を採用しよう。ただ「である調」ではなく「ですます調」にしたいので、これを変換させました。

さあ、ここから文章の校正をしていきましょう。

まずMicrosoft Defender for Cloud Appsっていう耳慣れない言葉が出てきたから解説させましょう。

よく考えたら条件付きアクセスの話をしているのに、唐突にMicrosoft Defender for Cloud Appsの話をするのね。この際、この説明は全部割愛させちゃいましょう。ここまでの形はこんな感じかな。

次に「一般的なシグナル」ってなんでしょ?解説してくだされ。

一般的なシグナル = 条件付きアクセスで使われる情報ってことね。だったら最初からそう言ってくれればよいのに。これを踏まえて言葉を置き換えてみましょう。

じゃあ次は「IDドリブンコントロールプレーン」

こんなキーワード出てきてわかる人なんかいないので、これも解説させてみました。こっちの答えはなんとなく長くなりそうな気がしたから短くしてくれと言っときました。

さっきの説明にIDドリブンコントロールプレーンの説明を合体させてみました。

最後に仕上げとして私が書いた文章っぽくしてみましょう。

できた!

「ポリシーに基づいて決定されます」の表現があまり好きじゃないなと思っていたら「ポリシーに基づいてアクセスの許可を判断します」って書き換えてて良いかも!自分の書く文章のクセをうまく捉えてるなと思いました。

3-2 利用するメリットを語らせる

同じことを繰り返しても面白くないので、今度はChatPDFというサービスを利用してPDFを読み込ませることにしました。ChatPDFはPDFファイルを読み込ませて、読んだ内容に対して質問ができるサービスです。読み込ませるPDFにはMicrosoft Learnの左下にあるダウンロードボタンでダウンロードしたファイルを使います。

ただし無料の範囲で利用するためにはファイルサイズが10MB以内、ページ数が120ページ以内という制約があるので、Adobe Acrobatを使って121ページ以降を削除し(そこは有料のサービス使うんかい!)、読み込ませました。

ロードが完了したらメリットを質問してみましょう。

なんかあまり面白くない解答が返ってきた。特に「4. ユーザーエクスペリエンス」のところは面白くないので不採用にしました。

(全体の文章の校正については省略してしまいました。ごめんなさい。)

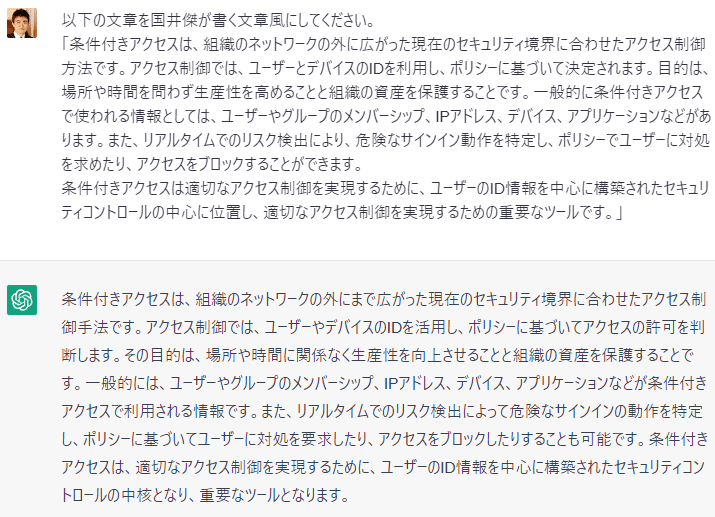

3-3 利用方法を解説させる

最後に利用方法を説明してもらいましょう。これもまた他のサービスを利用しようと思ったのですが、ChatPDFに聞いたら思ったより良い答えが返ってきたから、この人を採用することにしました。

まさかの手順書の形式で返ってきた!

そしたら具体的なユースケースを書いて手順書を書かせてみました。

これは良い!

もちろん手順には一部誤りがあったので修正はしたけど、すべてをスクラッチで作ることから比べたら雲泥の差かも!

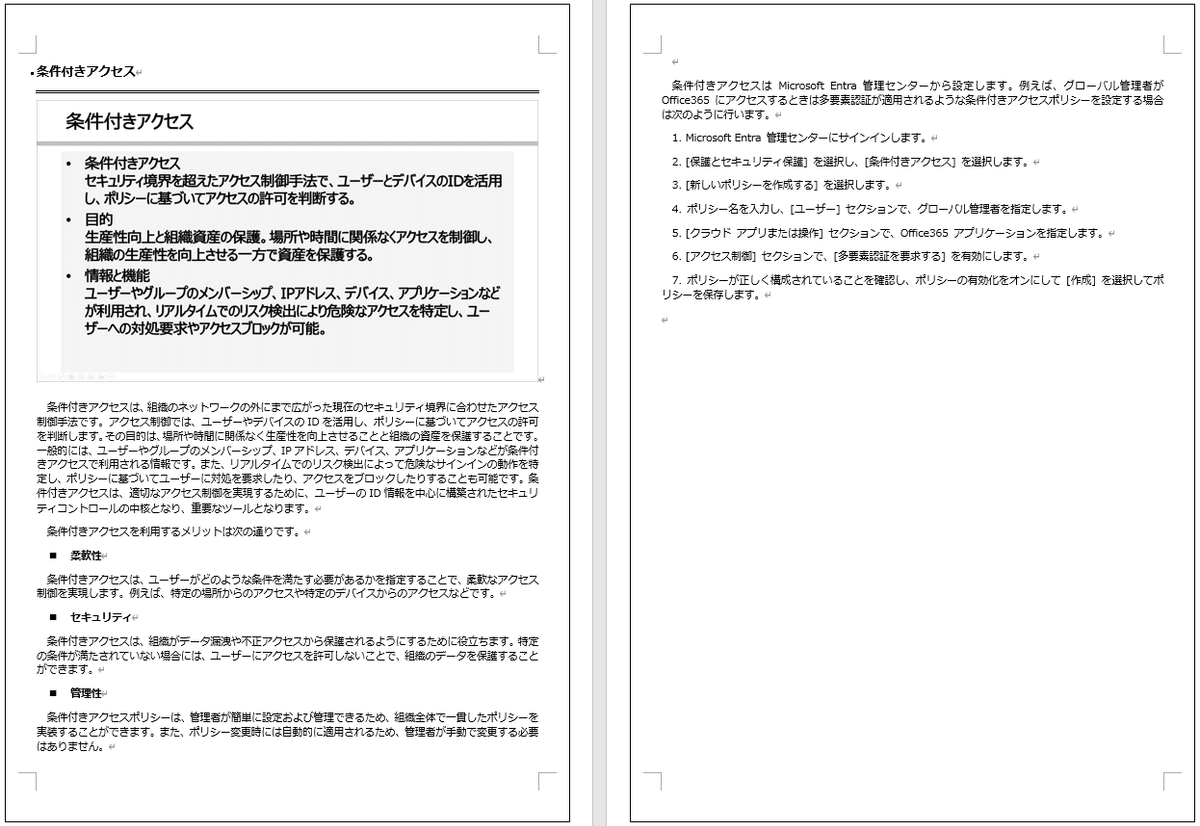

ここまでのところでこんな感じのテキストができました。

どうでも良いけどChatPDFは息継ぎが必要みたいで、一度にすべての回答を返してくれないのが印象的でした。

4. パワポを作る

ここまでのところで説明文は十分にあるので、このテキストをSlidesGPTに放り込んでスライドを作らせましょう。

それでもって出来上がりはこちら。

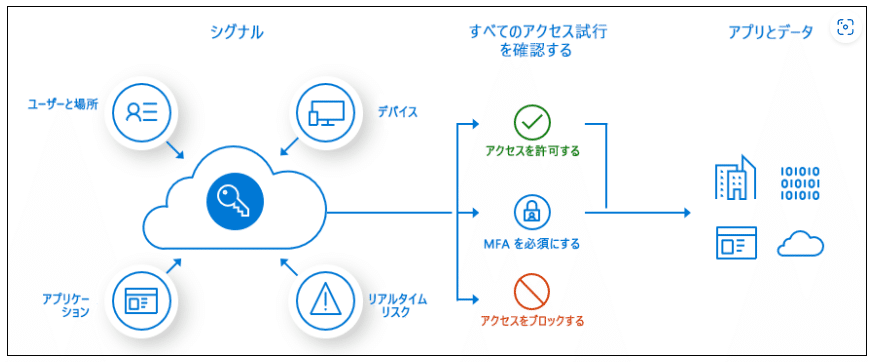

いやあ、そうじゃないんだ。スライド1枚にまとめてほしかったんだけど、10枚も分割して作られてきた.. もっと言えばアーキテクチャ図的な感じのものを作って欲しかったんだよね。こんな感じの。

Stable Diffusionなどにもアーキテクチャ的なものを作画させてみたのですが、入れるものが悪いみたいで、こちらは残念ながら断念。

ということで要点をまとめた単なる箇条書きスライドを作ることにしました。ここまでで書いた内容を3つのポイントにまとめていただきましょう。

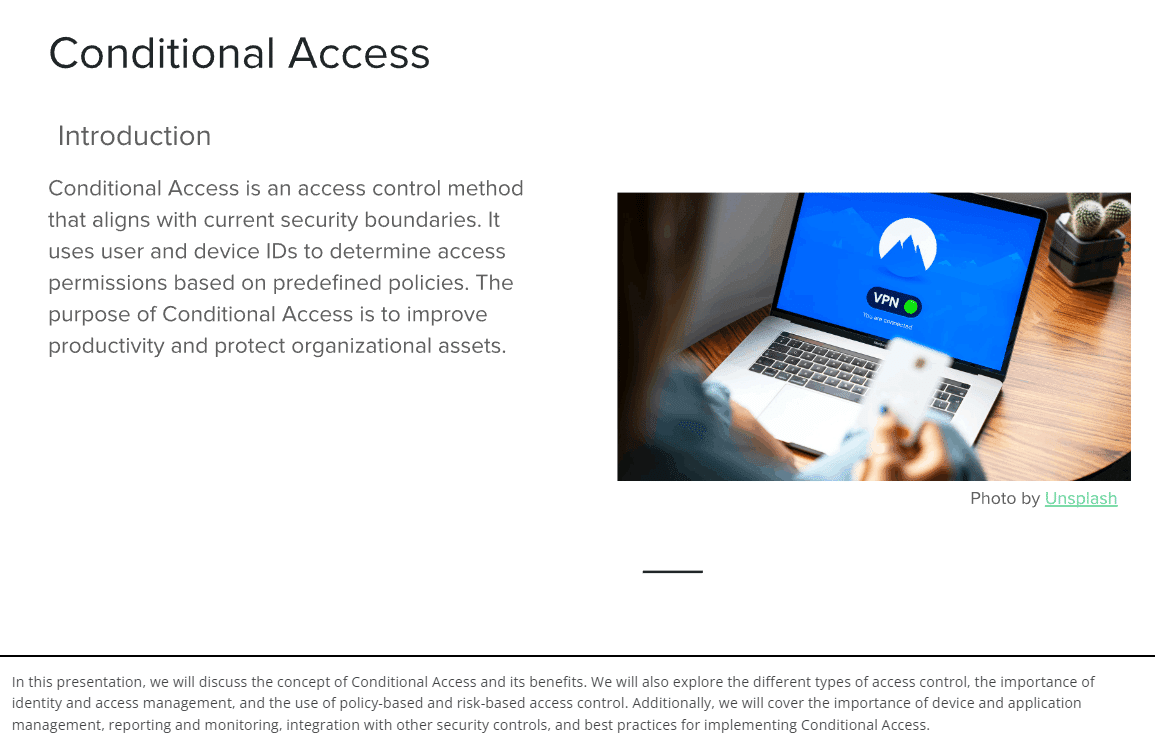

5. 完成

できあがりはこんな感じです。

欲しい人いるかわからないけど、PDFでダウンロードできるようにしておいたので、よろしければどうぞ。

今回OpenAIのサービスを使ってみて思ったことは、ある程度の情報を与えてあげればそれなりのものを作ってくれるってことです(パワポは全然だけど)。そして最大の発見は手順書をしっかり作ってきたことです(しかもマイクロソフト日本語スタイルガイド準拠の手順書!)。

一方で内容の精査だったり、わかりにくい表現をしつこく質問してわかりやすくさせたり、ってところはまだまだ必要なので編集力・校正力みたいなものがテキスト作成者に求められる要件なのかなと思いました。

まだまだな印象は強いけど、新しいテクノロジーに今から触れておけば「まだまだ」な段階じゃなくなったときに大きな戦力になってくれると思うので、自分のテキスト作成にも一部活用していこうかなと思います。