赤羽末吉が見た内蒙古

noteをやっててよかったなと思うのは、他の人から教えてもらって自分が知らない世界が開けること。

先日のmakilinさんの映画に続いて、今度は内田Sさんの記事である写真展を知り、ギリギリすべり込み。

半蔵門のJCII Photo Salonでの『写された外地』という写真展。

このサロンがある日本カメラ博物館、初めて知った。すぐ近くの半蔵門ギャラリーには行ったことがあるのに、こちらは全然気づいていなかった。

20代の頃、イギリス大使館裏の会社にアルバイトに行くのに前を通ったこともあったはずなのだが。

で、撮影者の名取洋之助や桑原甲子雄などの下に、赤羽末吉の名前と撮影場所「内蒙古」とあるのを見ておぉっ!と思った。

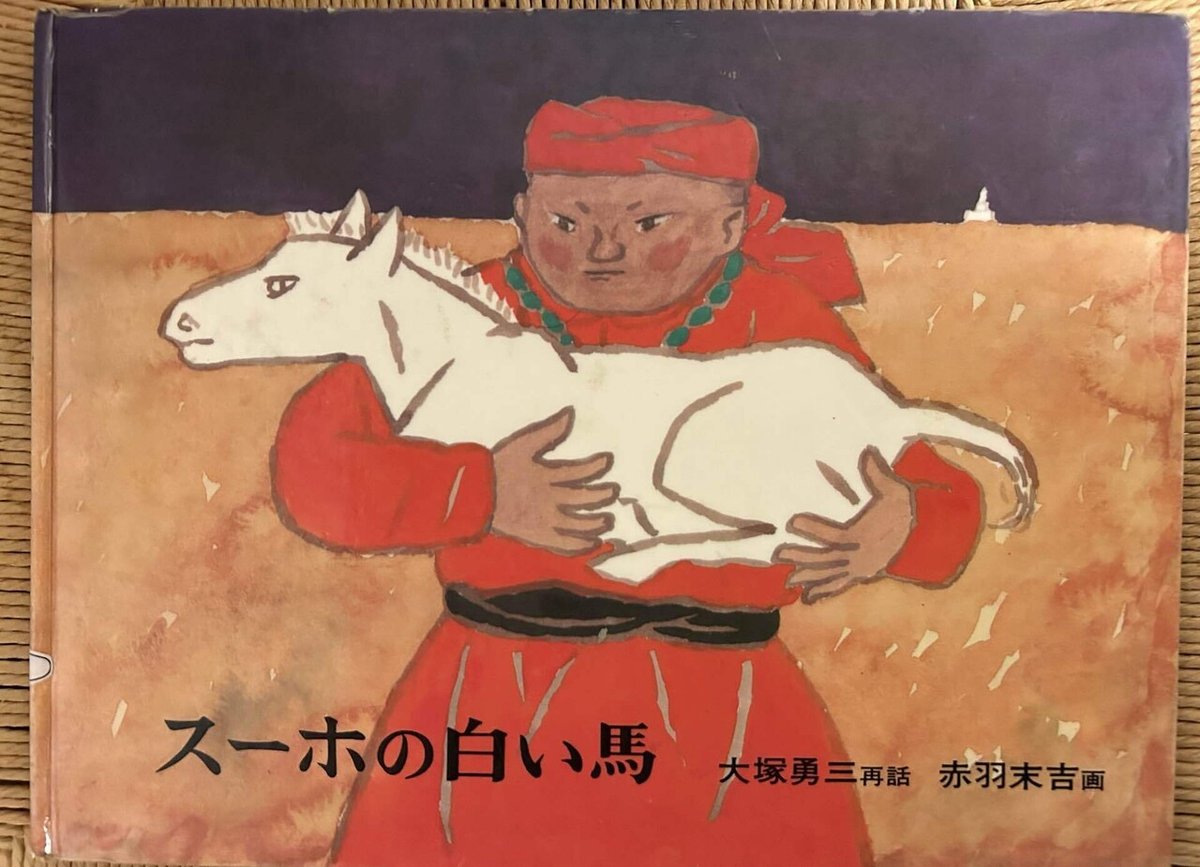

赤羽末吉といえば、

大塚勇三 再話 赤羽末吉 画

1967 福音館書店

写真展については内田Sさんの記事に詳しく書かれているので、そちらをどうぞ。この方の、うんちく語らず熱くないけど深い映画評や展覧会レビュー、いつも参考にさせてもらっています。

展覧会の写真のほとんどは1930年代から40年代にかけて、日中戦争後に国威発揚として日本から派遣されたメンバーが撮ったもの。

1932年から満州に渡って運送会社や電信電話会社に勤務していた赤羽は、内蒙古の成吉思汗廟壁画作製取材のために1943年内蒙古に派遣され、写真を撮っていた。

という事実は展覧会場でも販売していたこの本で知った。

コロナ・ブックス編集部

2020 平凡社

アジアの色々な民話や鳥獣戯画風、ナンセンス絵本などたくさん手掛けているけれど、私にとっては赤羽末吉は「スーホの人」。

そしてスーホといえばモンゴル。

赤羽は内蒙古で見た景色や人々に心を動かされたという。

スーホのモデルとなった子どもの一人らしい。

『赤羽末吉 絵本への一本道』より

黒い服の子の方がスーホっぽいかな。

『赤羽末吉 絵本への一本道』より

外地で13年暮らし、戦後苦労して引き揚げようやく日本の地を踏んでも、次々に子どもを失くす不幸もあった。

中国に対して自分は罪人であるという思いを持ち続けつつも、日本の子どもたちに内蒙古の雄大なスケールを紹介したいとの思いでスーホを描いたという。

スーホはストーリー自体がぐっとくるが、その舞台にも引き込まれる。

今回赤羽自身が撮影した大草原やゲルやそこで暮らす人々を目の当たりにして、改めて「ここがあの世界だったのか〜」と確認できてよかった。

モンゴルの草原、いつか行ってみたい。

タイトル写真は『王さまと九人のきょうだい』

君島久子・文 1969 岩波書店より