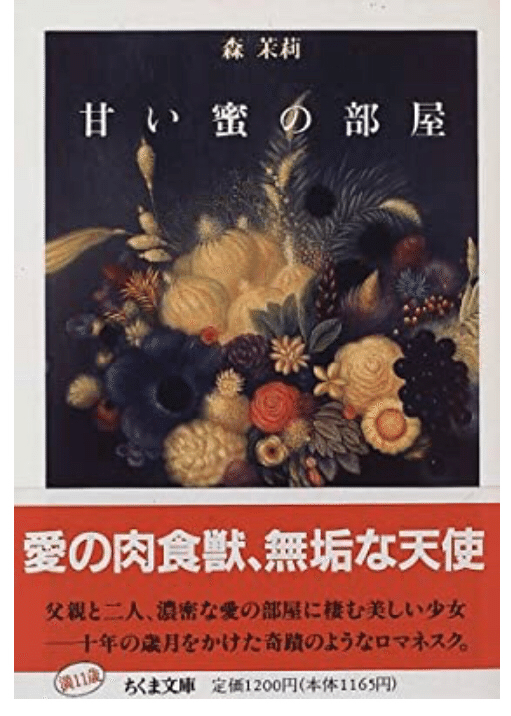

森茉莉「甘い蜜の部屋」

森茉莉は言葉の名パティシエ。今回久しぶりに再読してつくづくと感嘆しました。

この小説は、父・森鴎外との蜜月の日々を、彼女が持てる限りの言葉の技巧を凝らしてつくりあげた、文庫版にして500頁以上に及ぶ、巨大なデコレーション・ケーキといえるでしょう、

主人公のモイラは父に溺愛されて育ち、魔性を秘めた女性に成長していきます。彼女は自分が美しく、愛される存在であることを本能的に覚っていますが、その愛情はもっぱら父親の林作にのみ向けられています。林作の方も自分がモイラに惹かれていることを自覚しながら、その状態を楽しんでいる境地に達しています。

この2人の間のみにある「甘い蜜の部屋」には誰も立ち入ることができません。モイラに惹かれた他の男性は、その唇を奪おうとも、結婚しようとも(!)、ついにその他大勢でしかなく、結局はモイラは父親のもとに戻っていくのです。

こうした閉じられた愛情の世界を、森茉莉は手を変え品を変え、己の美意識に忠実に描いていきます。現実と切り結ぼうとか問題提起をしようとする意志はまるで感じられません。ただ自分の夢想をパティシエがケーキをデコレーションするように、小説の器に飾りつけているだけなのです。そのデコレーションぶりは尋常ではなく、言葉の選択はもちろん、読点の打ち方にも彼女の美意識が徹底されています。

こうした作品を前にすると、あるいは鼻持ちならないと敬遠し、またあるいは胸やけしてしまっても不思議ではありませんが、私にはこのうえない読書の愉悦をもたらしてくれる小説でした。

最後に、彼女と似た資質をもった、三島由紀夫による讃辞を引用します。

「森茉莉さん。戦後の文学における最も例外的な恩寵と秘蹟。

最も男性的古典的な構文の骨格のうちに、最も女性的な感覚の奔逸をちりばめた、絢爛たるエルマフロディット。ものごとの細部を記憶し、物象の核心に迫る目を持ちながら、同じ目が現実を否定して、夢みることをやめない絶妙の資質の持主。幼女にして獣。ユーモアを含んだすばらしいデッサン力と詩の結合。富める賤民に対する終始渝(かは)らぬ侮蔑。王妃さまにして乞食。

言葉に対して最も厳格な閨秀作家。しかもその言葉を色彩や音楽のやうに用ひる画家にして作曲家。狂気に見せかけた戦後最高の正気。カナリヤと鸚鵡とアルマジロと針鼠の混血児。

とにかく何ともいひやうのないもの。その前ではシャッポを脱ぐほかはないもの。」