【電気】日本の電気事情について

皆さんこんにちは。振動くんの独り言の投稿です。

本日は日本の電気事情について記載したいと思います。

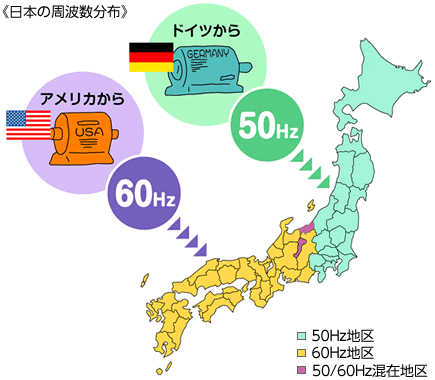

日本には2つの電源周波数がある

皆さんは既にご存知だと思いますが、日本には2つの電源周波数が存在しています。富士川より西側が60Hz、東側が50Hzになっています。

2つに分断された理由は、明治時代に導入された発電機の仕様に依存する

日本の電源周波数が大きく2つに分かれているのは、明治時代に発電所を建設する際に導入された発電機の電源仕様によるものです。西側の電力会社はアメリカ製の発電機を使用したため60Hzとなり、東側の電力会社はドイツ製の発電機を使用したため50Hzとなっています。

途中で一つにすればよかったにも関わらず出来なかったのは、政治的な問題と設備コストの問題(?)だったようです。

日本の津々浦々まで電気を供給する送電線の仕組み

電気は、燃料(重油等の化石燃料や原子力)で蒸気を沸かし、その蒸気の圧力で発電機に連結されたタービンを回転させ、電気を作っています。

多くの発電所は海沿いに建設されていますが、その理由は、発電に使った蒸気を冷やし、水に戻す(腹水)ための大量の水を得るためです。

一方、人々が住んでいる街や工場の多くは、発電所から離れた場所に位置しているため、電気を送り届けるには「送電線」が必要になります。

電気は蓄えておくことが出来ない!

皆さんが毎日使っている電気は蓄えておくことが出来ません。そのため、必要な電気はその時その時に作る必要があります。

電気自動車やスマートフォン等が使えるのは、バッテリーという蓄電池(化学反応による電気)によるものです。家庭用のソーラ発電は、自分の家で使ったり、余った分は一部電力会社に売電されたり、夜間電力用に設置された蓄電池の充電に充てられますが、それは僅かな電気です。工場等を動かせる電気容量ではありません。

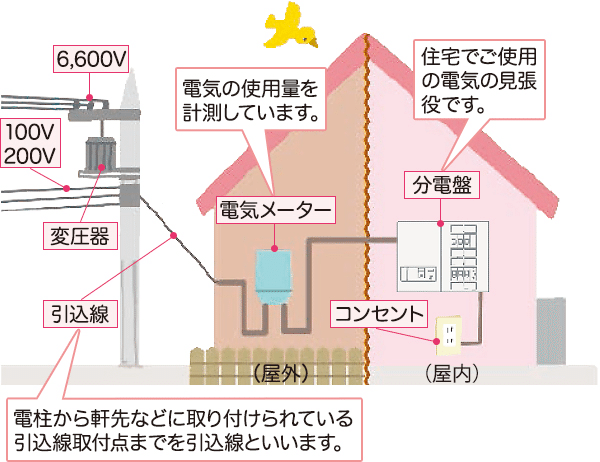

必要な電気を発電所から自宅まで届ける設備が送電線と配電線設備(略して送配電設備)です。(以下の画像は、電気保安協会より)

電気は送る途中で電力損失を最小にするため電圧を高くして送っている

電気を発電所から各家庭へ送る場合、家庭で使われている電圧で送ると電流が大きくなり、途中で発熱等の影響で莫大な損失が発生します。また、大きな電流を流すには、電線も太い電線が必要になり、設備の費用も莫大なものになります。これを防ぐため、あえて電圧を高くして送っています。

日本の送電線で最大なものが50万V送電線

皆さんがよく山岳地帯で見かけられる大きな鉄塔は50万Vの送電線鉄塔です。以下の図が大きさの目安です。

送電電圧に応じた鉄塔の高さが決められています。

50万Vの送電線鉄塔には、よく赤と白のペンキが塗られていたり、または航空障害灯が付いていますが、これは航空法の規則によるものです。

日本の電気は全体が繋がっている

日本の電源(系統)は沖縄、九州、本州及び北海道並びに主要の離島を含め殆どが繋がっています。

九州と本州は関門海峡の上に大きな50万V送電線を見る事ができます。

本州と北海道の間は海底ケーブルで繋がれていますが交流送電ではなく直流に変換されて送電(直流送電)されています。

各電力会社で発電した電力量が、電力会社管内(例えば東京電力管内)の消費電力より少ない場合は、他の電力会社から不足分を融通してもらう「融通供給」が行われていましたが、最近は後述します電力供給の一元管理がされています。

50万Vの送電線から順次低圧の送電線を経由して各家庭に電気が供給されている

各家庭の手前で200Vに変換されている

各家庭に入る前に、電柱上のトランスで200Vに変換されています。

なお、各家庭の屋外の電気メータまでの(引込線)費用は、法律により各電力会社(送配電事業者)の負担と定めれらています。

日本の家庭の殆どが100Vですが、中には200Vで動く機器もあります。家庭内の電気配線を屋内配線といいますが、200Vでも安全に使えるようになっています。(単相三線式)

電圧が100Vというのは、実効値の値です。ピークの電圧は141Vになります。

現在は全ての電気はJEPXという場所で一元管理されている

日本は2016年4月1日に電気の自由化が行われました。その時に各電力会社の発電、送電、販売部門は別々に分離され、発電された電気の量はJEPX(日本卸電力取引所)で管理されるようになりました。詳細は以下のURLを参照して下さい。

上記のURLを見て頂きますと、販売できる会社の一覧も「取引会員情報」のページに掲載されています。皆さんの家庭も何処かの販売会社を通して販売されていることになります。一元できる仕組みを作っているのがスマートメーターという電気料金メーターです。最短15分に1回の割合で使用された電気量がJEPXに届く仕組みになっています。

下の画像が、アナログ式電力計とスマートメーターです。皆さんも一度見られた事があると思います。

世界の一般家庭の電源電圧と周波数

日本では、100Vが主ですが、世界では異なった電源電圧が使用されています。詳細は以下のURLを参照して下さい。

海外に渡航された方はご存知と思いますが、渡航先の電源に合わせた電化製品を使用する事になりますので、日本からの電化製品を持参する場合には専用の変圧器(トランス)等が必要になります。

過去の話しですが、日本から持参したアダプタを現地のアウトレット(コンセント)に入れたとたんに機器から黒い煙が出てきて機器を破損した事があります。(中の電解コンデンサ等が耐圧に耐えられず破裂したためでした。)

最近の電化製品は世界中どこでも使える?

最近の電化製品、特に電気カミソリ、ドライヤー、スマホ充電器、パソコン等のモバイル機器や電化製品は100V~240Vで使用できるようになっています。

下の画像は、パソコン用のアダプタです。INPUTに100V-240V/周波数も50~60Hzと表示されていますので、ほぼ全世界で使用可能です。(但し、入力側のプラグ形状はその地域の形状に合わせる必要があります)

スマートフォンの充電器のプラグにも100-240Vの記載があります。

50万V送電線には光ファイバー(OPGW)が組み込まれている

送電線にはOPGW(optical ground wire)という光ファイバーが取り付けられていて、データ通信に利用されています。OPGWのGWは地絡線という意味です。この地絡線はもともと送電線の電気を雷から守る役目をしています。送電線に落雷する前に地絡線へ雷を落として対地へ流す役目をしています。

その地絡線の中に通信用の光ファイバーが組み込まれており、莫大な情報量(コンピュータの情報、音声の情報、クレジット会社の情報等)の通信を行っています。因みに光ファイバーは、光で通信していますので雷の影響は受けません(通常の通信線は、銅線等で出来ています)。

私たちが電話(スマートフォン等)で遠くの人と話しをするとき、WiFi無線で近くの基地局まで音声情報を飛ばし、近くの基地局から相手先の基地局までは、このOPGWを介して、データが転送されて行きます。そして、相手先の基地局から相手の電話(スマートフォン)へWiFi無線で音声情報が転送される仕組みになっていますので重要な設備の一つです。

本日の投稿は以上です。

長い間閲覧頂きましてありがとうございます。

次回の投稿をお楽しみに!

みなさんからの感想、ご意見をお聞かせ下さい。