推しの、為人。✿第36回|実咲

「光る君へ」第37話では、敦成親王を出産後の彰子が、『源氏物語』の冊子を作ることを提案し、「それを一条天皇へ土産にしたい」と自ら冊子を綴じたりするシーンが描かれていました。

用紙を彰子が選び、それに行成が書き写した『源氏物語』がたとえ断簡でも実在して現代まで受け継がれていたとすれば、国宝間違いなし!

このドラマ、「それ大事に保管しておいてーーーー!!」というお宝が次から次へ出てきますね!!

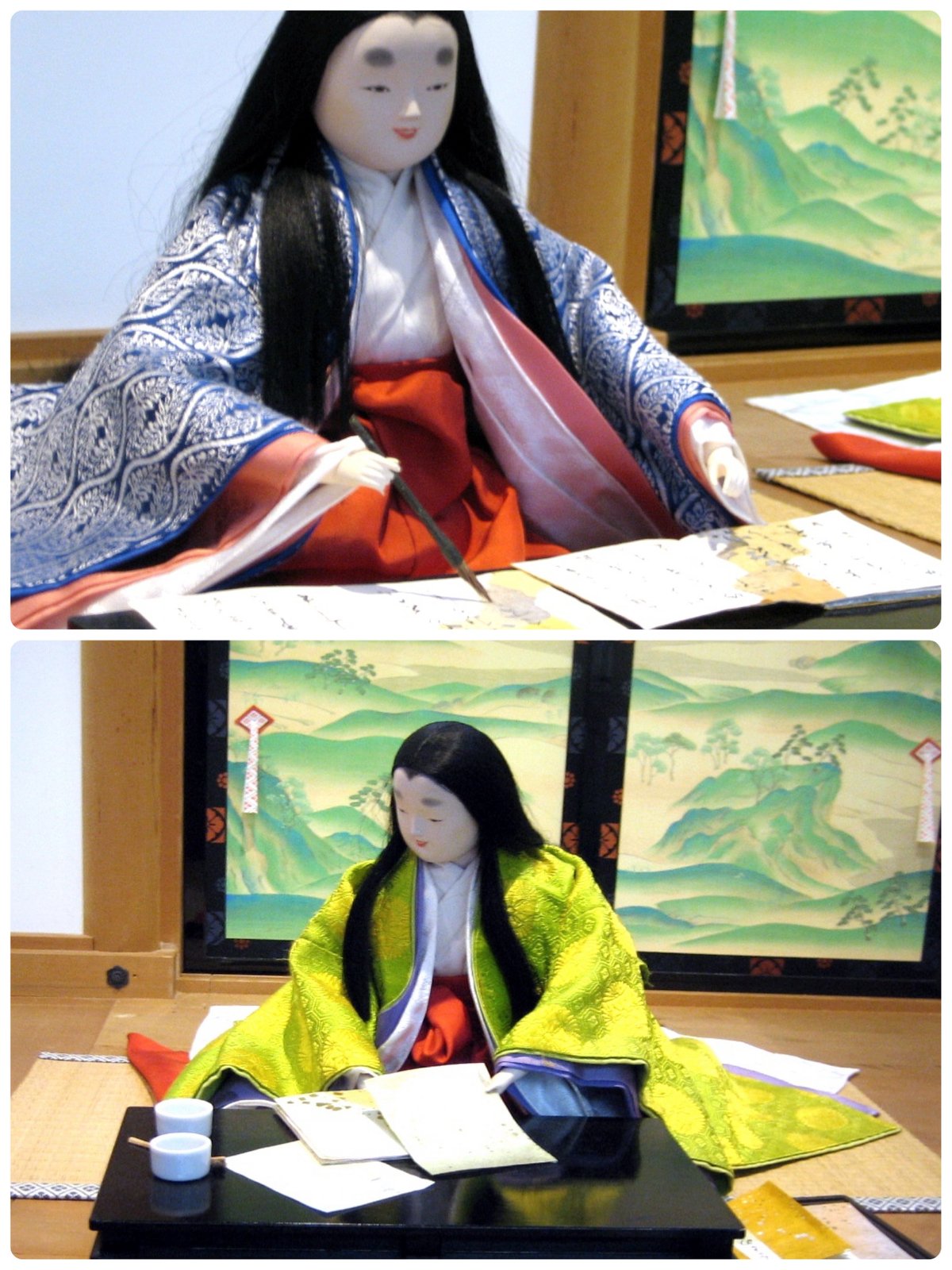

冊子を作る作業は、かつて風俗博物館でもテーマにした展示が行われていました。

~・~・~

今回の放送では前回からあまり時が進まなかったので、行成の人となり(漢字で書くと「為人」)を知るためのエピソードを『大鏡』の中から紹介したいと思います。

前回の放送で生まれた敦成親王がもう少し大きくなったころのこと。

敦成親王が人々に「いろんなおもちゃを持ってきてほしい」と言いました。

親王様に頼まれると、それはもう一同大張り切り。

金銀で細工したり、さまざまな意匠を凝らしたおもちゃをそれぞれが持ってきます。

しかし、行成だけは違いました。

行成が持ってきたのは、独楽と紐。見慣れない簡素なおもちゃに敦成親王は興味津々。

「変な形だけれど、これは何?」

行成は独楽の説明をして、「回してみてください。面白いですよ」と言いました。

敦成親王は、さっそく紫宸殿(遊ぶ場所がすごい)で独楽を回してみました。

独楽は広い御殿の中を、くるくると自由自在に回ります。

敦成親王はこの独楽を大層気に入り、いつもこれで遊んでばかりになってしまいました。

そうなれば、ほかの豪華なおもちゃはすっかりお蔵入り。

はたまた、一条天皇に扇を皆で献上することになった時のこと、ほかの殿上人たちはこぞって豪華なものを用意しました。

扇の骨に蒔絵を施したり、金や銀を貼ったり、骨にこだわりの素材を使ったり。

はたまた美しい和紙を使ったり、人があまり知らないような和歌や漢詩、歌枕の景色などを描いたりした扇を献上しました。

ところが、一人だけ趣が違ったのが行成。

扇の骨は漆塗りなだけで、黄色い唐紙にうっすら感じよく下絵が描いてあるだけの扇。

そこに、楽府の文面をご自慢の流麗な筆跡で、表には楷書、裏には草書でさらさらと書いているものを献上します。

一条天皇は行成の扇の裏表を何度も見返して、箱に大事にしまって宝物のような扱い。

そのほかの殿上人が献上した扇は、ただ面白いなと眺めただけだったのです。

行成というのは、どうにも「そういう人」らしいということはさまざまな書物から浮かび上がってきます。

『大鏡』はもちろんすべてが実際にあったことではありませんが、扇の話は『古今著聞集』や『十訓抄』にも掲載されています。

敦成親王や一条天皇の好みを察して、ぴったりの物を用意している行成。

そんな細やかな心遣いを持ち合わせ、仕事もとんでもない量をこなしている行成。

さて、彼はこのあたりから、また一つ大きな歴史の大事な場面に立ちそれを左右することになるのです。

行成の実像について、時代考証の倉本一宏先生が紹介されておりましたので、あわせてご覧ください!

ますます不穏な空気をかもしだしてきた伊周周辺。

そして、敦成親王の誕生によって外戚の地位がはっきり見えて来た道長。

何も起こらないはずはなく……さて、ここから権力争いはどうのような局面を迎えるのでしょうか。

(文中の写真はすべて筆者撮影)

書いた人:実咲

某大学文学部史学科で日本史を専攻したアラサー社会人。

平安時代が人生最長の推しジャンル。

推しが千年前に亡くなっており誕生日も不明なため、命日を記念日とするしかないタイプのオタク。