6|新茶を交わす煎茶会と、絵入りで残す煎茶図録

如翺から寿さんへ

◇ 新茶はお好きでしょうか?

今年も「新茶」の時期になりました。

新茶を摘むのは、立春から数えて88日目、いわゆる「八十八夜」を基準にします。年によってズレはありますが、だいたい5月2日ごろ、今年は5月1日だったそうです。新茶が、私たちの手に届くのは毎年GWが明けた頃で、年によって異なる味覚を楽しんでいます。

新茶の魅力は何ですか、というご質問をよくいただきます。私は、みずみずしく爽やかで、かつ、茶の「葉」そのものの青々しさが素直に感じられるところだ、と答えます。生き生きとした新鮮さが何より魅力的だと思うのです。

寿さんが訪問されたという藤田美術館のあみじま茶屋と、その近くの「青湾」の碑。

まさにその辺りは岡田米山人や十時梅厓が交遊した文房の対岸にあたるわけですが、2019年G20大阪サミットの折に、首脳の配偶者の方々に向けた「パートナーズプログラム」で、当方が煎茶会をさせていただいたのも、「青湾」の碑からほど近い、大川べりの場所でした。

サミット開催の時期は、新茶がおいしく味わえる時期でした。皆様に新茶を召し上がっていただいたわけですが、皆様のご反応も面白いものでした。新茶独特の、みずみずしく、生き生きとした、青々しいあの味を、本当においしく楽しんでいただいている方と、一口飲んですぐに辞められた方と、真っ二つに分かれたのです。

すぐに辞められた方々にとっては、この新茶の味が「青臭く、生っぽく」、飲みづらかったようです。日本茶のような発酵度の低い茶は、アジア圏外の方々にとって、とくにヨーロッパで紅茶のような発酵度の高い茶に慣れられている方にとっては、はっきりと好き嫌いが分かれたのです。

しかしその場は茶の試飲会ではなく、あくまでも煎茶会ですから、美術作品を囲んで皆様と芸術や文化を語り合うサロンを楽しみました。新茶を美味しく飲まれた方も、好みの味ではなかった方も、語りには熱が入り、盛り上がり、ある方からは「即興で詩が出来ました!」というご発言が出て来るほどでした。米山人宛の梅厓の詩ではないですが、サロン(実際に会っていても会っていなくても、人と人との繋がり)から詩が生まれてくるような雰囲気は、煎茶会の空気感だったなと振り返り、思い出されます。

◇ 絵入りで残す煎茶会と名プロデューサー

1862(文久2)年、青湾のこの地で、田能村直入が中心となり未曽有の規模で大煎茶会が開催されました。寿さんが「一大フェス」と表現された「青湾茶会」です。

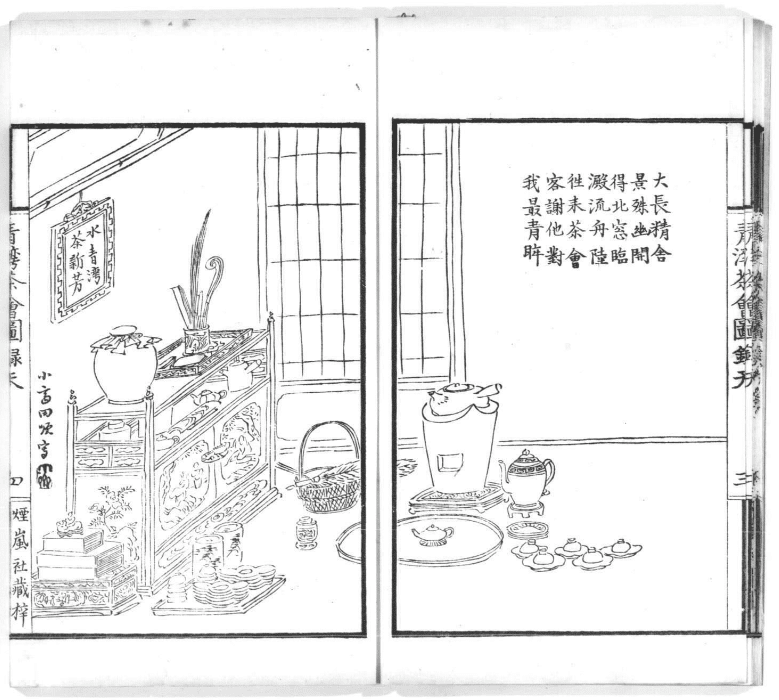

この煎茶会は、1200人を超える人たちが参加したのも歴史的に重要な事実ですが、もう一つ、会の記録として、絵入りの図録が作られたことも忘れてはなりません。どのような部屋に、どのような道具(美術品・工芸品)が、どのようにしつらえられ(並べられ)たか、一目でわかる記録です。

(人間文化研究機構国文学研究資料館)

クリエイティブ・コモンズ表示4.0ライセンスCC BY-SA

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja)

これは本当に画期的でした。

茶の湯では「会記」という、茶会で使われた道具を中心に書き残した、文字だけの記録があります。また、煎茶を介した人と人との集いでは、そこで書かれた詩や絵が結果的に記録になったりもしていました。

しかし、「青湾茶会図録」では、使われた道具(美術品)がどのような姿形だったのか、そして、どのような位置関係で置き合わされたか、絵によって具体的にかつ視覚的に分かるようになったのです。

大規模なイベントを企画し、これほど画期的な図録作成まで含めて、未曽有の煎茶会を成功させた田能村直入のプロデュース力にはただただ驚かされるばかりです。

ところで「田能村直入」という人、お聞き覚えの無い方のほうが大勢おられるのではないでしょうか。この人は絵を描くことを生業とする人、つまり、画家です。作品も数多くあり、優れた作品ももちろんたくさんあるわけですが、現在、知名度が高いとは言えません。

かつての京都府画学校(現在の京都市立芸術大学)の設立に関して尽力し、初代の摂理(校長)に就任した人物でもありますから、当時は文化人としてかなりの大物であり、知られる存在だったのでしょう。それなのに現在は埋もれています。

理由は様々にあるでしょうが、この人、プロデュース力や政治力がありすぎたのではないでしょうか。

つまり、優れた作品もたくさんあるけれども、画家以外の側面に能力がありすぎて、純粋で美しく、世間の価値を絶して孤高であるべきだとイメージされる芸術の世界からは、資金集めに長けた、したたかな俗人、と受け入れられてしまったのではないかと推測しています。

資金が必要な時には、同じ絵を大量に描き、それを資金に変える姿は、現在のクラウドファンディングさながらです。現在ならば、クラウドファンディングを上手に成功させることの出来るアーティストは、逆にそのプロデュース力も含めて高い評価をうけるかもしれません。田能村直入に関しては、歴史の中で、評価のされ方そのものがどうだったのか、大いに再検証の余地があるようです。

田能村直入その人や、彼らが、後世へ繋いだ「絵入りで残す煎茶会」の意義など、まだまだ次回以降も、語らねばならないようです。

如翺 拝

寿 様

《筆者プロフィール》

如翺(ジョコウ) 先生

中の人:一茶庵嫡承 佃 梓央(つくだ・しおう)。

父である一茶庵宗家、佃一輝に師事。号、如翺。

江戸後期以来、文人趣味の煎茶の世界を伝える一茶庵の若き嫡承。

文人茶の伝統を継承しつつ、意欲的に新たなアートとしての文会を創造中。

関西大学非常勤講師、朝日カルチャーセンター講師。

寿(ジュ)

中の人:佐藤 八寿子 (さとう・やすこ)。

万里の道をめざせども、足遅く腰痛く妄想多く迷走中。

寿は『荘子』「寿則多辱 いのちひさしければすなわちはじおおし」の寿。

単著『ミッションスクール』中公新書、共著『ひとびとの精神史1』岩波書店、共訳書『ナショナリズムとセクシュアリティ』ちくま学芸文庫、等。

《イラストレーター》

久保沙絵子(くぼ・さえこ)

大阪在住の画家・イラストレーター。

主に風景の線画を制作している。 制作においてモットーにしていることは、下描きしない事とフリーハンドで描く事。 日々の肩凝り改善のために、ぶら下がり健康器の購入を長年検討している。

【Instagram】 @saeco2525

【X】@ k_saeko__