吉野家理論で自己評価

吉野家理論とは

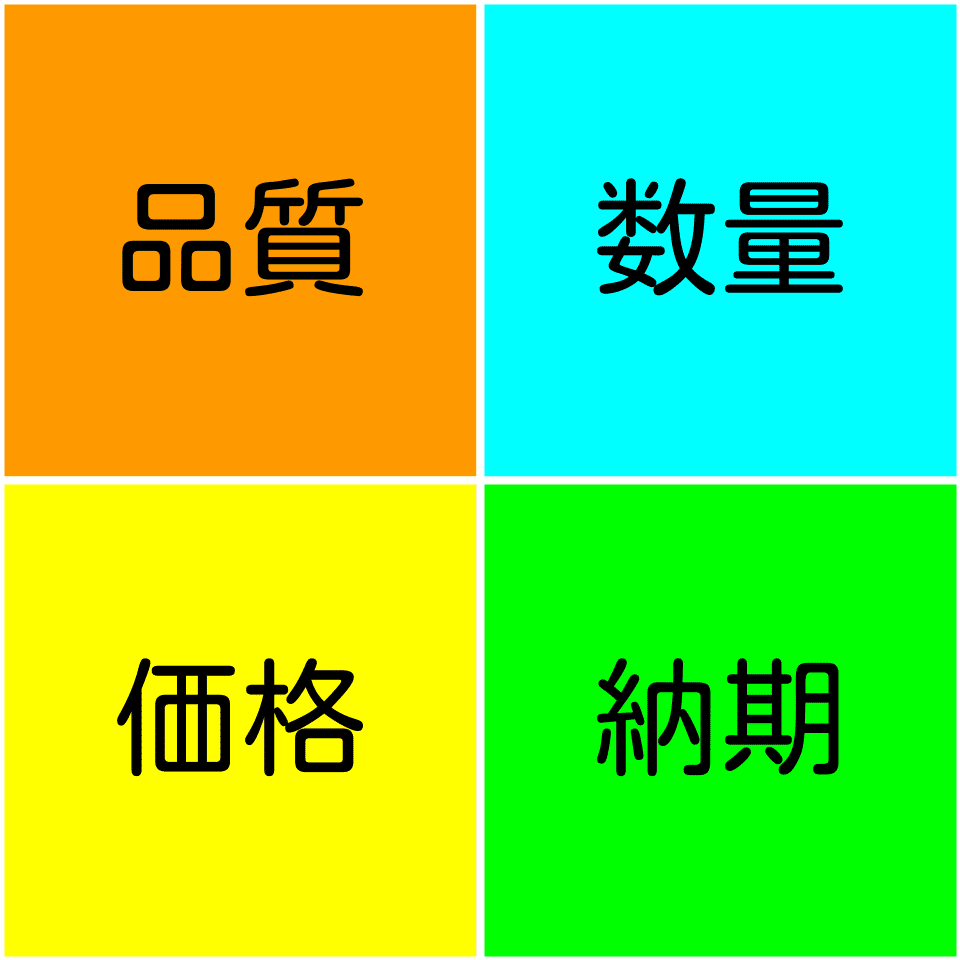

価格、納期、品質、数量のバランス。有用性の高い価値評価理論だ。

品質は成果物自体の品質。

商品が製品なら製品品質、サービスならサービス品質。

品質には機能的価値と情緒的価値が含まれる。

機能的価値はスペック表に表れる仕様(速度、原材料など)、味、心地よさ

情緒的価値は使用・所有して満たされる価値(ブランド価値、持続可能性)

数量は成果物の数量

これら2つが増えると満足度が高まる。

同じ価格で高品質とか、増量されていると嬉しい、ってやつだ。

価格は受益者が拠出するコスト=代金

納期は手に入れるまでの待ち時間

これら2つが増えると満足度が落ちる。

同じ品質なのに、高いとか、いつまでも来ない、ってやつだ。

そしてこの全体のバランスが取れた状態を「適正品質」と言う。

このバランスを企業コンセプトにしているのが、牛丼の吉野家。

ご存知の「うまい、やすい、はやい」だ。

(1杯の牛丼が)「うまい、やすい、はやい」

(他と比べて)高品質、低価格、短納期

市場標準の適正品質を超えているから、満足度が高くなる。

もし、この理論に類似した定理が既に世にあって、正式呼称があるか俺は知らない。だから、当Noteでは吉野家理論と呼んでいる。

自分の仕事への適用

買ってよかった。いい買い物をした、そう思うのが適正品質だ。

関わってよかった。いい人と出会った。そういう想いで仕事が続く。

つまり、自分個人の仕事ぶりにも吉野家理論は適用される。

満足度の高い成果物を出したいならば参考にされたい。

1)パス

品質:次のプレーに繋がりやすいパス(役を果たせる)

数量:(ない、かなぁ?)

価格:取りにくいパスではない(負担が少ない)

納期:チャンスを活かせるタイミング(機を逃さない)

2)日常のコミュニケーション

品質:わかりやすく、役立つ情報が含まれている

数量:中身が濃く、必要な情報が欠けていない

価格:手短に読める(自分の時間を割かれない)

納期:すぐに届く(待ち時間がなく焦らされない)

3)調整業務

品質:受け手の品質を高める情報、意欲的になる情報

数量:受け手の責務に足りる情報、全体を活性化する情報

価格:受け手が疑問を抱かない情報

納期:受けて重視のタイミングと手段(電話、メール、対面の使い分け)

4)会議

品質:課題解決に効果的な結論、更なる品質向上に役立つ情報

数量:主体的な意見の数と合意形成の量

価格:明瞭な議事録、少ない人的資源(短い会議時間、少人数)

納期:適時の会議開催と議事録発行

5)企画書

品質:企画の効果がわかりやすい、共感できる

数量:検討に必要な情報が足りている

価格:企画に疑問を抱かない、下心が見えない

納期:市場動向や顧客ニーズ(時世)にフィットしている

まとめ

要は

品質:希望を叶える、次に進めたくなる

数量:必要が足りている、次に進められる

価格:処理や調査の作業負担が少ない

納期:色々と良いタイミング

である。

このため必要な能力は

相手を知ること、相手の立場を想像すること

相手に起こしてほしいアクションに必要なモノ・コト

相手がやりたい次のアクションに必要なモノ・コト

相手が喜びそうなモノ・コト

相手が受け取りやすいタイミング(時期・時刻)

相手が受け取りやすい手段(メール、電話、対面など)

新商品がこの辺を抑えて消費者に届けられるように、

自分の仕事もこの辺を抑えて相手に捧げよう。

If you conceive it, you can achieve it.