vs SB,BB による戦略の違い【MTT】

皆さんこんにちは!Naokiです!

私は元々100BB持ちのアンティなしリングゲームを好んでプレイしていましたが、最近はアミューズのトーナメントによく参加しています。これまでトーナメントについてあまり学んでこなかったので、この機会にGTO Wizardを年契約し、今後1年間はトーナメント戦略をじっくり研究していこうと思ってます!また、タイミングが合えば、海外のトーナメントにも挑戦してみたいと思います!

↓過去のトーナメントに関する記事

今回の記事では、SBとBBに対する戦略の違いについて考察します。アンティがないリングゲームでは、SBからのコールはほとんど発生しません。しかし、アンティありでレーキがないトーナメントでは、SBからのコールが頻繁に見られます。そこで、GTO Wizardを使用して、SBとBBに対するIPのCB戦略について検討していきたいと思います!

↓GTO Wizard

プリフロップ

まずはプリフロップのレンジを確認していきます。

アンティがありレーキが無い分、オープンレンジが一回り広くなっています。

リングゲームのレンジを見てみると、コールレンジがほとんど存在しないことがわかります。一方で、トーナメントのレンジでは、アンティがありレーキがないため、ディフェンスレンジが広がっています。しかし、重要なのは「ディフェンスレンジが広がる=コールレンジが増える」というわけではないという点です。正確には、コールレンジだけでなく、レイズレンジも増えています。そのため、スーテッドコネクタやオフスートブロードウェイを中心にレイズレンジが広がっています。

レイズレンジの構成はよりスーテッドを意識した形になっています。コールレンジがめちゃくちゃ広がるので、BBはくそ雑魚です。(←重要)

以上のことよりSB,BBのディフェンスレンジを以下に記します。

SB

・トップレンジは抜けているが、ハイカードロースートやブロードウェイオフスート、ミドルポケット以下が多く、レンジ全体はそこまで弱くない。

・スーテッドコネクタの多くはレイズレンジに入っており、オフコネクタはディフェンスレンジ外である。

BB

・トップレンジと一部スーテッドが抜けている。

・オフスート含め圧倒的なディフェンスレンジによりレンジ全体が弱い。

BTN vs SB,BB

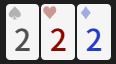

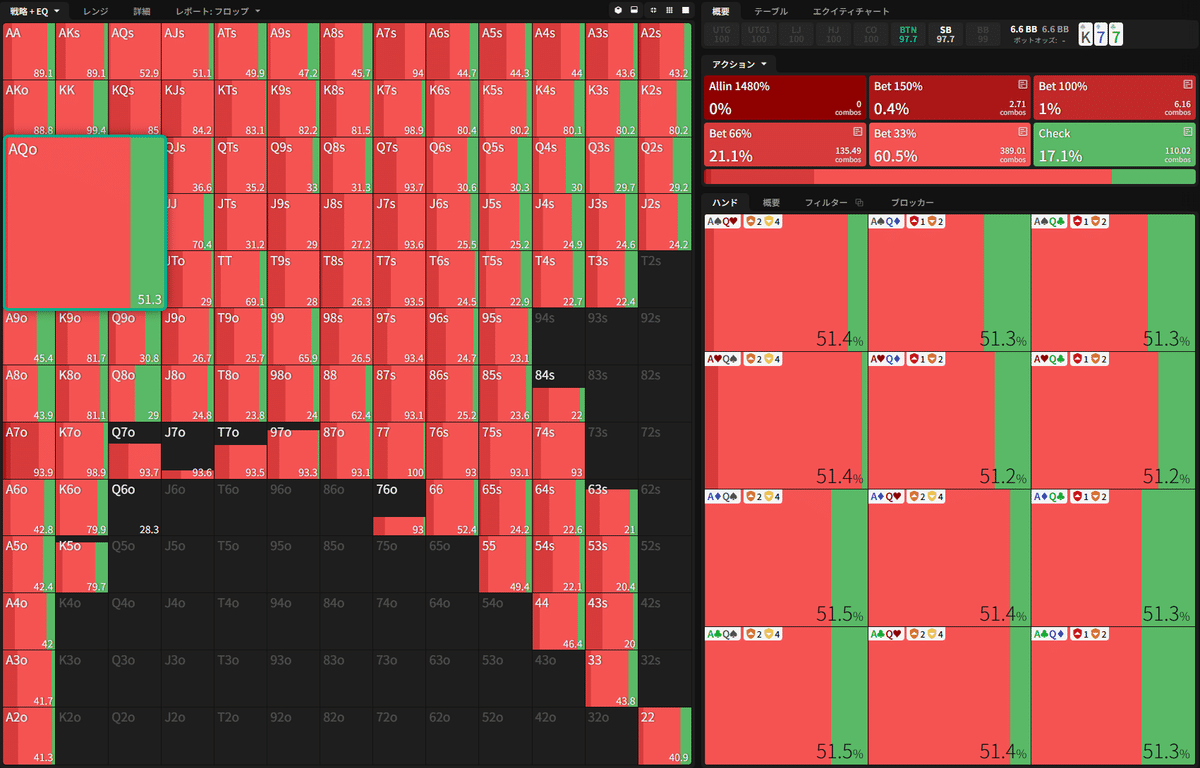

ESが100bbのchip EV solutionにおいて、BTNでオープンし、SB,BBがそれぞれディフェンスした状況を考えます。各状況のBTNの戦略を見ていきましょう。それではまず、下記ボードの際のエクイティグラフを見ていきます。

このボードのエクイティグラフは、トップレンジ(2x)以外、プリフロップの強さをそのまま表しています。

上記画像を見ると、レンジ全体でBTNのエクイティが高いことが分かります。これはBBのディフェンスレンジが広いがゆえに起こっています。では、BTN vs SBはどうでしょうか?

上記の画像を見ると、大部分のケースでSBのエクイティがBTNのエクイティを上回っていることがわかります。先ほどのプリフロップの章で説明した通り、BBは非常に弱いレンジを持つのに対し、SBはトップレンジは欠けているものの、比較的強いレンジを有しています。その結果、SBはBTNよりも強いレンジを持つことになります。この事実はCB戦略に大きな影響を与えます。

ドンクベット

まずはフロップの集合分析の結果から、ドンクベットの頻度を確認します。

上記の画像を見ると、BBに対してSBのドンクベットの頻度が約4倍であることがわかりました。SBが有利なボードの1つは、ハイペア&ローカードのペアボードです。

これらのボードはSBのレンジ全体に占める強レンジ(トリップス、パッツモフル)の割合がBTNより多いことで、ドンクベットの頻度が上がります。

ただし、これらのボードでSBがドンクベットの頻度を有していることはほとんど無いと思っています。なぜならアミューズメントで「BBのボード」という言葉はよく聞きますが、「SBのボード」という言葉は聞いたことがないからです。(笑)

そこで、これらのボードでSBがドンクベットの選択肢を持たない場合、BTNの戦略の違いを見ていきます。

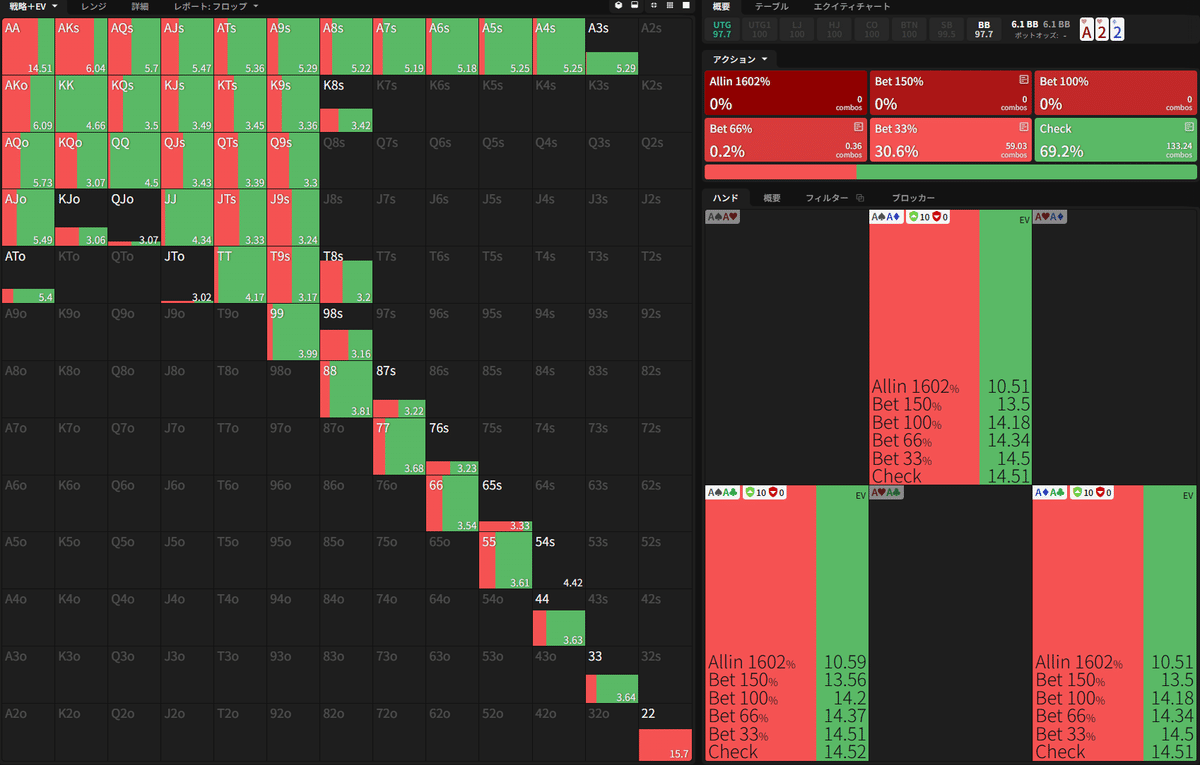

まずSBがドンクベットの選択肢を持ったうえでチェックした際の、BTNのCB戦略を示します。

ベットサイズは66,33%を使用し、半分くらいの割合でチェックをしています。次にpiosolverを使用し、ドンクベットの頻度を持たない場合の戦略を検討します。

上記画像を見ると、SBがドンクの選択肢を持たない場合、BTNのベット頻度がかなり下がることが分かりました。SBが有利なボードの際は、Wizardの均衡よりチェックを意識することが大切だと思います。

ただし、SBがプリフロップでコールレンジが広く、チェックレイズをあまり行わないプレイヤーの場合、IPから安いベットを打つことが効果的です。結局のところ、戦略は相手のプレイヤーによって変わると思います。

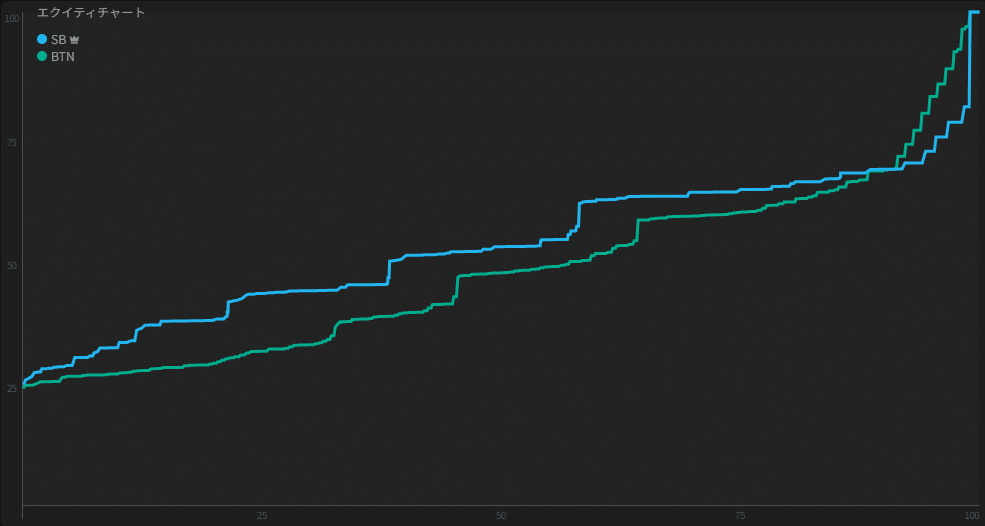

BTN CB戦略(レンジ全体)

次にBTNのレンジ全体のCB戦略を示します。

SBとBBのレンジの強さの違いより、ベット頻度に差が出ることが分かりました。

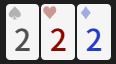

BTN CB戦略(ペアボード)

次にペアボードにおけるBTNのレンジ全体のCB戦略を示します。

vs SBでは、ペアがある場合、ベット頻度が増加し、100~150%のベットサイズが減少する一方で、66%のベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。

対してvs BBでは、ベット頻度にそれほど影響がないものの、66~150%のベットサイズが減少し、33%のベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。

BTN CB戦略(スート)

次にスートにおけるBTNのレンジ全体のCB戦略を示します。

vs SBでは、モノトーンだとベット頻度が減少し、66~150%のベットサイズが減少する一方で、33%のベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。

対してvs BBでは、ベット頻度はわずかに減少し、100~150%のベットサイズが減少し、66%のベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。

BTN CB戦略(コネクト)

次にコネクト具合におけるBTNのレンジ全体のCB戦略を示します。

コネクト:ストレート完成ボード(例:986、AKJ)

OESDあり:オープンエンドストレートドローあり(例:KJ2、T83)

非コネクト:ガッドショット以下(例:AQ3、J73)

vs SBでは、コネクトだと150%のベットサイズが減少する一方で、33%のベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。

対してvs BBでは、ストレート目が強くなるにつれ、33%のベットサイズが減少し、66%のベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。また、コネクトだと150%のベットサイズが減少する一方で、OESDありだと150%のベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。

BTN CB戦略(カード)

次にカードランクによるBTNのレンジ全体のCB戦略を示します。

vs SBではローボードになるにつれ、ベット頻度が上がる傾向があることがわかりました。これは、オーバーペアによるアドバンテージやSB側にコネクタが少ないことが原因だと考えられます。また、A,K highで一部150%ベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。

対してvs BBではハイボードになるにつれ、ベット頻度が上がる傾向があることが分かりました。またT~8 highで一部150%ベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。

次に、150%ベットサイズを多く使用するボードを見つけるために、これまでの傾向から33%ベットを使用しやすくなる条件を省いたボードを考えます。省くボード条件は以下の通りです:ペアあり、モノトーン、コネクタ

vs SBでは、A,K highで150%ベットサイズの頻度がわずかに上がる傾向があることが分かりました。

対してvs BBでは、ハイカードが下がるにつれ、特にTハイ以下で150%ベットサイズの頻度が上がる傾向が見られます。オーバーベットといえばAK highが一般的に知られていますが、このようにローカードでもオーバーベットを使用することは覚えておくと良いでしょう。

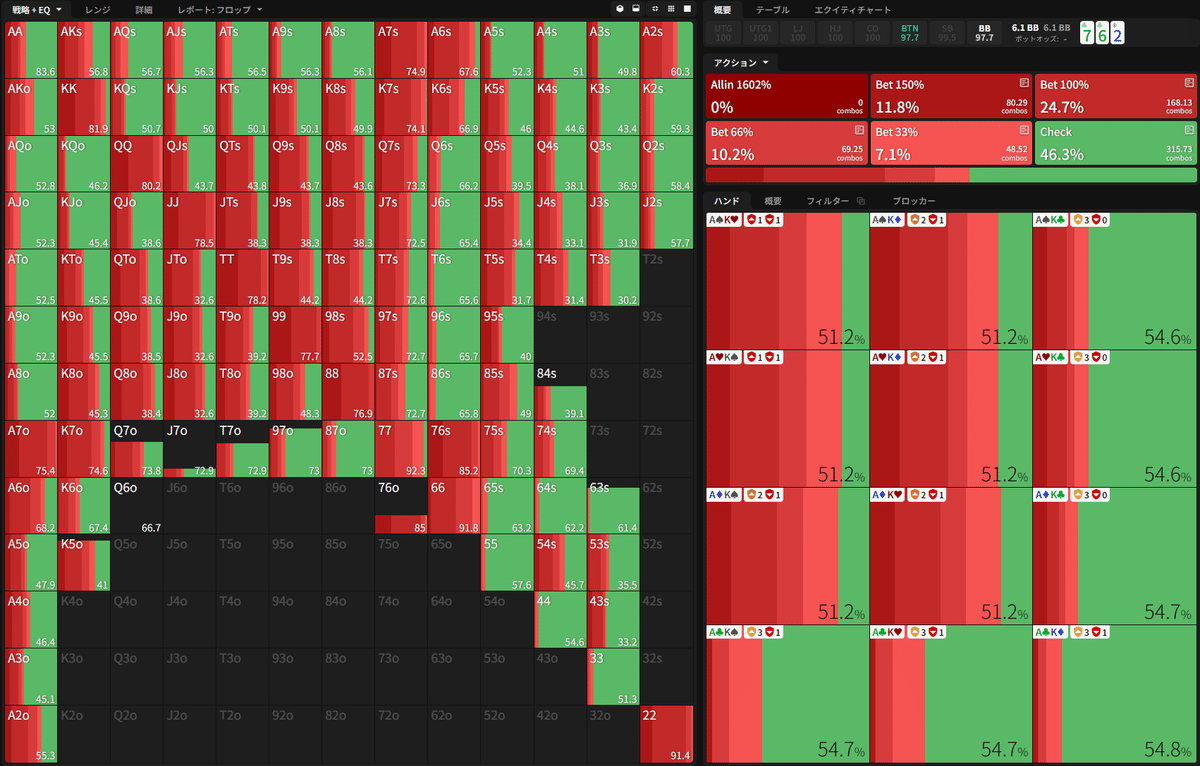

さらにオーバーベットについて深堀していきます。オーバーベットの頻度の多かったBTN vs BBのT high以下において、スートによる違いを見ていきます。

上記画像を見ると、レインボーの方がツートーンよりオーバーベットの頻度が高いことが分かりました。これは相手のバックドアにプレッシャーをかけることが要因として挙げられます。レインボーの方がサイズが高くなる考え方についてはsouzirouさんが下記動画で言及しているので気になる方は是非見てみてください!

ポジションによる違い

同様にESが100bbのchip EV solutionにおいて、UTGでオープンし、SB,BBがそれぞれディフェンスした状況を考えます。各状況のUTGの戦略を見ていきましょう。それではまず、下記ボードの際のエクイティグラフを見ていきます。

BTNとは異なり、UTGの場合、レンジが強すぎるため、レンジ全体のエクイティがUTGの方が上回っていることが分かりました。

またvs SBにおいて、HJあたりからIPのレンジ全体のエクイティが上回ってきます。SBのボードが使えるのはvs COくらいまでですね。悲しい。笑

ドンクベット

まずはフロップの集合分析の結果から、ドンクベットの頻度を確認します。

上記の画像を見ると、BTNと比較して、ドンクベットの頻度が下がることが分かりました。やはりレンジ全体の強さの違いが影響していると思われます。

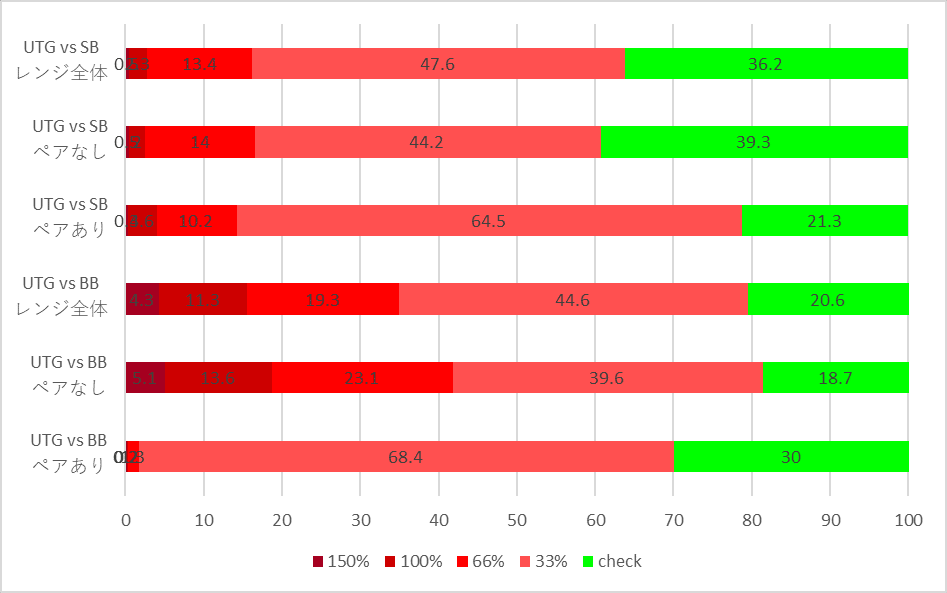

UTG CB戦略(レンジ全体)

次にUTGのレンジ全体のCB戦略を示します。

UTGのレンジが強いため、BTNと比較してCB頻度が上がることが分かりました。

UTG CB戦略(ペアボード)

次にペアボードにおけるUTGのレンジ全体のCB戦略を示します。

vs SBでは、ペアがある場合、ベット頻度が増加し、66~150%のベットサイズが減少する一方で、33%のベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。

対してvs BBでは、ベット頻度が減少し、66~150%のベットサイズが減少し、33%のベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。

またvs BBにおいて、特にローペアのペアボードではベット頻度が下がることが分かりました。

上記の理由は、ローカードがペアになるとBB側に多くのトリップスが存在するため、ベット頻度にこのような影響が出ていると考えられます。ペアボードになった際は下記のポイントを意識することが大切だと思います。

・自分と相手のオフスートの下限を考える。

ここで、BTN vs SB,BBのペアボードを考えていきます。

BTNのオープンレンジは大体7xのオフスートが下限になっています。

BBのコールレンジは多くのオフコネクタで大体のローペアが落ちた時、トリップスが出来るようになります。

そこで、BTN vs BBのペアボードの集合分析を見てみると、

下限オープンの7xより小さいペアボードでベット頻度が下がっていることが分かります。

次にSBのコールレンジを見ていきます。

オフスートの下限はTxとなっています。

BTN vs SBのペアボードの集合分析を見ると、

BTNに7,8,9xのオフスートが一方的に含まれているため、そこのペアボードのベット頻度が高くなっていることが分かります。ペアボードになった際は、そのペアカードがプリフロップの下限にどのくらい含まれているかを検討することがとても重要です。

UTG CB戦略(スート)

次にスートにおけるUTGのレンジ全体のCB戦略を示します。

vs SB,BBともに、フラッシュ目が濃くなるにつれ、ベット頻度が低くなることが分かりました。また、モノトーンだと33%のベットサイズがほとんどを占めることが分かりました。

UTG CB戦略(コネクト)

次にコネクト具合におけるUTGのレンジ全体のCB戦略を示します。

コネクト:ストレート完成ボード(例:986、AKJ)

OESDあり:オープンエンドストレートドローあり(例:KJ2、T83)

非コネクト:ガッドショット以下(例:AQ3、J73)

vs SBでは、コネクタだと100~150%のベットサイズが減少し、ベット頻度が下がることが分かりました。

対してvs BBでは、vs SBと同様にコネクタだと100~150%のベットサイズが減少し、ベット頻度が下がることが分かりました。また、OESDありだと100~150%ベットサイズが増加し、ベット頻度が上がることが分かりました。

UTG CB戦略(カード)

次にカードランクによるUTGのレンジ全体のCB戦略を示します。

vs SBではローボードになるにつれ、ベット頻度が下がる傾向があることが分かりました。これはBTNの時と比較し、SBのスーテッドコネクタが3ベットにあまり入らなくなったことが原因だと考えられます。また、ハイペアのアドバンテージが少なくなるので、A highもベット頻度が下がる傾向があることが分かりました。

対してvs BBでも、ローボードになるにつれベット頻度が下がることが分かりました。またT~8 highは、66%~100%のベットサイズが減少する代わりに150%ベットサイズが増加する傾向があることが分かりました。

次に、150%ベットサイズを多く使用するボードを見つけるために、これまでの傾向から33%ベットを使用しやすくなる条件を省いたボードを考えます。省くボード条件は以下の通りです:ペアあり、モノトーン、コネクタ

vs SBでは150%ベットサイズの頻度はほとんど無いことが分かりました。

対してvs BBでは、BTNの時と同様、T high以下で150%ベットサイズの頻度が増加する傾向が見られました。

さらにT high以下のスートによる違いを見ていきます。

こちらもBTNの時と同様、レインボーの方がツートーンよりオーバーベットの頻度が高いことが分かりました。

ESによる違い

次にESによる違いを見ていきます。まずはSB,BBのドンクベットから見ていきます。

ドンクベット

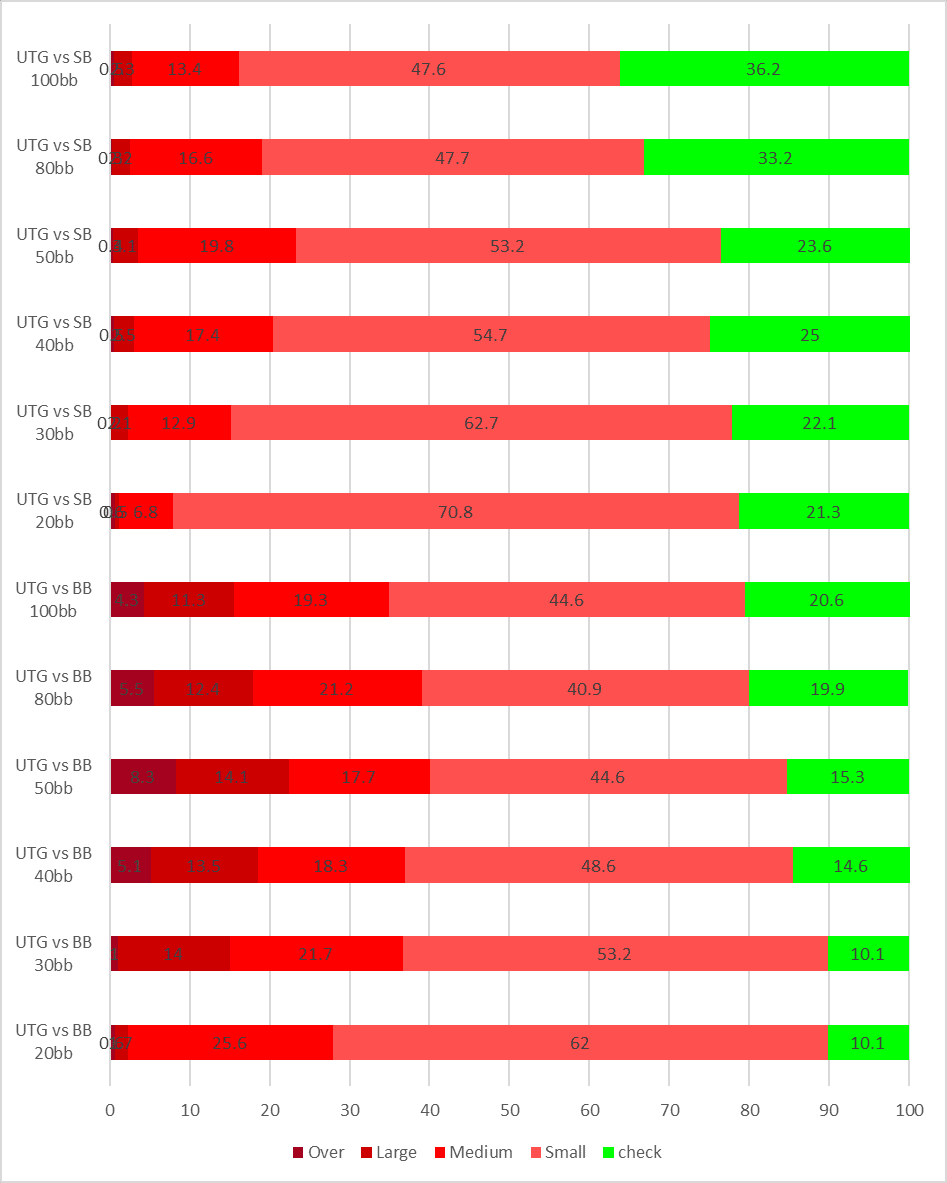

まずはフロップの集合分析の結果から、各ESにおけるドンクベットの頻度を確認します。

vs BTNだとESが浅くなるにつれ、ドンクベットの頻度が上がることが分かりました。(特にSB)

これはESが浅くなると、ポジションによる有利さがなくなることが原因であると考えられます。

ただし、vs UTGではESによるドンクベットの頻度はほとんど変化が無いことが分かりました。それほどUTGのレンジは強いということですね!

BTN CB戦略(ESごと)

次にBTNの各ESごとのレンジ全体のCB戦略を示します。

BTN vs SB,BBともに、ESが下がるにつれ、ベット頻度が上がりベットサイズが下がる傾向があり、ESが30bbくらいからオーバーベットの頻度が無くなることが分かりました。

UTG CB戦略(ESごと)

次にUTGの各ESごとのレンジ全体のCB戦略を示します。

UTG vs SB,BBも先ほどと同様に、ESが下がるにつれ、ベット頻度が上がりベットサイズが下がる傾向があり、ESが30bbくらいからオーバーベットの頻度が無くなることが分かりました。

CB クイズ

最後に今までのまとめとしてCBクイズを5問出していきます!

各状況について、最も頻度が高いアクションを選んでください。

回答する前にレンジ全体の戦略を想像することもやってみてください!

1問目

ES:100bb Hero:BTN(KhKc) Villan:SB

preflop

BTN r2.3bb

SB c

flop QhQd2c

SB x

BTN ?

① check ② 33% ③ 66% ④ 100% ⑤ 150%

2問目

ES:100bb Hero:LJ(As6s) Villan:BB

preflop

LJ r2.3bb

BB c

flop 9h6d2c

BB x

LJ ?

① check ② 33% ③ 66% ④ 100% ⑤ 150%

3問目

ES:40bb Hero:UTG(AhKs) Villan:BB

preflop

UTG r2.3bb

BB c

flop As6d6c

BB x

UTG ?

① check ② 33% ③ 66% ④ 100% ⑤ 150%

4問目

ES:100bb Hero:BTN(AhQd) Villan:SB

preflop

BTN r2.3bb

SB c

flop Kh7d7c

SB x

BTN ?

① check ② 33% ③ 66% ④ 100% ⑤ 150%

5問目

ES:100bb Hero:UTG(AhKc) Villan:BB

preflop

UTG r2.3bb

BB c

flop 7c6c2d

BB x

UTG ?

① check ② 33% ③ 66% ④ 100% ⑤ 150%

CBクイズ(回答)

1問目回答

正解:①

ハイペア+ローカードのペアボードはBTN vs SBにおいて、SBに有利なボードになります。ベット頻度はそこまで高くなく、プロテクトする必要があまりないKKやAAはチェック優勢になります。

2問目回答

正解:⑤

ストレート無し+ローボード+レインボーはベットサイズが大きくなる要因になります。150%ベットをすると、相手はツーオーバーバックドアくらいまでディフェンスするので、A6sはバリューベットとして150%ベットが出来ます。また33%ベットでは落とせない負けているペア(88,77)を落とせるのも魅力的です。

3問目回答

正解:②

ローのペアボードはBBにトリップスが多く、ベット頻度が下がる傾向があります。ただしESが浅くなるにつれ、オールインまで行けるハンドのレベルが下がるため、ベット頻度が上がる傾向があると考えられます。100bbだと問題のAhKsはチェック頻度の方が高いです。

4問目回答

正解:②

SBはスーコネをほぼ3ベットしているのと、7xのオフスートはBTNの方が多く含まれているので、レンジ全体でベット頻度が高くなります。また、BBはSBより7xを多く含むので、チェック頻度は倍以上になります。

5問目回答

正解:②

アーリー vs BBのローボード(7 high以下)の場合、高頻度で安いベットが好まれます。こういうボードでAKをずっとチェックしている方が多い印象なので問題にしてみました。ただ、レイト vs BBだと大きいサイズが好まれる傾向があります。

最後に

いかがだったでしょうか。

vs SBはMTTでよくあるスポットだと思うので、vs BBとの違いを今回の記事で学んでいただき、実践で活用してみてください!

記事を読んでいただきいいなと思ったら、お賽銭いただけると非常に喜びます!!!!!

高評価、内容のリクエストは随時募集しております!

最後まで読んでいただきありがとうございました!!!