低SPRにおける3bpの攻防【MTT】

皆さんこんにちは!Naokiです!

私は普段100bb持ちのリングゲームを好んでプレイしていますが、年明けのJOPT Main Eventに久しぶりに出場しようと思っていることもあり、MTTに関する記事を書くことにしました!

今回のテーマは「低SPRにおける3bpの攻防」です。トナメ中盤ではスタックが40bb程度になることが多いと思いますが、3bpを一度でも落とすと少々厳しい展開になりますよね。そこで少しでも立ち回りがうまくなるように、低SPRにおける3bpの戦略を検討します。

特に下記2点を重点的に検討していきます。

・flopのCB戦略(概要)

・TurnでSPRが約1の時、刻むか否か

ぜひ最後までご覧ください!

まずはプリフロップから見ていきます。

プリフロップ

chipEVのAvg.40bb MTT Solutionを見ていきます。

ICMは考慮していません。だってSolution見れないんだもん!

まずはCOが2.3bbのオープンに対するBTNのレンジについて、皆さんも一緒に考えてみてください。

Solution見る前の私

「強ポケット(TT+)や強A(AQ+)が高頻度レイズ。ブロードウェイスート、Aロースートとかも頻度でレイズがある。リングと違うのはオフスートブロードウェイとかもレイズ頻度ある感じかな~」

え?まじで??

100bbリングしかやらない身としては、だいぶ感覚からずれていましたね。

ブロードウェイスートはほとんどコールで受けており、K,Qのロースートを3ベットレンジに組み込んでいます。いわゆるポラーレンジで構成しています。

理由としては、ポジションがあることが大きいです。3ベットを受けたCOはオールインorフォールドの戦略をとっており、オールインをされたくない様なハンド(ブロードウェイスート)はかなりコールによる傾向があります。

また、ポジションがアーリーになるにつれ、レンジもリニアに近づいていきます。

しかし、レイトポジション同士の戦いでも、上記のような3ベットレンジを使用している方は多いのではないでしょうか。

そこで全1755フロップにおいて、MTT Avg.40bb Solution BTN vs CO及びUTG+1 vs UTG の集合分析の結果から、ポラーレンジとリニアレンジでの戦略の違いを検討してきます。

ピオソルバーの設定

集合分析の結果に入る前に、piosolverの設定を記します。

※読み飛ばしていただいても構いません

プリフロップのレンジ

ベットサイズ

計算精度は時間の都合上0.5にしているので、ざっくりとした傾向としてとらえていただけると幸いです。

集合分析結果

flop

まずは、全フロップにおけるCB戦略の平均を見ていきます。

上の表を見ると明らかな通り、どちらも安いサイズが一般的に使用されています。理由としてはflopの時点でSPRが約2であり、安いサイズでもリバーまでに十分オールインを見据えることが出来るからだと思われます。

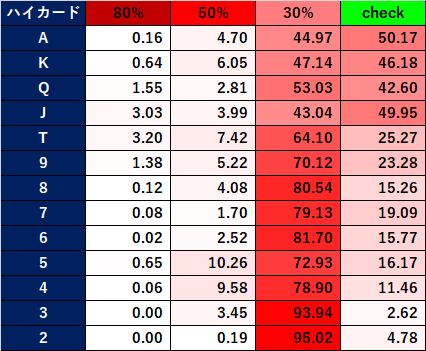

次にハイカード別におけるCB戦略の平均を見ていきます。

上の表を見ると傾向がかなり分かりやすいですね。

BTNはハイカードだとベット頻度が低く、ローカードではベット頻度が高くなる傾向があります

UTG+1はハイカードだとベット頻度が高く、ローカードではベット頻度が低くなる傾向があります。

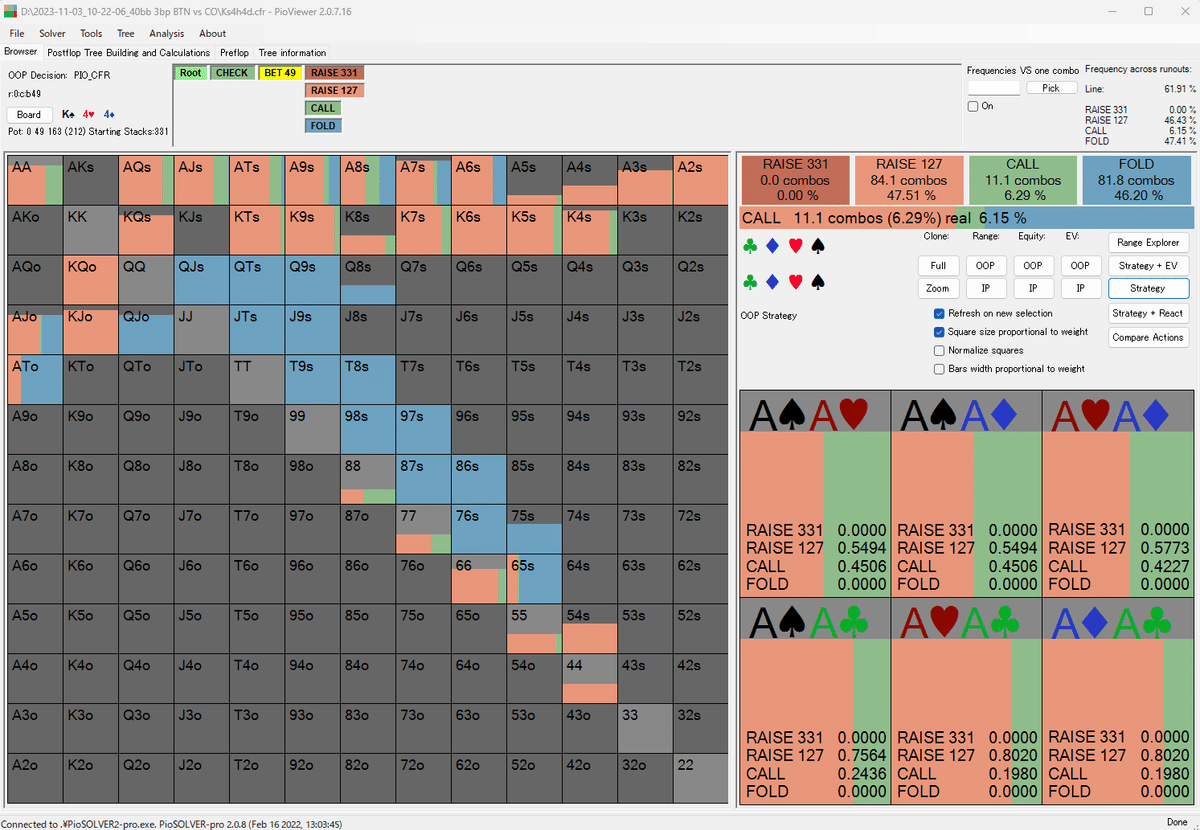

BTN vs CO AsKh4h

UTG+1 vs UTG AsKh4h

上図を見ると明らかな通り、BTN(ポラライズレンジ)だとCB頻度が低くなりますが、UTG+1(リニアレンジ)だとCB頻度が高くなります。

理由は下記エクイティグラフを見ると分かりやすいです。

BTN vs COのエクイティグラフを見ると、高エクイティ部はBTNの方が上回っていますが、エクイティが50~60%部はかなり拮抗しています。これはCOは多くのAxスートをコールしているのに対し、BTNはAxスートをほとんど3ベットしていないことが原因であると考えられます。

それに比べUTG+1 vs UTG エクイティグラフでは、UTG+1がレンジ全体でエクイティが大きく上回っており、レンジで安CBを打つことが出来ます。

BTN vs CO 8s5h3d

UTG+1 vs UTG 8s5h3d

今度は8 highのローボードです。

BTN(ポラライズレンジ)だとCB頻度が高くなりますが、UTG+1(リニアレンジ)だとCB頻度が低くなります。

こちらもエクイティグラフを見てみましょう。

グラフを見るとBTN vs COではエクイティが30~90%部で上回っています。

理由としては、CO側はプリフロップの時点で多くのポケットをオールインに回しており、ポストフロップ突入後はかなりハイカードに寄っています。

しかしUTGは多くのポケットペアをディフェンスしているため、必然的にペアが増えることが原因であると考えられます。

次にスート別におけるCB戦略の平均を見ていきます。

UTG+1(リニアレンジ)はスートによって戦略の違いは少ないですが、BTN(ポラライズレンジ)はフラッシュ目が濃くなるにつれ、ベット頻度が低くなることが分かりました。

これは、BTNは多くのオフスートで3ベットを返しているのに対し、UTG+1は基本スーテッドで3ベットをしており、オフスートのコンボ数の違いが影響していると考えられます。

先ほどの話と合わせると、ハイカードかつMonotoneだと戦略がかなり違くなることが分かりました。

BTN vs CO QsJs3s

UTG+1 vs UTG QsJs3s

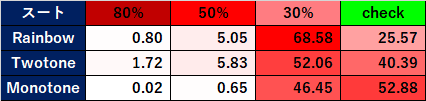

OOP vs IP CB

次にIPのCBに対し、OOPのディフェンスレンジを比較していきます。

一般的なサイズである30%CBを打たれた際の、レンジ全体の戦略を見ていきます。

上の表を見ると、レンジの違いで戦略は大きく変わらないことが分かりました。レンジ全体として約20%程でレイズを返しています。感覚としてはそこまでレイズを返せている方が少ないのではないでしょうか。

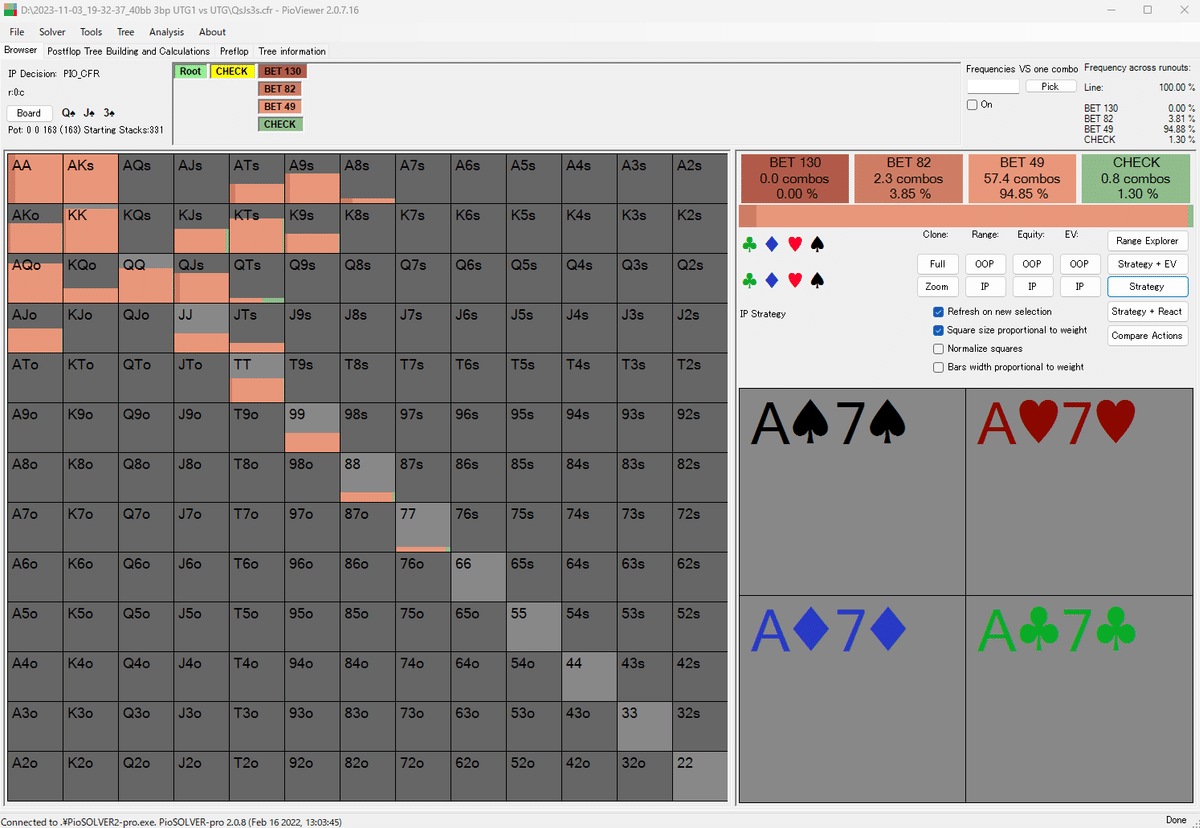

次にハイカード別におけるCB戦略の平均を見ていきます。

上の表を見ると、A,K highの時にvs UTG+1(リニアレンジ)のフォールド頻度が上がることが分かりました。

CO vs BTN CB KsJh2h

UTG vs UTG+1 CB KsJh2h

A,K highはやはりvs UTG+1(リニアレンジ)に大きく絡んでおり、vs BTN(ポラライズレンジ)に比べるとフォールド頻度が格段に上がります。

ATs等のガットドローやQJs等のセカンドヒットもフォールド頻度があることが分かりますね。

次にスート別におけるCB戦略の平均を見ていきます。

上の表を見ると、レンジの違いで戦略は大きく変わらないことが分かりました。またどちらもレインボーほどレイズ頻度が上がることが分かりました。

さらにレイズ頻度が高いボードの中身を見るとほとんどハイカードのペアボードであることが分かりました。

CO vs BTN CB AsAh9d

UTG vs UTG+1 CB AsAh9d

レンジ全体を見ると、レイズorフォールドの戦略をとっています。

pureでディフェンスできるのはA(トリップス)しかありません。9ヒットですらindifferentになっているのは面白いですね。

CO vs BTN CB Ks4h4d

UTG vs UTG+1 CB Ks4h4d

キッカーが弱いトップヒットもレイズを返しているのが分かります。

turn

次にターンの集合分析結果を見ていきます。

またポジションにかかわらず3ベットレンジをリニアで構成している人が多いと感じるので、UTG vs UTG+1のみを採用しました。

flop 30%CBにコールし、ターンに突入した後の戦略を検討してきます。

また1755のフロップ×49のターンカード=85995のサンプルが得られますが、これをするとExcelが落ちます笑

なので下記ファイルの184フロップを使用しました。

まずは、ターンのCB戦略から見ていきます。

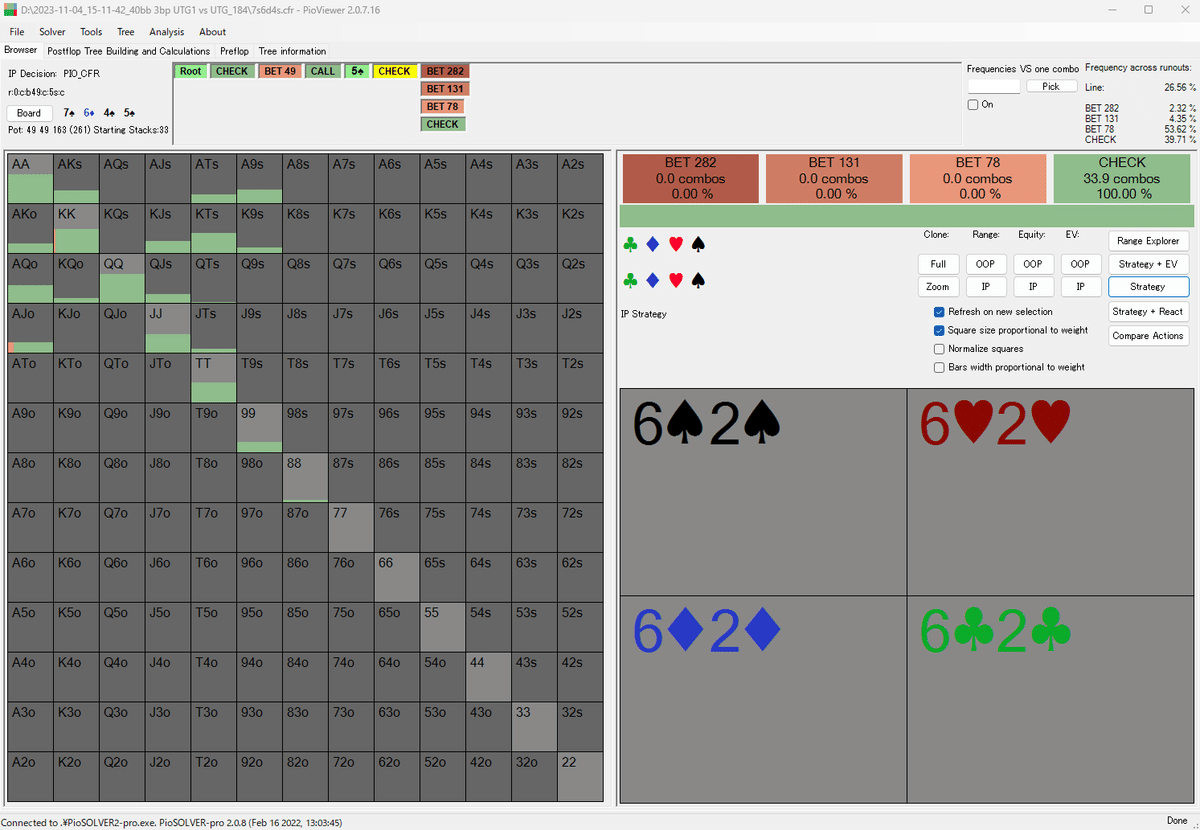

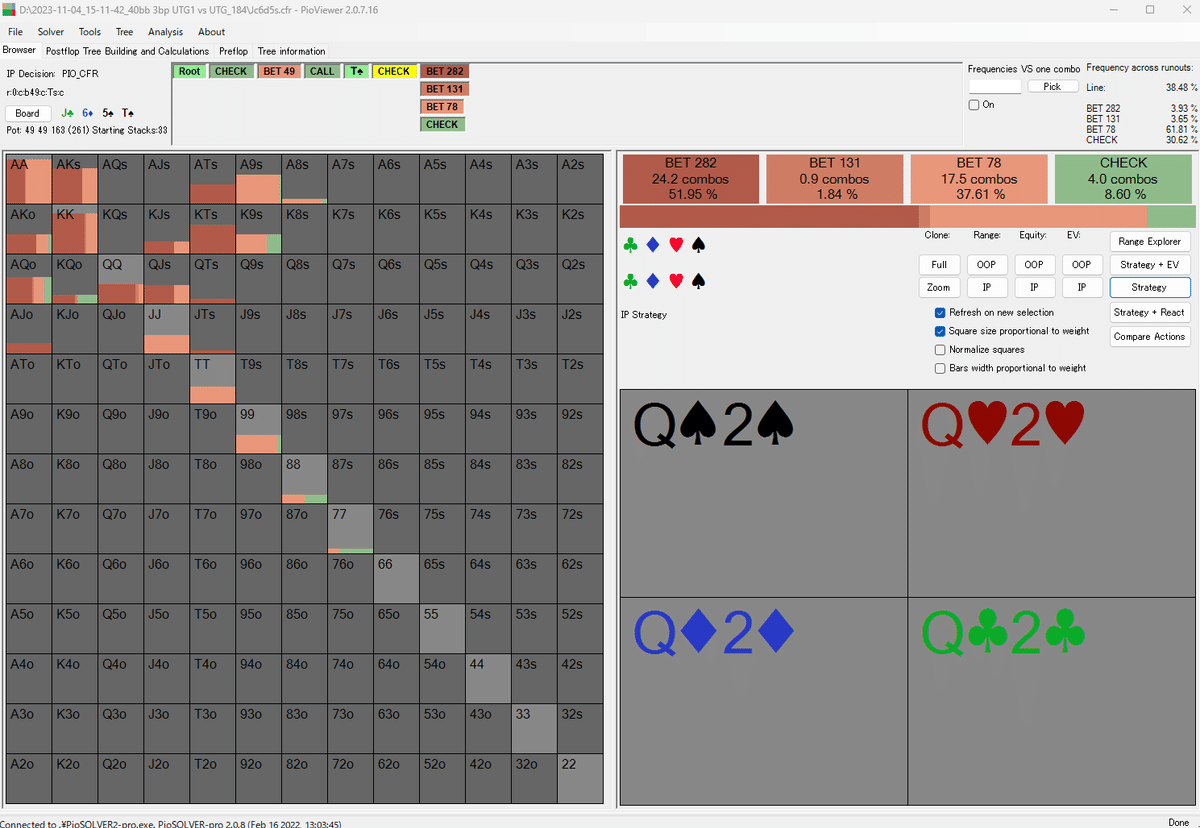

ターンのSPRが約1.1しかないですが、ほとんどAIはせず刻むことが分かりました。また、フロップのポットサイズを変更し、SPRを変えた時の戦略を示します。(設定の関係で一部ベットサイズが消えてます。)

上の表を見ると、SPRが1を切ってもベットは刻むことが多いことが分かりました。SPRが1前後の時にターンで入れてる方が多い印象があります。SPRが1を切ってもまだまだ刻む余地があることは、覚えておくといいかもしれません。

次にターンカードを見ていきます。

ターンカードを以下の分類に分けました。

ターンカードごとの戦略とターンカードの分類ごとの戦略の平均値を示します。

上の表を見ると下記のことが分かりました。

・OverかつK~Jが落ちるとベット頻度が上がる傾向がある。

・1枚ストレートやフラッシュでベット頻度が下がる傾向がある。

実際のボードを見て確認していきます。

OverかつK~Jが落ちるとベット頻度が上がる傾向がある。

flop 8s5s3d turn Kh

IPは広くベットしているので多くのハイカードを含んでいますが、OOPはバックドアのないブロードウェイスートはほぼレンジからそぎ落とされるため、レンジ安ベットが肯定されます。

flop 8s5s3d turn Ah

しかしターンがAの時は下記の影響でベット頻度はそこまで高くならないと思われます。

・OOPのフロップコールレンジにAxスートがそこそこ含まれている。

・A絡みの2Pが増える。(A8s、A3sはレンジにあるが、K8s、K3sはレンジに無いため。)

1枚ストレートやフラッシュでベット頻度が下がる傾向がある。

flop 8s4d5s turn 7h

flop 7s6d4s turn 5s

IPは広くベットしているのに対し、OOPはヒットやドローなど絡んでいるものしかコールできないので、ドローが完成するカードはOOP側に有利なものが多いと思われます。

特に多くのドローが完成するカード(1枚ストレートかつフラッシュ)では何もしないことが得策かもしれません。

flop QcJd9s turn Ts

flop JsTd8s turn 6s

しかしボードによってはベット頻度が高くなるものもあります。

QcJd9sTsはAKによるレンジアドのため、JsTd8s6sはオーバーペア(AA~QQ)によるレンジアドのためベット頻度が高くなっていると考えます。

ドローが完成するカードが落ちても、お互いのレンジを考慮し戦略を変更しましょう!

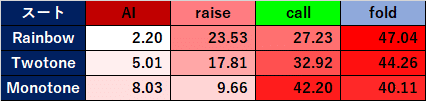

最後にターンでオールインする戦略を見ていきます。

オールインがメインサイズになるボードは全体の2.2%ほどしかありません。

特徴は下記2点を抑えておきましょう!

・ダブルスート

・JT high

ダブルスート

flop KsJd6s turn 7d

ダブルスートはドローが沢山あるので、プロテクトの観点からベットサイズが大きくなる傾向があります。

また実践だとQdTdとか降りれない人がいるので、割と有効な戦略だと思います(笑)

JT high

flop Jc6d5s turn Ts

J highはAやK highと比べてプロテクトする意味があるので、ベットサイズが上がると考えられます。

またJT highは上側にストレートドロー(AK、AQ、KQ)が沢山あるので、一方的に持っているオーバーペア(AA~QQ)と共にオールインでプレッシャーをかけていく傾向がありそうです。

最後に

今回の結果をまとめます。

flop(BTN vs CO)

ハイカードだとベット頻度が低く、ローカードではベット頻度が高くなる傾向がある。

flop(UTG+1 vs UTG)

ハイカードだとベット頻度が高く、ローカードではベット頻度が低くなる傾向がある。

turn(UTG+1 vs UTG)

OverかつK~Jが落ちるとベット頻度が上がる傾向がある。

1枚ストレートやフラッシュでベット頻度が下がる傾向がある。

ダブルスートやJT highでオールインの頻度が上がる傾向がある。

最後に今回使用したexcelシートを公開します。

いかがだったでしょうか。

トナメで40bb付近になることはよくあると思うので、今回の記事の内容をぜひ実践でも活用してみてください!

それと2年ほどnoteを執筆してきましたが、今回の記事をもって執筆活動を休止します。理由としては、ポーカー欲の低下、仕事や別趣味等で時間が取れなくなってきているからです。

また書きたくなった時ようにアカウントは残しておこうと思います。

今まで読んでいただきありがとうございました!!!