地域格差を見える化

高校ラグビーの全国大会(通称:花園)で毎年起こる100点ゲームという高校年代における競技レベルの格差に違和感を覚え、2021年に"地域格差の是正"という大義を掲げ全国各地での移動型ラグビー教室をスタートしました。

10歳でラグビーに出会い、十数年の競技経験から自分自身が恵まれている環境であることを認識することができたのは大学生、いや社会人になってからの話。社会人になりたてでも上述の競技レベルの他に、競技人口・指導・チーム数・資金・環境などなど様々な観点からも"差"があることは頭の片隅で理解していました。

2020年2,3月にNZに短期留学に行った際、NZ国内のラグビー構造に衝撃を覚えました。ALL Blacksから小学生まで一本の道が整備されていたのです。日本国内の構造と比較すると、高校年代においては有力な指導者が各地におり、チームカルチャーが異なります。それに伴い、行なっているラグビーの戦術も多岐に渡ります。一方、NZでは各年代で求められるスキルや人物像が将来ABsになるために整備され、高校は一部競合チームはあるものの、どこに行ってもほぼ同じ理論で同等のラグビー教育が受けられます。日本ではチームごとの良い意味での違いが、機会や環境の差に繋がっており、良い人材が県外に流出し都心部や競合チームに流入する構造になっていることに気がつきました。

そんなリアルな環境を正しく認識し、選手の立場でもできることがあるのではと思い始めたのが、冒頭のラグビー教室です。

気づけば活動開始から4年が経ち、今年度分も無事終了しました。

4年間で35道府県での実施が実現。来年度は残る12都県での実施をし、47都道府県制覇目前となっています。

そんな4年目には、我々が掲げる"地域格差"を可視化する試みにも取り組みました。

(背景)昨年はさらに活動の幅を広げるため、大学生を対象にインターンシップ制度を導入。今年度も継続した募集(2期目)をし、応募いただいたメンバーの中に大学で地理学を専攻している女の子がいました。応募理由は「大学で学んでいる地理学を活用して、地域格差を可視化したい」というものでした。そんな彼女が活動に携わり、目で見て肌で感じたものをリアルな数字を元にマッピングに挑戦してくれました。

1.可視化されることでわかる目標の真の姿

冒頭で述べた花園に視点を向け、直近5年間(第99~103回大会)の結果をポイント制でプロットしました。

神奈川・大阪・奈良・京都・福岡が一番濃い色を示しています。これはイメージ通り、5年間で15ポイント以上(平均3ポイント/年)なので毎年ベスト8にはこれらの府県が勝ち進んでいる常勝エリアだとわかります。

その次には栃木・千葉・愛知・兵庫・島根・佐賀と続きます。

結果的にワーストポイントエリアに当たるのは山形・福島・長野・富山・福井・和歌山・岡山・鳥取・香川・高知・熊本。平均的にこれらの県は1勝できるかできないかということがわかります。

この結果に加えて、5年間連続して同じチームが出場している(言い換えると"一強"である)都道府県に更なるプロットを追加しました。

ここからわかることは上述に加えて、ワーストゾーンは思いの外、一強状態ではない可能性があること。トップゾーンも同様であることが多いことがわかりました。

また一強チームが複数見えますが、それはワーストから2,3,4つ目のゾーンにあたり、これは平均して2回戦からベスト8で敗退してしまうチームが多く存在するボリュームゾーンです。

高校ラグビー人からすると花園での正月越え(12/27,28が1回戦、12/30が2回戦、1/1が3回戦、1/3がベスト8)が一つの目標・憧れになりますがその前後

bのマップからは、47都道府県中22府県が1強状態であり、ほぼ50%の地域ではすでに県内格差も起こっている現実が伺えます。

競技レベルの格差は全国的に見ても起こるものですし、この差はある種仕方のないものだと理解していますが、全国見渡しても県内格差がほぼ半分の都道府県で起こっている実態は今後注目ポイントになるかもしれません。

一強状態は人材の流出が根源の1つであると考えており、競合チームの多くは都心部に集中していることから、田舎から都会へという構造の助長になってしまっていると解釈することもできます

2.少子化の今後に向けた課題と対策

少子化が進む現代社会にも目を向けるためにさらにマップを作成しました。

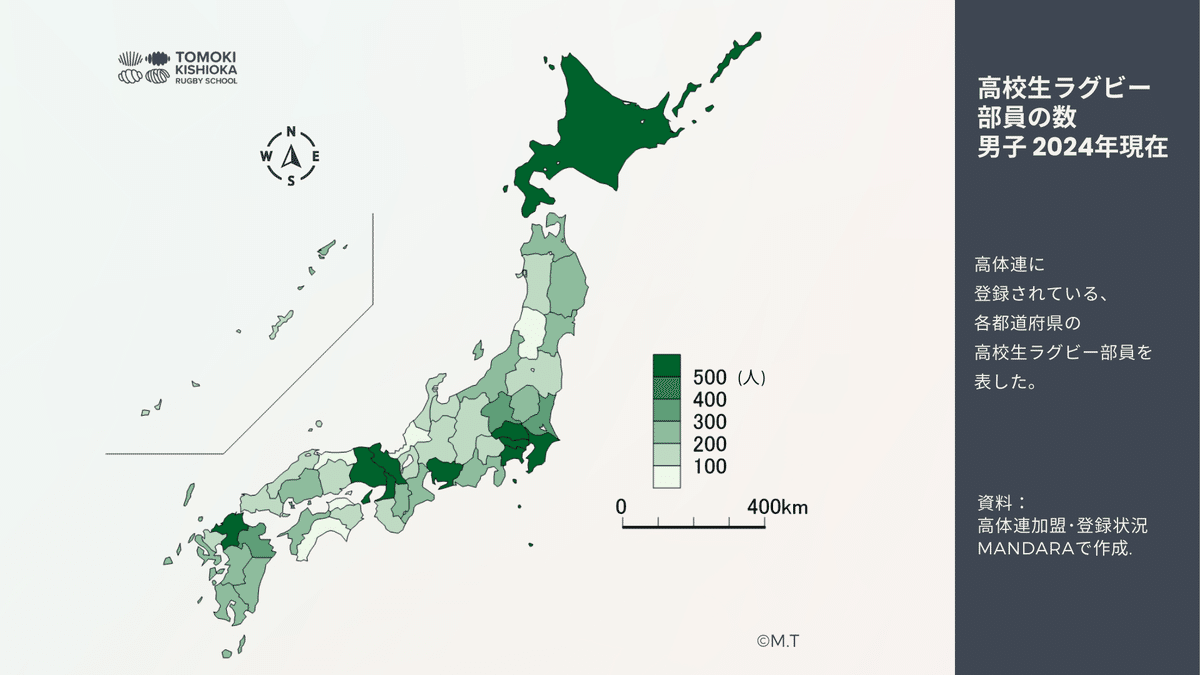

特に環境という分野にも視点を置き、まずは競技者数である部員数を都道府県別にプロット。

※高体連に登録されていない人数は反映されていません

第一に北海道が濃い?多い?と驚かれる人も多いと思います。競技レベルも考慮し、千葉・埼玉・東京・神奈川・愛知・大阪・京都・兵庫・福岡が部員数としても多いと評価することができます。

これはa.bのマップと比較しても「競技者数=競技レベル」という式が成り立つ可能性を示唆しています。

さらに(少しこじつけですが)上述の県内競争のためにも部員数は必要不可欠であり、その観点からも上記の式が大切になってくると考えられます。

では部員数・競技者数を増やすためには受け皿となるチーム数が必須条件となります。高校年代の人数を増やすためには、それ以前の小学生・中学生世代の受け皿に注視すべきです。

その分布を中学校のラグビー部と小学生のラグビースクールの数としてマッピングしました。

イメージ通り中学校にラグビー部がある都道府県はかなり少ないです。1チームもない都道府県も存在することに驚く方もいらっしゃるのではないでしょうか。

一方スクールは1チーム以上は必ず存在することがわかるも、その差は顕著に広がっています。チーム数の差は中学校ラグビー部ほどではないですが、高校の競技レベルと相関がありそうな予感があります。

さらにこのd.eを合わせたマップを作成しました。

ここで挙げられる問題は、ラグビースクールと中学校でのラグビー部活動の共存は難しいのでしょうか。大阪や東京でしか成り立たないということは人口分布とも関係があることは事実ではありますが、なかなか受け入れ難い思いも感じます。

また逆の視点からもスクールと部活動のどちらも発展しない地域も見受けられます。

個人的な思いとしてはどちらか片方の形態でも良いので、受け皿として確立できるような環境にならないかなと思うばかりです。。。

3.ラグビー界の未来

興味本位でラグビーの現在位置を高校年代の競技者数という視点で、他スポーツと比較してみました。

ぜひさまざまな思いを募らせてください。

最後に

全てのマップから「環境」「競技レベル」は非常に密接な関係があることがわかります。

b.cのマップからわかる高校年代の競技者数と競技レベルは相関があり、「競技者数=競技レベル」と表ました。

ただそこに加えて、fを見ると小中学生世代の受け皿は多くないが、b.cではボリュームゾーンの上位に組み込もうとしている県が複数あることに気がつきます。

これが起こることはまさしく人材の流出が原因です。

fが示す小中学生の受け皿を作ったとしても、それが県内進学につながらず全国的に競技レベル格差に繋がり、また更なるfでの受け皿減少に繋がります。

県内競技レベルを強化するべきなのか、受け皿の環境を整えるべきなのかは今回の問う内容ではなく、まずは我々が問題視していることを共有したいと思ってこのnoteを書いています。

マップからの推察も僕自身の感性が多く反映されています。他の方が見れば違った見方・感じ方があると思います。でもそれが改善への糸口かもしれません。

僕には決して大きな力はありませんが、1人を動かし、10人を動かし、時間がかかりますが大きな力を得て、改善に向かうところまでこの課題に向き合いたいと思っています。

最後までお読みいただきありがとうございます。

これまで頭の中で整理していたものが、こうして可視化でき、みなさまと共有できることが嬉しく思います。

ほっとつきたいところですが、問題が見えただけ。共有できただけです。

これからどんな動きをするのかが大切です。

それは僕に限った話ではなく、読んでいただいたあなたにも責任があります。

自分自身ができることをラグビー界の未来のために1%でも良いので力を貸してください。

いいなと思ったら応援しよう!