10番でなきゃいけない理由

団体スポーツで最大人数の競技であるラグビー。

この実態は他のスポーツとは似ても似つかない現状である。

基本スポーツとは、競技独自の特性があり、それぞれの競技で必要とされる必須項目がある。

だが、ラグビーにはない。

オリンピック種目になった7人制ラグビーや海外ではリーグラグビーと呼ばれる13人制など横展開するような人数変更はあるが、主軸としてあるのはユニオンと呼ばれる15人制である。

団体スポーツにおいて、1チームに15人という人数は言わずもがな最大人数で試合が行われていく。

ラグビーの15個のポジション

勘の鋭い型であれば何かしら規則的な配置に見えるだろう。

大きく分けると1~8番をFW(フォワード)、9~15番をBK(バックス)と呼ぶ。

そのほかにもまとめて小さなグループで呼ぶこともあるが、最初はこの2分類を理解しておくだけでOKである。

あとは、対になっているポジションがあることも理解できるだろう。

例えば1番と3番や、4番と5番、その他には6番と7番、11番と14番、12番と13番。

このように左右で同じ名前のポジションが存在する。

唯一無二になるのが残りの2,8,9,10,15番である。

この5つのポジションがチームの幹となり、残す"対"になっている5つのポジションが枝と成っているのがラグビーのポジション構造である。

なんとなくでもラグビーの理解をしていただけたところで、今回のテーマである背番号についての話をしよう。

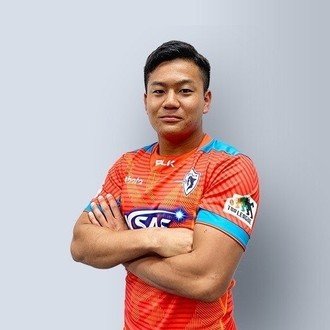

今自分自身が担っているポジションは10番(SO:スタンドオフ)である。

先日もFIFA W杯で有名になったサッカーも同じ10番が存在し、その役割は司令塔とされる。

ラグビーも同じである。

野球で例えるのであれば、バッテリーがラグビーの9,10番のことを指す。

チームに指示を与え、勝利に導くことが役割とされるポジションが自分の仕事だ。

ラグビーを始めたのは小学5年生になる10歳の頃。

ラグビーとは全く無縁だった家庭や環境で育ったはずにもかかわらず、なぜか母に勧められ近くにスクールがあり体験会へ。

気づけば始めていた。

こんなところからラグビー人生がスタートした。

小学生の頃は高学年でも9人制と人数は少ないが、15人制で言う14番のWTB(ウィング)のポジションになった。

理由は単純明快で「足が早かった」ことと「ボールが捕れたこと」だ。

それ以外は本当に何もできなかった。

ルールも特にわからない、パスもキックもタックルもしない。

ボールを持ったら、ゴールラインめがけて相手に触れられることがないようにひたすら走る。ゴールラインを超えたら大きな声で「トライ!!」と言いながらボールを地面に置く。

これが小学生時代のラグビーの楽しさだった。

学校のリレーでは毎年選抜され、アンカーになることもよくあった。

小学生の大会に出て100m走を走っていた。

活発で昼休みになれば一番に校庭に駆け出し、どんな形のボールでのかまわず追いかけ回した。

体育の時間が一番好きで、負けず嫌いな性格も相まって全ての種目に本気で勝ちにいく幼少期。

そんな子供だった僕は、足が早く球技が得意だった。

どんなスポーツでもある程度のレベルに達することができ、よくいる地元の運動神経の良い子供だった。

そんなこともあり、新しく始めたラグビーでも自分の居場所を与えられ、そこで頑張っていくことができた。

ポジションの名前も初めはわからず、体験会を経て入ったスクールでは1ヶ月後には試合に出してもらった。

ボールを持ったらとりあえず走れ!捕まらなければいい。あの線を越えたらボールを置くんだ!それがトライだ!

なんともわかりやすいスポーツ。

でも当時の自分には十分すぎるくらい楽しい時間だった。

トライをすればみんなが駆け寄ってくれる。

自分が目立ったはずなのに喜んでくれる。

そんな瞬間がとても好きだった。

ラグビーを始めるまでは剣道をやっていた。

団体戦はあればほとんどの場面で個人競技として扱われる。

小学生とはいえ、西日本の全国大会にも出場した記憶がある。

地元では優勝するかどうかも実力もあった。

そんなスポーツ大好き少年がいきなり団体競技に飛び込む。

これまで自分が試合に勝つことが喜びで、自分が一本を取ることが勝利への近道。それが実力で褒めてもらえる。評価してもらえる唯一の事柄だった。

だが、ラグビーは全く異なる。

団体競技ということもあり、自分が目立つことだけが正義ではない。

チームには縁の下の力持ちが何人もいる。

逆に自分が目立とうとすると怒られたり、否定されたりする瞬間もある。

たった10年間の人生でも、それまで自分が生きてきたロードマップにはないスポーツの精神がラグビーにはあった。

今思えば新しい環境、概念、精神と違う場所に飛び込み拒否反応を示してもおかしくなかったと思う。

だが、そんなことは全くなく全て受け入れていたのた。

かなり不思議だなと今だからこそ思う。

本当にラグビーにハマる瞬間がどこかにあり、今でもその真髄に魅了されている証拠だろう。

中学に上がり、そこでもラグビーをすることを決意。

(校区内の中学校にはラグビー部がなく、ラグビー部のある同じ市内の中学校に越境通学することを決意。その話も色々あるが長くなるのでここでは割愛)

中学生になり9人制から12人制に少し人数が増える。

部員はありがたいことに2~3チームは組めるほど3学年でいた。

やはり中学1年生から見る3年生は体つきも風格も一段と違う。

ぶつかれば毎日骨折してしまうのではと怯えることも多々ある日々。

そんな中でも新しくできた仲間と毎日ラグビーをすることが楽しい。

中学生に上がり、ポジションは1つ内側に行き15人制で言う12番(CTB:センター)をすることになった。

ここでも理由は簡単で経験者だからという理由だった。

難しい10番は同じスクールで一緒にプレーしていた選手がいたので、その選手が担うことになり、バッテリーとなる9番は一段と身長の小さい選手が担うことになった。そのあとは同級生のほとんどが未経験者ということもあり、希望のポジションを取り合った。

残ったポジションの中で12番と14番があった。

僕ともう一人。

話し合った。

「俺の方が足が速いから14番やりたいです!!」

そう先に口を開いたのはもちろん自分だった。

どうしてもこのポジションがやりたかったらしい。

でも、経験者だからということで希望通りには行かなかった。

それもそうだ。

どれだけ足が早くてもそこまでボールが回っていかなければトライには繋がらない。

経験者ということはその部分も中学1年生でも理解はしていて、「あいつ自分より足が遅いのに、、」と思いながらも渋々諦めた。

そのまま1年が過ぎ去った。

中学1年生での記憶はほとんどない。

なぜだろう。何をしていたのだろう。

あまり覚えていないが、多分ラグビーのラの字を習っていたのだと思う。

3年生が引退し、新チームが始まった。

新チームではリザーブなどに食い込めるかという順当な形だった。

だが、10番を務めていた2年生が怪我をした。

順番では1年生の同級生の10番が先発起用されるはずだった。

でも、同じタイミングでその選手が怪我をしてしまった。

困ったことに、チームの司令塔が不在。

その控え選手も不在。

チームのピンチとなった場面で抜擢されたのは、リザーブで燻っていた足の速さが売りの未経験者よりの経験者だった。

10番、司令塔が何をすれば良いのかわからないながらも試合に出た。

結果がどうだったのか覚えていないが、少し感触を掴んだのだろう。

今までパスも投げたことがなかったし、キックも蹴ったことがなかった。

でも自分がパスもして、キックもしないとチームが機能しない。

そんなことを試合で気がついた。

もちろん団体スポーツなので全員の力が必要だが、チームを舵とる司令塔は違う比重が押しかかる。

同期が復帰し、先輩が復帰したが、その頃にはなぜか司令塔の位置に居座っていた。

顧問(監督)の采配があったのだろう。

今振り返ればあの時に10番を経験させてもらい、試合に出していただいたことがなければ、おそらく今自分はラグビーを続けていない。

大学生になり恩師に会う機会があった。

なぜ10番にしたんですか?と問うと、「キャッチがうまかったから」と言われた。

全く意味がわからなかった。

パスやキックなどの専門的なスキルを駆使し、言葉巧みに周りの選手をまとめ、チームの舵取りをしなかればいけないポジションにも関わらず、キャッチが上手いからとポジション変更させたのだという。

でもその意味は今になれば理解できる。

ラグビーフットボールなので、フットボール的要素のキックは必要性が近年高まってきている。

それ以前にはパスをどれだけ繋ぐことができるのか。そういった観点がやはり強い。

小学生時代の話にも通じるが、ボールを捕る事ができたということはこの年代の中ではかなり大きなアドバンテージになる。

というもの、サッカーや野球、バスケやドッチボールでは扱うことのない丸くないボール。楕円球がスクリューパスだと突き刺さって飛んでくる。

このボールに恐怖感を覚えずにキャッチできることは、そう簡単にできるわけではない。

たまたまそれができたこと。それだけが10番を始める理由につながったらしい。

もう1つ挙げるとすれば、頭が良く切れたこと。

剣道で学んだ駆け引きという部分が10番にはとても重要とされる。

相手が嫌なことを徹底的に行う。そのための観察眼やアイデア、最後はそれをチームメイトに伝える言語化能力。

それら全ての資質が揃っていたのかもしれないと当時は感じたのだとか。

中学1年生って。。。

そんなことわかりますか??

と思わず返してしまったことを覚えている。

だが、やはり学校の先生という職業柄か、子供がどのように成長していくのか、そういった人の未来を見る力が僕に成長するきっかけをくれたのだと思う。

そこから10番に出会い、今まで10番としてプレーし続けてきた。

高校は顧問の母校を受験。

今ではラグビーファン全員知っている全国有数の強豪校とまで強くなっている。

当時もそんな片鱗があった。

大阪の中でも強豪校で、決して経験者だからといってもペーペーがいきなりレギュラーになれたり、通用するような場所ではないと思いながらも、チャレンジすると母と約束し、進学を決意。

1年目は全くレギュラーには絡む事ができなかったが、2年生では花園(高校生の全国大会の通称)に出場する事ができた。

だが、ポジションは10番ではなく、9番(SH:スクラムハーフ)だった。

これもまた高校の恩師に聞く必要がある。

なぜその当時ポジション変更を提案されたのかについて。

今後聞く事ができればまた記事にしたいと思う。

強豪校なので、人員不足ということではない。

でも実力で勝ち取れたとも思えない。

なぜなのか。

そこを深掘りしても仕方ないが、気になる。

今度監督と会うことがあれば聞いてみよう。

ということで2年生では9番で全国大会に出たが、結果はベスト8。

優勝からは程遠かった。

3年生になり、本職である10番に戻った。

チームは幸先よく選抜大会 (春の全国大会)で優勝、夏の7人制全国大会優勝と結果を残していった。

試合には勝つ事ができたが、当時個人的にはうまくいっていたのだろうか。

思い出してもなかなか難しい部分だ。

高校ラガーマンが目指す頂点は全国高校ラグビーフットボール大会(通称:花園)だ。

3年次はこの大会でも優勝する事ができ、春夏冬の3冠を達成した。

史上2校目の快挙となる。

今思えばかなりすごい実績だと感じますが、当時は目標を達成することは割と当たり前のこと、逆に考えると負けることの方があり得ないというマインドだったので、もちろん嬉しかったが、達成したことの凄さは理解できていなかったかもしれない。

でも2年生と3年生では同じ大会でも出場していポジションが異なり、年次も違うがかける想いが違った。

やはり自分の本職はここなんだと。

高校生で10番がラグビーの中での自分の居場所だと悟った。

プレーをするには、それ以外に14ものポジションがある。

だが自分にはここしかないと今でも思う。

中学生の頃、当時の顧問が自分を抜擢してくれた理由。

相手が嫌なことを徹底的に行う。そのための観察眼やアイデア、最後はそれをチームメイトに伝える言語化能力。

それが上記のことであるのであれば、今思うとこの部分は自分今得意としていることに気づく。

本当に先見の明があったのかもしれない。

今でも相手を観察する事が好きで、どこにスペースがあるのかをいち早く見つけ、そこを攻撃するためにはどうすればいいのか、それは本当に相手にとっては嫌なことなのだろうか、どのタイミングで攻撃するべきなのか、ジャンケンだとさっきはパーだったから次はどうしようか、仲間にはどう伝えれば伝わりやすいのか。

そんなことを今でも行うわけですが、これはもともと中学時代にいつも間にか評価されていた部分の延長線に過ぎないことに気づく。

中学生ながらもその片鱗を見せていた自分がすごかったのか、成長していないかもしれない自分がダメなのか。

答えは出ない問いだが、自分自身の強みが一貫してこの15年間あることがとても嬉しい。

と同時に、もちろんパスができるようになったりと、10番として必要とされる部分のレベルアップはあったと思うが、自分が今このレベルでラグビーができていることが非常に感慨深い。

今ある環境が当たり前ではないこと、ここのステージを目指したが夢叶わなかったもの、諦めざるを得なかったもの。周りにはたくさんいる。

良くも悪くもスポーツの世界はどうしても実力がものを言わせる側面があり、生き残りをかけた戦いの場でもある。

だからこそ、自分の強みを明確にし、自分自身を売り出す必要がある。

自分の努力は時に実らない事がある。

だが、必ず誰から評価してくれる。

その後の人生に良い影響を与えてくれる。

間違った努力や傲慢な態度は目標から遠ざかっていく。

10番として最大の役割はチームを勝利に導くこと。

自分の役割は一貫して中学生の頃から変わっていない。

だが、その役割を果たすためにできることは増えてきた。

試合の中で活躍することから、練習への取り組み方、チームメイトへのアプローチ方法、監督コーチとの連携、グラウンド外での勉強などなど。

自分自身ができることは増えている。

実際に中学生の自分に比べれば、引き出しが多くなり、経験値も積んだ。

だがレベルだ高くなり、プレッシャーも一段と高まる。

そんな中ではどのように勝ち残り、役割を果たすのか。

広げた引き出しも、出し惜しみでは意味がない。

ただの宝の持ち腐れにならないよう、全て開けられる状態にしておく必要がある。

今月、NTTリーグワン2022-23シーズンが開幕する。

10番としてのこだわりを表現できるのは、練習中やグラウンド外でもできるが、これを読んでいただけるファンの皆様には試合中にしかお見せすることはできない。

選手として一番のフィールドはグラウンドの中。

そこで自分を発揮するための引き出しをいつでも引っ張ってこれるよう最大の準備をしていく。

努力は報われないこともある。

だが、必ず誰かが見ている。評価してくれる。

今後の人生の良い影響を与える。

そう考えるマインドセットがようやくできるようになってきた。

これまでよりもさらに広い視野を持ち、今シーズンの自分の10番としての役割を成し遂げらるように日々を過ごしていく。

本記事はnote公式が出しているお題の「 #背番号のストーリー 」に準えた記事です。

この記事が参加している募集

いつも読んでいただきありがとうございます。 一人でも多くの方に読んでいただき、ラグビーをより楽しんでいただけるようこれから頑張っていきます。 コメントお待ちしています!! よければスキもお願いします。