プライベートスタジオ・リニューアルの過程 3

昨日の記事では、天板が届き、その翌日にテーブルが完成したまでを紹介しました。それから1週間が空きまして、1月21日、いよいよノイマンの音場補正アプリを使ったチューニングを実行できました! その道程を書いていきます。

無事開封なったDM3をとりあえず鳴らしてみようと古いiMacと繫いだり、Intel搭載PowerbookProに繫いだり、いろいろやって音を聴いていました。Powerbookの方が気難しくて、実は他のDACともですが、起ち上がりでロックが上手くかからず、あるいは再生途中でロックが外れ、音が途切れたり歪んだりします。オーバーサンプリングの設定を変えたり、デジタルフォーマットを変更したり、手探りで解決を試みても原因究明できませんでした。

iMacからLyla2を経てS/P DIFでNeumann KH750に接続し、アナログアウト(バランス)から別のパワーアンプへ繫いでサテライトスピーカーを鳴らしています。先日から「いい音」と言っていたのはこの状態。非圧縮リッピングしたオーディオデータはAudirvanaに読み込んで再生していました。

PBにはAudirvanaがインストールできず(サブスク以前の買い取りアプリなため)、Apple純正"Music"で再生しますが、前述通り、デジタルデータの受け渡しがうまくいかないようなのです。が、どういうわけか数日かけて自然治癒しました。16bit/48kで合わせたのが良かったでしょうか。iMacからだとそうしたことを全く気にする必要なかったのですが。

インターフェースをDM3に替え、アナログ(バランス)出力をノイマンに入れます。購入前の計画では、もうDACはDM3に任せようかと思いましたが、なんやかやの試行錯誤でPBからLyra2への接続でうまく音が出るようになると、音質が雲泥の差でしたので両者共存でやっていくことにします。DM3は実際の所PA用ですから録音スタジオ品質ではないのは承知しつつも少し残念でした。DM3のアウトをLyra2に入れても良くはないので、今後もモニタリングはLyra一択です。

ちなみにKH750の入力にはデジタルとアナログがあり、両方接続している場合はデジタルが優先されます。ただし送り側の電源を切っていればアナログが生きますので、DM3がonでもLyraで鳴り、Lyraをoffれば自然にDM3をモニターできます(Mac上で指定しますが)。無事に鳴らすまでの過程で、最大ボリュームで暴発させること複数回、トゥイーターが飛ばなかったのは幸いでした。デジタルは恐ろしい。

さて、Neumann Automatic Monitor Alignmentアプリを使うときがやってきました。以前トライしたときには、測定マイク(MA-1)のシリアルとコードを入力し物理特性のデータをネット経由で引っ張ろうとしたところハングアップしてしまう現象が繰り返され、とうとう実行できませんでした。音の良さからLyraを外すことはできないので、マイク1入力にMA-1を繫いでトライすると、それが正常なんですが、なぜか今回は支障なく進めました。

アプリではサテライトに同社のKH120(パワードスピーカー)を繫いでいる設定にします。この機種はモデルチェンジして現行ではDSPを積んでいますが、KH750発売当初はそれがなく、DSP非搭載スピーカーへ補正をかけた信号を出力し、同等の効果を得られる設計となっています。

というわけで、うちのTDL Near Field Monitor 2はAbletech製アンプモジュールを積んだTeac AX-501と組み合わせてエセKH120になりすまし、KH750のDSPによって補正された信号を吐きだして、どこまでスタジオモニターたり得るかを模索していきます。

スピーカー同士の間隔は1030mm、これを1辺とする正三角形の頂点にリスニングポジションがあり、耳の高さはトゥイーターに一致します。防音工事前の部屋は8畳、その中心位置から奥行620mmのデスクを挟んでスピーカーと対面できる程よい距離かと思います。サブウーハーは495mmの台に載せ横置きにしました。低域は志向性が薄いので正三角形の外へ置いて良いそうなのですが、正弦波を再生してみると、それなりに聴取可能な40Hzなどは完全に左側から聞こえるのが認知され、大丈夫なのか?と思います。しかし音楽を再生する際に定位が偏る印象はありません。

懸念、というか実際聴いて分かる「嫌み」を形成するのはパソコンの外部ディスプレイで、文字が読める距離に設置すると完全に正三角形の内側に収まってしまいます。これは衝立として音波を乱しているのは明白で、どうしようか悩みの種ではあります。がしかし、周波数特性と距離による位相差なども解決するという測定アプリとDSPの能力に期待してみることにします。

1辺1030mmのアライメントを入力し7箇所での測定を開始します。リスニングポイントの他、260mm距離を置いた左右、前方200mmと後方250mm、中心点の上下100mmと計7箇所、Lch、Rch、subwooferの順で一度ずつスイープ音が短く鳴ります。それだけです。前進位置での測定時に、マイクがクリップしたのでゲインを少し下げて初めからやり直してくださいと指示が出ました。マイクを正確に移動させるために、床に紙を敷き、予めセッティング場所を記しておきました。

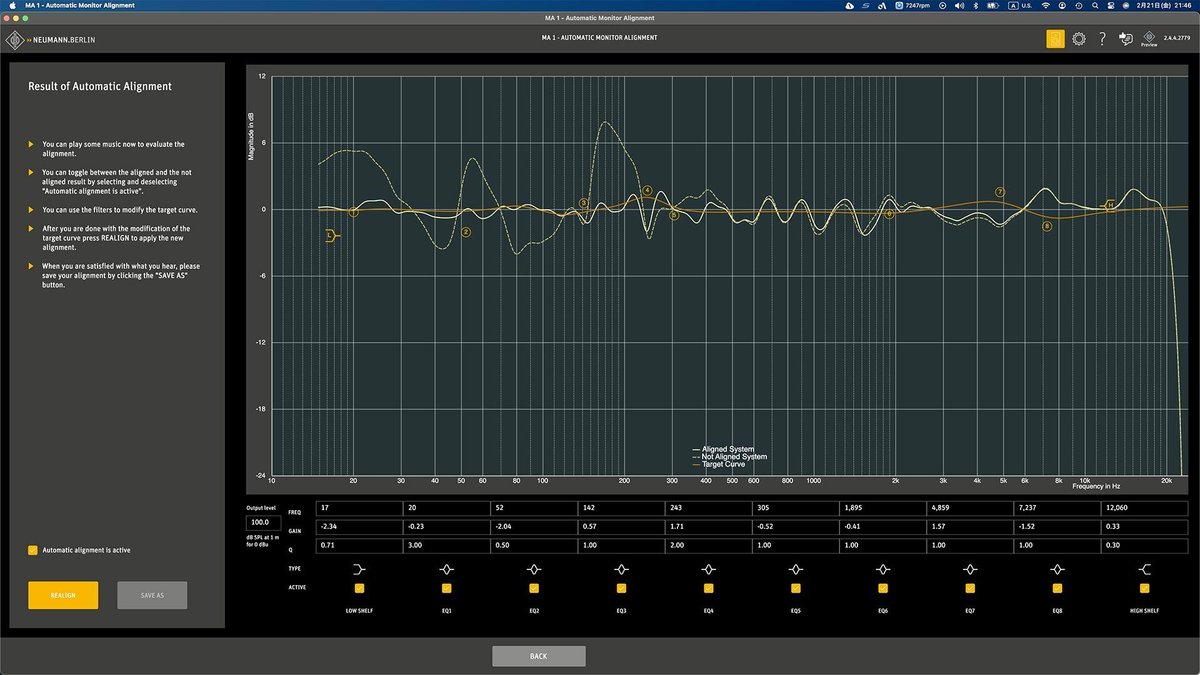

そつなくこなせれば短時間で済みます。すぐにその測定結果と、補正した状態での特性が図示されます。

破線がこの部屋で鳴っているシステムの特性です。170Hzに7.5dBほどのピークが目立ちます。80Hzでは約4dBのディップがありますので、1オクターブで12dB近い急峻な上昇カーブが見て取れるのでした。サテライトの方では50Hzが再生限界で、サブウーハーのクロスは80Hzなので、170Hzのピークも42Hzのディップも、定在波の影響と思われます。このデータを基に物理的な室内のチューニングを行えば、裸特性を向上させられるのでしょうが、それは今後の課題として今はDSPに任せます。逆に、部屋を弄れば(反射材、吸音材を入れるなど)この演算結果は適用できなくなります。

機械任せだとローが盛り上がっているのがご覧頂けるでしょう。ターゲットラインがフラットではありませんし、実際、聴感でもタイトな低域ですが強すぎます。80Hzで切ってしまっているサテライトスピーカーから出ている「低音」は締まっていてスピード感があり、解像度が高い、聞こえのいい音です。Teacのアンプをoffれば、即座にサブウーハーの出音のみを確認できますが、それが鳴らす音は非常に小さい。音楽にそこまでの低域成分は元々入っていないというわけです。したがってシステムトータルで非常に良いバランスが得られるのだけど、だったらフラットを目指しましょうよ、とフィルターを活用してみます。

これはグラフを見ながらの手入力です。ターゲットラインをフラットにし、アライメント適用後の周波数特性を改善します。もちろんこの作業は音楽を再生しながら行うことができます。やはりデフォルトでのバスブースト気味のセッティングよりもフラットの方がバランス良く聞こえます。これこそが求めていたものです。グラフに凸凹はあるものの、ほぼプラマイ3dB内に収まっているように見えます。もちろん、再生中に補正の有無を簡単に比較できます。

更に微調整を加え、これでよいとなったらSAVEボタンを押すと情報がサブウーハーに書き込まれ、以降アプリを開かずとも再現されるのです。ここからは、可能な限り多くの音楽を聴いて違和感がないか検証しよう、ということを、記事執筆の傍ら行い続けています。時刻はやがて午前4時になろうとしています。リスニングポジションで、目の前のディスプレイが目障りだから目を瞑って音を聴きます。やはり奥行方向への立体感が阻害されているイメージを払拭できず、テーブル上の配置が駄目だと思います。ディスプレイをどかしたりすれば、また測定からやり直しです。なので当分このままにしておきます。

音楽を鳴らしたまま放置してひとまず寝ました。7時間睡眠をとっても、17時間分のプレイリストは終了していませんでした。朝食(時間的には昼食)もとらず、フレッシュな耳でアライメントされた出音を聴いています。一昨年出たThe Beatlesのリミックスされた赤盤・青盤を全部聴いて、次に昨年のConton Candyの初フルアルバムを流します。国内生産のCDはとにかく音圧が高いのでPrism Sound(Lyra2の製造元)のコントロールアプリではオーバーロードが点きっぱなしになっており、Musicアプリの方で音量を下げ、内部のデジタル処理上でも良好な信号状態を作ります。

時々、この音楽は歪(ひず)んでいるのではないかと疑う瞬間がかねてからあって、多くの場合マスタリング時点でCDの再生限界までゲインされており、再生システムでのアッテネートが必須だったことに今さらながら気付きます。昔のCDは余裕があって再生音が歪むことなど無かったのですが、2003年の"Yuming Compositions: FACES"がどうやってもクリーンに再生できなかったことが記憶に鮮明です。いわゆる音圧競争という奴で、パッと鳴らしたときにでかい音が出ると視聴者が「素晴らしい音」だと錯覚する心理を突いたものです。機材内部でのデジタル信号の受け渡しでも歪みは生じるようなので、適宜ゲインを下げなければなりません。

というわけで日本のロックアルバムに合わせて"Music"アプリのボリュームを下げ、Lyraの入り口でオーバーロードしないようにします。だいぶ汚れのないすっきりしたサウンドが得られたとき、試しにNeumannアプリでのフィルターセッティングを全て解除してみました。すると不思議に低域のブーミーさが取れ、説得力のあるサウンドになっています。

ちなみにLyra2のボリュームコントロールをバイパスできる状態(最大出力)で、当然耳や機材が壊れそうな「爆音」になるのを、ギリギリ聴取可能なレベルまでノイマンの方で下げます。デフォルトで100のOutput Levelを様々なソースで試して74に決めました。それでもLyraのボリュームをスルーしたときは無理な大きさで鳴ってしまいますが、ボリュームを生かすことにして半分程度(-24dB)まで下げると丁度良いリスニング音量になります。満足したのでノイマンアプリのデータをセーブして終了します。

24時間試聴を続けた結論。手動のフィルターは一切かけず、測定結果を演算で補正したカーブを素直に適用、アウトプットレベルをぐっと下げ、それに至る受け渡し場面でのレベルマッチングを取ることで、かなり納得できる音が得られました。正直、これは商業スタジオのモニターに肉薄していると思います。課題(パソコンディスプレイをどうするか)は残していますが、スタジオ構築の初動において間違いはなかったこと、今後得られる聴取経験はこれまでと次元が違うことを期待でき、とりあえず安堵しています。

全ての作業期間を通じてMacBookPro(Core i5 / 8GB)のファンはマックススピードで回り続けていました。非常に負荷がかかるタスクのようですが、アップルシリコン以降、またメモリーをもっと積んでいれば問題ないかと思われ、課題の焦点はむしろMac本体にあると痛感しています。4月になれば、システム心臓部を刷新しますので続報をお待ちください。ここまでお読みいただきありがとうございました。