Pain Point #1 - 建設業界 -

はじめに

日本の建設業界は、積年の課題が深刻さを増しています。

もっとも分りやすい転換点が、時間外労働規制の猶予期間が終了する通称「2024年問題」です。各企業はこの問題に直面しており、法令順守と労働力不足の間でその対応に迫られています。加えて、職人の高齢化や全面的なコスト高が、後述する課題の深刻化に拍車をかけています。

これらの問題に対して、デジタルソリューションを活用した労働生産性の向上が求められますが、建設業界は他業界と比較して労働集約型の産業であるため、特に現場サイドではデジタル技術や自動化技術が浸透しづらい状況です。

このように重要度と緊急度の高いニーズがあるものの、未着手の領域が多いのが建設業界であり、国内海外問わず課題解決の発展途上にあります。

ここから、建設業界に関する、「業界の特徴」「国内外のスタートアップの取り組み事例」を紹介し、最後に深刻化する国内建設業界の課題のポイントを整理していきます。

新たに事業を始める起業家にとって、本記事が参考になれば幸いです。

なお、この記事を作成するにあたっての背景・目的は、以前の記事にて説明してあるので、興味のある方はそちらを確認ください。

業界の特徴

マーケット概観

日本の建設投資は年々増加傾向にあります。

国土交通省『令和6年度(2024年度) 建設投資見通し』によると、2024年の見通しは73兆円となっており、改装・改修を除いた名目値も58兆円と過去最大の見通しとなっています。

建築と土木の割合では、建築が65%土木が35%となります。

全体の半分以上を建築が占める構図となっており、この傾向は年度によってばらつきはありません。

環境認識

堅調に見える建設業界ですが、事業環境は厳しくなっています。

1つずつ確認していきます。

労働力不足

国土交通省『建設業を巡る現状と課題』によると、建設業における就業者数は、1997年の685万人をピークに減少傾向が続き、2022年時点では過去22年間で最低の479万人(1997年差▲206万人)となりました。高齢化も深刻となっており、2022年時点で55歳以上は約36%となっています。

直近2023年度のデータで詳しい年代別の就業者数も確認します。

統計局『労働力調査』から建設業就業者を確認すると、50歳以上が半数以上を占めていることが分かります。10年後には半数以上が60歳以上となり、第二次ベビーブーム世代が60歳以上に差し掛かります。

また、建設業の時間外労働規制の猶予期間が終了する2024年を迎え、更なる労働力の確保・労働の効率化が求められています。

労働力の確保については、外国人の活用が盛んに行われています。

国土交通省『建設分野における外国人材の受入れ』によると、2012年から10年間で建設分野に関わる外国人数は10万人も増加しました。また、水際対策の緩和や制度周知に伴い、就労制度の枠組みとして認められている特定技能外国人数も2022年より大幅に増加しています。

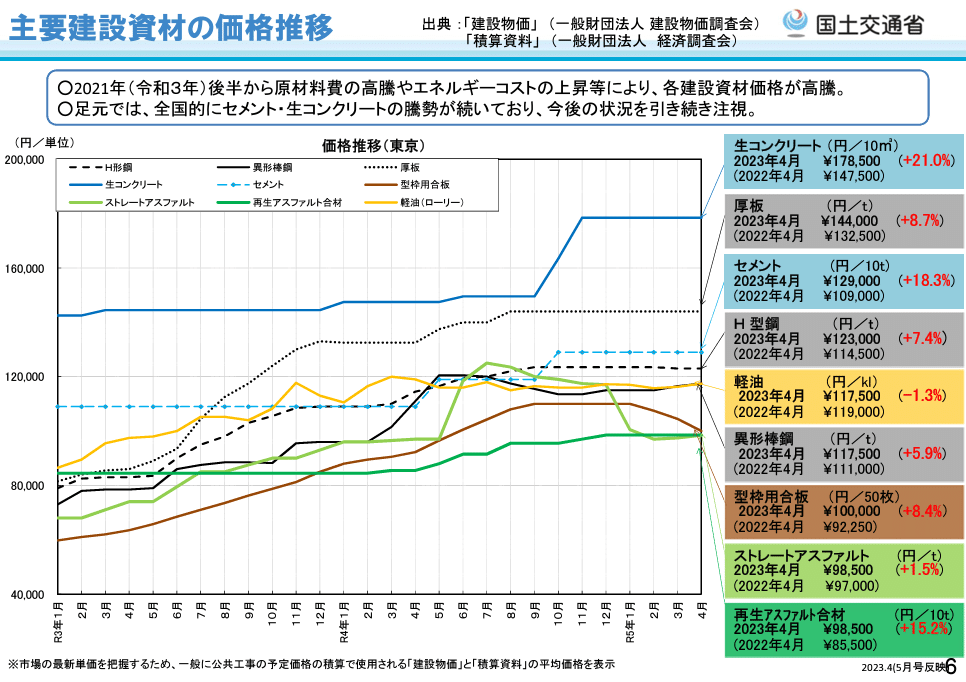

コスト高

昨今、人件費を含めあらゆる物価が高騰していますが、様々な原料・資材を使う建設業も例外ではありません。国土交通省『建設業を巡る現状と課題』によると、あらゆる建築物の基礎として使われる生コンクリートは2022年比+21%、鉄筋建築物に使われる異形棒鋼は2022年比+5.9%となっています。

建設資材の価格高騰には、適切な価格転嫁を促す「スライド条項」が設けられていますが、日経クロステックによると53%が適切に価格転嫁されていないという状況です。

深刻化する業界の課題

「労働力不足」「コスト高」を背景に、建設業界では積年の課題が深刻さを増しています。

本記事では2つをご紹介します。

課題①多重下請け構造

課題の1つ目は「多重下請け構造」です。

国土交通省『中建審・社整審基本問題小委員会中間とりまとめ』によると、多重下請け構造とは『(前略)工事全体の総合的な管理監督機能を担う元請のもと、中間的な施工管理や労務の提供その他の直接施工機能を担う1次下請、2次下請、さらにそれ以下の次数の下請企業から形成される』とされており、以下のような課題が挙げられています。

・施工の品質面や安全面の低下

下請け構造が多重になるにつれて、施工体制が複雑化することで施行管理・安全管理に影響が出る可能性があります。具体的には、施行に関する責任の所在が不明瞭になりやすい状況が生まれたり、現場施工に関して元請や上位企業からの管理が行き届かなくなったりする可能性があります。その結果、納期の遅延や基準を満たしていない施工が発生したり、重大なミスが見つかった際の迅速な対応ができなくなったり可能性が高まります。

・下請の対価の減少や労務費へのしわ寄せ

下請として中間段階に介在する企業数が増えることで、これらの企業に利益として受け取られる対価が増加するため、下位下請け企業の施工対価の減少や、労務費へのしわ寄せが生じます。

なぜこのような状況となるのでしょうか。その原因を考察する前に、多重下請け構造の現状を見ていきます。

国土交通省『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会』によると、3次以上が半数以上を占めています。特に工期が伸びるほど下請けが増える傾向にあります。

また、同資料によると、「労務の手配」「使用機械の手配」「材料の手配」などを下請け企業が実施する傾向にあります。

同じ資料から、下請けに付す理由は、元請け~2次企業と3次企業では異なることが分かります。

元請け~2次は「専門知識の必要性」と「(雇用の外部化を利用した)コスト削減」といった「労務の手配」の課題に集約できます。

また多重化が進行してしまう3次以下については、「労働力不足」が課題となっていることが分かります。

課題②労働力の確保

課題の2つ目は労働力の確保です。

先述のとおり、建設業界への就業者数はピーク時と比べて200万人減少しています。

また、年齢構成も2人に1人が50代以上と高齢化も深刻なので、跡継ぎや技術継承も懸念されます。また、特に人材不足が深刻化している中小企業の廃業が増え続ければ、建物を支える担い手がいなくなり、地域の存続にも関わってくるため、新たな問題の種となります。

労働力確保のためには、「出ていく就業者を減らすこと」と「入ってくる就業者を増やすこと」、さらに他業界との人材の取り合いに主眼を置かなければならず、アンコントローラブルな要素が多いと言えます。

厚生労働省『建設業における雇用管理現状把握 実態調査報告書』から、若年従業員が企業に求めることと企業側が定着させる取り組みを確認し、それぞれ上位5位までを表にまとめます。

上記の表を確認すると、従業員側は「週休2日の推進」が他の項目から1つ抜けて最も高いのに対して、企業側は「社会保険への加入」を取り組みとして挙げています。賃金については双方の思惑が一致していることがうかがえます。

「週休2日の推進」は2位と10ポイント以上高く強く求められているのに対して、企業側はなぜ取り組みが難しいのでしょうか。

同資料によると、「工期に余裕がない」「人材不足」「労務費の圧迫」が上位に挙げられています。

工期については、令和元年に施工された「新・担い手3法」や2024年から建設業も対象となった「労基法改正」によって、適切な工期の設定が求められています。

但し現状は厳しく、野原グループのアンケートによると、大手・中小関わらず多くの企業が「適正工期の見直しは難しいため、働き方はかえって厳しくなる」と回答しています。

また、同アンケートより、人手不足への対策としては、1位が「若手の採用(32.6%)」、2位が「対策は出来ていない(検討もされていない)(31.5%)」となっており、対応に苦慮していることがわかります。「デジタル化による生産性の向上」が14.9%と低い数字となっていることも特徴的です。

デジタル化は、人材不足も労務費の圧迫も解決できそうな手段ですが、建設業では労働集約的な業務が多いことが、デジタル化推進の障壁となっています。

同社の別のアンケート結果によると、「デジタル化による生産性向上、業務効率化が進まない理由」に対して、次点を大きく突き放して「デジタル化できない作業が多い(52.8%)」という回答が1位となりました。

また、「デジタル化による生産性向上、業務効率化が遅れていると思う業務プロセス」という設問に対しては、「施工・専門工事(35.3%)」が最多の結果となり、改めて労働集約的な業務がデジタル化の遅れを妨げていることが確認できます。

翻って、このような厳しい状況なので「適切な工期設定」が競争力の一部となりうることも示唆されます。

国内外のスタートアップの取り組み

業界特有の課題もはらむ中、これらの課題に対して取り組む国内スタートアップをご紹介します。また、参考事例としてデジタルツインに取り組むスタートアップやロボットを活用した建設プロセスの無人化を行うスタートアップをご紹介します。

国内スタートアップ

クラフトバンク(事務業務効率化)

クラフトバンクは、専門工事会社(職人を正社員で雇用して工事を行う中小企業)をターゲットとした経営管理システム「CraftBank office(クラフトバンクオフィス)」を展開しています。

このシステムは、経営サイドだけでなく現場で仕事をする職人にもフレンドリーなUXにこだわり、LINEで勤怠〜案件確認までを完結できるようになっています。この結果、クラフトバンク社は、10代〜70代までの職人が毎日活用して、1日平均2.5時間の事務作業を数十分にまで短縮することに成功した事例が続々と生まれていると述べています。

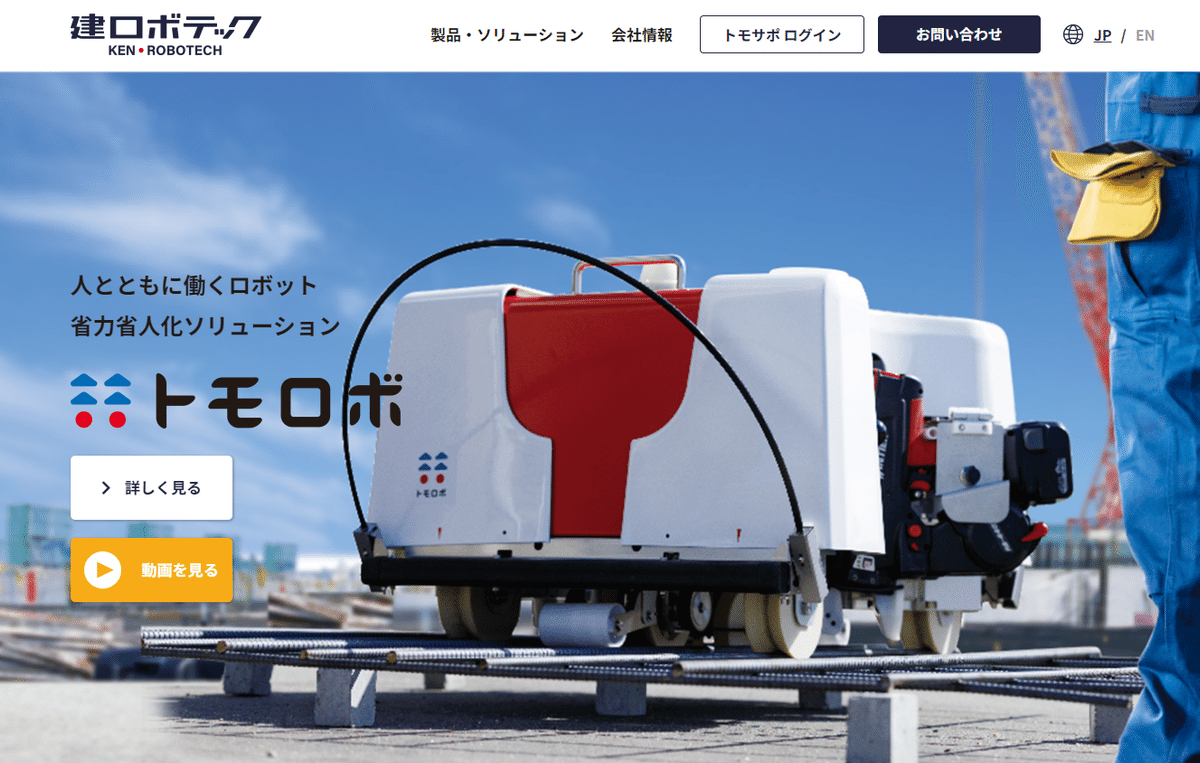

建ロボテック(現場業務効率化)

建ロボテックは建設工事における単純作業を自動化できる「人とともに働く」協働型ロボットを提供しています。例えば、基礎をコンクリートで形作る前に必要な作業である鉄筋結束を行う「鉄筋結束トモロボ」や重い建材を運搬する「運搬トモロボ」などがあり、単純作業や重労働から職人を開放することで現場における労働生産性向上に貢献しています。

セレンディクス(3Dプリンター住宅)

セレンディクスは、日本初の3Dプリンター住宅メーカーとして知られています。総施工時間24時間以内で完成される「Sphere」は、耐震性、耐熱性ともに世界最高水準の達成を目標に開発されています。3Dプリントで家の外郭および内部の造作物を生成することにより、大幅な工期短縮が可能となります。

海外スタートアップ

OpenSpace(施工管理×デジタルツイン)

HQ:サンフランシスコ(アメリカ)

OpenSpaceは、建設現場向けのデジタルツインソリューションを提供しています。

主な機能として、360度ビデオキャプチャがあり、カメラをヘルメットやドローンに取り付けて現場を歩くだけで、自動的に映像が平面図にマッピングされます。これにより、現場の進捗状況をリアルタイムで把握できることに加え、問題があれば3Dデータ上で具体的に分り易く示すことができます。監督者や安全を管理する担当者は、現場調査の時間を少なくしながら意思決定を行うことが可能となり、また現場の工事担当者も手待ち時間を作ることなく作業を継続できます。

BotBuilt(骨組自動化)

HQ:ダーラム(アメリカ)

BotBuiltは住宅の骨組みの組み立てを、ロボットアームで自動化するソリューションを提供しています。現場で組み立てると通常4〜5週間必要とされるのに対し、同社のソリューションでは2〜5時間で骨組みを完成させることができます。工期を早めるだけでなく、人の手を介するプロセスが1つ減るので、通常の住宅に比べて安価となります。2021年には Y Combinatorの出資も受けています。

Dusty Robotics(墨出し自動化)

HQ:マウンテンビュー(アメリカ)

Dusty Roboticsは現場の床面に図面情報を起こす「墨出し作業」を自動化するロボティクスソリューションを提供しています。 BIM-to-Filedを掲げ、作成したBIM図面を現場に転写するプロセスも自動化します。ロボットを使った正確な墨出しと作業員の削減により、効率性の向上とミスの削減に貢献しています。

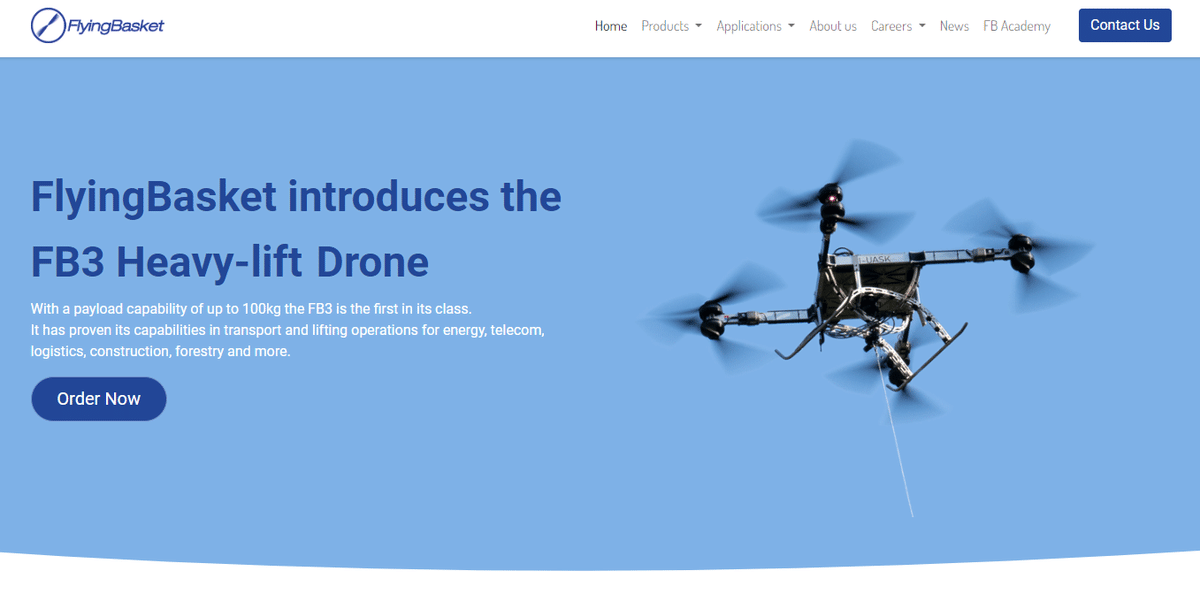

FlyingBasket(ドローンによる運搬)

HQ:ボルツァーノ(イタリア)

FlyingBasketは、最大100kgの積載能力で重貨物を扱うことができるドローンを開発・提供しています。運搬方法は箱型とスリングロープの2つを備えており、最大25km(重量が5kgのとき)の飛行範囲を有しています。重機材や設備の現場内移動を効率化できるので、作業コストの削減、作業時間の短縮とし、また遠隔地やアクセスが難しい現場での資材運搬にも対応できるため、山岳地帯などのアクセスが制限された建設プロジェクトでの活用も期待されています。

国内外スタートアップの取り組み比較

いくつかスタートアップをご紹介しましたが、大きな枠で比較するならば、国内では従業員マネジメントのDXに注力、国外ではドローンや3Dプリンター等を活用した自動化や省力化等の人に頼らない建築技術開発に意欲的であることがうかがえます。

世界では人口増加に伴う都市開発ニーズの回答として、「早く・正確に・安く」建設を行うことができるソリューションが増えており、日本では人口減少時代に従業員を確保するために、雑務の効率化や省工数化がソリューションの中心になっている印象を受けます。

各都市の課題に合わせて、テクノロジーを活用したソリューションが多様化しています。

日本のスタートアップが取り組むべき課題は何か?

ここまで建設業界の特徴や国内外のスタートアップの取り組みについてご紹介してきましたが、最後にこれから建設業界でビジネスを始める方向けに、先述した業界の課題を整理していきたいと思います。

多重下請け構造に対するアプローチ

多重下請け構造に対して注目すべきポイントは3つあります。

ポイント①施工の専門知識・ノウハウの必要性(元請け~2次)

上位企業が利用したい専門的な技術やノウハウを下請け企業が持っているため、建設業界には有資格者でないと施工できない工事が多数存在することが影響していると推測されます。

ポイント②労務コストの削減(元請け~2次)

自社で施工専門の社員を雇用するよりも、それを外部化する方がコスト削減となるため、これは基本的に建設業界が建物の竣工後に契約満了となる、業界の特殊事情も影響していると推測されます。

ポイント③労働力不足(3次)

特に3次以下は中小の工事会社であるケースが多く、繁忙期の労働力を確保できないため、多重下請け構造については各段階で課題感が違うので、2つに大別して考えることが重要です。まず元請け〜2次までの上位企業が持つ課題感に対しては、「専門的な施工を低コストで行う」ことが可能となれば、上位企業は下請け発注を行うインセンティブが減少することが推測されます。一方、3次以下の下位企業については、「労働力の確保あるいは労働生産性の向上」が実現できれば、更なる下請けに発注せざるを得ない状況が緩和されるので、多重化を防止することが可能になると推測されます。

まず、後者の「労働力の確保あるいは労働生産性の向上」に注目します。

経営管理サイドのデジタル化はクラフトバンク社をはじめ数々出てきていますが、現場サイドのデジタル化は、国内の事例が少ないです。

海外では、上述したOpenSpace社の他に、建設現場での測量や設計、施工を効率化するARソリューションを提供するTrimble社などがあります。どちらもオフラインとオンラインを繋ぐソリューションで、施工ミスの防止や再工事の発生による出戻り削減、現場監督の迅速な意思決定ができる点が主なメリットです。

前者の「専門的な施工を低コストで行う」も、日本では少ない状況です。

低コストで行うためには、ロボットなどの人ではない労働力に代替しなければなりませんが、資格が必要な施工(電気工事など)の法規的な課題や、そもそも安価で下請けに回しているため企業にロボットなどを導入するインセンティブが働かないことが推測されます。

但し、施工のサポートや建設プロセスの一部を代替するようなロボティクスソリューションはホットトピックとなっています。

例えば、清水建設は資材搬送ロボット「Robo-Carrier」や鉄骨柱の溶接ロボット「Robo-Welder」など、ロボット開発に力を入れています。

また、海外ではHP社が提供するHP SitePrintは、現場の床面に図面情報を起こす墨出し作業を自動化するロボティクスソリューションが挙げられます。

このように、施工そのものは法規的な側面から直接のソリューション提供は難しいかもしれませんが、施工までのプロセスを自動化・省人化できるソリューションはこれから日本でも増えてくるかもしれません。

労働力の確保に対するアプローチ

次に、労働力の確保については、ポイントは2つです。

ポイント①効率性の低さ

工期短縮に最も有効な手段は人材の投入ですが、従業員は週休2日を求めているためどこかで限界が来る恐れがあります。建設業界では他業種に比べてアナログ文化が根強く残っていることから、デジタルによる効率性の向上も望めます。

ポイント②外国人人材の活用

先述のとおり、昨今は外国人の人材活用が盛んに行われています。

政府・民間ともに推進しているので、今後も流れは変わらず多くの外国人が建設業に携わる機会が増えることが予想されます。

ポイント①は、多重下請け構造のポイント③労働力不足にも通じるところがありますので、ここでは現場での効率性について考えてみます。

例えば上述した建ロボテックや清水建設の「Robo-Carrier」は、単純作業や重労働から職人を開放することで、現場における労働生産性向上に貢献しています。

このように職人とロボットが共存し、現場での生産性を高めるアプローチは徐々に増えていくことが予想されます。建築には竣工までに多くのプロセスを経るため、それらを統括するプラットフォームや、それぞれのプロセスをこなすことができる可変型ロボットなどが今後の展開として考えられるでしょう。

ポイント②は、外国人労働者が増えることで言語の壁による安全性・品質の低下が課題として浮き彫りになってくる可能性があります。

例えば、ドバイのNavatech Groupは、AI駆動型チャットボット・プラットフォームSaifety.aiを提供し、現場での安全性確保に貢献しています。このプラットフォームでは、現場で働く労働者が安全性に関する問題を見つけた際に、チャットボットに確認し、回答を仰ぐことができます。また、蓄積された情報を基にインシデントレポートが作成され、マネージャーは潜在的な危険の特定・対処のプロセスを確認することができます。

このプラットフォームのポイントは、文字・音声ともに50カ国以上の言語に対応している点です。

建設現場では専門的な言語が多く使われるので、それらを翻訳し的確な報告や回答が得られるのは企業と労働者双方にとって大きなメリットとなります。

特に日本人は英語話者が少なく、また外国人も日本語の習得に苦労するケースが多いので、日本では言語を起因とするミスコミュニケーションが発生しやすい環境と言えます。外国人の人材活用から生まれる課題を先読みすることで、ニーズがあるサービスを作ることができるのではないでしょうか。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

この記事では、日本の建設業界における「多重下請け構造」と「労働力の確保」という積年の課題に注目しました。

国内において「労働生産性の向上」を実現するソリューションは、まさに発達段階であり、特に現場サイドのデジタルソリューションやロボット技術が盛り上がっています。

最後に国内外のスタートアップが提供するソリューションをご紹介しましたが、海外ではデジタルツインや自動化ロボット、ドローンなどが施工プロセスを省略化・簡易化し、現場サイドの労働生産性の向上に貢献していました。

建設業は人が存在する限り、無くならない産業です。

今後日本市場では、例えば先述した労働力不足を補うための効率化のほか、外国人労働者を含む多様な人材の活用が促進されると考えられます。

建設業で起業を志す方におかれましては、この潮流の背景を理解し、本質的な課題を解決することが重要であると伝えさせてください。

この記事が皆様の事業開発の一助となれば幸いです。