船舶免許の勉強は順調

スマ免許を申し込んだその日から、メールで届く

ログインIDとパスワードで勉強を開始できるようになります。

noteに逐一進捗を書こうかと思ってましたが、その余裕は無く

だいぶ経過してからの今に至ります。

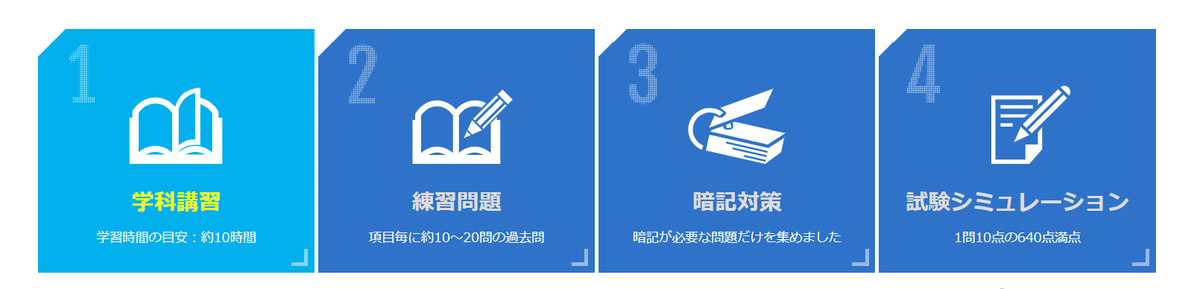

内容の紹介

学科講習

動画とテキストで学ぶべきポイントが、ガッツリ記載されてます。

教科書と講義が一緒になっているような感じです。

練習問題

学科講習で学んだことの復習用練習問題が、1項目につき10-20問用意してあります。連続で似たような問題ばかりなので頭には入ってきます。

※間違えた所とかの記録は残らない仕様なので、自身でメモっておく必要があります。

暗記対策

暗記系の単語やら、内容やらの確認用になっている。

ちょっと使いにくい

試験シミュレーション

パターンが3つ準備されており、それぞれ実践形式での問題が出てきます。

※これも間違えた箇所の記録機能は無いので、自身でメモる必要があります。

実際に学習を進めてみて

学習の進捗で進捗状況を確認できる

※しかしこれはやったかどうかの確認で、どこまで覚えているかではない

64項目もあるが、大きく分けると5科目です。

1、小型船舶操縦者の心得及び遵守事項

2、交通の方法

3、運航

4、上級運行1⃣(1級のみ)

5、上級運行2⃣(1級のみ)

1科目づつ、コンプリートしていけば余裕かと思った時もありました。

それぞれの特徴

1、小型船舶操縦者の心得及び遵守事項

一般常識と制度などの基本問題で数回読み聴きすれば、なんとかなる

人には迷惑をかけない、自分勝手は良くない、など結構当たり前な内容も多い

全12項目

以前、鎌倉の海岸をプレジャーボートで爆走した事件がありましたが

あぁ言うのは普通に考えてNGです。

操縦されてる方も免許の試験時に学んでるはずなんですけどね。。。

2、交通の方法

船舶に関係する法規が中心となります。

港則法や海上交通安全法、海上衝突予防法、条例などなど

全13項目

3、運航

ここが意外と難問ではないのか?と思いました。

普段の生活でも全然見ないし、法律等のルールと似ているが船の操縦をありきにされる話が多く、スマ免で実際に船も見てなければイメージがつかない中で操縦の基礎や航海の基礎、機関の取り扱い、気象、自己対策など

全23項目

まぁ頭に入ってこないですね。

最大の敵は気象だったかも。。。

4、上級運行1⃣(1級のみ)

海図を使った航海計画の学科の中の実技の訓練と、気象や潮汐の予測など

まずは、海図の見方や器具(三角定規、コンパス、ディバインダー)の使い方を覚える所からスタートです。

※後日、海図や必要な器具がヤマハより郵送で送られてきます。

(これらの器具代も料金に入ってます。)

気象や潮汐の問題は動画を見たり、テキストの情報を読むだけでは

まーったく頭に入ってきませんでした。。。

そこまで苦手意識もなかったのですが、1、2、3と知識を突っ込んできて

中々入っていかない感じです。

他にも海難事故事例に対して、なにが問題だったか?という項目がありますがここは常識的な問題です。

全7項目

5、上級運行2⃣(1級のみ)

機関の保守整備、機関の故障時の対処方法などエンジンの構造やトラブルシューティングを学習する所で、個人的には最難関の項目だと思いました。

とにかく名称が頭に入らぬ、車でも聞いたことあるものはまだいいのですが

船独自の機構も数多くそのパーツの細かい説明までは書かれていないので

独自に調べたりは必要かもしれません。

海水を取り入れるとか、キングストンバルブとかなにそれ?の連続です。

全5項目

私の学習スタイル

※このスタイルが万民受けするかはわかりません。

1、まずは、とにかく全部聞く

全64項目あり、進捗等もありますが

そこそこの理解程度で、次々に全部聞きました。

全部、真面目に聞いて読んでを行うだけでも、4日はかかりました。

(朝の出勤前、通勤の移動中、夜の寝る前を駆使して)

途中、寝落ちしてる日もありました。

天気の説明やエンジンの分からないパーツ名、法律などを延々と聞いてると眠くなる。。。

2、いきなり試験シミュレーションをやってみる。

無謀なんてのは、百も承知の上で

自身の理解度なんて気にせず、練習問題や、暗記問題を行わず挑戦しました。

もちろん、普通に不合格でした。

ただ、結構正解もしていて

ざっくりと理解は出来ているのだなという点と、どこがわかってないのかが

わかりました。

(試験シミュレーションの考察はまた後日行います。)

3、苦手な部分の練習問題を解く

わかる所は置いといて、まずはわかってない所、理解度の低い所を中心に

問題を解いていきます。

船舶免許における問題の出題形式は、4択のマークシート方式で

車の免許の時も同じでしたが、質問のしかたがいやらしい

適応するもの、適応しないものとか、正しいもの、正しくないものを選べ

とサラッ読んで、上から順に読んで回答!ってすると

逆だったーとなるものが多数ありました。

問題はよく読む事、問題の選択肢はすべて読むこと

すごく重要です。

後は、合格!ってなるまで、練習問題と試験シミュレーションを繰り返します。

最後にテスト合格の基準で厄介なのが

1~5科目それぞれ、約50%以上正解で単元ごとの合格判定はされるものの

総合で不合格になるときがあります。

私はこれで、とにかくシミュレーションで合格判定が出ない。。。

それは何かというと

1-3科目(33問以上の正解)

4-5科目(10問以上の正解)

ってやつです。

どういうことか、というと

1科目:12問(6問以上正解)

2科目:14問(7問以上正解)

3科目:24問(12問以上正解)

4科目:8問(4問以上正解)

5科目:6問(3問以上正解)

------------------------

合計:64問(32問以上)

👆この合格基準を満たしつつ

1-3科目は33問以上

4-5科目では10問以上

--------------------------

合計43問以上の正解が必要となります。

👆この11問の差が意外と厄介です。

ぶっちゃけ、上の50%以上の基準だけなら楽勝ですが

全体的に66%以上の正解率が必要となります。

1-3に関しては

50問中の33問でどこかでカバーしあえるのですが

-----------------------------

4-5に関しては

15問中10問以上と出題数も少なく、かつ難易度もそこそこの問題を

確実に10問以上の正解が必要となるという事です。

私は、4-5で9問正解とかになり不合格となっている事があります。

実際の試験の際にはこのあたりを意識して、注意したいと思います。