1級建築士試験奮闘記 #8 "3年"振りだね。製図試験さん【後編】

こんにちは!chachaです!

ご覧いただき誠にありがとうございます!

今回は前回に引き続き

令和4年度の製図試験についてお話ししていきたいと思います。

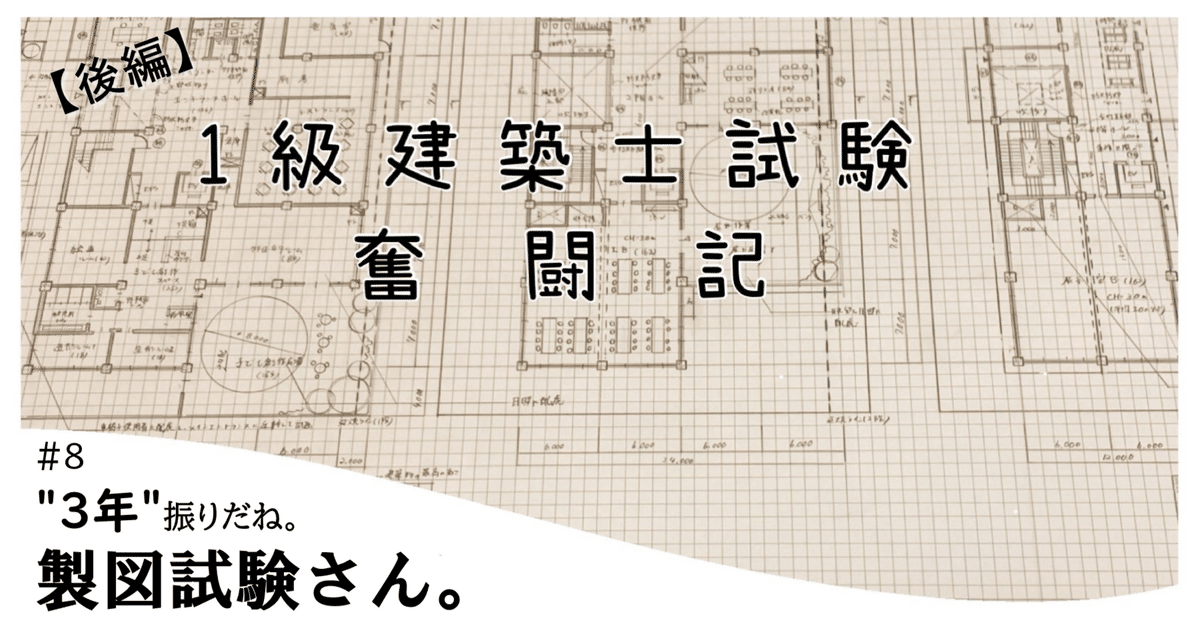

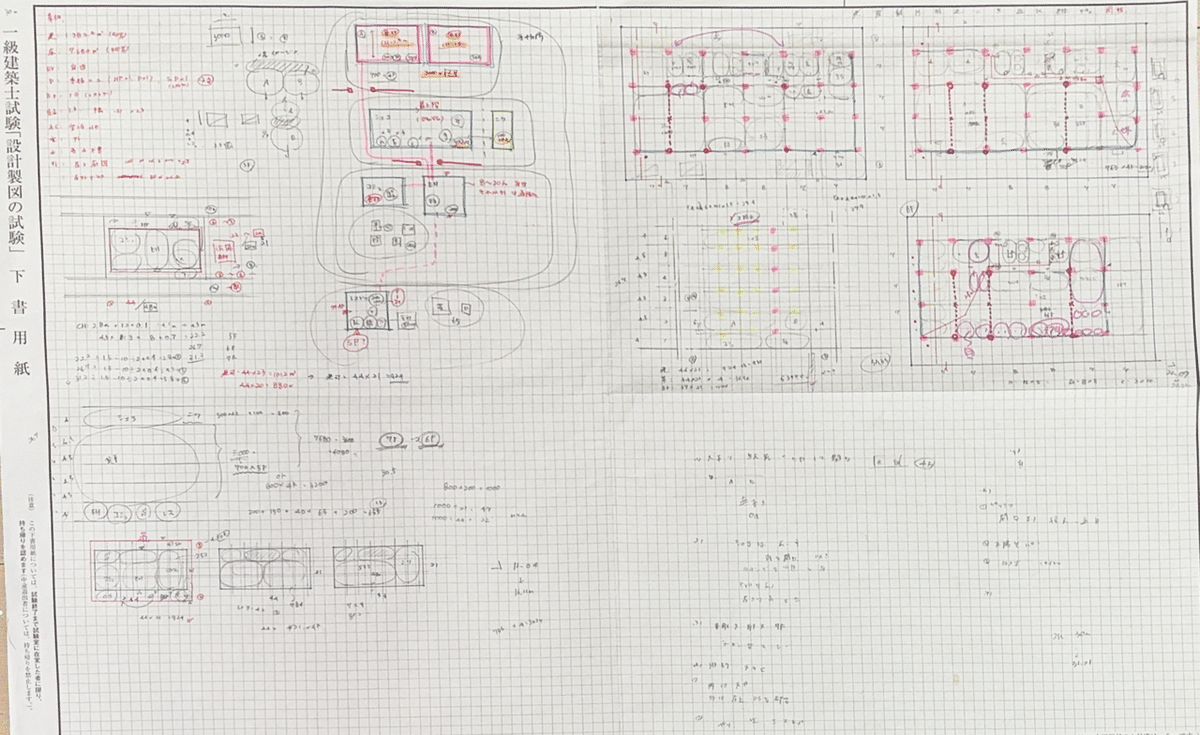

実際に解かないと意味の分からない内容も多いかもしれませんが、エスキスや復元図を載せていきますので、少しでも参考になれば幸いです。

また、※が付いている部分は不合格に結び付いたと思われる内容です。

今回も長くなりますが、どうぞよろしくお願い致します!

(合計 約4,000文字)

エスキス...約1,800文字

▪️条件整理

読み取りが終わり、エスキス用紙での作業に入ります。

(この時点で開始から約30分経過しています。)

ここからは私の心の声とともにお楽しみください。

まずは条件を整理しよう!

建築面積は1,382.4㎡(90%)、延べ床面積7,680㎡(500%)、、そんなに厳しい条件ではないな。

基準階はセンターコアか偏心コアだな。

とりあえず、無難に偏心かな。。。

次は動線整理だな。

うん、特段ややこしい動線整理は必要ないかな?

続いて建築可能範囲を検討しよう。

ただ、いつものように簡単に建物高さのが決められないな。。。

とりあえず、基準階の階高を考えてから階数を検討しよう。

貸事務室の天井高さは2.8m

PC梁で1.2m

天カセで0.1m

最低階高は4.1mか、、

中途半端だから4.5mにしよう。

とりあえず、今までの課題の階数を参考に5〜7階建とすると

5階建なら総高さ22.2m

6階建なら総高さ26.7m

7階建なら総高さ31.2m

セットバック距離はそれぞれ

22.2÷1.5-10÷2+0.4≒3m

26.7÷1.5-10÷2+0.4≒5m

31.2÷1.5-10÷2+0.4≒6m

建築可能範囲は

44×26=1,144㎡〜44×20=880㎡

ただ、青空駐車場で考えると

南側にHPとP、北側にSPと仮定して

南6m、北3mのヘリアキとなって44×21=924㎡

が最大かな。。

そして、事務室は3,000㎡以上の指定だから

5階建ならワンフロア1,000㎡以上

6階建ならワンフロア750㎡以上

7階建ならワンフロア600㎡以上

容積率的には問題ないけど、建築可能範囲を目一杯使ってワンフロア1,000㎡以上を計画するのは現実的ではないな。。

となると、6,7階建て

基準階は600〜750㎡ほどかな。。。

とりあえず、無駄に大きくすることもないし6階建てにしよう!※

※収益性を考えたら常識的な範囲でフロアを増やした方が良かったかもしれない。

建物の階数も決まったので、次は1/1000で大まかな室の配置に移る。

44×21なので、Y方向は7m、X方向は7m×4+8m×2かな。

北側偏心コアにして、貸事務室はできるだけ大きく計画、屋上庭園は東に計画すれば景観・日照も確保できて残りの部分も綺麗に残せるな。

南側をオープンにするから、エントランスホールを南側中央に計画、東西にコミュニティホールとレストランを計画すれば綺麗に納まるぞ。

とこんな感じで大まかに配置と大きさなどを計画して中間チェックへ。

ここまでで、開始から約1時間程経過してました。

中間チェックは10分弱ほどで済ませて次はエスキスへ移ります。

▪️エスキス

紫色の線は作図中に変更した内容です※

※作図中にエスキスを変更すると良いことはない

よし、とりあえずここまでは順調だぞ。

ただ、焦りは禁物だ。

一旦気持ちを落ち着かせるためにもトイレ休憩へ

周囲の状況も確認しつつトイレから戻り、いよいよエスキス開始だ。

まずは敷地を書き、通り芯を書いて大きな室から埋めていく。

最初は貸事務室。

なるべく大きく取りたいからギリギリまで広げよう。

同じ形にしたいけど、コア部分を詰めればもう少し大きくとれるぞ。

(結果的に貸事務室Aはワングリッド分Bより大きい)

最上階は東端1列を屋上庭園にし、コア部分を除いて全てシェアオフィスに。細々した室は後だ。※

とりあえず器を作ればどうとでもなる!

※これが命取りに。。。

エントランスホールを挟んで西側にコミュニティホール、東側にレストランを計画。余った北側にはその他の室をざっくり配置すれば良いだろう。

ここまで配置できたら、あとは細かい室の調整と断面だな。

とりあえず、基準階の階高は最初に検討した4.5mで良いだろう。※

1.5回転の階段の注意点は出入口が対角線上になることだけだろう。

※1.5回転階段はミスに繋がる可能性が高いので、エスキスを詰める段階でPC梁の梁せいを最低限に変更して階高4.0mにすればよかった。

そして、スムーズにエスキスは進み一旦終了。

続いて法規チェックに入る。

面積、斜線、丸防、丸特、避難、、、問題なし。※

※チェックが甘い。特にシェアオフィスの細かな室を配置しないと避難経路は完璧にチェックできない。

この時点で開始から2時間20分ほど

我ながら無難に納めた!

この調子だ!

(残り 約2,000文字)

計画の要点...約500文字

さて、ここで問題の計画の要点に。

私は要点を解く前にエスキス用紙にキーワードとある程度の構成を書き出します。

(1)は基準階についてか、収益性、可変性、多様性やら何かと書きにくい問いだな。。

とりあえず、

人通りの多い南側に間口を広く設け、集客性から収益性に繋げるか※

可変性はOAフロア、多様性は無柱空間か、、、

※商業施設ではないので、集客性についてはあまり響かない

(2)はシェアオフィスの収益性、快適性、多様な働き方、、、色々聞いてくるな。

文章を的確にまとめないと読みづらい文章になるぞ。。

(3)(4)(5)(6)は定型文でいけるな。

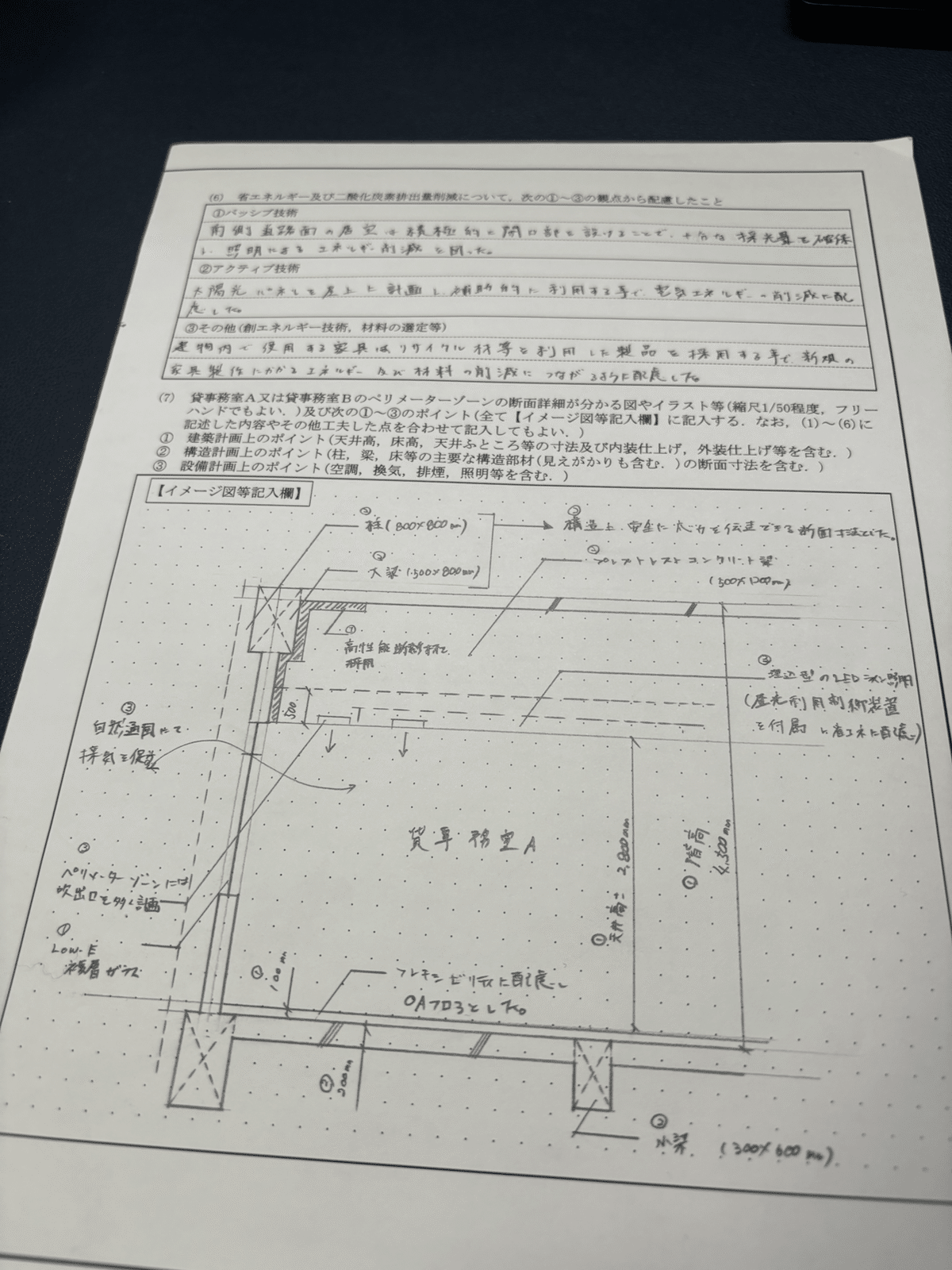

さぁ、問題の馬鹿でかい図示ゾーンだ。。

とにかく一つ一つ丁寧に書いてみるか。

躯体を書き、設備を書き、仕上げを書き、補足を書いて、、、とやってるとあっという間に20分程経ってました。

これ以外が殆ど定型文で助かった。。

最終的に要点記述は約1時間程かかりました。

(残り 約1,500文字)

作図...約1,500文字

さぁ、あとは作図して仕上げるだけだ。

ここでもう一度トイレに行って気持ちを落ち着かせる。

作図用紙を製図板にセット、エスキス用紙は製図板のブレードにセット。

準備が整い、ここからは一気に書き上げる!!

まずは面積表。そして通り芯から柱型、躯体とノンストップで書き進めます。

そして、初めて書くことになる杭基礎へ。。。

本当に書き方がわからない。。。

とりあえず、独立基礎を書いてから杭を支持層まで伸ばせばいいかな。。

となんとなくで書き上げます。

断面が終わり平面図の外構、法規事項を最低限書き終わったので、要求室の特記事項をチェックしていく。

ここで問題のシェアオフィスのレイアウトを細かく考えてなかった事に気付く。

とりあえず、大きめの貸室を端から埋めていこう。

貸室の面積は最低限の大きさでいいだろう。。

貸室Cは細々しているし、端っこに追いやろう。。

それにしても端から埋めていったから、中心が空いてしまって無駄が多い※気がする。。

まぁ、要求内容が書かれてあれば失格にならないだろう。とりあえず仕上げよう。と思い次へ。

※取っ掛かりは最低限の大きさで良いと思うが、無駄なスペースが出来た時点で計画が上手くいっていない証拠。収益性に対しても良くない

そして、特段問題もなく2時間ちょっとで一通り最低限の内容を書き上げて、最終チェックへ。

法規からチェックし、課題文も上から順に確認。

要求室も問題ない。

要求図書の特記事項へ。

まず気になったのが、2F以降の延焼ライン。

敷地境界線とオンラインだけど書いた方がいいのかな、、、?

課題文の「必ず記入する」も気にになる。

んー、、、でもさすがにオンラインに延焼ラインを発生させる意味はなく無い?!と悩んだ末に延焼ラインは書かないことに。

さぁ次は基準階の特記事項チェックに。

まず出てくるのは歩行距離と重複区間について。

と、ここで

階高4.5mにしたため、階段が1.5回転となっていたことを思い出す。

1.5回転という事は、3,5階の出入り口は対角側に付くことになる。。。

おっと、これ重複距離やばくないか!??

震える手で歩行距離を測りなおす。

直線距離8m,8m,10m,,,合計26m。

2,4階の重複距離はクリアしていることはわかっている。

さらに対角側の入り口までの歩行距離は、、、

3m….うぉ!!?

合計はギリギリ29m,,,,

これやばいぞ。。クリアしているけど、測り方間違えたら一発アウトじゃん。。。

でも今更書き直すか、、、。

階段の位置と他の部屋も書き直さなきゃじゃん。。。

と悩んだあげく厳しくとられないことを信じこのままにしました。※

※この時点で冷静な判断が出来てません。試験中に訪れる楽観的な考え方。一番の敵です。。

念のため、最上階も歩行距離を測りなおす。

一番端にある質は貸室a6※

。。。ここからの距離は重複28m。よし!!問題ないぞ。

※次回お話しますが、この時点で不合格確定しました。

そして、最終チェックと書き込みを終え提出。

そのまま学校に戻り復元図を作成します。

特に自由度が例年より高かったこともあって、クラスメイトとは色々と語り合いました(笑)

「階数何階にした??」

「階数一緒じゃん!!」

「要点の図示えぐくない!?」

「レストランとエントランスホール繋げた?」

などなど。

と、そんなこんなで令和4年度の製図試験は終了しました。

次回は採点会から合格発表、令和5年度の資格勉強についてお話していきたいと思います。

最後までご覧いただき誠にありがとうございました!