【architecture】本福寺水御堂|安藤忠雄

『安藤建築の良さはアプローチにあり』

1991年に兵庫県の淡路島に安藤忠雄氏設計で建てられた本福寺水御堂

私はアクセスの悪い場所にもかかわらず二度訪れており

安藤建築の中でも一際優れた建築のひとつだと思っている

淡路島の大阪湾を見渡す高台に位置する寺院である

安藤さんは寺院や教会などの宗教施設を数多く設計されている

ご自身は無宗教だそうだが、依頼があるのは人が集まる場をつくるという意味で優れているからだろう

建物は前述のようにアクセスは悪い

車でない場合、海岸沿いのバス停から15分ほど坂道を登ることになる

墓地を抜けてさらに登っていくとなにやら雑木林の中にコンクリートの重々しい壁が見えてくる

力強いその壁には1つの開口があり別世界の入り口のようでもある

開口を潜ると今度はコンクリートの曲線の壁があり、曲線に導かれように道が開けてくる

床には白い玉砂利が敷かれており、静けさの中で自分の足音だけが響いている

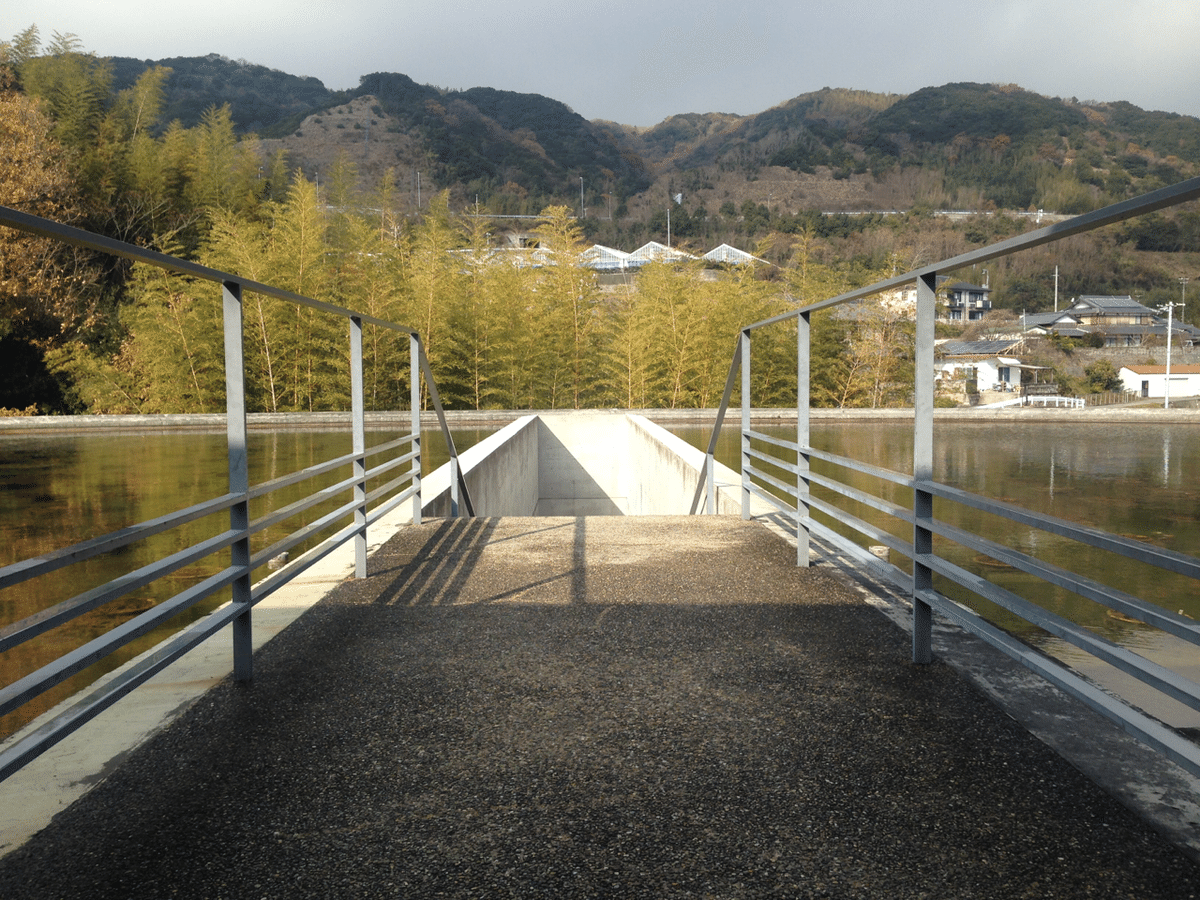

そして曲線の壁を抜けて180度折り返すと、

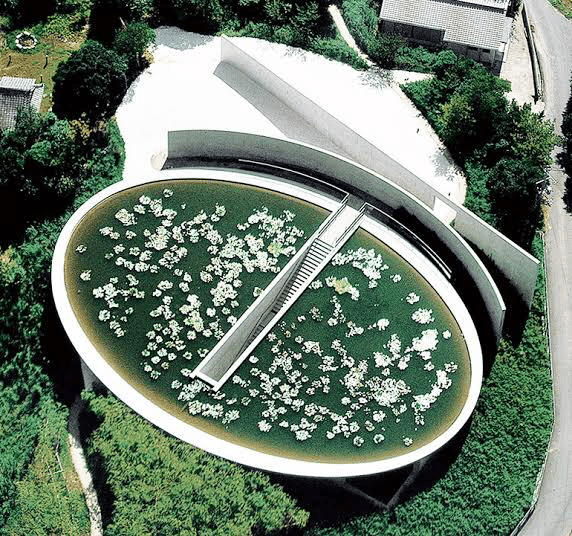

視界が一気に開けて楕円形の蓮池が広がっているのだ

寺院建築ということもあり、寺院に入るまでに心を静めたり、整える工夫と現実世界とは違う世界をつくりだすことを意図したアプローチ計画がなされている

直線の壁、共通の壁、楕円形の蓮池という幾何学を用いることで単純でありながら複雑性のある世界観が表現されている

また本堂には蓮池の下にあり蓮池の中に入っていくような計画だ

蓮池の下に本堂を設けるという、一見すると寺院建築としてはご法度のようなアイデアではあるし、最初提案をしたときは檀家さんからは猛反対を受けたらしい

しかもコンクリートの寺院建築など聞いたこともない

蓮池の中に本堂があるというのも神聖さを感じられるし、実際に蓮池の間の階段を降りていく際には静けさや尊さのようなものを感じられる

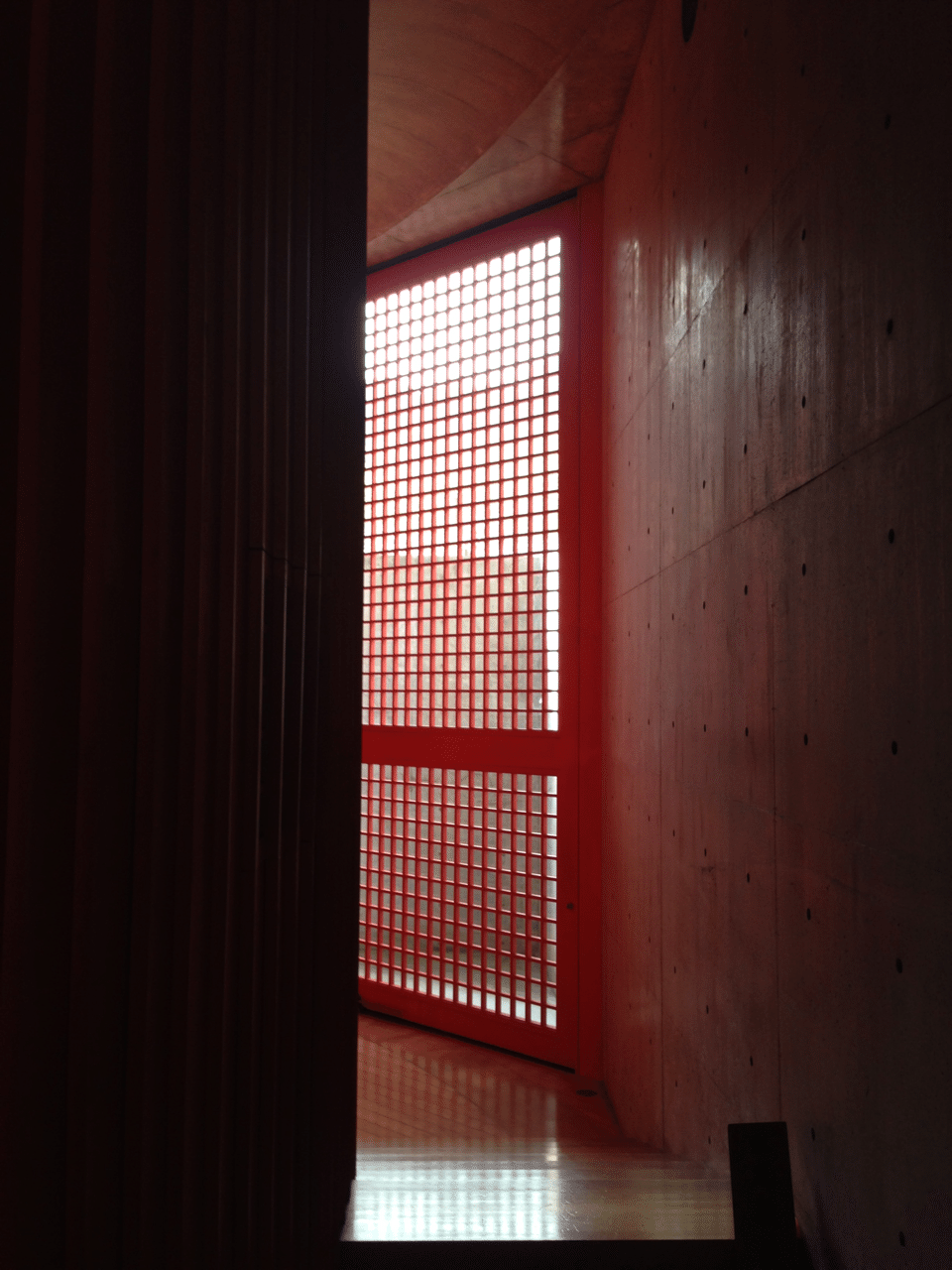

内部は二重構造になっており、中心の本堂と外周の回廊からなる

本堂では人々が集まり心を寄せ合う祈りの空間だ

一方回廊には朱色に塗られた格子から鮮やかな光が差し込んでいる

緑と合わさって実に感動的な場所であり、ここが本当に蓮池の下なのかと思ってしまう

はじめは猛反発を受けた水御堂だが、阪神淡路大震災のときには、蓮池の水が生活用水として利用されるなどありがたいこともあったそうだ

今ではすっかり檀家さんもこの本堂に満足しているのだとか

安藤建築は物語を大事にする

まず寺院建築とは何か?

人々が心を寄せ合う祈りの場であると考えればその精神性さえ表現できればコンクリートだろうが構法は関係ない

猛反発を受けながらも人々の理解を得て長い時間をかけて愛される建築に育てることを考える

実際に蓮池の管理は檀家さん達の役割であり、維持するのは相当大変である

しかし、苦労して作り上げるプロセスを経ることで愛着がますます湧いてくる

古い木造建築の床を毎日雑巾掛けすることで味が出てくるのと同じだ

そしてここを訪れる人々が俗世から離れて心を落ち着かせてまた新たな気持ちで出発できるような空間演出がなされているのも物語性を感じる

安藤さんらしい規制の概念に囚われない斬新だけど、原点に立ち返って本質を磨き直したような建築だ

是非とも訪れてもらいたい