夢のかなえかた〜オリジナルブランドの立ち上げから商品リリースまで〜

【まえがき】

この日記は、12年間の下積みを経て2013年に独立開業し、セレクトショップを立ち上げた僕が、2019年にスタートしたオリジナルブランド『Painted Blank』を立ち上げファーストアイテムをリリースするまでの道のりを時系列ごとに紹介したものです。

長い文章ですので、まずは「もくじ」に目を通してくれたら、大体の内容がわかるようになっています。

誇張も着色もない、僕が書き溜めた日記をひとつにまとめたものですので、ビジネス本を読むより何倍、何十倍も "リアル" な日常が垣間見えるはずです。新規ブランド立ち上げる決意や苦悩、失敗という感情の起伏と合わせて実際のタスクが物語ベースで理解できますので、

「ビジネス本より小説のほうが読みやすい」

「ちょっと箸休めしながら学びたい」

そんな人には特におすすめです。

情けないことに、何かするたびにトラブルや失敗を繰り返しています。そのため、この記事を読んだ方にとっては反面教師として使っていただける部分が数多くあります。これからブランドを立ち上げたいと思っている人はもちろん、起業や副業をしたいと思っている方にもぜひ読んでいただきたいです。

【挨拶】

3年以上にわたり猛威をふるっているコロナウィルスは、アパレル業界を問わず世界中に大きな恐怖と不安、そして無気力を撒き散らしました。

そんな中で 人間が夢を持ち、やりたいことを貫こうとする行為は本人だけじゃなく周りにも活力を与えます。そんな人が一人でも多く生まれることは、低迷した世界の経済活動の観点からみても良いことです。

学校の人気者や看板娘、地元で人気店の店主、地元では有名人…どんな人でも最初は "ローカルヒーロー" からスタートします。

世界を救うヒーローになれるのはごくわずかの人ですが、自分のまわりの数人、数十人に強く影響を与える人には努力すれば誰だってなれます。

とはいえ、ローカルヒーローになるのだって簡単なことじゃない。

この日記がほんの少しでも誰かの背中を押せるきっかけになり、そんな小さく強く周りに影響を与える人物を一人でも多く世の中に排出するきっかけになるならと思い、有料公開という形ではありますがこのたび思い切って公開します。

公開する予定はなかったので、拙い文章に加えて、赤裸々すぎる部分もあると思いますが、日記を書き写すことに意味があると考え、補足や修正しつつ、まとめてみたら18000文字を超える長い文章になってしまいました。

最後までお付き合いいただけると嬉しいです。

SLOW&STEADY代表

岡崎昌弘

__________________

『僕なら大丈夫』

朝起きたら必ず10回唱えるようにしている。その理由は20年間、店頭で洋服を販売してきた自分が新しいことに踏み出そうとしているからだ。

「自身のブランドを立ち上げたい」

明確にそう思い出したのは約1年ほど前(2019年)あたりだろうか。

自分が運営する店の洋服に満足していないわけではないが、入荷する洋服に対して「自分ならこうするんだろうな」ってことが度々、頭をよぎるようになってきていた。

その理由は、開業して7年間、取り扱いブランドとのコラボレーションアイテムを多数制作してきたが、その度に大好評をいただけているというのが僕の自信を積み上げる結果となった。良いのか悪いのかわからないが、今まで選択肢になかった僕の新しいスイッチを押したのだろう。

20年以上 洋服業界にいるんだからこれが簡単なことではないのは人一倍理解している。だからこそ「自身のブランドを立ち上げる」ということは今まで頭の中からいっさい排除してきた。こうやって書きながらも不安で仕方ない。

ただ、僕の人生は、中学生の頃に洋服と出会い、好きになったおかげで大きく変わった。人並みには勉強もできたし、友人関係は良好。恋愛もしてきた。毎日楽しかったが、洋服を好きになってから感じる独特の高揚感は格別で、僕にとっては何事にも変えがたい特別なものになった。

そんな想いが高じて、10数年のキャリアを積み、今では自分でお店をもち、スタッフを教育する立場にいる。もちろん、店を運営することでトラウマになりそうな悲しい別れも苦しい思いもたくさん経験しているが、一生の友だと言い切れる仲間たちにも恵まれた。

だからこそ、僕を支えてくれる仲間たちに恩返しがしたい。もっともっと感動を与えたい。僕が洋服人として生きた証をしっかり残したいと思うようになった。

ブランドを立ち上げる理由は他にもある。

まとめてみた。

【洋服屋の不安要素】

:自分が店頭に立てなくなったらどうするのか?

:常に良いスタッフが側にいてくれるのか?

:仕入れコストの上昇

:利益確保が難しい

:永続的な顧客数の確保

:キャッシュフロー問題

こんなところだろう。こういった日々の不安を「情熱」という精神論で誤魔化しながら7年間やってきた。

自慢じゃないが6年間、売り上げは右肩上がり。あとほんの少しで大きな目標に到達し、少しは楽になるんじゃないかと思って気合いを入れて仕入れをして準備していた矢先、コロナとかいう訳のわからない菌に翻弄される始末。

理不尽にも程がある…

愚痴っても仕方ないが、努力を重ねても思い通りにならないのが当たり前なら、今だからこそやりたいことを貫き、純度を高めるチャンスかもしれないと思い込み、新しいことにチャレンジするほうがいい。

チャンス、チャンス、大チャンス。

僕なら大丈夫!

『コンセプトメイキング』

【自身のブランドを立ち上げる】

真っ先に行なったことは、ブランドの世界観や、コンセプトなどをしっかり固めていくこと。いわば自分の頭の中にあるイメージをしっかりと語源化する作業。これには自分の幼馴染であり、イギリスで10年以上、ブランドの立ち上げなどの仕事をしていた友人に加わってもらいながら、

じっくりと時間をかけた。

自分の頭の中にあるイメージを切り売りすれば、しばらくの間は商品をリリースできるかもしれない。ただ、ブランドとして何を一番大切にしたいのか、自分の核はどこにあるのか。

ブランドとしての軸をしっかりと持っていないと長続きしないということは、たくさんのブランドに触れてきた僕だからこそ、痛いほど理解している。

絶対に手を抜くわけにはいかない。

最初は自分が作るものに対して思うことや、ブランドを立ち上げようと考えるに至った経緯や、動機、願望、プランや方向性なんかをパソコンに打ち込んでみる。

この時点ではまとまりがなく、ただ書きなぐる程度。その作業をしばらく繰り返した。

そこから、より具体的に下記のような項目順に分かれた問いに対し、短く完結で、誰が読んでもわかりやすい文章で整理していく。

これはイギリスの有名なブランディングの専門書を友人が和訳してくれたもの。

1−1から3−3まであるのだが、具体的なコンセプトメイキングの進行はこれをベースに行なった。

作業については、まず僕が友人に各項目ごとに考えていることを話す。友人は僕の話の中でわからなかった部分や、わかりづらい部分をその都度メモ。

そこから後日、僕と友人が各々簡潔な文章にまとめたものを見せ合い、さらに話をしながら一つにまとめていく。

最初は、ここまで細かく必要なのかと思ったが、後半につれて驚くほど僕自身の頭がクリアになっていることに気づいた。

【自分を客観的に見る】

何がしたくて、何が伝えたくて、どんなものが作りたいのか。今まで抽象的にしか語れなかったことが簡潔にまとまっていく。

まさに自分を客観的に観察しているような感覚は今も鮮明に覚えている。

これは自分でも驚いたのだが、ブランディングを進めるうちに "自分が一番大切にすべき" だと思っていたことが、実は、影に隠れていた事柄が要因で発生しており、本当に伝えたいことが別にあることが分かった。

これは、ブランディング作業を入念に行っていないと決してわからなかったこと。もし、何も考えずスタートしていたらと思うと少し怖くなった。

そんなことを定期的に繰り返し2ヶ月くらいだろうか。細かい修正や思うことや気づいたことがあれば随時、修正や追加をしばらく続けた。

そうすることで、ようやく自分のブランドの片鱗がうっすらと現実味を帯びて自分の前に現れてきた。

3.ブランド名を決める

【ブランディング作業】

ブランディングに数ヶ月をかけ、自分がやりたいこと、伝えたいこと、方向性などを固めたうえで、次に行ったのはブランド名を決定すること。

この業界に20年以上いてつくづく思うのだが、ブランド名は大切。

名前の意味やフォントやデザイン。全てがブランドを司る看板の役割を果たすのだから。

"名前に全く意味を持たさない" というブランド戦略もあるだろうが、自分は細部にまでストーリーの詰まったものに惹かれてしまう性分で、自分が作りたい商品もそうしたいと思っていることから、自身のブランド名やデザインは自分の作るものらしさやメッセージを込めたいと考えた。

名前を決める要素として、ブランドのイメージをより具現化するために、大切に思っていることをまとめてみた。

【大切にしたいこと】

▪️洋服を構成する要素をできるだけ透明にする(背景、物語、生地の原産地、縫製、パターンなど出来る限り)

▪️作り手と、ユーザー、縫製やパターン、協力してくれた人たちすべてに自分の考えや思いをしっかりと伝えて共感してもらえるような物を製作する

▪️長い間、店頭に立ってきた経験を生かして、ある程度どんな人にも着てもらえるような普遍的かつ、それでいてしっかりと物語の詰まった物を提供する

▪️自分の洋服がベース(土台)となり、手にしたお客さんがそれぞれの解釈で自由に着られる衣類

▪️店頭に立っていると、「物が氾濫し、何を買って良いのか、何が良いのかわからない」という声を一番よく聞く だからこそ自分がリリースするアイテムに関しては家電を買う時のように、しっかりと細部まで解説された説明書(マップ)をつける

▪️自分自身、洋服を好きになることで救われたことがたくさんある。お客さんたちを見ていても、洋服を通して自分に自信がつくと、みるみる顔つきが変わってくる。そんな洋服の素晴らしさや目に見えない力を信じてもらいたい

この大切にしたいことを眺めながら、ブランド名のヒントとなるキーワードを書き出していく。ブランディングと同様、「書いて消す」「消して加える」それをくり返す。

だが、最終的に残った数個のキーワードを元に、ブランディングを一緒に行った幼馴染とブランド名の候補を言い合ったが、どれもしっくりこない。

何度もブランディング資料を見直し、さらにキーワードを拾い上げてみても、どこかありきたりでビビッとこなかった。

10日ほど経ち「一旦ブランド名は保留にしよう」ということにまでなってしまった。幼馴染だけにお互いのことはよくわかっている。決まらないのに無理に決めようと頑張ってもお互い消耗するだけ。

【夜中の電話】

それからさらに10日ほどだろうか。幼馴染から夜中に電話がかかってきた。

その会話を録音しておけばよかったと今はとても後悔しているが、物事が決まるときというのは大体こんなものなのだろう。

散々時間をかけたことが嘘のように、たった3分の電話であっさりとブランド名が決まってしまった。

4.ブランド名を決める

学生時代からの幼馴染であり、イギリスでブランドの立ち上げなどに携わってきた幼馴染とともに、ブランディングをある程度完了し、ブランド名を決めようとなったものの、なかなかしっくりこない日が続いた。

名前は一旦保留にしようと決めて、ファーストリリースとなるアイテムについてあれこれと考えていた。そこへ夜中に幼馴染から一本の電話。

【夜中の電話の内容】

「ストーンズ(The Rolling Stones)のpaint it blackって曲知ってるよな?好きか?」

僕「もちろん。『黒くぬれ』 だっけ。定期的に聞きたくなるよ。昔よくMの家でかかってたよな。懐かしいな。それで?」

「いろいろとブランド名を考えてて、ブランク(元)ってキーワードがずっと頭にあって。 "透明なものに色を塗る" イメージ。透明だと色つかないじゃん。もとの歌とは逆の意味。それで、 PAINTED BLANK ってどうかな?」

僕「まじか。最高やん!!決定!!」

「!?さ気に入ってくれた??よかった!!!」

たったの3分。1ヶ月弱、散々悩んできたのが嘘みたいに思える瞬間だった。

思い返せば、高校生の頃、友人宅で洋服についてレコードを聞きながら夜中まで語り合ってた。

彼の父からもらった古いレコードプレーヤーから流れてくるBGMは、いつもかっこよくて、その選曲センスに、同級生ながら憧れた。

その中でも特に僕が大好きな曲。それを知っていた幼馴染からの提案で自分のブランド名が決定した。

もちろん2ヶ月以上繰り返したブランディングをしっかりと吸い上げたうえで。こんな嬉しいことはない。涙が出た。

いつもシャイでクールな幼馴染が、電話を早急に切りたがった理由も僕と同じだと思う。

こんなことでいちいち泣いてたらキリがないことぐらいは知っていたが、思わず涙が出るほど2人ともこの1ヶ月弱の期間、名前が決まらないことにピリピリと張り詰めていた。

ブランディング期間と合わせて考えてもかなり消耗していたのかもしれない。

ここからは、この決まった名前をブランドロゴに仕上げる話を書こうと思う。

5.ブランドロゴを決定する

1.ブランディング (一旦終了)

2.ブランド名 (Painted Blank)

今日は、決まったブランド名をふさわしいロゴに仕上げる話。

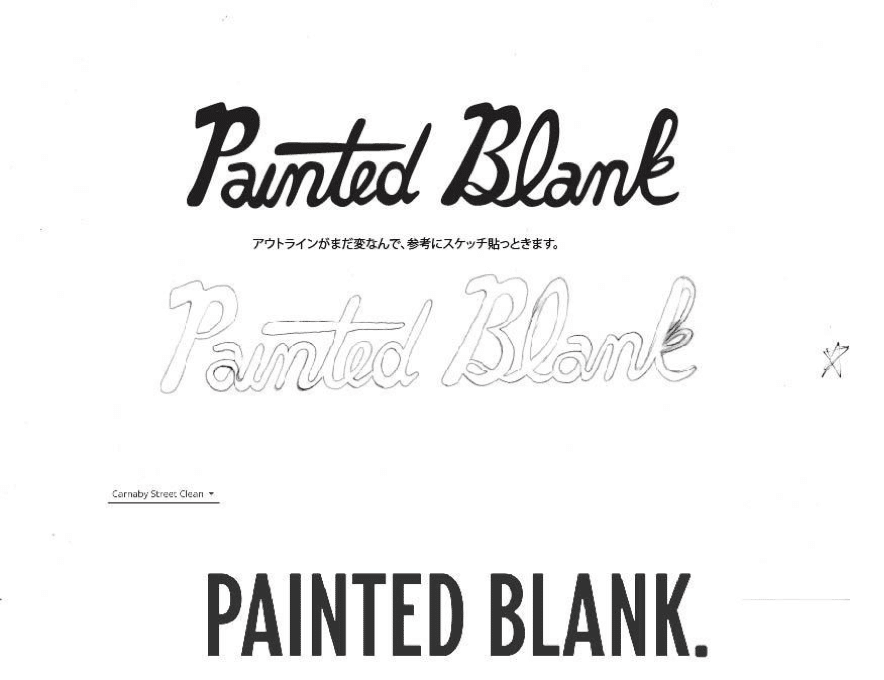

僕のイメージを幼馴染に細かく伝え、それをもとに数パターンのロゴから選ぶという流れ。

ウェブデザイナーを本職としている幼馴染だけに、ここはスムーズだろうと思っていた。

画像は、修正を重ねながら最終候補に残った2つ。というより、上のデザインは何度修正してもうまくいかないから、下のロゴで決定するかどうかという議論。

だが、ブランド名が劇的に決まったからなのかどこかしっくりこない。

「いいんだけど70点」という感じが何週間も続いている感じだった。

また難航するという予感が僕の頭をよぎる。

この頃は、僕と幼馴染の中で「悩みだしたら一旦やめる」という暗黙のルールが出来上がっていた。

この最終のデザイン案ができた時点で一旦ストップし、どんなデザインもどこかしっくりこない理由を探そうということになった。

"高級感と温かみ"

2019年の8月頭。夏 真っ盛り。仕事終わりに僕は場末の居酒屋で1人、生ビールを飲みながら、ロゴの違和感について考えていた。

透明を塗るというブランドのイメージでいけば、きっとシンプルですっきりとしたデザインがいいだろうが "高級感と温かみ" を感じられるロゴをどうにか模索したい。

さらに、洋服の強さを表現し、洋服が持つ魅力や、今まで培ってきた人との繋がりまでも連想させるなら、もっと地に足のついたようなデザインがいい。

どうしたらいいのか...そんなことを考えつつ、

いつも通り店の運営についてもあれこれと考えていた。

今思えば、基本的に寂しがりやの僕が、一人で居酒屋に出かけたこと自体がとてつもなくレアな珍事である。

おそらくこの頃、店と同時進行でオリジナルブランドを立ち上げるということが想像以上に心の負担になっていたんだろう。

今日はひとまず飲もう! と決め、目の前の焼き鳥を眺めていたら、酒のせいだろうか、焼き鳥がどんどん人の顔に見えてくる。

「そういえば、ブランディングの際に、自分のブランドに人格があったらどんな人間なのかということを考えるターンがあったな…」

そんなことがふと頭をよぎった。

携帯に保存してある項目ごとにまとめたブランディング資料からPainted Blankの人物像のファイルを改めて眺めてみる。

イギリス人。

18歳。

気分屋。

人に相談を持ちかけられやすく感情的。

思いついたらすぐにふらふらと旅に出る。

社交的に見せてはいるが基本的にはネガティブ。

いつも忘れ物をする。

なんだかんだいつも周りが助けてくれるバカだがどこか憎めないやつ。

変なこだわりが強いから嫌がられることも多い。

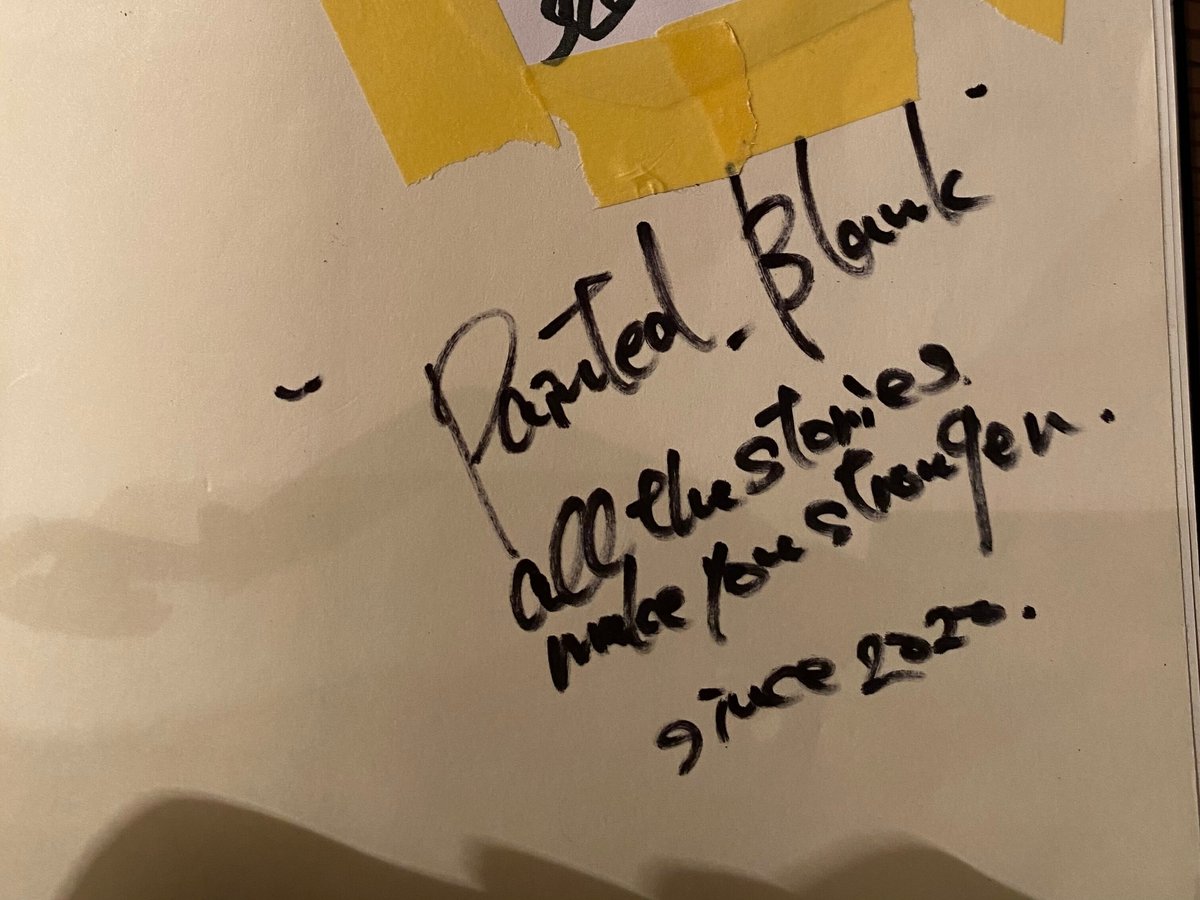

ファイルを眺めながら、慣れない一人飲みの手持ち無沙汰を紛らわせるという名目で、Blankくん(Painted Blank)の似顔絵でも描いてやろうと一人でメモ帳をとりだし似顔絵を描き始めた。

ついでにサインも。

それをシャレのつもりで幼馴染に送ってみた。

すぐに幼馴染から電話が。ふざけてるのか?と怒られるんじゃないかと内心ヒヤヒヤしていたが、意外にも、

「いいね!明日改めて電話する!」と言って

ぶっきらぼうに電話を切られた。

次の日...

僕が居酒屋で書いたサインをデータにしたものが送られてきた。

幼馴染は、長くイギリスにいる。この打ち合わせ期間の半年はたまたま日本に帰ってきていたが、2019年の2月〜9月までという期限つきだったため、密に打ち合わせを重ねていた。

そのせいでとうとう疲れが出たのかと体調を心配したが至って真面目だった。

彼は僕が書いたこのサインを本気で気に入ったようだ。

6.ブランドロゴを決定する(2)

こんなことを書いて何になるのかという疑問がふつふつと湧いてくるが、とりあえず続きを。

ブランド名と同様に難航しつつあったロゴだったのだが、結果を先に書くと居酒屋での僕の遊びからロゴが決定した。

絵心もなくグラフィックデザイナーでもない素人の僕が、ほろ酔いで書いたサインをブランドのロゴにするというのは、全くもって理解できない僕は、最初、嫌だと突っぱねた。

ただ、幼馴染曰く「偶然でもなんでも悔しかった」と僕に伝えたあと、なぜこのサインをロゴにすべきかという理由を僕に話してくれた。

まずは字体がかなり個性的だという。これはプロのデザイナーからは出てこないと。

特に赤のマル部分が特徴的だと。

思えば、洋服屋の下積み時代に自分だけのかっこいいサインを書きたくて先輩たちのサインを見ながら練習してたな...

そんな懐かしい思い出も徐々に蘇ってきた。

ブランドに人格があったらというのは前の日記で書いたが、このサインを見たときに、旅先で仲良くなった友達に洋服を配り、サインをする姿が想像できたんだと彼は続ける。

このままでは確かに素人丸出しなので、このサインをベースにうまく昇華すればブランドらしさを伝える "強いロゴ" がきっと作れるはずだと。

さらに続けて、今までのロゴがなんとなくしっくりこなかったのは、ブランドの作り手(僕)の一番の特徴、暑苦しさやガサツで不器用な部分がなさすぎたからだとも。

ブランドの物語をできるだけ透明にするんなら、作り手の思いや人柄まで反映しないとクリアじゃないし、ブランドイメージがブレてしまう。

それでは意味がない。高級感なんてのは、ものを手にしたお客さんたちに判断してもらうべきなんじゃないかと。

書家でもないし、自分の書く文字に思い入れなどないが、悪い気はしなかった。

元来嘘をつくタイプではない幼馴染が、そこまで力説してくれるなら信じてみようという気になってきたので任せてみることにした。

それから何度も打ち合わせ微調整を繰り返し完成したのがこちら↓

【ブランドロゴ完成】

結局全て僕が手書きし、それを少しずつ整えるという手法で完成した。

「ALL THE STORIES MAKE YOU STRONGER (すべての物語は君を強くする)」

この文言はブランディングをした際、みんなに強く伝えたいメッセージとして僕が考えていた文章。

当初イメージしていたロゴとは全く別のものになったが、今は僕もすごく気に入っている。

ひとつひとつ本当に手探り…これで果たしていいのだろうかという不安は常に付き纏っているが「正解なんてない」と信じ込むことにしている。

ひとまず門構えはできた。

商品をリリースまでの長い道のりは

実際にリリースの目処が立ってから順を追って書こうと思う。

7.生地を決める(1)

1.ブランディング (一旦終了)

2.ブランド名 (Painted Blank)

3.ブランドロゴ完成

ここまで、ブランドを司る内面的な部分を書いてきた。ただ、当たり前だが、作るものが良くなければ今までの苦労も全く意味をなさない。

これは業界あるあるで、Tシャツや下着を作るのはブランドが成長してからだとよく耳にしていた。

シンプルなものほど、ごまかしが効かず、資本力がある会社でなければ、ロット(製造される製品の出荷数量の最小単位のこと)の関係もあり良い生地で良いものを量産するのが難しい。

他社との差がつきにくいというのも大きな理由だろう。

そんな他と差のつきにくいものに大金をはたいても、売れるスピードも遅い。ジリ貧になるのは当然知っている。

なら、ブランドを象徴するような個性的なアイテムで世間の注目度をあげてから、地味なものへ移行するのが賢明だ。

ただ、自分は違う。たくさんの良い洋服を自分の店で扱い、素晴らしいデザイナーさんのスキルやセンス。経験値を知っている。

だからこそ、僕が地に足のついていないもので仮に注目されても、笑いものになるだけ。

今、洋服を買っている日本のお客さんたちの目が甘くないことは、人一倍理解している。

Painted Blankはそんなブランドにしたくない。あくまでひとつひとつに時間をかけて生み出し、地に足のついたリアルクローズでありたい。

ブランド名の通り、ブランク(元)を作りたい。

となれば、最初にリリース候補に上がるのは肌に一番近いカットソーや下着になる。

というわけで、ファーストリリースのアイテムはカットソー。またもや、セオリーに反して苦しい選択をする自分にほとほと嫌になる。

そんな話はさておき、思い描く最高のカットソーを作ることに決めた。

作る上で一番なのは素材。仕様がよくても理想の素材がなければ意味がない。

まずは知り合いを頼り、和歌山、東京、岡山..たくさんの生地屋、工場の人から話を聞き、サンプルを送ってもらい、直接行って話を聞く。

話をするたび、僕は今まで何をしていたんだろう。洋服について何もしらないってことがよくわかった。

「使っている糸はどこのものかはっきりしているものを使いたい。一から説明できる生地でしっかりとお客さんに伝えたいんです」

その発言がいかに難しいことなのかをこの時点で理解していなかった...

糸というのは、コットン100%と表記しているが、複数種類の綿が混ざっているものがほとんど。

「どこの糸です」と言い切れるものを探す方が難しいらしい。

「こだわりはわかるけど、そこに着心地の差は全くないよ。」

「そんな生地欲しいなら糸から作らないと無理だね」

「自己満足で出しても売れないと思いますよ」

「Tシャツなんて安くてそこそこいいものがたくさんあるからね」

田舎の店が作る新規ブランドに対しての対応なんてそんなもんだろう..と頭では分かっていたが、あまりにも強く言われて口論になったこともあった。今思い出しても辛い時期だった。

「肝心の生地が見つからない」

何度も心が折れかけたが、どうにか心を立て直し、一旦リセットして、原材料の綿についてしっかり勉強しようと思った。

綿花の種類や特徴。何がどうなっているのか。まずはそこから勉強しなおさなければ、工場や生地屋さんとも話ができない。そもそも相手にされない。

こちらもそれ相応の覚悟で望んでいますということを伝えられる自分にならないと前には進めないと思った。

そこから、しばらくして前に進む大きなきっかけとなる出会いに恵まれることになるのだが、ここから先はもう少し進んでから書こうと思う。

8.生地を決める(2)

1.ブランディング (一旦終了)

2.ブランド名 (Painted Blank)

3.ブランドロゴ完成

4.ファーストアイテム決定(カットソー)

前回の続き。生地を選ぶため、綿について勉強をはじめて沢山の誤解をしていたことに気がついた。

インド、エジプトなどで綿花を栽培する人たちの平均寿命は35歳。3人ないし4人が、体調不良やうつになり自ら命を絶っているという現状。

調べれば調べるほど吐き気がしてくることばかり。10年以上、今まで自分は何を勉強してきたのか….悔しさと自分の怠慢にまた嫌気がさしてくる。

ひとまず、勉強する中で、とあるオーガニックコットンを日本で一番古くから輸入している会社の存在を知った。

まずはアポイントをとり東京へ向かう。

そこで担当の方から沢山のことを教えてもらった。オーガニック=ナチュラルで着心地が良いという認識だったのだが、オーガニックコットンと銘打たれていても、数パーセント生地に混ざっていれば表記が可能であるということ。

綿花栽培の現状など。

自分は、綿花の種類や着心地やシルエット、縫製ばかりを気にしていた。もちろん洋服を作る上で欠かせない部分ではあるが、その裏側までを見ていなかった。

良い素材で、良い縫製、理想のシルエット、そのことだけを意識したものを作っても、所詮ただの洋服。自分がやりたいことはそうじゃなかった。

あまりに生地選びが難航して大切な部分を忘れてしまっていた。

洋服の強さを伝える。素晴らしさを伝えるということは、物の裏側にある物語も糸や生地同様に大切な部分。

それを再認識した上で、その会社の担当の方や生産担当の方と幾度となく打ち合わせをした。

そこで僕は、自分が思う最高の素材に出会うことができた。

素材の物語も、肌触りも、厚さも僕が思い描いた理想的なカットソーを作ることが可能な最高の素材だった。

綿花栽培の劣悪な状況を改善すべく生産者の体調を害することなく、3年以上、農薬や化学肥料を使わない畑で栽培された綿。

「アメリカ(ニューメキシコ州産)オーガニック スーピマコットン100%」

ひとまず全く同じ素材で作られたTシャツをサンプルがわりに購入。

1ヶ月着用して試したが、生地の伸び、質感、光沢感など全く申し分なかった。ようやく...ようやく生地が決まった。

ここからは徹底的に形を理想に近づけていくパターンメイク。自分の趣味趣向に賛同してくれる人じゃなければ細かいパターンは難しいだろうと思った。

そこで東京で服飾の専門学校を卒業し、10年以上洋服のパターンを作っており、センスも申し分ない友人に頼んだ。ここは快く引き受けてくれた。

生地が決まり、パタンナーも決まった。

ようやく本格的に動き始めた「Painted Blank」

前半がすごく長かっただけにここからはきっとスムーズだろう。切にそう願う。

9.パターンと縫製

1.ブランディング (一旦終了)

2.ブランド名 (Painted Blank)

3.ブランドロゴ完成

4.ファーストアイテム決定(カットソー)

5.生地決定

ようやく本格的に生産に向けて進み出した「Painted Blank」

カットソーを最初のリリースアイテムにしようと決めてから、少しづつおこなっていたのだが、僕が今まで着てきたカットソーのサイズを改めて拾い上げ、自分の理想とするサイズをミリ単位で書き出していた。

肩幅、身幅、着丈、袖丈、袖幅、首回りなど、主要部分のサイズと各部分の縫製方法。

好きなカットソーの裾はどのような縫い方なのか、袖は?首は?といった具合に各パーツごとに自分の好きな縫製方法をサイズと合わせて書き込み、それに対してパタンナーがプロの目で判断し調整、変更をしてくれた。

こうやって思うことをしっかりとフィードバックしてくれる。それが何より嬉しかった。

実際にパターンを引いている人しかわからないことは、徹底的に聞いた。そうやって僕の理想の形から、僕の理想の形の進化版が完成した。

縫製の細かい指定に対応してくれる国内の工場は、生地を決めた生地会社が手配してくれた。

そこで、まずは僕のサイズを一枚サンプル製作してもらった。その頃、ブランディングやロゴを一緒に作った幼馴染はイギリスに帰っていたので、進行状況をLINEで。

ここまできたらみんな楽しみで仕方ない。

2週間ほどして、ファーストサンプルが届いた。1週間洗いを着用、洗いを重ねた結果は60点。

パターンもサイズも悪くない。でも、洗濯や着用に伴う生地の馴染みを考えれば、もう少しサイズ調整をしないとダメだということがわかった。

あとは縫製。指定どうりではあったが、裏返した際の縫い代幅がやや広く、綺麗じゃない。

「裏返しても美しい」

Painted Blankのアイテムは裏返しても美しいものでありたい。

洗濯をする際もうれしくなるような美しい縫製ということには僕自身、相当こだわりがある。

改めてパターンを修正し、縫製もさらに細かく指定することにした。工場からは面倒な注文ばかりだという声はあったが、無知で工場を回ってきた時とは違う。

僕もそれなりに伝えられることは多くなっている。

「面倒だがなかなか面白いこというじゃないか」

と言った具合に、どうにかやってやるというのは伝わってくる。

ブランドを立ち上げると思い立って1年半。ようやくここまできた...

だがやはりそんなにうまくいかないのが現実。最大の難問がこのあと起こる。今は書くのが嫌なので、うまく解決したら続きは書こうと思う。

10.生地が足りない

1.ブランディング (一旦終了)

2.ブランド名 (Painted Blank)

3.ブランドロゴ完成

4.ファーストアイテム決定(カットソー)

5.生地決定

6.パターン決定

ファーストサンプルから修正し、縫製も大丈夫そうだということで、セカンドサンプルの製作に移行しようと思っていた矢先、

ここで生地屋さん(Aさん)からの連絡。

「使用する生地が足りない...このままでは予定の半分も作れないかもしれません」

「えっ??どういうことでしょうか??」

「工場の方から連絡があり、サンプルのマスターサイズより大きなサイズを作るのであれば、用尺の関係で生地が足りなくなる。小さいサイズを中心に生産するか、パターンをもう少し小さく変更してもらうしかないと言われまして...僕も驚いています。どうにかならないか掛け合ってみますが...」

僕「いや...そんなここまできてパターンの変更となると、別のものを作るのと同じです。僕も直接工場の人に話してみます」

もともと僕がこれにしようと決めた生地というのは、その会社が完全にオリジナルで時間とコストをかけて制作したもので、自分がこの生地を一から作ろうと思うと、通常は途方もない数(Tシャツで換算すると500枚ぐらい)になる。

そこを交渉し、まずは150枚で抑えてもらえることに決まっていた。

その150枚分のストックは事前に確認していたはずなのに。

理由としては、僕の提案したカットソーの形が少し特殊らしく、裁断の際に無駄が多く出る。そのため、予定より大幅に枚数が少なくなるということだった。

そんな特殊な形にしたつもりもない。細かい部分は随分と調整したがスタンダードの範囲にしっかり収まっているはず...

次の生地生産は半年先の予定。そこまで待てない。お金も予定の最低枚数分払っている。

そのお金だって、僕のブランドならと快く援助してくれた仲間がいたから。そんな悠長なことしてたら、仲間の信用もなくなる。そもそも経営が立ち行かなくなる可能性もある。

さあどうしよう。といっても僕がどうにかできる問題でもない...が、何もしないのでは後悔する。

そう思って生地屋さんに再度連絡し、すべての思いをぶつけた。もちろん生地屋さんだってできることは限られているのは知っているが、それしか僕にできることがなかった。

1週間、10日と時間が経つにつれて、もう無理なら一度返金してもらい、仲間に謝罪しようと思っていた。半年後になるなら仕方ないかと。

10日過ぎたあたりで、生地屋さんから携帯に電話。

「半年先の生産予定を上と掛け合って繰上げました!もう大丈夫です!調べたら、生地のストック量を管理するデータにそもそも間違いが見つかりました。ご迷惑をおかけしました。今なら何百枚でも作れます!!」

「...よかったです。こちらこそ暑苦しい話を散々言ってすいませんでした。」

それしか言えなかった。こうやって時系列を追って文章にするとドラマのような話だが、現実はもっともっとハードである。

いつ心が折れてもおかしくないような細かいトラブルは山ほどあった。

たった一枚のカットソーをリリースするまでにここまで悪戦苦闘するのは、僕の不甲斐なさだとは重々自覚はしている。

他のデザイナーさんはやっぱり凄いよなーなんて感心しつつ、ひとまずよかった。

ようやく最終段階。セカンドサンプルを製作し、テストし、問題なければ量産にかかれるところまでやっとたどり着いた。

11.量産へ

1.ブランディング (一旦終了)

2.ブランド名 (Painted Blank)

3.ブランドロゴ完成

4.ファーストアイテム決定(カットソー)

5.生地決定

6.パターン決定

7.ファーストサンプル修正パターン完成

8.セカンドサンプル発注

ここまで書いてきて、スタッフの一人が僕の日記を読みたいと言ってきた。別に常に喋っていることだからと日記をわたした。

後日、感想を聞くと

「池井戸潤感がすごいです。僕はそばでみているし聞いているので知ってますが、読む人からすればフィクションだと感じるかもしれません」

と言われた。確かに僕は池井戸潤さんの小説は結構読んでいる。文章に書くとどうしても影響を受けているのかと思ったが、それはもうどうしようもない。

別にどこかに出すわけでもないからまあいいか。

かなり省略している部分はあるが、ほぼ時系列に沿い事実だけを書いている。(現在、2020年2月8日)この文章を書いている時は、自分のそばにカットソーが納品されている状態。

いわば発売準備の最終段階である。

もし仮に読んでくれる人がいたとして、作り話だと感じるのであればそれでも構わないが、これは、池井戸潤さんの作品のようなサクセスストーリーを切に望む田舎の洋服屋が書いている現在進行形の日記。

途中で挫折してそこで終わりという結末も十分にあるということがドラマとは全く違う。

だからこの日記も、問題が起こったらそれを解決して次のステップに移行してから書く。記憶が鮮明なうちに書くという自分の中でのルールがある。

さてそんな話はさておき、セカンドサンプルを発注し、セカンドサンプルが届くまでの時間を使い、ブランド名が決まった時点から並行して考えてきた商材に付属する冊子の内容を最終決定する。

いわば商品の説明書。

なぜ作りたいのか、歴史、生地は?縫製は?シルエットは?選択方法など。

僕が作る洋服全てのアイテムにはこの冊子をつけようと決めている。

3ヶ月ぐらい書いては消しの繰り返しで書く内容は決まっているのに文章がうまく進んでいなかったがようやく完成。

それを、イギリスにいる幼馴染をはじめ、東大卒のエリート他、数人の文章に強い仲間たちに相談し手直ししてもらった。

さらに店を始める前からサポートしてくれている仲間であり、トータルのブランドの見せ方を統括してくれているWEBデザイナーに最終ジャッジを委ねた。

【説明書完成】

こうやって書くと、幼馴染やお金を援助してくれた友人をはじめ、パタンナーや店のスタッフ、文章や構成を考えてくれた仲間たち。

WEBデザイナー。総勢10人以上の協力でここまできた。どうなるかわからないプロダクトに各分野で活躍する仲間たちがこうやって協力してくれる状況にまずは心から感謝したい。

セカンドサンプルが手元に届いた。サイズ、バランスも希望どうり。裏返した際の縫製は驚くほど美しい。着用に伴う伸び縮み。それも踏まえて想像どうり。いや想像以上の仕上がり。

「最高!」

思わず叫んだ。

早速、商品は量産へ。量産に際して、ロゴの大きさや洗濯表記、サイズ表記などを生地屋さんの生産担当の方と最終打ち合わせ。

できる限りの情報はクリアにしたいという僕の希望もあり、この商品には、日本オーガニック協会の専用タグをつけてもらえることになった。

あとは商品を包む方法と冊子などの備品の準備とリリースに際しての販売方法も含めた細かい打ち合わせと商品名を決定すること。

長かった...しかもこれからアイテムをリリースするのは4ヶ月ぐらいの周期で新アイテムをリリースしたいと考えている。

1年半かかったこのプロダクトに対して、5分の1の時間で店を営業しながら進めていかなくてはいけない。

他の洋服との兼ね合いもある。考えないといけないこともたくさんある。すでに僕は次のアイテムが生産できるかどうかでヒヤヒヤしている。

まだリリース前のこの段階で次のことを考えるのもおこがましいが、こうやって次のことを考えられるようになっている今の状態をひとまず褒めてやろうと思う。

12.商品名、価格決定

1.ブランディング (一旦終了)

2.ブランド名 (Painted Blank)

3.ブランドロゴ完成

4.ファーストアイテム決定(カットソー)

5.生地決定

6.パターン決定

7.ファーストサンプル修正パターン完成

8.セカンドサンプル発注

9.説明書発注・完成

10.セカンドサンプル到着

11.正式発注

商品のラッピングに使うのは、湿気を取り商品の保存にも最適だということもあり、コウゾ紙と呼ばれる木の皮から作られた和紙に決めた。

名前はTony(トニー)価格は14850円。

ただのTシャツにしては価格は高いが、これでもギリギリライン。

素材や縫製に妥協できない以上仕方ない。

半ば、2万円を超えてしまうことになるのではないかとドキドキしていたがまあ想定内に収まってくれたと思っている。

【ブランドの物語】

商品の名前は "Tony(トニー)" これはまだスタッフにも恥ずかしいので伝えていないが、この名前には意味がある。

まず大前提に僕が立ち上げたPainted Blankは、主人公である Blank(ブランク) が世界中を旅しながら友人を少しずつ作っていくという物語がバックストーリーとなっている。

トニーはイギリス人でブランクとは旧知の仲。不器用なブランクが唯一最初に友達になったのがトニー。二人で一緒に世界中を旅して、友人を増やしていく(アイテムを増やしていく)物語。

仕事ばかりで、海外にも行ったことのない僕が、世界各国の洋服を20年に渡り販売してきた。だから代わりに主人公 Blank に旅してもらおうと思った。

これはブランディングの際「ブランドに人格があれば?」という項目を考えるにあたり僕が想像した物語。ブランドロゴの下にある文章の"全ての物語" というのは、僕が想像したこの Blankの旅物語も含まれている。

さらに、ここから、恥ずかしい話だが、

この日記だから書いておく。

Tony= "T ON Y"

T=Tシャツの

ON=うえに

Y=夢

そう、ただのおまじないのようなことだが、業界的に一番リスクのあると言われているカットソーを最初にリリースし、そこから夢を大きく実現させたいという願いも込めた。

昭和生まれのおっさんがなにくさいことを…と突っ込まれそうだが、それほどまでにこだわりの詰まった洋服を作るというのは現代において、リスクしかない。

精神的な支えは多ければ多いほどいい。

それはさておき、さっき工場から連絡があり、

来週納品されることが決まった。

ふと今思ったが僕の場合、完成がゴールではない…ここからは自分で販売していかなくてはいけない。

150枚がどれだけのスピードで売れるのか。そればかりは全く未知数。

ここからは一旦ブランドのディレクターではなく、お店の店主として販売促進、販売に全力を注ごう。

楽しみだ。

13.納品、検品

1.ブランディング (一旦終了)

2.ブランド名 (Painted Blank)

3.ブランドロゴ完成

4.ファーストアイテム決定(カットソー)

5.生地決定

6.パターン決定

7.ファーストサンプル修正パターン完成

8.セカンドサンプル発注

9.説明書発注・完成

10.セカンドサンプル到着

11.正式発注

12.商品名、価格決定

【販売開始】

今日、ついにPainted Blank初リリースアイテム"Tony"が店に到着した。

オリジナルブランドを立ち上げようと決めて1年半ぐらいだろうか。

紆余曲折、トラブルなど数え出したらキリがないが、ひとまずスタートラインには立てた。

ここからが本番。しばらくはSLOW&STEADYの店主に戻って楽しみにしてくれているお客さんたち、まだ見ぬ人たちへ、誠心誠意自ら説明して販売していくだけ。

次はシャツを作ろうと画策している。ひとまずワンコーディネート組めるまでは振り返らず新しいものを少しづつリリースしていこうと決めている。

ちなみにシャツはある程度の形は決まっているのだが、Tony同様、素材選びに相当時間がかかってしまうことだろう…

ひとつづつ丁寧に時間をかけて生み出すものこそPainted Blankのスタイル。

心から友と呼べる親友は一生かけてもそんなに多くは作れない。

Blankの旅は仲間探しの旅。

ゆっくりマイペースでいい。

これからもこの日記は少しずつ書き溜めていこうと思う。

数年後、クオリティーを担保しつつこの日記を書く暇もないほどのスピード感でアイテムをリリースできるようになっていることを信じよう。

____________________________________________

14.最後に

拙い文章を最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます!

読んでいただいてもお分かりいただけたと思いますが、僕がやっている方法は非効率で泥臭いやり方かもしれませんが、少なからず絶対に前には進みます。

洋服業界においては、低価格、低コスト、低リスクが正義といわれる現代ですが、その大きなニーズに応えるために、しわ寄せをくらい苦しんでいる人たちの存在が必ずあります。

現代において洋服を作るということはそういった部分にまで目を向けていかなければならない時代に突入しています。もう目を背けるわけにはいきません。

「綺麗ごとだけじゃビジネスは成り立たない」

みんな口を揃えてそう言います。

でも僕は1ミリもそうは思いません。

愚かなほどに真っ直ぐな気持ちというのは、

どんな分厚い壁にも亀裂が入るほどの強いパワーを持っています。

「馬鹿だな」って言いながらも一緒になって壁を壊そうとしてくれる仲間が徐々に集まってきます。

もちろん傷だらけにもなるし、

苦しいことばかりです。

こうやって偉そうに書きながらも来年、お店がなくなっていることだってないとは言えません。

将来何かを始めようとしている人に僕が一番お伝えしたいことは、各業界で活躍している人たちをみて「楽に稼いでいるな」と思ううちは起業はしない方が得策です。

そんな人ほど、人が見ていないところで壮絶な努力をしていたりします。

僕がみてきた成功している人たちは、メディアのキャラ設定でバカなふりをしていますが、例外なく人の何倍も努力しています。

考えて、動いて、期限を決めて待つ。結果が返ってこなければ修正する。

その繰り返しです。

アパレル業界で22年。自分のお店を10年。ブランドを3年続けてきて、確実に言えることは、『純度を高める意識』それこそがモチベーションを保ち、好きなことをやり続けられる秘訣です。

ちなみに、発売したTonyですが2ヶ月で半数実売し、3ヶ月で7割。半年(厳密には6.5ヶ月)で一枚残らず完売しました。

一日何千枚を販売するモンスターブランドもたくさんありますが、伝えて、理解してもらい、感動してもらうことも含めて販売だと信じている僕にとっては悪くないスピードです。

嬉しいことに、買ってくれた3割以上の人が着心地の良さに、1ヶ月以内にリピートしてくれるという嬉しい現象が起こりました。

次回リリースを熱望してくれているかたも非常に多いなか、コロナの影響もあり生地を作るための原綿手配ができなかったため、長く待っていただいている状態です。

現在、ブランド立ち上げから3アイテムをリリースし、セカンドラインであるPainted Blank -Assortment-も立ち上げました。

どちらも時間をかけて一つづつ作っていくスタイルは変わらず今もやっています。来年は、東京で展示会を行ってやろうと画策しています。

そうです。

純度の高い、濃い想いは必ず届きます。

すぐに届かなくても諦めず動き続けることです。

みなさん、

「綺麗ごとだと、ばかにされそうなことを真剣にやり続けてみてください」

きっと、自分だけの大きな花が咲くはずです。

僕も頑張ります。一緒に頑張りましょう。

そしていつか、ローカルヒーローだけを集めて、

"ローカル戦隊" を作りましょう!

【その他のオリジナルブランドにまつわる記事はこちら】

ここから先は

¥ 1,000

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?