ニトロセルロースラッカーなる塗料について 後編

前回に続きギターの、ニトロセルロース・ラッカー(以下ラッカー)塗装について、今回は取扱いにおける注意点を中心に述べていきたい。

☆

まず、ラッカー塗装のギターには

○温度や湿度の変動

○日光

○化学薬品

が大敵である。

窓辺や空調機械のすぐ近くにギターを放置しないこと、これは鉄則である。

普段から立てかけておくギタースタンドであればネックやボディ底面、壁掛けのフックであればナット付近に接する箇所に装着する

これと同系の市販のカバーはよく知られている。

このようなアクセサリが入手しにくいようであれば

包帯をスタンドに巻き付けておくという手もある。これはかつて私も使ったことがある。

他にもコットン100%の着古したTシャツやスウェット等の衣料を転用したり、色々と手はあるものだ。

日常的な使用においては、汚れたらすぐに拭き取ることを心掛ける。基本は乾拭きである。

個人的に愛用しているのがライヴライン(LIVELINE)のクロス、LWC1800である。今まで使ったことのあるクロスのなかで、繰り返しの洗濯で硬くなりにくい点で最も優れているからだ。

手垢や油煙の付着が乾拭きでは除去しきれない場合はポリッシュの出番であるが、私は

ミュージックノマドのザ・ギター・ワンをよく使う。

このとき、着古したシャツやタオルを用意し、手ごろな大きさにハサミで切ってウエスがわりにする。これを2枚用意しておく。

最初の一枚にザ・ギター・ワンを含ませて塗膜を拭き、汚れ成分が柔らかくなって浮いてくる感触があったら2枚目のウエスで丁寧にぬぐい取る。

それでも塗膜に、薬剤や汚れの残りがみられる場合は先のライヴラインLWC1800のようなきめの細かいクロスで拭き取る。それで充分である。

もしも塗膜にざらつきや化学繊維の固着等が出来てしまった場合、微細な粒子を含んだ薬剤での研磨や、さらには耐水ペーパーという紙やすりを用いた水研ぎという修正が必要になる。

これは塗膜にじゅうぶんな厚みが残っているか、劣化による剥がれが無いかの見極めが必要でもあるので、慎重を期して修理業者に任せることをお勧めする。

自信がある人はDIYでやってしまうようだが、塗膜を剥がしてしまった際の再塗装の代償は大きいということをお忘れなく。

☆

ギター業界において、ラッカー塗装じたいがギターのステイタスというか、付加価値とみなされる傾向は依然として強い。

しかし、結局のところ、ラッカーがその価値を発揮するのは年月が経ってからである。

経年による風合い‐色味や光沢の変化、クラック、木部との一体感こそがラッカーの最大の強みであり、オーナーはそのような魅力的な風合いになるまでギターを大切にし、気を使って管理し、ギターを育てる手間が求められる。

ラッカーの風合いの変化は時間が与えしギフトそのものであり、そこまで待てないのであればデリケートで扱いが難しいラッカー塗装のギターに手を出すべきではない、とさえ思う。

ギターのオーナーが、これはラッカー以外の塗料にもいえることだが、管理の甘さから塗装を傷めてしまう要因のひとつは、塗装の修理にかかるコストの大きさを理解していないことであろう。

単にスプレーで2~3回上塗りすればおしまい、などという簡単なものではなく、塗って乾かしては研磨してまた塗って、を何度となく繰り返す必要があるのだ。

しかも乾燥にあたっては塵や埃を避けて一定の温度や湿度を保たねばならず、季節によっては通常の3倍近い時間を要することもある。

塗装を傷めてしまって授業料=修繕費を泣く泣く払うより、普段からの管理を忘れないようにしておくよう、全てのギターのオーナーにこの場でお願いしたい。

☆

最後に、ギターを古びた風合いに見せるためのダメージ加工について書いておきたい。

フェンダー(FENDER)とギブソン(GIBSON)の両カスタムショップから、新品のギターにわざとキズや錆び、塗装割れ等を入れた製品がリリースされるようになったのは2009年頃だったように記憶している。

フェンダーでは

・ダメージ加工無しのNOS(New Old Stock)

・ダメージ加工の軽度なクローゼット・クラシック(Closet Classic)

・かなりの加工を施したレリック(Relic、本来は「遺物」の意味なのだが)

の3段階(?)がラインアップされた。

少し後にはヘヴィ・レリックと称する製品も登場、いやはや人間の欲求はとどまることを知らないものだと思い知らされた。

しばらくすると、ギターのダメージ加工を請け負う工房や、自社の製品にダメージ加工を施したうえでリリースするギターファクトリーも現れた。

そんな状況を横目で見ながら、これではいつかギターのオーナーがDIYでダメージ加工を施すのが流行るようになるかもしれないなぁと思っていた。

その予想は的中し、スチールウールや冷却スプレーやドライヤーやらで自分のギターを加工してSNSにアップするような事例も恐ろしい勢いで増加した。

ダメージ加工じたいに私は反対しない。価値観は人それぞれだし、自分の所有物であるギターであれば自身の責任においてどう加工しようが自由である。

問題はそのギターを手放すときだ。

具体的には楽器店やリサイクルショップに買取に出すとき、ネックオークションや個人売買サイトに売りに出すときである。

楽器屋店員として、ダメージ加工の施されたギターよりも先に、そのお手本であるオールドギターを数多く見て、触り、必要に応じて分解して内部を調べたことのある者として言わせていただくと、フェンダーにしろギブソンにしろ2010年代初期頃のダメージ加工はなかなかにお粗末なものだった。

それから20年のあいだにダメージ加工の水準もそれなりに向上したことは認めるが、それでも、オールドギターとの比較では全くといっていいぐらい稚拙なものも存在する。

おそらくだが、フェンダーのレリックではこんな風に仕上げてあったからこのギターも…というように、人為的なダメージ加工だけを見て育ち、本物のオールドギターを見たことも触ったこともない、またはそういった知識経験が足りない者が加工を請け負うケースが増えたのであろう。

一方でダメージ加工されたギターの流通が増えるとともに、そのレヴェル‐説得力や質感、風合い等に高い水準が求められるようになった。

以前であれば物珍しさもあってそれなりに多くの人の眼を惹きつけられたかもしれないが、現在では相当の出来でないとその価値を認められないということである。

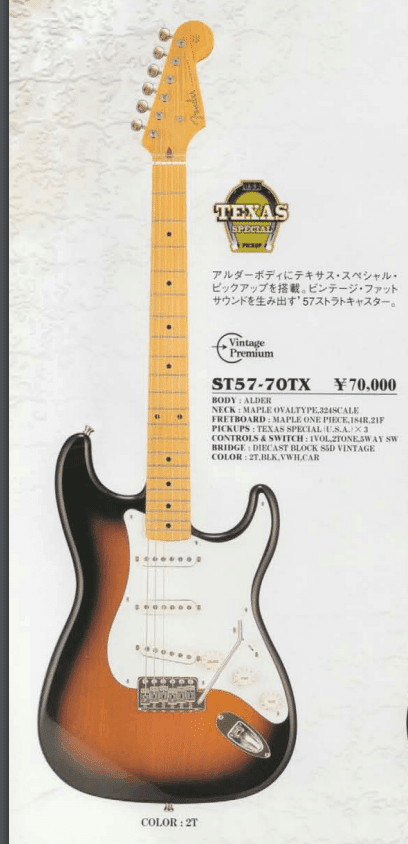

かりに、パーツ類の交換は一切せず、塗装とプラスティックパーツにDIYのダメージ加工を施した2002年製のフェンダー・ジャパンST57-70TXを所有していたとする。

これを売却して金に換えるべく、近所の楽器店に持ち込む。

査定を担当する店員は怪訝な顔をすることだろう。経年変化が出やすいラッカーではなくポリウレタン塗装のギター、しかもまだ20年ほどしか経っていないのに塗膜にはウェザーチェックがバリバリと入り、プラスティックパーツは日灼けとは思えない不自然な茶色に染まっている。

たとえ模造品ではないことをシリアルナンバーや全体の仕様から判断できたとしても、どんな扱いをされ、結果としてどれだけの不具合を抱えているか予想しづらいギターとなれば、楽器店も査定額を抑えねばなるまい。

予想をはるかに下回る査定額に憤慨しつつ、今度は近場のリサイクルショップに持っていく。

たしかにリサイクルショップはそれほど細かいところまではチェックしない‐楽器店ほどの専門的知識を備えたスタッフが常駐する店など、圧倒的に少ない。

しかし、ダメージ加工のダの字も知らない査定担当者からすれば、ただの傷だらけ、変色だらけのみすぼらしいギターでしかない。フェンダージャパンは本体にモデル名や型番の記載が無いのでこのギターが当時のカタログ最上位モデルであることなど、外見からは判断できるはずもない。

リサイクルショップの査定額は、おそらく先の楽器店よりもさらに低いものになるだろう。

少しでも金額が上がるよう、これはST57-70TXという上位モデルで、そこにダメージ加工を施して…などと査定担当者に説明していると、では詳しい者に確認してきます、と、系列店のギターに詳しい社員に電話で訊ねる。正確を期すためにケータイで撮影した画像を送信するかもしれない。

送信された画像を見た社員は、あぁまたか、と頭を掻くことであろう。DIYによるダメージ加工を施されたギターの買取はリサイクルショップでも増えており、その出来によっては全く買い手がつかず売れ残ることも多い。

結局、当初の査定額が変わることはなく、諦めてギターを持ち帰ることになる。

いささかの誇張はあるが、これが現実なのである。

もしすでに自分のギターにDIYによるダメージ加工を施しているのであれば、そのギターを売却するときは価値がかなり目減りすることを覚悟していただきたい。

また、業者に依頼しての加工であれば、その際の明細のたぐいを保管しておくことだ。売却時にギターと一緒に提示すれば価値の低減にブレーキをかけられるだろう。

手持ちのギターにダメージ加工を施そうとしているのであれば、まずはいったん手を止めて、以下をご自身に問うていただきたい;

○何があってもこのギターを手放すことはない

○売却する際にどんな安値になってもかまわない

○ダメージ加工の出来のまずさを他人に嗤われても気にしない

○思ったとおりの出来にならなかった際の修繕費を惜しまない

この4つに全てイエスと断言できるのであれば、もはや私も止めはしない。ご自身の情熱をギターにぶつけてみるがよかろう。

ただし最後に、中古楽器の売買に長く身を置く者として申し上げておくが、ギターに本当の風格を与えるのは結局のところ3日のダメージ加工よりも3年の愛用である。

前回の記事の冒頭に登場ねがったヒューストンのN-1デッキジャケットを、私は3年どころか25年近く着続けたが、わざと雑に扱って傷めつけたりすることなど一度もなかったし、そのような考えなど頭の中をよぎったこともなかった。

現在の2代目N-1もまた、近所のドラッグストアからちょっとした遠出まで、肌寒い秋口から厳冬期の1月、春の訪れを感じる3月の初頭あたりまで折に触れて着ている。

ラッカー塗装とその管理、さらには人為的なダメージ加工が皆さんにとってギターを愛用すること、大切にすることの真の意味を問い直すきっかけになれば幸いである。