シグニチュアトーン⑤ Trevor Rabin

自分が本当に鳴らしたい音がまだ見つかっていないギタリストに聴いてほしいギターサウンドを紹介する「シグニチュアトーン(signature tone)」、今回はアレックス・ライフソン(Alex Lifeson)に続く総力特集第2段としてトレヴァー・ラビンをご紹介したい。

といってもリアルタイムで彼の、とりわけイエス(YES)在籍時をご存じの方からすれば、ラビンのシグニチュアトーンって…と困惑されるかもしれない。ギターだけでなくリードヴォーカル、作曲やアレンジ、プロデュースまでこなすラビンはどちらかといえばマルチプレイヤーとして知られる存在であり、ギタリストとしての認知は今となっては相当低いものと思う。

だが、イエス時代の彼が残したサウンドは2020年代の、とりわけデジタルプロセッサによるパーソナルレコーディングに親しむギタリストにとっては色々と参考になることも多いのではないだろうかと思い、今回あえて採り上げることにした。

☆

まず最初に声を大にして言いたいが、トレヴァー・ラビンはイエスに参加したのではなく、元イエスの2名と組んだ新バンドがイエスに変貌したのである。

70年代後半にリック・ウェイクマンとジョン・アンダーソンの脱退に見舞われたイエスはトレヴァー・ホーンとジェフリー・ダウンズを加えてアルバム”DRAMA”をリリースするが旧来のファンの支持を得られず失速、解散を余儀なくされる。

ちょうどその頃トレヴァー・ラビンは生まれ故郷の南アフリカ共和国からUKに活動の場を移したのだが、まだ無名だった彼がエイジア(ASIA)のリードヴォーカリストとしてのオーディションを受けたことが後に明らかにされている。

結局は4人編成を望むスティーヴ・ハウによりラビンの加入は見送られたのだが、ジョン・ウェットンはラビンを特に高く評価していたそうだ。

やがてトレヴァー・ホーンと知り合うことになり、その推薦でクリス・スクワイアとアラン・ホワイトの元イエスの二人と新バンド、シネマ(CINEMA)の結成を決める。

ところがこのシネマのデビューアルバム”90125”のレコーディングに、スクワイアがイエスのかつてのキーボーディストであるトニー・ケイを招聘したあたりから風向きが変わり、紆余曲折の後にジョン・アンダーソンを加えた5人編成となり、バンド名もシネマからイエスに変わってしまう。

シングルカットされた”Owner of A Lonely Heart"がUSの主要チャートで首位を獲得する大ヒットとなったことでイエスには商業的なプレッシャーが大きくのしかかることになり、バンド内の軋轢に嫌気がさしたアンダーソンは続くアルバム”BIG GENERATOR”のフォローアップツアー後に脱退する。

そのアンダーソンはビル・ブルーフォード(ブラッフォード)、ウェイクマン、ハウを誘ってABWHを結成、同名のデビュー作をリリースする。またこのアルバムのツアーでイエスの名を使おうとしてスクワイアーホワイトーラビン側と訴訟になったりもしている。

そのアンダーソンはABWHの第2作"DIALOG”の製作が難航したことから「本家」イエスに接近、結果として両グループの楽曲を強引にまとめたアルバム”UNION”が完成し、8人編成となったイエスはワールドツアーを敢行する。

このツアーが終わるとイエスのもとにはアンダーソン、スクワイア、ホワイト、ケイそしてラビンの5人、すなわち”90125”期の5人が残り、アルバム”TALK”をリリースする。

結局これがラビンにとっての置き土産となり、ツアー後に彼はイエスを脱退する。

こうしてみると、約12年のイエス在籍時におけるラビンの経験は他ギタリストの何倍もの重みがある。

インタビューの類を読み返してみると、”90125”~”TALK”期の同僚であるケイやホワイト、スクワイアそしてトレヴァー・ホーンだけでなく、ブルーフォードやウェイクマン、さらにはジェフリー・ダウンズもトレヴァー・ラビンの才能に賞賛を寄せている。

また”UNION”よりも少し前の頃にはレコード会社のアリスタから、君の声ならチャートのトップ40を狙えるからヴォーカリストに転身するべきだ、というアドヴァイスを受けたことも後に明かされている。

さらには、”TALK”で元さやの5人に収まったのも、レコード会社のヴィクトリーからラビンを中心にこのメンバーでアルバムを制作してほしいというオファーを受けたからだった。

多くのミュージシャンが出入りしたイエスにおいても、トレヴァー・ラビンは群を抜いて高く評価されたスタープレイヤーだったのである。

改めて、トレヴァー・ラビンのシグニチュアトーンは、と訊ねられれば、硬質でクリスタルクリアな音像と答える。

ティーンエイジャーの頃にジミ・ヘンドリクスに、長じてエディ・ヴァン・ヘイレンに衝撃を受けた世代のギタリストらしくヘヴィでエッジーなサウンドを自在に繰り出してみせるが、一方でクリーントーンでの抒情的なフレージングにも光るものがある。

ラビンの、特にライヴにおけるセッティングが特異なのはサウンドをギターではなくエフェクトでかなりきっちり作りこんでいることだ。

90年代にはコルグのプロセッサ、A-1を非常に気に入っていたことが知られているし、MXRのピッチシフターやボスDS-1なども積極的に採り入れていたという。

近年ではフラクタルオーディオのAX-FXやライン6のデジタルモデリングギターも導入しているそうだし、デジタルプロセッサの隆盛と完全に歩調を合わせられたギタリストのひとりといえるのではないだろうか。

対してギターのほうはあまり多くを用いていない。

メイン機として知られるこのストラトキャスターは1961年製がベースといわれているが、ピックガードやピックアップが交換されたうえに、本人が語るところによればアクシデントでネックが折れたこともあるという。

他には

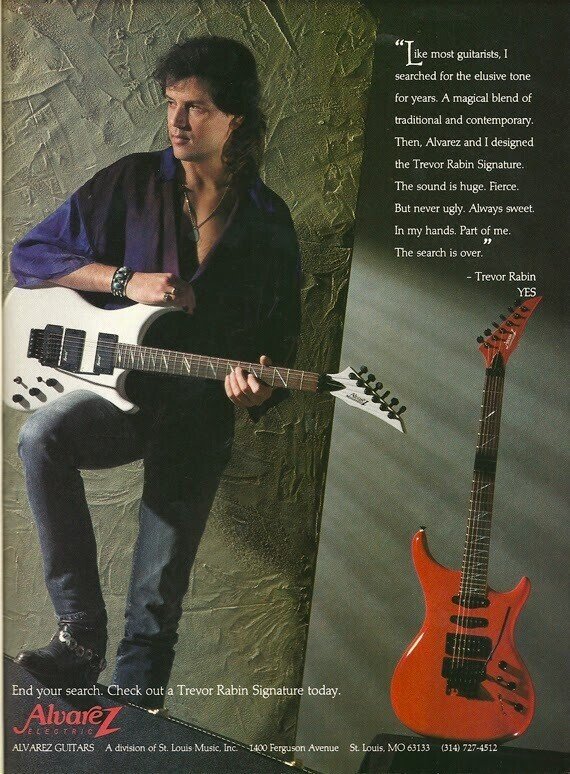

アルヴァレズ(ALVAREZ)のブランドで流通したこのシグニチュアモデルが知られている。

これは日本のマツモクで製造され、ウェストーン(WESTONE)のブランドでも販売されていたパンテラがベースになっており、彼はピックアップやブリッジの異なるモデルを手にしていたこともあるようだ。

☆

もうひとつ、トレヴァー・ラビンはレコーディング・エンジニアリングの研究に熱心だったことも挙げておくべきだろう。

”BIG GENERATOR”でデジタル・ハードディスク・レコーディングを経験した彼は、当時まだ制約が多かったこの新技術に果敢に取り組み、”TALK”では自身のPCによるフルデジタル・レコーディングを実現している。

これにより、突発的に生み出されるジョン・アンダーソンのアイデアを無駄にすることがなくなったことで共作がスムーズに進んだという。

☆

70年代からのファンからはとかく批判されることの多かったトレヴァー・ラビンのサウンドだが、30年近くが経った現在のギタリストが聴けば多少なりとも刺激を受けるのではないだろうか。ギターだけでなく作曲やアレンジも手掛けたいギタリストにはいちど聴いてみることをおすすめしたい。