コイルこそコア(core)なり ②

以前に投稿した記事で、エレクトリックギター用ピックアップ(以下PU)のコイルを形成するワイアについて書いたことがあるが、今回はそのワイアを巻き付けるワインディング(以下WD)の工程をとりあげたい。

実のところ、クラシカルなPUのサウンドを決定づける最大のファクターはこのWDであり、それゆえPU選びにおける重要な要素になるとともに、PU探しの難易度を上げてしまう難題でもあるのだ。

今回は特にフェンダー(FENDER)のストラトキャスター(以下ST)用PUに絞らせていただく。ふたつのコイルを直列に繋ぐハムバッカーではWDがさらに厄介なファクターとしてサウンドに影響するのだが、これを加えるととんでもなく長くなってしまうからである。後日改めてとりあげたいと思う。

☆

クラレンス・レオニダス・”レオ”・フェンダーの構えるギターおよび楽器用アンプリファイアの製造会社がカリフォルニアの片田舎の小さな町工場だった頃、工場生産のマネジメントを専門とするフォレスト・ホワイトはフェンダー製アンプのサウンドの素晴らしさに感銘を受けたことがきっかけでフェンダー社の一員となる。

その際に彼を受付で出迎えたのがアビゲイル・イバラなのだが、後にホワイトがフェンダーの親会社コロムビア・ブロードキャスティング・システム(CBS)の上司と対立して職を辞した後も彼女はフェンダーの工場に残る。

2000年代に入ると、50~60年代の黄金のフェンダーサウンドを現代に蘇らせるべく、イバラ女史はPUの製造部門で主にワンオフのカスタムワウンドのPUを担当する。

イバラ女史は2013年に引退し、現在はホセフィーナ・カンポスがその技術を伝承している。

考えてみればフェンダー社は‐多少の浮き沈みはあったものの‐現在に至るまでエレクトリックギターカンパニーのトップクラスであり、PUの製造にしてもワイアはもちろん、ボビンを成形するバルカンファイバーそしてマグネットといった部材を調達するのにそれほど苦労はしないはずだ。

そのフェンダーがわざわざ後進を育成してまで継承する必要があるものとはいったい何なのか、それこそが今回取り上げるWDなのである。

☆

ST用PUを構成するコイルだが、一般的には42 AWG と呼ばれるワイアを用い、巻き数はおおむね6000~8000である。

誤解されやすいのだが、英語でいうところのPUのhand woundは「手巻き」、つまりボビンを手に持ってワイアを巻き付けていく手法ではない。それで6000ターンも巻きつけられたらかなりの偉業といえるが…

実際には

このような、PUのボビンを回転させるモーターと巻き数を計数するカウンターを組み合わせたワインディングマシーン、巻き上げ機を用いる。これなら8000ターンもそれほど苦にはならない。

先に挙げたA・イバラ、J・カンポス両名の画像に似たような機械が写っているが、原理は基本的に同じである。

ではhand woundをうたうPUは、そのコイルは機械生産の量産品と何が違うのかといえば、

○テンション

○WDのパターン

のふたつである。

テンションは文字どおりWDの際の、ワイアの張りの強さなのだが、これが強すぎるとPUは高音域がキリキリと尖り、耳に痛いサウンドになりがちである。

かといって緩すぎると強弱のタッチが出づらく明瞭さを欠いたトーンになってしまう。

また、きつすぎるコイルは製品としてギターに装着されてからの、主に温度や湿度の変化に耐えられずワイアの被膜が剥がれたり、さらにはコイル内でワイアが切れたりしてしまう。

ワイア被膜の剥離はコイルのショートを、断線は出力の大幅な低下を招き、弦振動のセンサーとしてのPUの性能は一気に低下する。PU製造においてはコイルの耐久性の点でもテンションは一定以内に収める必要がある。

WDのパターンとはワイアをボビンに巻き付ける際に、可能なかぎりワイアとポールピースの距離が均等になるようにワイアの繰り出し方を手で調整してコイルを形成することを指す。

電磁誘導作用による電気信号の発生において、ワイアとマグネットは可能なかぎり近接することが望ましい。そのためにはWDにおいてワイアとポールピースの位置に偏りが出ないように注意しながらコイルを形成する必要がある。

WDにおけるこの手法を、多くのPUビルダーは

あえてランダムに巻き付ける

と表現するのだが、これが全自動式の巻き上げ機にはまねできない複雑なものだという。

そして、熟練したPUビルダーはワイアを繰り出す手によりコイルのテンションとパターンを微妙に調整し、ポールピースのマグネットとコイルの位置関係を常に意識しながらPUを巻き上げていくのである。

☆

とはいえ町工場でパートのお姉様方が雑談交じりにコイルを巻き上げていたのは60年代の遠い昔、後にエレクトリックギターにも大量生産化の波が押し寄せ、手間のかかるPUの製造は韓国や中国の工場が担うことになる。

80年代のヴィンテージブームはその後も長く続き、PUの修理やワンオフ製作を請け負っていた個人ビルダー達にPUカンパニーを立ち上げる機会を与えもしたのだが、その中でも先述の、ワイアのテンションやWDのパターンの重要性に気づいて研究を重ねた者も一定数居たようだ。

ヴァン・ザント(VAN ZANDT)ではワイアのテンションを緩めに設定して製造したモデルに「Less Pressure」の名を与えて製品化した。

だが、テンションにしろパターンにしろ、製品のスペックとして明記したうえで販売しているPUはあまり見かけない。

ヴァン・ザントのLess Pressureにしても特別モデルの意味合いが強かったのか、カタログモデルとして定着したわけではないようだ。

やはりネックとなるのは製造の手間であろう。

ひとりの人間が機械と向かい合い、ひとつのPUのコイルが巻き上がるまでつきっきりというのはまさにハンドメイドの原点だが、同時におそろしく非効率でもある。

もちろん、製造にあたっては専門的な知識やスキルが必要であり、どこの誰もがすぐに出来るようになる簡単なものではない。それこそフェンダー社がわざわざ後継者を育てなければならないくらいに高度な技術である。

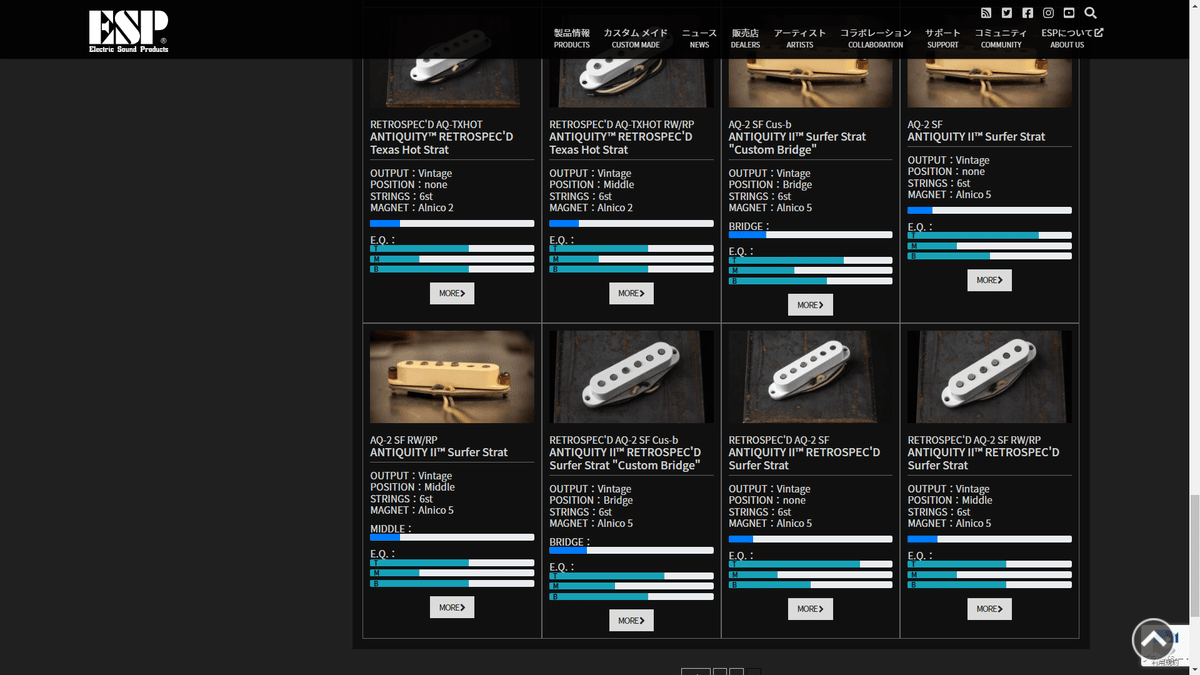

そう考えると、セイモアダンカン社がラインアップしているアンティクイティなるハイエンドモデルはPUカンパニーの大手Sダンカンだからこそ実現できる贅沢といえる。

加工の手間がかかるということは量産が効かないということであり、多くの製品を流通させて利潤を得るビジネスが展開しにくいということでもある。

90年代から2000年代初頭にかけて多くのPUビルダーの製品が販売されたものの、2020年代の現在はその多くが入手しづらいのはそういった背景もあるはずだ。

STや同系のシングルコイルPUを搭載したギターを所有しており、

○限りなくアンプ直差しに近いセッティングで鳴らしており、

○特にクリーンからクランチにかけてのヴィヴィッドなタッチ、ヴァイタルな反応を重視し、

○フェンダーの現行PUやヴァン・ザント、セイモアダンカンの量産モデル等では満足できていない

というギタリストに、私ならばウルフトーン(WOLFETONE)を提案したい。

現在は日本の輸入代理店がたっていないが、かつてはフェルナンデス社が取り扱っていた。

ウルフトーンではヴィンテージのハムバッカーの、ふたつのコイルの巻き数のミスマッチに起因するトーンキャラクターを把握しており、そのサウンドの再現をうたったモデルをリリースしていた。

私がこのPUブランドを知ったのはもうずいぶん前だが、その当時はコイルどうしのミスマッチなど全く考えたこともなく、なんだか妙なコトをアピールするもんだなぁ、という程度にしか考えていなかった。

それから10年以上経った最近、偶然にもウルフトーンのハムバッカーを純正搭載したギターを弾く機会があり、その説得力あるサウンドにずいぶんと驚かされたのである。

ウルフトーンは現在もPU製造を続けており、ST用モデルもラインアップされている。

カタログを見てもワイアのテンションが緩めとか巻き付けのパターンがランダムなどの記載が無いため最終的には憶測になってしまうが、ウルフトーンの創始者ウルフ・マクレオドはハムバッカーだけでなくST用シングルコイルPUにおいてもコイルの形成に一家言あるものと思う。

ウルフトーンの創業は90年代後半とのことだが、決して楽ではないPUビジネスを現在まで続けられていることはそれだけで評価に値することでもある。

輸入代理店が無いのが辛いところだが、個人輸入や中古品を含めて探せば入手の可能性はまだあるだろう。

PUの選択に妥協したくないギタリストであれば検討する価値はあると思う。