OVATION再考

アコースティックギターに専用ピックアップやプリアンプを内蔵したエレクトリック・アコースティックギター(以下EAG)のトップランナーとしてオヴェイションの名は2020年代の現在かなり浸透していることと思う。

実際のところはソリッドボディのエレクトリックギターやベースも製造していたのだが、もう生産が途絶えて久しいそれらについては触れないでおく。またアプローズやセレブリティ等のサブブランドについても今回は割愛し、USA製オヴェイションのEAGのみに絞らせてもらう。

☆

まず、オヴェイションというブランド名について。

海外のギターカンパニーは創業者のファミリーネームを掲げることが多いのだが、ギルド(GUILD)やヘリテイジ(HERITAGE)そしてオヴェイションのような少数派も存在する。

その多くは成り立ちが通常の会社とは若干なりとも異なることが多い。オヴェイションはまさにその典型であり、もとをただせば航空機部品の製造会社だったのである。

起源はカマーン(KAMAN、カーマンとも)コーポレイションの創業者チャールズ・カマーンが1966年に創業したカマーンミュージックに遡る。

ヘリコプターのブレイドと呼ばれる羽根の製造にかつてはスプルースが用いられていたのだが、そのスプルースが技術の進歩によりカーボンファイバーやFRP樹脂にとってかわられる、その過渡期にカマーンはギター製造に乗り出した。

スプルースが今なおアコースティックギターの、音色の決め手となるボディの表板に使われていることを知っていたカマーンは、それならFRPやカーボンファイバーに置き換えることも可能なはずだ、という、航空機部品製造の観点からすればごくまっとうな発想のもとにギターの開発に乗り出した。

このことからも、オヴェイション製品を貫く合理性・実用性最優先の姿勢がよく分かる。

従来のアコースティックギターのような、木材を高精度に組み上げる工法に比べてFRP樹脂は加工が容易であり、従来の製法のアコースティックギターでは実現できない高い強度と耐候性を獲得した。

さらに、有機的な曲面を描くボディ「ボウルバック」の成型に成功したことで注目を集めた。

ボディの裏板にアーチを設けることで音量を稼ぐ手法はギルドも一部モデルで導入していたのだが、オヴェイションでは従来の箱型とは大きく異なる、文字どおりのお椀(bowl)に似た形状を採り入れた。

これによりギタリストの、構えた際の身体へのフィット感が大きく向上したのだが、もうひとつメリットがある。

意外と知られていないのだが、この丸みのあるボディはギター内部の空気の振動を計算したうえで設計されている。

具体的にいえば空気の振動=音がサウンドホールからスムーズに出ていくような形状になっているのである。これにより、ギタリストが音をモニターする‐自身の音を自分で聴きとりやすくなっている。

さらに時代が下ると弦の真下に大きなサウンドホールをひとつ設ける構造から離れ、エポレットと呼ばれる小口径のホールを表板の上下に複数設ける手法をとるのだが、これもボウルバックによってボディ内部の音響がコントロールできているからこその構造である。

なおこのエポレット式サウンドホールには表板の、弦の真下にブレイシング(補強の力木)を仕込むことができ、弦の張力に対抗する剛性が確保できるというメリットもある。これにより温度や湿度の影響で表板が変形するリスクが軽減するとともに、強いアタックでも音が潰れにくくなり、骨太で主張の強いトーンが得られる。

☆

オヴェイション製品を貫く合理性・実用性についてもうひとつ挙げておきたいことがある。

オヴェイションのEAGを最も早い時期に日本のコンサート会場で演奏したのは1978年の南こうせつであり、この時の音響担当はオヴェイションのクリアで存在感のある音に圧倒されたという。

オヴェイションの登場に触発された日本のギターファクトリーも相次いでEAGを市場に投入してきたが、オヴェイションと他社では今なお大きな違いがひとつある。

それは回路周りの設計である。オヴェイションはピックアップのゲイン(感度)が高いうえにプリアンプの増幅率もかなり大きくとられている。

言い方は悪いが力を力で制御するようなところがあり、アコースティックギターの身上はデリケートでつややかなトーン、のはず、という先入観にとらわれているとオヴェイションのEAGの音に、程度の差はあれ驚かされるはずだ。

ただ、このエッジーで硬質な、主張の強いサウンドもまたオヴェイションがEAGのトップランナーとして高い評価を勝ち取ってきた要因のひとつでもある。

時代とともに音響機器、特に大会場や野外でのコンサートにおける機材は進歩を続けてきたが、もともと電気的な増幅を前提としていないアコースティックギターを、他の電気楽器とともに演奏することは今なお難題のひとつである。

空気の振動=音がボディ内部の空気を揺さぶることで起きるフィードバック(ハウリング)はアコースティックギターにとって宿命ともいえる問題だが、オヴェイションはこれをボウルバックのボディや、従来のギターに比べて重く硬い表板といったスペックにより乗り越えてきた。

そして回路には自社設計の「ゲインが高い」‐信号の劣化が少なく、どのような音響機材に繋いでも十分にラウドさが確保できるピックアップやプリアンプを採用することで、どのような環境でもアコースティックギターの音が鳴らせる高い実用性を実現してきたのである。

☆

もっとも、オヴェイション製品の全てが優れているとは私にも言えない。

まず、FRPやカーボンファイバーの、木材との接着が経年劣化により剝がれてしまうという弱点はよく指摘されるのでご存じの方も多いだろう。

困ったことに最上位グレードのアダマスやスーパーアダマスも同様なのである。こればかりはもう、注意して保管すること、剥離の兆候が見えたときは信頼のおける修理業者に依頼するよう心掛けるしかない。

もうひとつ、内蔵プリアンプの仕様変更に伴う生産終了が繰り返されることで修理や交換が難しいことも挙げられる。私が楽器屋店員だった頃はお客様からの預かり修理や、買い取った中古楽器の再販の際にかなり手を焼いたものだ。

ただ、その頃に比べ現在はネット通販やオークション、個人売買サイトが大きく発展しているから、交換分を見つけやすくなっているものと思う。

それと、これはオヴェイションのギターそのものと直接は関係ないことなのだが、日本におけるディストリビューションが安定していないことを指摘しておかねばなるまい。

私が楽器店で働き始めた頃のオヴェイションの正規輸入代理店は中尾貿易だった。同社はもともと電子部品や航空機部品の輸入商社であり、おそらくその伝手でカマーン社との関りが生まれたのだろう。

その後は神田商会を経て現在の森平楽器に至るのだが、この2社が扱うようになってからの製品の流通がどうも安定しないのである。

これについては神田、森平の両社を責められないと思う。大本のカマーン社が色々あるようで、製品が「上がってこない」‐市場への供給が安定しないのだろうと推察している。

製品の輸入販売が安定しないとその修理を含めた製品サポートもおぼつかなくなるので、いきおい楽器販売店としても扱いづらくなる。現在のオヴェイション製品の評価の低さはこのような状況が影を落としているのだろう。

☆

オヴェイションのEAGを選んでほしいと私が考えるのは、どのような環境でも明瞭な、オーディエンスの誰もが聴きとれるアコースティックギターのサウンドを鳴らしたいと考えるギタリストである。

確かにアコースティック楽器の専用アンプ等の機材は進歩したが、ライヴハウスやレコーディングスタジオにどれくらい普及したかとなると、残念ながらあまり楽観は出来ないだろう。かといってメインのギターにピックアップを仕込み、さらに自前のアンプを持ちこむような手間とコストはかけたくない、というギタリストがほとんどのはずだ。

特に、ギター一本の弾き語りではなくドラムやエレクトリックベース、ディストーションのかかったエレクトリックギターのアンサンブルの中で安定した音を鳴らしたいのであれば、今なおオヴェイションは理想的な選択のひとつであると、このさい断言してしまおう。

☆

オヴェイションのEAGを探すうえで、私からいくつか伝えておきたいことがある。

まず、ボディは何といってもディープである。

身長や体格がどうしても合わないのであれば仕方ないが、ラウドでダイナミックなサウンドは何物にも代えがたいし、オーソドックスなアコースティックギターを最上とする保守的な人達を黙らせるぐらいの説得力を備えているのは、やはりディープである。

それと、ことオヴェイションについては年式の古いものにも眼を向けてほしい。

内蔵プリアンプやピックアップの完成度においては確かに新しめのモデルのほうに分があるかもしれないが、簡素なイコライザだけを搭載していた頃、90年代前半までのモデルでも現在の音響機器の力を借りればじゅうぶんに素晴らしい音がする。

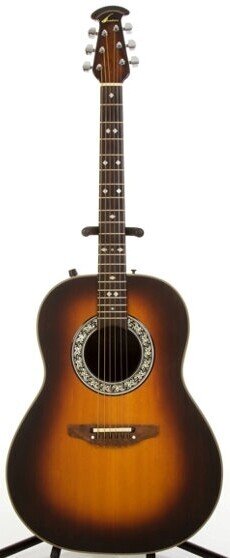

個人的に印象が強いのは1617-1 Custom Balladeerである。

カスタム・バラーディアの名は後のモデルにも使われたが、70年代後半から80年代初期にかけて製造されたディープボウルのカッタウェイ無し、エポレットではない通常のサウンドホールを備えたモデルだ。

アダマス系のようなカーボンファイバーではなくスプルースの単板をボディの表板に配している。低音と高音をひとつのノブで調整する簡素なイコライザーとボリュームのみというシンプルなコントロールは回路トラブルのリスクが少ないうえにギターそのものの鳴りをロスなく増幅して送り出してくれる。

☆

先述のようにそれなりに泣き所もあるものの、実用的なEAGを探し求めるギタリストがオヴェイションを選ぶことで得られるメリットは今なお多い。さすがに現物を手に取って確認できないネット通販での購入は勧めかねるが、近場の楽器店やリサイクルショップで見かけたら一度は音を出してみるといいだろう。