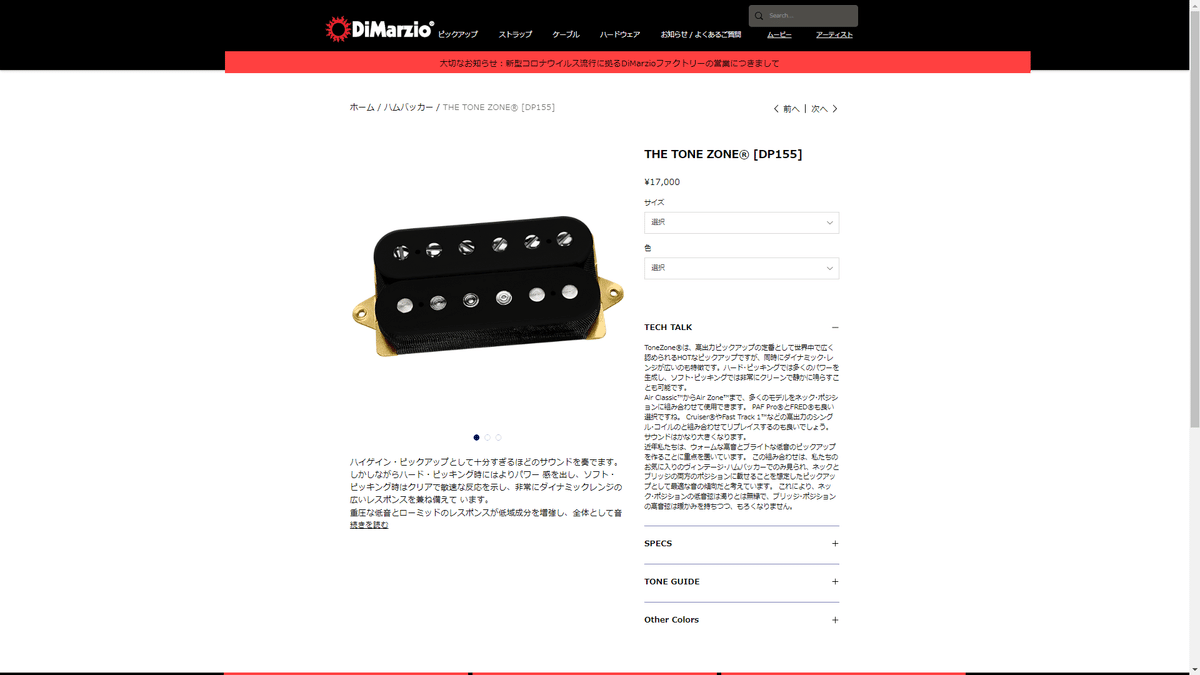

ピックアップとテクノロジー‐DiMARZIO The Tone Zone

前回の記事でいわゆるハイゲイン系ピックアップ(pickup、以下PU)を採り上げたが、今回はその中でも屈指のロング&ベストセラーとなったディマジオ(Dimarzio)のDP155 トーンゾーン(The Tone Zone、以下TZ)について詳しく述べたい。

前回とは一転してかなり難解な内容になってしまうがご容赦いただきたい。過去の記事を合わせてご参照いただければ幸いである。

なお、今回の記事では;

○ハムバッカー(HB):ギブソンのP490に起源を持つ、ふたつのコイルをシリーズ(直列)で繋いだPU

○ハムバッキングPU:ハムバッカーの構造に準じながらシリーズ/パラレル(並列)配線、さらにはコイルのスプリット(タップ、片側コイルのミュート)まで念頭において設計されるPU

とさせていただく。

☆

TZを語るうえで欠かせないのがデュアル・レゾナンス・コイル(Dual Resonance Coil、以下DRC)という技術である。

DRCはディマジオが特許を取得した技術であり、一般的には

2個のコイルに異なった周波数特性を持たせることで豊かな倍音構成を創り出す

手法とされている。

ギブソン(GIBSON)社が50年代中盤に製品に採用した2コイル方式のノイズキャンセリング型PUは正式名称のP490よりもハムバッカーの通り名で知られるようになり、やがてフェンダー(FENDER)社が多く採用したシングルコイルPUと並ぶスタンダードとなったのだが、設計上はふたつのコイルがマッチしている(matched)‐全く同じ特性を備えているものとされた。

特性という表現を使ったが、インダクタンスやインピーダンスといった電気的な特質が完全に揃っていることが必須とされたのである。

この、ふたつのコイルの特質が不揃いだと特定の音域の音声信号を正確に拾えなくなってしまう現象が起きる。

これをキャンセレイション(cancellation)と呼ぶのだが、弦振動を電気信号に変換するセンサーであるPUにとってキャンセレイションはどうしても避けねばならない現象であり、そのためにはコイルのマッチング(matching)はHBの存在理由にも関わる重要事項だったのである。

しかし、ヴィンテージギターのブームが起き、オールドギターの謎多きスペックの解析が進むと、50~60年代の初期型ハムバッカーの多くでコイルのunmatched‐マッチングがとれていないことが判ってきたのである。

原因はワイアの巻き数がコイルによってまちまちであることだった。

現在のような機械制御のワインディングマシンが導入されるよりも前、パートのお姉様方が雑談交じりにワイアを手で繰り出していた平和な50年代ではボビンへのワイアの巻き付けの際のパターンだけでなく巻き数もかなりの個体差があり、ふたつのコイルでのアンマッチが発生しやすかったのである。

そして、皮肉なことだが、ふたつのコイルでそれぞれ得意とする‐反応しやすい音域が異なる場合、マッチングの取れているハムバッカーよりも倍音構成が複雑で重層的になること、そのおかげで有機的で厚みがあり、ヒューマンな温もりを感じられるトーンが生み出されることも判ってきた。

ディマジオ社の創設者にしてPUデザイナーのラリー(ローレンス)・ディマジオは(あまり積極的に語らないが)オールドギターの研究にも熱心であり、ハムバッカーのコイルのアンマッチにも早いタイミングで気づいていたふしがある。

とはいえ何の芸もなく特質の揃わないコイルどうしを組み合わせてもキャンセレイションが発生し、PUとして使い物にならない。

一方で、反応しやすい音域‐周波数特性が異なるコイルどうしを上手く組み合わせれば従来のハムバッカーよりも幅広い音域をカバーするPUを生み出せる。

さらに、コイルの周波数特性のチューニングが上手くいけばHBにありがちな音域の偏りを減らすことができる。これは弦振動のセンサーとしてのPUの性能の本質に関わる大変革といえる。

こうしてディマジオ社は研究を重ねた結果、1983年にDRCの特許を出願、2年後に認可される。

DRCは特許技術だけあって詳細は明かされていないが、ふたつのコイルのワイアのゲージ(太さ)を変えることで特質に差をつけているらしい。

ディマジオはPUごとにワイアの巻き数はもちろん、ゲージや巻き方、さらにはボビンの形状まで細かく変更することで無数のヴァリエイションを生み出している、PUカンパニーの中でも数少ないうちの一社である。

おそらくDRCの導入にあたってはコイルのインダクタンスを揃えることでキャンセレイションを最小限に抑えているのだろうと推測される。

なお、DRCの副産物として片側のコイルの音響特性をフェンダーのPUのサウンドに使づけることが出来たため、コイルスプリット(タップ)時のシングルコイルサウンドが「使える」ものになったといわれるが、これはあくまで副次的なものであり、開発時にはそれほど重点を置いていなかったのではないかと思う。

フェンダーのシングルコイルはマグネットの配置からしてハムバッカーとは異なっており、どれだけコイルをアレンジしてもサウンドを近づけるのは難しいし、そのことにラリー・ディマジオは気付いているはずだからだ。

☆

DRCは確かに画期的なテクノロジーだが、特許が認可された1985年の時点ではそれほど注目されなかったようだし、なによりTZはまだ世に出ていなかったのである。

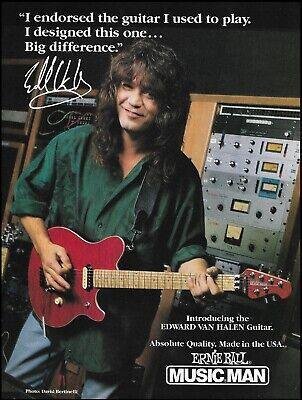

TZの誕生に至るまでは、ディマジオがPUを供給したエドワード(エディ)・ヴァン・ヘイレンの、ミュージックマン社製シグニチュアモデルが関わっている。

後の1991年にEVHの名で商品化されるこのギターのプロトタイプ製作のためにラリー・ディマジオは複数のPUをミュージックマンに渡したのだが、後に明かされたところによるとエディは迷い過ぎて判断がつかなくなってしまい、親友のスティーヴ・ルカサーのアドヴァイスを受けたのだそうだ。当時はEMG派だったルカサーが現在ディマジオに鞍替えしていることを思えばなかなかに興味深いエピソードである。

EVH用にラリーが造り上げたPUは複数あったのだから、残念ながら採用されなかったものもいくつか出てしまったわけだが、その中のひとつにラリーはポテンシャルを見出しており、若干のアレンジを加えて完成させ、ミュージックマンEVHと同じ1991年に発売したのがTZなのだそうだ。

こうして、エディ・ヴァン・ヘイレン(とS・ルカサー)に選ばれなかったPUは、しかし、90年代を通してディマジオのサウンドを象徴するヒット作となった。

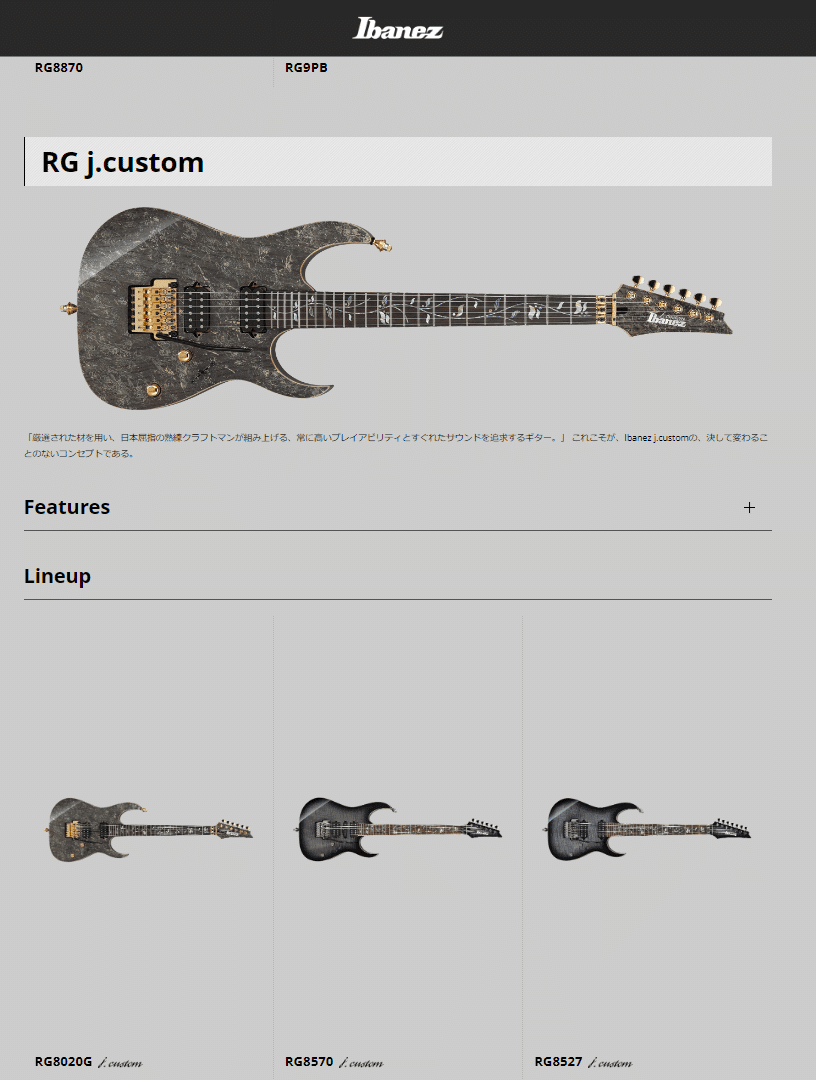

また、アイバニーズ(IBANEZ)はTZを多くの製品、とりわけ看板シリーズのRGに積極的に採用していた。

現在でもアイバニーズRGの、特に最上ラインj.customの多くのモデルではTZを純正搭載していることからも、TZとRGの強固な繋がりがうかがえる。

☆

TZが多くのギタリストに受け入れられた理由はいくつかある。

まず、DRCによって実現した音響特性である。

従来のハムバッキングPUよりも低~中音域が控えめで高音域の反応が良好なTZは、ハイゲイン化・大音量化が極限まで進んだ90年代のギターアンプやエフェクトペダルにも負けない強い主張の有るPUとしてギタリストに認められた。

また、80年代にはフル・デジタル・ハードディスクレコーディングが普及したし、80年代中盤には従来のアナログレコードに換わってコンパクトディスク‐CDが台頭してきた。

ワイドレンジ化・高音質化が進む録音環境において、従来のこもり気味でくすんだギターサウンドからの脱却を志向するギタリストにとってTZの明瞭なトーンキャラクターは魅力的であった。

さらに、80年代の度を越した速弾きのブーム、いわゆるシュレッド系の勃興と、それに歩調をあわせるようにスーパーストラト系ギターが一般化していったことも挙げられる。

先に名の出たアイバニーズRGは元々スティーヴ・ヴァイのシグニチュアから発展して生まれたモデルだったし、同系のギターはジャクソン(JACKSON)やクレイマー(KRAMER)、ディーン(DEAN)、ヘイマー(HAMER)等が競うようにリリースした。

それらの

○25インチスケール(弦長)

○メイプルネック

○ボルトオンジョイント

○ロック式ヴィブラートブリッジ

等のスペックのギターに搭載するには、ギブソンHBの系統PUではゲインが低いためヘヴィディストーションを求めにくかったし、高音の反応が鈍いため細かく早いフレージングには不利であった。

かといってコイルの巻き数やマグネットの磁力をむやみに強化したところで、平板でダイナミズムに乏しい、ただ重いだけのディストーションしか得られないPUになってしまう。

DP100 スーパー・ディストーションを1972年に生み出して以来ギターのディストーションと共に歩みを進めてきたようなディマジオだけあって、TZもやはりヘヴィディストーションを念頭に置いて開発されている。

しかし一方でSディストーションや、1976年発売のX2Nとはもはや時代が違うということ、ギターだけでなくアンプや録音機材も大きく移り変わっていることをしっかり把握したうえで設計されていることがTZの価値を一層高めていると思う。

☆

公平を期すために書いておくとTZは誕生から32年経っていることもあり、後発の、特に同じディマジオのハムバッキングPUとの単純な比較ではどうしても高音域の反応が鈍く感じられる。

また、90年代初頭に比べるとEMGやフィッシュマン等のアクティヴPUがかなり普及しており、それらとの単純な比較ではクリーントーンの明瞭さにおいてどうしても不利である。

それらを考慮すると、クリーントーンのシャープな反応はどうしても譲れない、というギタリストにはTZは不向きだろう。

特にアクティヴPUからの換装を検討している場合は、同じディマジオならばDP219/DP220 D Activatorのような高音の反応の良いモデルに目を向けてほしい。

先に名の出たスーパーストラトという表現はもはや死語になりつつあるが、かといってアイバニーズRGは廃番になることもなく生産が続いているし、シェクター(Schecter)のSDやNV、ジャクソンのディンキーやソロイスト、ESPのホライゾンやMV(マーヴェリック)、M-Ⅱ等を手にするギタリストは多い。

そういった近年製のギターを弾いていて、高出力で十分な深さのディストーションが得られるし高音の切り裂くようなシャープさも気に入っているのだが、もう少し明るく華やかなトーンキャラクターに変えたいというギタリストも一定数いるものと思う。

TZは低~中音域のブースト感を抑えることで音像が重くなりすぎず、DRCによる豊かで厚みのある倍音構成もあって明るいトーンを得意としている。

ハイゲイン系ハムバッキングはとかく音像が暗くなりがちだが、クランチ~リードあたりのドライで華やかなサウンドを重視するギタリストであればTZを上手く活用できるものと思う。

☆

とかく技術革新と縁遠いギターエンジニアリングにおいても、特にPUは構成要素が磁石とコイルだけという「ど」アナログっぷりもあって、有効なテクノロジーを用いて生み出された製品というものが実に少ない。

その中でもディマジオのトーンゾーンは際立った革命児でもあり、しかも、発売から32年経った現在でも入手可能である。PU選びに迷ったときの選択肢のひとつとして検討のテーブルに上げても決しておかしくはない。