シグニチュアトーン②

自分が本当に鳴らしたい音がまだ見つかっていないギタリストに聴いてほしいギターサウンドを紹介する「シグニチュアトーン(signature tone)」、第2回は2名のギタリストを紹介したい。

☆

まずはポール・コゾフ(Paul Kozoff)。

フリー(FREE)での活動期間はわずか5年ほど、1976年に25歳の若さで世を去っていることもあり今となっては若い世代がその名を、ギターサウンドを耳にする機会はかなり減っているものと思う。

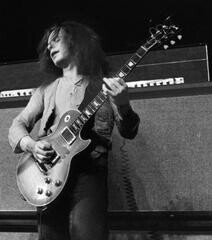

その活動期間の短さもあって、彼の使用機材についての研究もあまり進んでいない。上の画像の1959年製レスポールについては2012年頃にギブソン・カスタムショップからリイシューが発売されたぐらいだから世界中のファンやマニアは彼のことをまだ忘れていないとみえるが、他に手にしていたES-335については詳細が明らかにされていない。

ただ、アンプについてはマーシャルの1974年製1967スーパー・ベースを所有していたことがよく知られている。

スーパー・「ベース」という名前だが実際にはギター・ベース兼用アンプである。この頃の電気楽器用アンプはまだギターとベースで明確な区別をつけておらず、低音の再生に余裕がある100ワット出力のアンプのモデル名に「ベース」を冠したのである。

すでにマーシャルの量産モデルとしてギタリストの間で話題になっていたスーパー・リードが出力45~50ワット、大音量時のワイルドなディストーションと(当時としては)強烈なエッジを生んでいたのに対し、スーパー・ベースは低音の伸びが強いうえにディストーションは抑えめである。

一方で回路をオーバードライヴさせたときのサステインのツヤやハーモニクスの立ち方は聴き手の脳髄を揺さぶる甘美なものであり、ダイナミックなベンディング(チョーキング)を身上とするコゾフの嗜好と上手く噛み合ったのだろう。

最初の解散の1970年に録音されたこのライヴでのアンプがマーシャルだったのか調べきれなかったのだが、コゾフのギターサウンドに圧倒されるには十分すぎるくらい秀逸なサウンドサンプルだ。

マーシャルのスーパー・ベースは残念ながら生産が途絶えてしまったが、現在のラインアップには「ヴィンテージリイシュー」シリーズの中に1987Xのような4インプット時代のモデルのレプリカがある。出力は50ワットとスーパー・ベースの半分だが、いわゆるプレキシ時代のマーシャルの音を体感するにはじゅうぶんである。

1959年のレスポールのリイシューであればカスタムショップが今も製造しているし、ギブソン以外のギターカンパニーから同系統の出来の良いモデルもリリースされている。

だが、かりに59リイシューと1987X、何ならさらに低出力(30ワット)な1962ブルーズブレイカー・コンボでもいいが、「直アン」つまりエフェクトペダル抜きで繋ぎ、コゾフの音を出すには相当の覚悟と気迫が要る。

ごまかしが全く効かない、完全に裸の音なのである。

それでも出力50ワット以下のアンプであればピッキングの強弱に関わらずある程度の音の「割れ」感が生まれるし、それによってフレージングの粗が目立ちにくくなるかもしれない。

だが、先述のようにコゾフのスーパー・ベースは100ワットだ。歪みはごくわずかでピッキングの瞬間に音が立つ、シビアにもほどがあるセッティングであることが想像できるだろう。

ここでYouTube動画をもう一度再生してほしいのだが、よく聴くとプレーン弦の音はほとんど歪みが感じられない。コードストローク、特に6、5弦をアタックしてはじめて「ゴッ」という骨太なディストーションが顔を出すという、絶妙というか極限というか、綱渡りのようなセッティングの上でコゾフはギターをかき鳴らしているのだ。

コゾフといえばいまだに「泣き」のロングトーンだけが取り上げられるが、ギターサウンドについていえば、これほど甘美で圧倒的な音を鳴らしたギタリストもそうたくさんはいない。

レスポールのロングトーン、クリーンとクランチのはざまのつややかなサウンドを追求するのであればぜひ聴いてほしい。

☆

次に紹介するのはフィリップ・セイス(Philip Sayce)。

1976年にウェールズで生まれカナダで育ったセイスがソロ名義でアルバムデビューを飾ったのが1996年、日本で知られるようになったのは2009年の第2作”PEACE MACHINE”だろう。このアルバムのリリース時にギターマガジンに小さくだがインタビューが載っていたのを覚えている。

ここで、無粋ながらスティーヴィー・レイ・ヴォーン(以下SRV)について触れておかねばならない。

SRVはヘリコプターの墜落で1990年に35歳の生涯を閉じているが彼のギターヒーローっぷりは今なお健在で、ストラトキャスターを手にした若いギタリストが登場するたびに『SRVの再来』と呼ばれる。いったい今まで何人が再来したか数えるのが難しいくらいだ。

セイスもまたSRV系というくくりで捉えられており、リスナーはそのプレイやサウンドをじっくりと聴いていないのではないか。

私がセイスを推す理由は彼の弾き方、正確には「鳴らし方」にある。

右手のアタックがかなり強いことがライヴ動画からも推察できる。

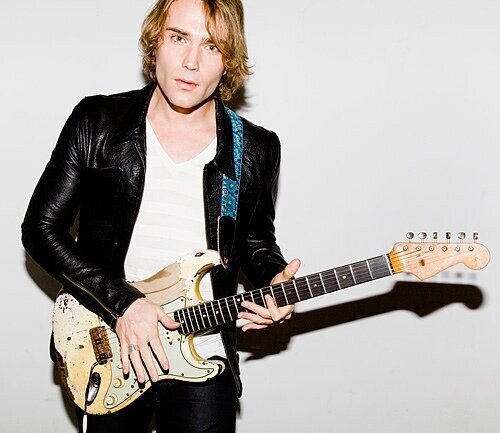

上の画像でも手にしている彼のストラトは1963年だそうで、ひと目で相当な弾きこみ具合が分かるが、右手の強靭なアタックと的確な左手の運指およびミュートをしっかりと音に変換できていることが分かる。

それと、これはストラトとテレキャスターのプレイヤーにぜひ知ってほしいのだが、弦を強く、特に縦方向‐フレットにぶつけるように弾くことで「ギャン」「ギュン」という激しい唸りのようなトーンが得られる。

USの、特にカントリー系ギタリストはギターの、弦がビャンビャンと唸るような音を”twang”と表現するのだが、セイスは特にコードストローク時にこのtwangを上手く鳴らしてみせる。

楽器屋店員時代に多くのお客様の試奏に立ち会った経験から声を大にして言いたいのだが、とかくギタリストは右手のアタックが弱い。それに、強弱のメリハリのつけ方に無頓着なのである。

猫がオモチャにじゃれつくような弾き方では音に表情がつきにくいし、特にシングルコイルピックアップを搭載するフェンダーギターでは弦をアタックすることでギターを「鳴らす」‐弦振動をギターに響かせる感覚が、程度の差はあれ必要になる。

もちろんパーツの共振や弦との摩耗によるフレットやナットの消耗といった問題は発生するが、なに、クルマを性能の限界まで走らせればオイルやクラッチ、ブレーキパッドが消耗して交換が必要になるのと同じではないか。修理や交換は可能なのだし、それと引き換えに自分のギターがグッと「鳴って」くれることのほうが大切ではなかろうか。

弦振動をギターのアクセルとすれば、セイスはそのコントロールのスペシャリストである。そっくりそのまま真似る必要は無いが、ギターの弾き方ではなく鳴らし方に眼を向けるきっかけになればと思う。

なおセイスの使用機材はフェンダーのシルヴァーフェイス期の1968年製スーパーリヴァーブやダンブルのスティール・ストリング・シンガー、エフェクトはアイバニーズTS808、王道のSRVセッティングである。

ただ、そこにKLONケンタウルスやディアス(Diaz)テキサス・スクエアフェイスが加わるあたりに現代のギタリストらしさが見てとれる。

また、ファズに関してはダイオードがゲルマニウムのものよりもシリコンの、BC108を使用したもののほうが好みに合っているとのことである。サウンドのエッジとぎらつき感はこのような選択により生まれているのだろう。