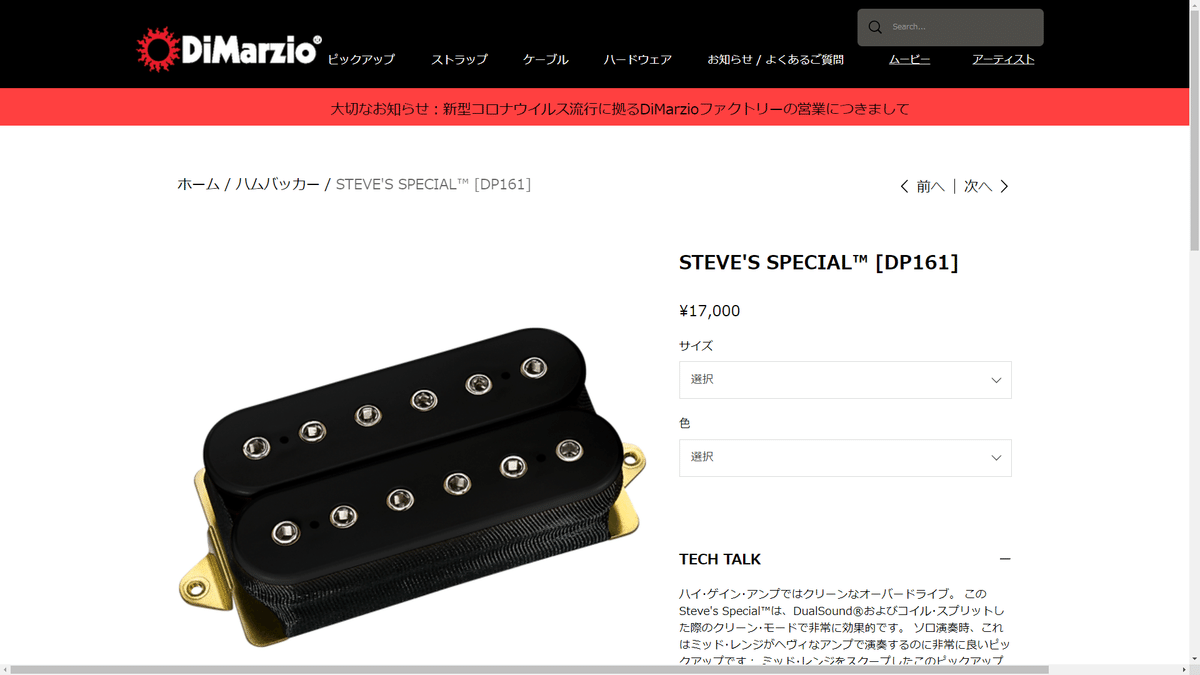

DiMARZIO Steve’s Specialについて

いきなりではあるが、全てにおいて完璧な人間が存在しないのと同様にエレクトリックギター用ピックアップ(pickup、以下PU)にも完全無欠な万能型というものは存在しないと私は思っている。

ただし、限りなくそれに近いPUであれば私にも若干だが心当たりがある。今回はその中からディマジオ DP161スティーヴズ・スペシャルを採り上げたい。

☆

スティーヴズ・スペシャル(Steve's Special、以下SS)ことDP161の発売は1995年だが、このPUの名を知ったきっかけがアイバニーズ(IBANEZ)のJPM100、かのジョン・ペトルーシのシグニチュアモデルだったというギタリストも多いかと思う。

といってもSSはペトルーシと共同開発されたのではなく、ラリー・ディマジオの右腕とよばれる古参のエンジニア、スティーヴン・ブルーチャーにより生まれたモデルである。

モデル名が「スティーヴ(ン)のお気に入り」であることからもブルーチャーの、このPUへの力の入れようがうかがえよう。

私の手元には

この1997年発行の書籍があり、その中でふたりのギタリストがSSについてのインプレッションを残しているのだが、両名に共通しているのは中音域の厚みと暴れ感である。

一方で、これとは別の書籍ではあるが他のギタリストはひと言

究極のドンシャリ

と表現している。

これだけ聞くとSSのサウンドキャラクターは一体何なのか見当もつかなくなってしまうだろう。これがPUのインプレッションの難しさなのである。

☆

SSの特性を把握するにはこのPUがリリースされる1995年よりも前のエレクトリックギターの機材環境、とりわけアンプについての理解が若干なりとも必要になる。以下かなり長くなるがおつきあいいただきたい。

ギターアンプ、特に真空管回路の100ワット超級のアンプは80年代に高出力化とハイゲイン化が進み、それまでは考えられないようなヘヴィディストーションを適正な音量で鳴らす環境が整いつつあった。

そのギターサウンドを録音する技術においてはデジタル化、なかでもフルデジタル・ハードディスク・レコーディングの進歩と浸透が進んだ。

さらに、従来のアナログレコードに換わるメディアとしてCDが登場、80年代後半以降に急速に普及した。

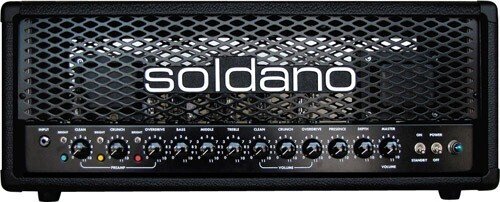

ギターアンプについてもうひとつ見逃せないのがハイゲイン系モデルを中心としたアンプビルダー/マニュファクチャラーの台頭である。

それまでマーシャル(MARSHALL)やフェンダー(FENDER)等の大手の量産に偏っていたところに;

メサ・エンジニリアリングはメサ「ブギー」の名でマーク(Mark)シリーズをリリースした。

さらに1994年には後にギターアンプのベンチマークとなった

レクティファイアー(Rectifier)シリーズを発売した。

メサ社の他にも

ソルダーノ(SOLDANO)や

リヴェラ(RIVERA)も続々と製品を投入した。

さらに、アンプ以外の機材によるギターサウンドの追求という選択肢が加わるようになった。

具体的にはラックエフェクトと総称される機材のコンポーネントである。

先に挙げたリヴェラの画像は真空管駆動のパワーアンプ回路であり、プリアンプからの信号を増幅してスピーカーを駆動させるのが役目の機材だが、このような

○デジタル回路を中心とした高品位のプリアンプ

○真空管駆動の安定性を担保した高出力のパワーアンプ

を組み合わせる手法が一般化したのである。

これは老舗マーシャルも参入し;

現在も評価されるプリアンプ、JMP-1と

後にロングセラーとなったパワーアンプ、EL34 50/50をラインアップしていた。

さらにラックエフェクトは80年代後半に業界統一基準として登場したMIDIに対応する製品が増加したことで浸透が進んだ。

これによりギタリストが「ラックを組む」‐複数のコンポーネントを収めたラックケースをステージに持ち込み、MIDIフットスイッチでコントロールするという手法も多く採られるようになった。

☆

SSの誕生にはもうひとつ、忘れてならないテクノロジー、もっといえばPU開発のブレイクスルーが関わっている。ディマジオの特許技術であるデュアル・レゾナンス・コイル(Dual Resonance Coil、以下DRC)である。

DRCについてはこちらの過去記事を:

DRCを採用した新モデルのDP155 トーンゾーンはアイバニーズ製品への純正搭載という幸運にも恵まれてディマジオの名をさらに高めたのだが、スティーヴン・ブルーチャーはこの技術の可能性をさらに追及した。

DRCの、互いのコイルで拾う音域を差別化できるというメリットはこのSSで最大限に発揮されており、片側のコイルだけを鳴らした際の、フェンダーギターのシングルコイルPUに近い音響特性を獲得している。

先述の書籍によればSSのブリッジ側のコイルはネック側との比で約2倍の抵抗値があるという。

ただしコイルのワイアの線径を変えることで両コイルのインダクタンスの差を無くすようにアレンジされており、特定の音域が出にくくなるキャンセレイションを防止している。

DRC以外にはヘックス(六角)ポールピースが挙げられる。

今となってはディマジオのハイパワー系PUの特徴的なスペックとして知られるヘックスポールピースだが、スラグ(埋め込み式・調整不可)やマイナスネジのポールピースに比べて磁界をアレンジしやすいという。

これを両コイルの全ポールピースに用いることで、必要に応じてギターテックやギタリスト本人が各弦の感度補正を行えるという、副次的ではあるがメリットがある。

☆

公平を期すために書いておくと、SSは

○25インチスケール(弦長)

○メイプルネック

○ボルトオンジョイント

○ロック式ヴィブラートブリッジ

というスペックのギターに搭載したほうが本領を発揮できると思う。

伝統的なギブソン(GIBSON)のレスポールやSG等と合わないわけではないが、重く厚いディストーションと明瞭な音像の両立を求めるのであれば他の優れたPUに眼を向けるようお勧めしたい。

改めて、SSの特性を上手くサウンドに反映させられるのは

①ヘヴィディストーション

②高音域のシャープさ

③全音域を均一なタッチで弾ける反応の良さ

を重視するギタリストである。

90~2000年代のハイゲインでヘヴィなディストーションを知る者として、PUのサウンドキャラクターにおける厚みや腰の強さは必須である。

2020年代の現在では真空管駆動の100ワット超級の化け物のようなギターアンプを自己所有するギタリストもかなり減り、PCを介した個人単位での録音に関する機材が長足の進歩をみせている。

そうなればPUにもある程度のヴィヴィッドさや明瞭さといった特性が求められるし、さらに、特にクリーントーンにおけるこもり感やブーミーな低音、貧素な倍音による立体感の乏しい音像などへの不満を解消したいのであればSSは有力な候補になりえる。

先述の書籍におけるレビューでの評価の差だが、これはPUが生み出した信号を増幅して鳴らす側の機材、つまりアンプ類の特性に負うところが大きい。

SSを搭載したギターを

90年代~2000年代初頭のマーシャルのフラッグシップ、TSL100に繋いで鳴らすディストーションには分厚い中音域が伴う反面、低音弦のアタックはやや大人しくなる。

同じギターを今度は

ディーゼル(DIEZEL)のハーゲン(Hagen)に繋げば、中音域の厚みはある程度保たれたまま、脳髄がザクザクに刻まれるような高音と膝にクるズゴズゴの低音が飛び出す。

これがディマジオDRC採用のPUの不思議かつ凄いところなのだが、十分すぎるくらいの高出力を備えたうえで非常に幅広い音域を拾って信号化しアンプに送ってみせるのである。

そのため、信号の増幅回路‐エフェクトペダルやアンプの特性によっては中音域に強烈なピークが出ることもあれば極端なまでのドンシャリに終始することもあり得る。

その点でSSは判りやすいPUではないといえる。

ギターに取り付けて鳴らせば誰でも知っている、聴いたことがある「あの音」になってくれる、というような判りやすさ‐言い換えればまとまりの良さは期待できない。これはPUを歪み系エフェクトペダルに置き換えてみると理解しやすいかもしれない。

見方を変えればギターの弦振動の電気信号への変換というPUの仕事に徹しているともいえる。同じギターを弾き続けているギタリストで、ギター本体の鳴りを可能なかぎりロス無く鳴らしたいのであればSSのような特性PUは非常に魅力的だろう。

☆

SSは発売から28年経ってなおラインアップに残っている。ディマジオ製品は輸入代理店もたっており(星野楽器)入手が容易である。

この30年近い年月のあいだにギタリストの追求するヘヴィネスにも若干の変化はあったが、SSであれば無理なくカバーできるだろう。

DP161 スティーヴズ・スペシャルの実力はこれからも多くのギタリストを驚かせ、納得させるだろうと予想している。