コイルこそコア(core)なり

今回もピックアップ(pickup、以下PU)のハナシである。

今から10年ほど前に楽器店で修理調整を担当していた私は色々なことに悩まされたが、その中でも交換用PUの確保はかなりの難題だった。

ストラトキャスターやテレキャスターの純正PU、ギブソンのハムバッカーと同形状であれば多くの製品が流通しているのでそれほど困ることはなかったのだが、手を焼いたのはリッケンバッカーやグレッチだった。

リッケンバッカーはギター/ベースともセイモアダンカンしか交換用モデルが出ておらず、高額なうえに実質的な受注生産品だったこともあって入手は困難だった。

グレッチはまあ、当時の輸入代理店の神田商会の好意により純正品が比較的楽に入手できたが、決して安価とは言えなかった。

☆

それらに比べれば若干楽ではあったが、ギブソンP-90も流通は少なかった。

それに仕事で50~60年代のオールドギターに接するようになると、P-90の現行モデルとの音質の違いの大きさに驚かされるようになった。

かりに、商品の60年代のギターのP-90が破損していることが判明した場合、現行品を(当時の)輸入代理店の山野楽器から仕入れて乗せ換えても、だれが聴いても音ですぐに分かってしまう。

わざわざパーツ代と交換の手間をかけて、オールドギターの商品価値を下げてでも交換すべきかどうか、判断に迷うことが多々あったものだ。

ある時エピフォンの、これはオールドギターではなく当時の量産モデルである中国製のカジノをお持ちのギタリストから、ハウリングがひどくて手に負えないから少しでも使いやすくなるようにしてほしいとの相談を受けた。

検討の結果PUを交換することになったのだが、私が選んだのはディマジオのDP167D、ディマジオP90(ドッグイヤー)だった。

カジノの金属製PUカバーとは幸いにもぴったりとサイズが合ってくれた。

実際に鳴らしてみるとハウリングはグッと減り、歪ませたときの音の潰れやダンゴ感はかなり軽減された。それに意外なほど高音域が伸びやかになり、結果として音のツヤと歯切れの良さが加わった。

この時はディマジオのPUビルダーとしての才覚に、またPUの性能の確かさに頭が下がる思いだった。

☆

それからしばらくして、PUのサウンドに大きく影響するファクターとしてコイルが挙げられることを知った。

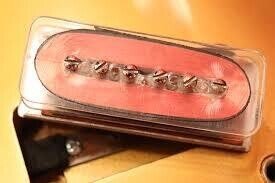

正確にはコイルを形成するワイアである。髪の毛よりもっと細い、銅を芯線に用いるあのワイアだ。

こうして画像だけみるとただの、銅の細いハダカ線に見えてしまうが、実際はエナメルやフォームヴァー(formvar)などにより外側がコーティングされている。

この被膜はデリケートな芯線の保護の他に、電気を流れないようにする絶縁の機能もある。

何千回もワイアが巻かれたコイルからちゃんとまともな音声信号が生み出されるのはこのワイアの絶縁がきっちり生きているからこそである。

私は楽器屋店員時代にこの、ワイアの被膜が剥がれたことによるコイルの断線を起こしたPU、及びそれを搭載したオールドギター/ベースに何度となく泣かされてきたので、今ではコイルの不調を抱えたPUを音で判断できるようになった。

まさかそんな、いくら何十年経っているからってそんなに簡単にワイアの被膜が剥がれたりするの?とお思いであれば、お近くの楽器店で販売されている70年代中盤以降のフェンダーのストラトやテレ、ジャズベースでお確かめになるといいだろう。

弦に全く触れていない状態でPUの、コイルの最も外側に位置するポールピースを指で触れたときに驚くほどのノイズがアンプから出てくるようであれば、それはコイルの被膜が傷んで剥がれ、ポールピースと接している証拠である。

被膜の剥離がさらに進んだギター/ベースではポールピースに弦を押しつけると音が出なくなるはずだ。これは弦を触ったときにノイズを減らすための、いわゆる弦アース(マイナス)と、PUのコイルの中に発生する音声信号(ホット/プラス)がつながることで信号がショートしてしまうためである。

ギターカンパニーはもちろんPUがこのような不調に見舞われることがあるのをちゃんと把握しており、PUの耐久性や信頼性を高めるために被膜の丈夫なワイアを選ぶのだが、しかし、素材や耐久性はともかく、実はワイアの被膜は薄いほうが望ましいのである。

ワイアはポールピースを芯とするボビンに

このように巻き付けられる。

このとき、芯線がポールピースと近接するほどPUの、弦振動への感度が向上する。

逆にいうと、電気信号の発生のメカニズムにおいてワイアの被膜は何の役にも立たない、ただの絶縁体だ。コイルの中に占める被膜は少なければ少ないほどPUのセンサーとしての感度、音の解像度は向上するのである。

フェンダーのシングルコイルPUであれば

磁化したポールピースにボビンを構成する柱の役割を負わせたうえで(いちおう軽く絶縁処理はしているが)ワイアを直に巻き付けることでダイナミックな反応と切り込むような高音域の鋭さを獲得している。

対してP-90は構造やコイルの巻き数の違いもあってどうしても音が重く平板になりやすい。また、高音域の反応が鈍くなり、歪ませたときの音がダンゴになりがちである。

だが、機会があれば50~60年代のギブソンのレスポールジュニアや同スペシャル、ES-330等のP-90搭載のギターを弾いていただきたい。

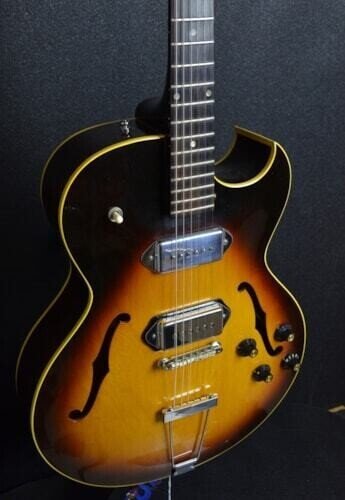

個人的にはES-125がおすすめである。

もっとも旧型である画像のモデルの他に、PU1基/2基、カッタウェイの有無、フルデプス(厚胴)/シンライン(薄胴)といったバリエーションが多く存在する。

ついでにいうと60年代には

PUカバーが金属製に変更されたりもする。

特に50年代のP-90は、経年によりマグネットの磁力が落ちていることを加味しても非常にクリアでブリリアントなトーンを備えている。70年代以降のP-90しか音を知らないギタリストにとってはおそらく相当に衝撃的なはずだ。

☆

とはいえ、P-90の音質についてギブソンやエピフォンを責めるのは酷というものであろう。

ギブソン在籍時のセス・ラヴァーが1957年頃に生み出したノイズキャンセリングPU、P-490が「ハムバッカー」の名で多くのギタリストに支持されるようになったことで、構造がシンプルで製造コストが低いP-90は実質的に二番手扱いされ、主に廉価モデルに搭載されることになる。

やがてギブソンがエピフォンのブランドでローコストモデルを多く生産するようになり、90年代には韓国、2000年代以降は中国で製造されるP-90が大量に普及する。

安価に量産するためには不良品の発生しやすいデリケートな工程を省略しなければならず、PUでいえばコイル、さらにそれを構成するワイアは被膜の丈夫なものを選ばざるをえない。

さらに時代の変遷により、かつてのエナメルやフォームヴァーを絶縁被膜に用いたワイアの流通が減少していった。

2020年代の現在ではこれらの被膜のワイアは楽器用マグネティックPUぐらいしか用いられることもなく、線材の会社はPUのためにわざわざ製造ラインを稼働させているのが実情だという。

こうしてP-90のサウンドはコイルに、正確にはそれを構成するワイアに大きく左右され、現行品で聴かれるような音に変貌してしまったのである。

☆

以前であれば先述したようにP-90の同寸同形状の交換用モデルは入手が難しかったが、2020年代の現在では実に多くのPUカンパニーから製品が出ている。

ディマジオは先のDP167Dの他にDP280D Vintage P90なる新製品を開発したらしい。

同社がモデル名にVintageとつけるのは非常に珍しく、実際にこのモデルは50年代のP-90の、経年変化も含めたサウンドを再現しているというから、相当の自信作なのであろう。ハウリングやノイズへの耐性はつねに高水準をクリアするディマジオ、カジノやレスポールジュニアで可能な限りヘヴィなディストーションを鳴らしたいギタリストには朗報のはずだ。

PUビルダーの大御所セイモアダンカンも3モデルをラインアップに加えている。

ダンカンには渾身のヴィンテージレプリカであるアンティクイティ・シリーズにもP-90タイプがラインアップされているので、本気でオールドギターのトーンに迫りたいというギタリストは眼を向けてみるのもいいだろう。

若い世代にはなじみがないかもしれないが、個性的なモデルを多く生み出してきたケントアームストロングもP-90タイプをリリースしている。

さらに、低音の細さや高音域のクリスピーなタッチ、いわゆる「枯れ感」を追求するのであればローラーという選択肢もある。

ただしローラーは典型的なロウゲイン(low gain)タイプであり歪ませ方にかなりのテクニックが必要であることをお伝えしておく。アンプや歪みペダルなどをイチから見直すぐらいの覚悟を決めておいたほうがいいだろう。

☆

今回ご紹介したのはギブソンP-90だが、他のPUでもコイルそしてワイアはPUのサウンドや特性、なにより、しつこくなってしまうが弦振動のセンサーとしての感度や性能を大きく左右する、名実ともに核(core)といえるファクターであることをこの機会に知っていただければ、楽器屋店員時代の私の苦闘も少しは報われるというものである。

なお、ワイアの絶縁被膜のエナメルやフォームヴァー等の違いはフェンダーPUの50~60年代の音質を決定づけるファクターとしても知られている。フェンダー系シングルコイルPUの交換を検討中で、オールドギターのサウンドを狙っているギタリストはPUのカタログデータをいま一度細部まで眼を通すことをおすすめしておく。