エフェクトペダルの伏兵⑤ SOBBAT Drive Breaker DB-1

世の中に星の数ほどあるエレクトリックギター用エフェクトペダルの中にはその実力があまり知られないまま低い評価に甘んじているものも多い。それらにスポットライトを当てる『エフェクトペダルの伏兵』シリーズ、ミュージシャンの機材探しの一助になればと思う。

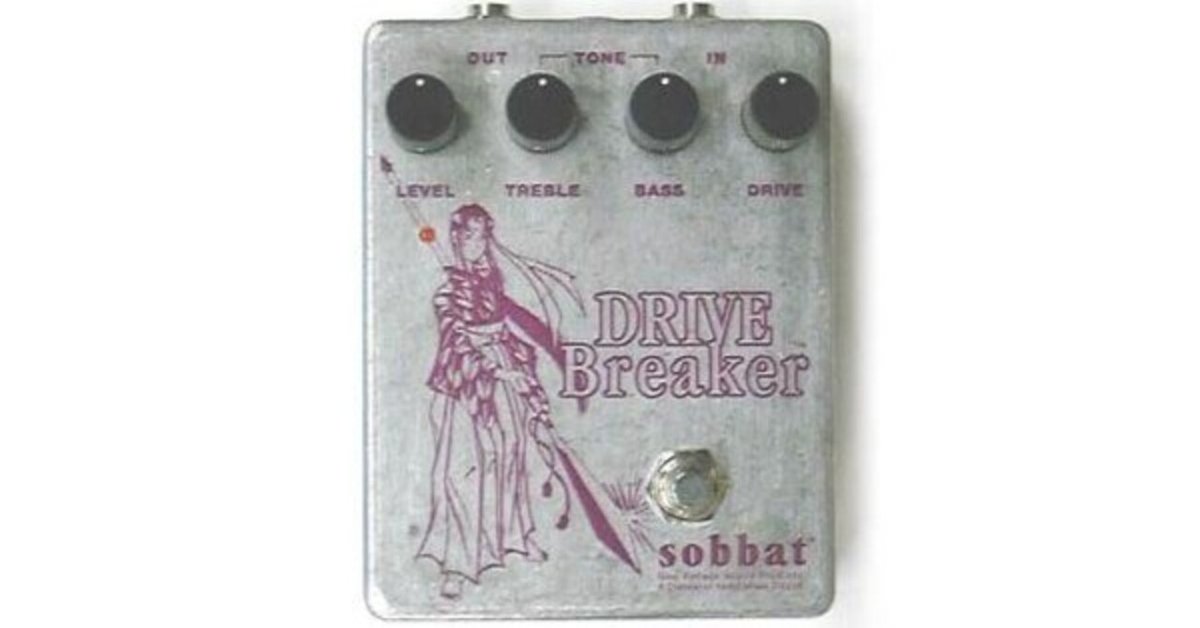

第5回はソバット(SOBBAT)のドライヴ・ブレイカーDB-1(以下DB1)をご紹介したい。

☆

ギター歴の長い方であれば雑誌広告やギタリストの使用機材紹介、ネットモール等でソバット製品を見かけたことが一度ならずおありかと思う。

ソバットは京都のきんこう楽器が展開するエフェクトペダルのブランドである。

高名なビルダーが監修したわけでも、アーティストシグニチュアをリリースするわけでもないが、実はその歴史は意外と長く、調べてみるとソバットより現在も続くドライヴ・ブレイカーのシリーズが発売されたのは1995年だという。

若い世代のために付け加えておくと、メサ/ブギーの一大ヒットシリーズとなったレクティファイアー(Rectifier)シリーズの最初のモデルが発売されたのは1992年である。

現在46歳の私は2000年に楽器屋で働き始めたが、たしかに、ソバットは既に複数の製品がラインアップされており、DB1は流通量も多かったように記憶している。

あの頃を思い出してみると、ボス(BOSS)やズーム(ZOOM)、コルグのエフェクトブランドであるトーンワークス(TONEWORKS)等の量産モデルは常に楽器店の店頭に並べられていたが、それらに満足できなくなったギタリストが選ぶ中~高価格帯のエフェクトペダルは、現在に比べてそれほど多くなかった。

もちろんマクソン(MAXSON)やTS系モデルをラインアップしたアイバニーズ(IBANEZ)の支持は決して弱くなかったが、エキゾティック(XOTIC)やフルトーン(FULLTONE)等のUS製をうたう高額品におされがちだった。

何より、現在ではそれほど珍しくなくなった国産のハンドメイド系ペダルビルダーというものが当時はほとんど顧みられなかったし、製品が流通する機会などほとんど無いに等しかった。

その2000年代初頭において既に一定の認知を得ており、評価も高かった。

実際に楽器店でボスDS-2とDB1を弾き比べた若いギタリストが、予定外の出費に若干困惑しつつもDB1の購入を決めるという場面に私も何度も立ち会ったものである。

☆

改めてソバットのドライヴ・ブレイカーDB-1だが、

分りやすく

使いやすく

しかも奥深いディストーションである。

DB1の使いやすさを向上させているのはベースとトレブルの2バンドのイコライザーである。

アンプのイコライザーのツマミに比べればどうしても音色のコントロールは大味になってしまうが、歪まないアンプの硬すぎる高音域を抑えたり、ハイゲインすぎて低音域が膨らみすぎてしまう真空管アンプの低音をタイトにまとめたりするような使い方には十分対応できる。

一聴すると歪みの質感はラフでダーティ、濁り気味で潰れ感が強調される。

マルチエフェクターやPCのソフトウェア等のデジタルプロセッサの音に慣れきった耳には違和感があるものと思う。現在の20代の、いわばデジタルネイティヴなミュージシャンにはいまいちピンとこない音かもしれない。

しかし、アンプの音量を上げ、DB1のセッティングは変えずに、ギターのヴォリュームやトーン、ピックアップのネック/ブリッジ等の調整や切替を繰り返しながら弾いていると、音にしっかりと表情がつくことに気づくはずだ。

この、ラフでダーティな歪みの質感と、ギターの信号を受け取って微妙に音色に変化が付くセンシティヴィティとの両立を実現できるという点こそが重要である。

ギタリストによってはこの特性をアンプライク‐ギターアンプを思わせるトーンの表情の豊かさ‐と表現するようだが、DB1がギターアンプに近いトーンキャラクターを備えているかは別として、べったり、のっぺりとして起伏が感じられない無芸な歪み系ペダルとは異なる実力派であることは私も断言できる。

さらにいえば、アンプライクと称されるペダルの多くは歪みが浅めのものが多いのだが、DB1であればかなりヘヴィなディストーションまで鳴らせるのも強みのひとつである。

現在はエフェクトペダルのトゥルーバイパス・スイッチングが普及したおかげで歪みペダルの直列接続も‐かつては音ヤセの元凶とされご法度だったものだが‐珍しくなくなったし、スイッチャーを導入したギタリストであれば複数の歪みペダルを用意して曲やパートによって使い分けたりもするだろう。

DB1はそのような「使い分け」のなかの選択肢のひとつとしてももちろん有効だが、逆に、出先のアンプに関わらず歪みはこれ一択、というような潔いセッティングでも実力をいかんなく発揮できる。

歪みペダルとアンプ両方の、歪みの深さと表現の幅の広さをしっかりと把握し、自在に引き出すようセッティングできるギタリストにとってはDB1は頼れる一台であり、同時に遊びがいのあるオモチャになってくれるだろう。

☆

現在のソバットにはDB1のトーンキャラクターを継承しつつ『歪み成分の濃さを調整』し、『多めに歪ませてもスッキリとした』歪みに仕上げ、ついでに筐体をコンパクト化したDB-1Sがラインアップに加わっている。

筐体の小型化は2010年代以降のトレンドだが、DB-1Sでは回路にもアレンジを加え既発モデルDB1とは若干なりとも異なったトーンに仕上げたことで、より多くのギタリストにアピールできる新しいドライヴ・ブレイカーを造り上げたということなのであろう。

かといってDB1は生産を完了することなく現在もラインアップの一角を支えている。

☆

本音を言えばドライヴ・ブレイカーDB-1をエフェクトペダルの「伏兵」と呼ぶことに少々抵抗がある。

DB1は国産ハンドメイドの草分けにして30年近いロングセラーであり、ソバットの看板モデルである。知名度、サウンドの持つ主張の強さや明確さ、いずれも申し分ない。

2023年現在の市場では、しかし、中華製ペダルや後発のビルダーによるハンドメイド製品が持てはやされている。

少し前の2010年前後ではランドグラフやボブ・バート等のハイエンドブランドのペダルにとんでもない高値がついたりした。もちろん、ケンタウルスを巡る狂乱の高騰は言うまでもないだろう。

こうして、確かな実力を備えているのに、気が付けば低い評価に甘んじている製品というのが、特に日本の楽器の市場には多い。多すぎるぐらいである。

もしも歪み系ペダルを探す旅の途中で迷い、疲れてしまったのであれば、トレンドや流行やらをいったん頭のなかから消し去って、ソバットのドライヴ・ブレイカーDB-1のようなペダルを鳴らしてみることをお勧めする。

本当に鳴らしたい音を本気で追求するのであれば、たとえDB1が理想に合わなかったとしても、こんなすごいペダルがあるとは、という発見がその後のペダル探しの糧となるだろうし、DB1は価値ある寄り道となるはずだ。