ギターと木材の相関関係~SIMON&PATRICK Cut-Away GTを例に

採用される木材の種類や品質によって価値が決まる、これは何もギターに限ったことではなく木製の楽器であれば程度の差はあれ共通することではある。

とはいえ昨今のギターの、木材と商品価値のバランスというか、製品と世間一般の評価とのズレがやや大きくなりがちであることをもと楽器屋店員の私は少なからず危惧している。

今回はサイモン&パトリック(SIMON&PATRICK)のカッタウェイGTミニジャンボ(以下GWMJ)を例にとって、ギターと使用木材の相関関係について思うところを書き綴っていきたい。

☆

ここではエレクトリック/アコースティックの区別を問わないとして、ギターに用いられる木材の種類‐正確には通称なのだが‐として皆さまがお聞き及びのものといえば;

○ハードロックメイプル

○ハカランダ(ブラジリアンローズウッド)

○ホンジュラスマホガニー

○ライトアッシュ

あたりであろうか。

このうちホンジュラスマホガニーという材がそれなりの価値を持つ材としてカタログに掲載されるようになったのは2010年代に入ってからのことで、それまでの楽器業界ではマホガニーという木材を産地で細かく分けるようなことはなかった。

またライトアッシュと総称される木材は50~60年代のフェンダー(FENDER)の、とりわけテレキャスターに用いられたものに近いアッシュという意味で使われた。

これは70年代中盤以降にフェンダーが用いたアッシュ材がそれまでのものと比較して非常に重かったためである。

ギターカンパニーはカタログにわざわざライトアッシュと表記することで、50~60年代製のギターに近いサウンドが得られるアッシュ材を採用していることをアピールしたかったのである。

☆

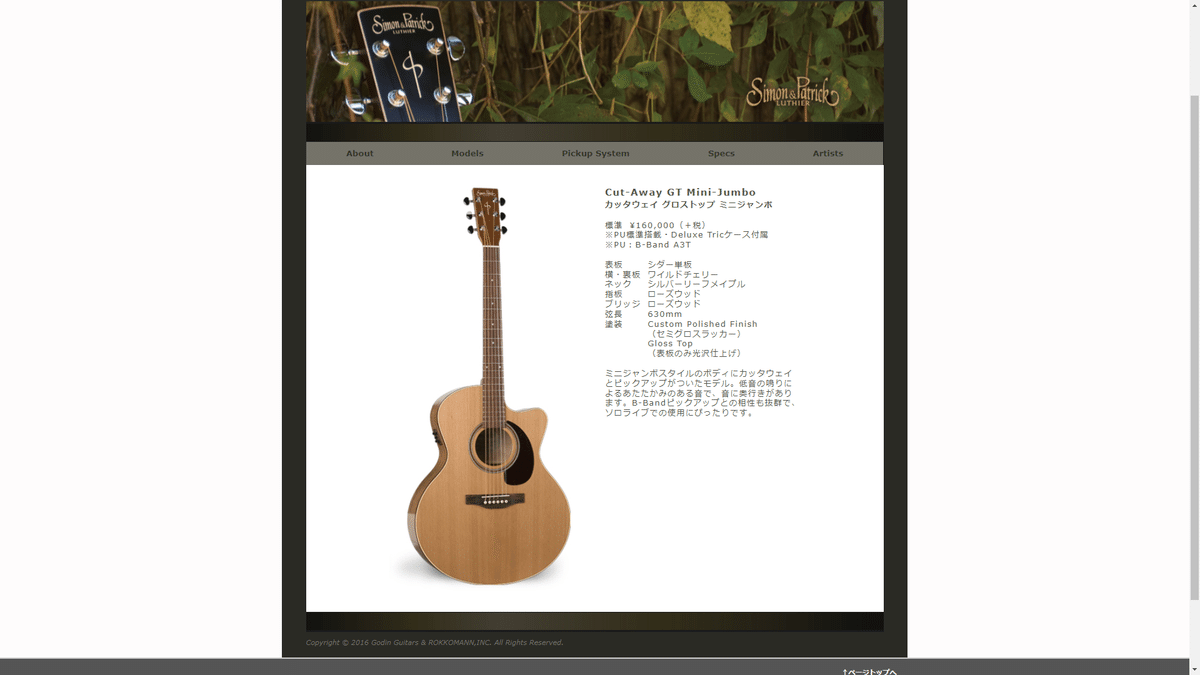

改めてサイモン&パトリックのカッタウェイGTミニ・ジャンボだが、先のHP画像にも掲載のとおり木材は;

表板:シダー単板

横・裏板:ワイルドチェリー

ネック:シルバーリーフメイプル

指板:ローズウッド

ブリッジ:ローズウッド

となっている。

このうち、シルバーリーフメイプルはメイプル(カエデ)系であることが名から察せられるとして、ワイルドチェリーなる材をご存じの方はそう多くはないだろう。

この70年代のバンドとはもちろん直接の関係は無く、日本でいうところのサクランボの木である。

サクランボと聞いてもその果実しか思い浮かばない私などなかなか想像できないが、木材として活用できるぐらい大きく育つ木なのだそうだ。

次にシルヴァー・リーフ・メイプルだが、この材にはAcer saccharinumという学名があり、さらに調べてみると

シルヴァーメイプルの通称で知られ、さらにはハードメイプルとして括られる材であることが判る。

レスポールの表板を挙げるまでもなくハードメイプル、正確にはその系統の材がギターサウンドに与える影響は好ましいものとして知られている。

この2種の材だけをみても、CWMJは実はかなり良質な木材を使用したギターであることがうかがえる。

私は楽器屋店員時代にCWMJを商品として扱ったことがあるのだが、実物を手に取ってみるとことのほか地味な印象を受ける。

これはサイモン&パトリック製品の多くにいえることなのだが、コスメティックな要素は抑えめである。

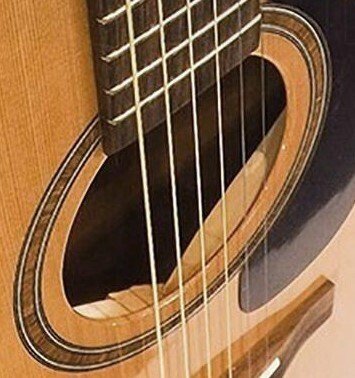

サウンドホール周辺の、パーフリングという円形の埋め込み加工も

同価格帯の他社製に比べれば控えめであるし、ボディ外周のバインディングや指板上のポジションマーク等も簡素にまとめられている。

急いで書き足しておくが、これだけでCWMJという製品に「手抜き」という評価を下すのは早計である。

ギターの「造り」と総称される要素‐具体的には木材の選定基準および木部加工の精度において、CWMJは非常に高い水準を維持しているギターである。これはCWMJと同じ、または低価格帯の他社製品との、実物を鳴らして比較すると実感できると思う。

☆

ここからは楽器業界のハナシになるのだが、サイモン&パトリックはゴダン(GODIN)ギターズの展開するブランドのひとつである。

日本ではゴダン社製品がブランドによって複数の輸入代理店に分かれることもあって流通量はそう多くないが、ギターカンパニーとして高い実力を備えた会社だと私は思っている。

カナダのケベック出身のロバート・ゴダンが設立した同社は現在もカナダに製造拠点を抱えており、サイモン&パトリック製品もそのカナダ工場で製造されている。

なおサイモン&パトリックのブランド名はロバートの二人の息子の名に由来するそうである。

サイモン&パトリックを含むゴダン社の製品を触ってみると分かるが、先のコスメティックな要素のオミットを含め、同社の製品は量産に徹した仕様で固めているものが多い。

塗装ではサテン仕上げや、それよりも少しだけ塗膜にツヤを出したセミグロス仕上げを多く採り入れている。

サテンやセミグロスは楽器業界の主流だったグロス(ツヤ有)塗装に比べて工程の多くを簡略化できることもあり、2020年代の現在では量産機に採用しないギターファクトリーのほうが少数になったほどである。

CWMJのカタログスペックには表板のシダーや指板及びブリッジのローズウッドについて、産地や通称は記載されていない。

これは、例えばローズウッド系であれば‐比重や木目の均一さといった選定基準をクリアした木材を優先して使用する、という意味合いの表記と捉えたほうがよい。

木材の質に徹底的にこだわりたいオーナーであれば、そんな、出たとこ勝負みたいな木材選定って…と苦い顔をされるものと思う。私が楽器屋店員だった頃にもそのような困惑を口にするお客様をお相手したことが何度かある。

しかし、こと量産においてはこのような割り切りは必要であるし、有効である。異論は多いが私はそう考えている。

他社の例になるが、ミュージックマン(MUSICMAN)では2000年代に入ると、ソリッド(塗りつぶし)塗装のギター/ベースについてはボディ材の種類を明確に決めず、カタログに

selected hardwood

と表記するという手法をとった。

これについてはミュージックマンがかのレオ・フェンダーの創立したブランドであり、そのレオがかつてのフェンダーでも同様にソリッド塗装のギターにアルダーやポプラ、バスウッド等の複数の材を用いて量産に対応したことを知っていれば、その伝統に倣ったものであることが分かる。

ついでに言えばミュージックマンでも木目が透けて見える塗装の製品においてはボディ材にアッシュを用いている‐正確にはアッシュしか用いないのもレオの方針を受け継いだものといえる。

☆

ギター系の弦楽器が今日のように普及したのは入手のしやすさに負うところが大きいし、そういう点では大規模ファクトリーによる量産品が多く流通することの恩恵は確実に有る。

多くのギターの中からより良いものを選ぶには、単純にカタログスペックだけの比較では不十分であり、こと使用木材については一定以上の知識が求められる。これはギターという楽器が木材を用いて製造されるかぎり避けられないことである。

一方で、加工技術や木材の性質どころか製造工場やブランド等について全く知識が無い、または無頓着なギタリストであっても、楽器店で見つけたギターを少し試し弾きしただけで購入をあっさり決めてしまうこともある。

もちろんそれには自身の求めるギターサウンドがある程度決まっていること、なにより予算内に収まるギターであったこと等の条件が有る。

しかし、オールド/ヴィンテージギターならともかく2020年代の現在の、新品のギターの中から最良の一台を選択するのであれば、少なくともカタログスペックだけ‐そこに記載された木材だけで決めるのは避けたほうがいい。

手間ではあるが、カタログ比較とあわせて実物を試し弾きするようおすすめしておく。やはり百聞は一見に如かず、楽器は音を鳴らして決めるものなのである。

☆

なお最後になったがCWMJについて補足しておくと;

B-Band製のピックアップおよびプリアンプを搭載しているため分類上はエレクトリック・アコースティックギター(エレアコ)だが、アンプを通さない音、いわゆる生鳴りに最大限の配慮を払って設計されているため、通常のアコギとしての演奏にも不足は感じられないだろう。

ミニ・ジャンボなる妙なモデル名はボディに由来しているのだが、ギルド(GUILD)Fシリーズやギブソン(GIBSON)J-200系で知られるジャンボタイプをダウンサイジングした形状であり、現在ではテイラー(TAYLOR)も同系統のモデルをラインアップしている。

異なる高音域の繊細な反応と、低音弦の太く重い鳴りを両立できることもあり、ドレッドノート系との持ち替えも有効である。

生鳴りを重視する方はもちろん、生々しさと暖かみを感じるギターサウンドをステージでも鳴らしたいという実戦派ギタリストにも眼を向けてほしいモデルだ。