済生会兵庫県病院 内科専門研修プログラム 2024

神戸市北区藤原台中町5丁目1番1号

社会福祉法人財団恩賜済生会兵庫県病院

臨床研修センター 発行

TELL:078-987-2222

許可なく複写・複製することを禁じます

1.理念・使命・特性・成果

1) 理念【整備基準1】

済生会兵庫県病院内科専門医研修プログラム(以下「本プログラム」という。)は、兵庫県神戸医療圏、神戸市北区の北神地域の中心的な急性期病院である済生会兵庫県病院を基幹施設として、兵庫県神戸医療圏・近隣医療圏にある、連携施設・特別連携施設とで内科専門研修を経て、兵庫県の医療事情を理解し、地域の実情に合わせた実践的な医療も行えるように訓練され、基本的臨床能力獲得後は、必要に応じた可塑性のある内科専門医として、兵庫県全域を支える内科専門医の育成を行います。

初期臨床研修を修了した内科専攻医は、済生会兵庫県病院内科専門施設群(以下「本プログラム専門研修施設群」という。)での3年間(基幹施設2年間+連携・特別連携施設1年間)に、豊富な臨床経験を持つ指導医の適切な指導の下で、内科専門医制度研修カリキュラムに定められた内科領域全般にわたる研修を通じて、標準的かつ全人的な内科的医療の実践に必要な知識と技能を修得します。

内科領域全般の診療能力とは、臓器別の内科系Subspecialty分野の専門医にも共通して求められる基礎的な診療能力です。また、知識や技能に偏らずに、患者に人間性をもって接すると同時に、医師としてのプロフェッショナリズムとリサーチマインドの素養をも修得して、可塑性が高く、様々な環境下で、全人的な内科医療を実践する先導者の持つ能力です。内科の専門研修では、幅広い疾患群を順次、経験してゆくことによって、内科の基礎的診療を繰り返して学ぶとともに、疾患や、病態に特異的な診療技術や患者の抱える多様な背景に配慮する経験とが加わることに特徴があります。そして、これらの経験を単に記録するのではなく、病歴要約として、科学的根拠や自己省察を含めて記載し、複数の指導医による指導を受けることによって、リサーチマインドを備えつつも、全人的医療を実践する能力を涵養することを可能とします。

2) 使命【整備基準2】

兵庫県神戸医療圏に限定せず、超高齢社会を迎えた日本を支える内科専門医として、1) 高い倫理観を持ち、2) 最新の標準的医療を実践し、3) 安全な医療を心がけ、4) プロフェッショナリズムに基づく患者中心の医療を提供し、臓器別専門性に著しく偏ることなく、全人的な内科診療を提供すると同時に、チーム医療を円滑に運営できる研修を行います。

本プログラムを修了し、内科専門医の認定を受けた後も、内科専門医は、常に自己研鑽を続け、最新の情報を学び、新しい技術を修得し、標準的な医療を安全に提供し、疾病の予防、早期発見、早期治療に努め、自らの診療能力をより高めることを通じて内科医療全体の水準をも高めて、地域住民、日本国民を生涯にわたって最善の医療を提供してサポートできる研修を行います。

疾病の予防から治療に至る保健・医療活動を通じて地域住民の健康に積極的に貢献できる研修を行います。

将来の医療の発展のために、リサーチマインドを持ち、臨床研究、基礎研究を実際に行う契機となる研修を行います。

3) 特性

本プログラムは、兵庫県神戸医療圏、神戸市北区の北神地域の中心的な急性期病院である済生会兵庫県病院を基幹施設として、兵庫県神戸医療圏、近隣医療圏及び兵庫県にある連携施設・特別連携施設とで、内科専門研修を経て、超高齢社会を迎えた我が国の医療事情を理解し、必要に応じた可塑性のある、地域の実情に合わせた実践的な医療も行えるように訓練されます。研修期間は、基幹施設2年間+連携施設・特別連携施設1年間の3年間になります。

本プログラム専門研修施設群での研修では、症例をある時点で経験するということだけではなく、主担当医として、入院から退院〈初診・入院~退院・通院〉まで可能な範囲で経時的に、診断・治療の流れを通じて、一人一人の患者の全身状態、社会的背景・療養環境調整をも包括する全人的医療を実践します。そして、個々の患者に最適な医療を提供する計画を立て実行する能力の修得をもって目標への到達とします。

基幹施設である済生会兵庫県病院は、兵庫県神戸医療圏、神戸市北区の北神地域の中心的な急性期病院であるとともに、地域の病診・病病連携の中核であります。一方で、地域に根ざす第一線の病院でもあり、コモンディジーズの経験はもちろん、超高齢社会を反映し複数の病態を持った患者の診療経験もでき、高次病院や地域病院との病病連携や、診療所(在宅訪問診療施設などを含む)との病診連携も経験できます。

基幹施設である済生会兵庫県病院での2年間(専攻医2年修了時)で、「研修手帳(疾患群項目表)」に定められた70疾患群のうち、少なくとも通算で、45疾患群、120症例以上を経験し、日本内科学会専攻医登録評価システムに登録できます。そして、専攻医2年修了時点で、指導医による形成的な指導を通じて、内科専門医ボードによる評価に合格できる29症例の病歴要約を作成できます。(別表1「各年次到達目標」参照)

本プログラム専門研修施設群の、各医療機関が地域において、どのような役割を果たしているかを経験するために、専門研修3年目の1年間、立場や地域における役割の異なる医療機関で研修を行うことによって、内科専門医に求められる役割を実践します。

基幹施設である済生会兵庫県病院での2年間と、本プログラム専門研修施設群での1年間(専攻医3年修了時)で、「研修手帳(疾患群項目表)」に定められた70疾患群のうち、少なくとも通算で56疾患群、160症例以上を経験し、日本内科学会専攻医登録評価システム)に登録できます。可能な限り、「研修手帳(疾患群項目表)」に定められた70疾患群、200症例以上の経験を目標とします。(別表1「各年次到達目標」参照)

4) 専門研修後の成果【整備基準3】

内科専門医の使命は、1)高い倫理観を持ち、2)最新の標準的医療を実践し、3)安全な医療を心がけ、4)プロフェッショナリズムに基づく患者中心の医療を展開することです。内科専門医の関わる場は、多岐にわたるが、それぞれの場に応じて、

地域医療における内科領域の診療医(かかりつけ医)

内科系救急医療の専門医

病院での総合内科(Generality)の専門医

総合内科的視点を持ったSubspecialist

に合致した役割を果たし、地域住民、国民の信頼を獲得します。それぞれのキャリア形成やライフステージ、あるいは医療環境によって、求められる内科専門医像は単一でなく、その環境に応じて役割を果たすことができる、必要に応じた可塑性のある幅広い内科専門医を多く輩出することにあります。

本プログラムの専門研修施設群での研修終了後は、その成果として、内科医としてのプロフェッショナリズムの涵養と、Generalなマインドを持ち、それぞれのキャリア形成やライフステージによって、これらいずれかの形態に合致することもあれば、同時に兼ねることも可能な人材を育成します。そして、兵庫県神戸医療圏に限定せず、超高齢社会を迎えた日本のいずれの医療機関でも、不安なく内科診療にあたる実力を獲得していることを要します。また、希望者はSubspecialty領域専門医の研修や、高度・先進的医療、大学院などでの研究を開始する準備を整えうる経験をできることも、本プログラム専門研修施設群での研修が果たすべき成果です。

2.募集専攻医数【整備基準27】

下記1.~7.により、本プログラムで募集可能な内科専攻医数は、1学年3名とします。

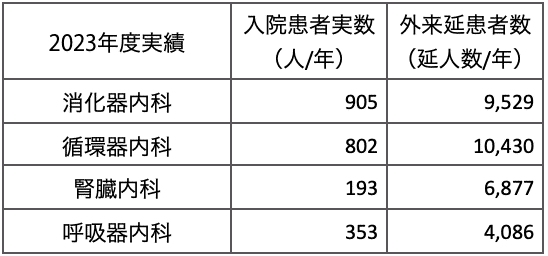

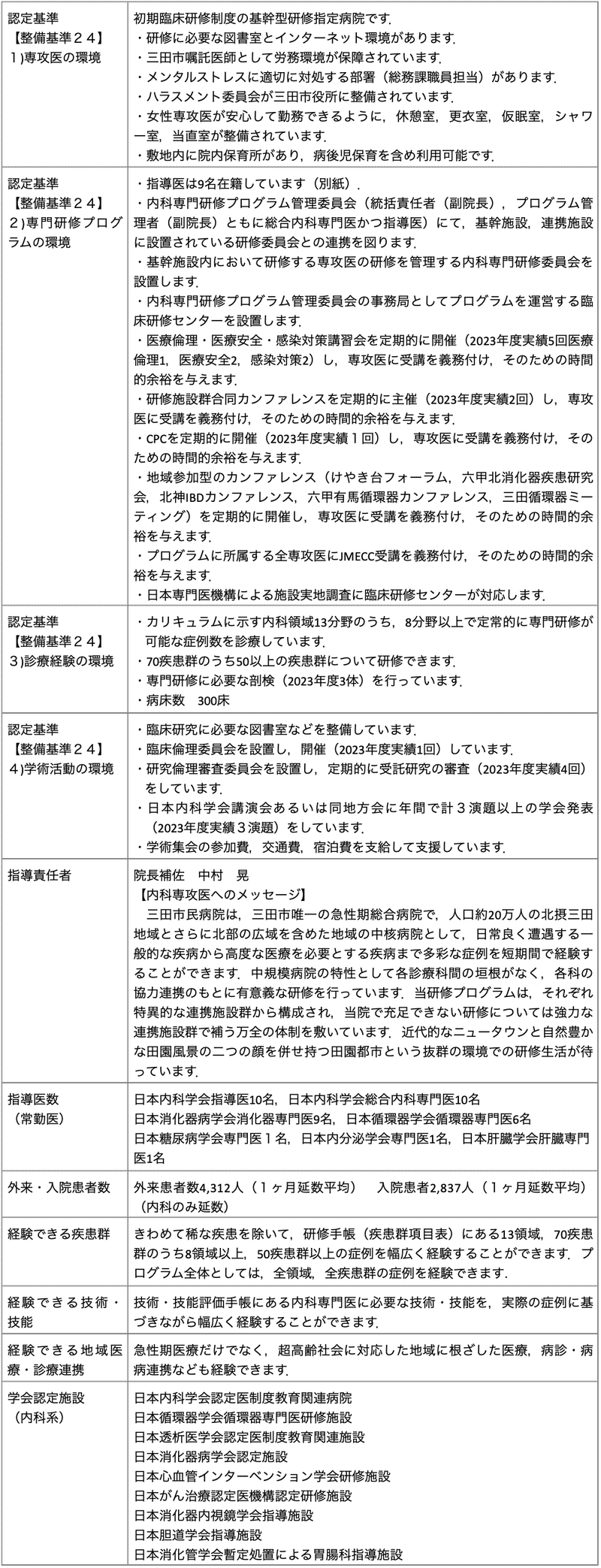

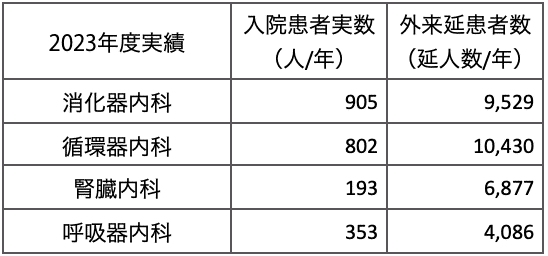

表 済生会兵庫県病院 診療科別診療実績(2023年度)

神戸管轄公的病院として雇用人員数に一定の制限があるので、募集定員の大幅増は現実性に乏しいです。

剖検体数は2021年2体、2022年3体、2023年6体です。

代謝、内分泌、血液、膠原病(リウマチ)領域の入院患者は少なめですが、外来患者診療を含め、1学年3名に対し十分な症例を経験可能です。

13領域の専門医が少なくとも1名以上在籍しています(「内科専門研修施設群研修施設」参照)。

1学年3名までの専攻医であれば、専攻医2年修了時に「研修手帳(疾患群項目表)」に定められた、45疾患群、120症例以上の診療経験と、29病歴要約の作成は、達成可能です。

専攻医3年目に研修する連携施設・特別連携施設には、高次機能・専門病院1施設、地域中核病院2施設、地域医療密着型病院1施設、計4施設あり、専攻医のさまざま希望・将来像に対応可能です。

専攻医3年修了時に「研修手帳(疾患群項目表)」に定められた、少なくとも56疾患群、160症例以上の診療経験は達成可能です。

3.専門知識・専門技能とは

1) 専門知識【整備基準4】

専門知識の範囲(分野)は、「総合内科」、「消化器」、「循環器」、「内分泌」、「代謝」、「腎臓」、「呼吸器」、「血液」、「神経」、「アレルギー」、「膠原病および類縁疾患」、「感染症」ならびに「救急」で構成されます。

「内科研修カリキュラム項目表」に記載されている、これらの分野における「解剖と機能」、「病態生理」、「身体診察」、「専門的検査」、「治療」、「疾患」などを目標(到達レベル)とします。

2) 専門技能【整備基準5】

内科領域の「技能」は、幅広い疾患を網羅した知識と経験とに裏付けをされた、医療面接、身体診察、検査結果の解釈、ならびに科学的根拠に基づいた幅の広い診断・治療方針決定を指します。さらに、全人的に患者・家族と関わっていくことや、他のSubspecialty専門医へのコンサルテーション能力とが加わります。これらは、特定の手技の修得や経験数によって表現することはできません。

4.専門知識・専門技能の習得計画

1) 到達目標【整備基準8~10】

(別表1「各年次到達目標」参照))

主担当医として「研修手帳(疾患群項目表)」に定める全70疾患群を経験し、200症例以上経験することを目標とします。内科領域研修を幅広く行うため、内科領域内のどの疾患を受け持つかについては、多様性があります。そこで、専門研修(専攻医)年限ごとに内科専門医に求められる知識・技能・態度の修練プロセスは以下のように設定します。

○専門研修(専攻医)年:

症例:「研修手帳(疾患群項目表)」に定める70疾患群のうち、少なくとも20疾患群、60症例以上を経験し、日本内科学会専攻医登録評価システム(J-OSLER)に、その研修内容を登録します。以下、全ての専攻医の登録状況については、担当指導医の評価と承認が行われます。

専門研修修了に必要な病歴要約を、10症例以上記載して日本内科学会専攻医登録評価システム(J-OSLER)に登録します。

技能:研修中の疾患群について、診断と治療に必要な身体診察、検査所見解釈及び治療方針決定を指導医、Subspecialty上級医とともに行うことができます。

態度:専攻医自身の自己評価と指導医、Subspecialty上級医及びメディカルスタッフによる360度評価とを複数回行って態度の評価を行い担当指導医がフィードバックを行います。

○専門研修(専攻医)2年:

症例:「研修手帳(疾患群項目表)」に定める70疾患群のうち、通算で少なくとも45疾患群、120症例以上の経験をし、日本内科学会専攻医登録評価システム(J-OSLER)にその研修内容を登録します。

専門研修修了に必要な病歴要約をすべて記載して日本内科学会専攻医登録評価システム(J-OSLER)への登録を終了します。

技能:研修中の疾患群について、診断と治療に必要な身体診察、検査所見解釈及び治療方針決定を指導医、Subspecialty上級医の監督下で行うことができます。

態度:専攻医自身の自己評価と指導医、Subspecialty上級医及びメディカルスタッフによる360度評価とを複数回行って態度の評価を行います。専門研修(専攻医)1年次に行った評価についての省察と、改善とが図られたか否かを指導医がフィードバックします。

○専門研修(専攻医)3年:

症例:主担当医として「研修手帳(疾患群項目表)」に定める全70疾患群を経験し、200症例以上経験することを目標とします。修了認定には、主担当医として通算で最低56疾患群以上の経験と、計160症例以上(外来症例は1割まで含むことができます)を経験し、日本内科学会専攻医登録評価システム(J-OSLER)にその研修内容を登録します。

専攻医として適切な経験と、知識の修得ができることを指導医が確認します。

既に、専門研修2年次までに登録を終えた病歴要約は、日本内科学会病歴要約評価ボードによる査読を受けます。査読者の評価を受け、形成的により良いものへ改訂します。但し、改訂に値しない内容の場合は、その年度の受理(アクセプト)を一切認められないことに留意します。

技能:内科領域全般について、診断と治療に必要な身体診察、検査所見解釈及び治療方針決定を自立して行うことができます。

態度:専攻医自身の自己評価と指導医、Subspecialty上級医及びメディカルスタッフによる360度評価とを複数回行って態度の評価を行います。専門研修(専攻医)2年次に行った評価についての省察と、改善が図られたか、否かを指導医がフィードバックします。また、内科専門医としてふさわしい態度、プロフェッショナリズム、自己学習能力を修得しているか否かを指導医が専攻医と面談し、さらなる改善を図ります。

専門研修修了には、全ての病歴要約29症例の受理と、少なくとも70疾患群中の56疾患群以上で、計160症例以上の経験を必要とします。日本内科学会専攻医登録評価システム(J-OSLER)における研修ログへの登録と、指導医の評価と承認によって、目標を達成します。

済生会兵庫県病院内科施設群専門研修では、「研修カリキュラム項目表」の知識、技術・技能修得は必要不可欠なものであり、修得するまでの最短期間は、3年間(基幹施設2年間+連携・特別連携施設1年間)としますが、修得が不十分な場合、修得できるまで研修期間を1年単位で延長します。

一方で当プログラムでは、あえてコースを分けての募集はしませんが、カリキュラムの知識、技術・技能を修得したと認められた専攻医には積極的にsubspecialty領域専門医取得に向けた知識、技術・技能研修を開始できます(連動研修(並行研修)概念図参照)。内科専門研修開始時に将来のsubspecialty領域を決めておくことも良いでしょう。

※subspecialty専門研修との連動研修(並行研修)についての注意点

内科専門研修とsubspecialty領域のそれとを厳密に区別することは実際的ではないと考えられます。

内科専門研修中でも、subspecialty専門研修施設でsubspecialty指導医の指導を受け、subspecialty専門医の研修と同等レベルのsubspecialty領域の症例を経験する場合には、その研修内容をsubspecialty専門研修として認める(連動研修(並行研修))ことができます。 特に、subspecialty専門医をできるだけ早期に取得することを希望しており、かつ内科専門研修に余裕がある専攻医であれば、連動研修(並行研修)が可能です。

内科専門研修3年間のうちに実施するsubspecialty連動(並行)研修(合計で1~2年間程度を想定。開始・終了時期、継続性は問わない)を、「subspecialty専門研修」とみなすことが可能です(「サブスペシャルティ重点タイプ」研修)。ただし、その場合には内科専門研修を確実に修了できることを前提としていることに格段の注意が必要です。(図1 参照)

なお、登録開始時期などは、日本専門医機構が決定する予定です。

図1 並行研修の概念図

2) 臨床現場での学習【整備基準13】

内科領域の専門知識は、広範な分野を横断的に研修し、各種の疾患経験と、その省察とによって獲得されます。内科領域を70疾患群(経験すべき病態等を含む)に分類し、それぞれに提示されているいずれかの疾患を順次経験します。この過程によって、専門医に必要な知識、技術・技能を修得します。代表的なものについては、病歴要約や症例報告として記載します。また、自らが経験することのできなかった症例については、カンファレンスや自己学習によって知識を補足します。これらを通じて、遭遇する事が稀な疾患であっても類縁疾患の経験と自己学習によって適切な診療を行えるようにします。

内科専攻医は、担当指導医、もしくは、Subspecialtyの上級医の指導の下、主担当医として入院症例と外来症例の診療を通じて、内科専門医を目指して常に研鑽します。主担当医として、入院から退院〈初診・入院~退院・通院〉まで可能な範囲で経時的に、診断・治療の流れを通じて、一人一人の患者の全身状態、社会的背景・療養環境調整をも包括する全人的医療を実践します。

定期的(毎週1回)に開催する各診療科、あるいは、内科合同カンファレンスを通じて、担当症例の病態や、診断過程の理解を深め、多面的な見方や最新の情報を得ます。また、プレゼンターとして情報検索及びコミュニケーション能力を高めます。

総合内科分野(初診を含む)と、Subspecialty診療科外来(初診を含む)を少なくても週1回、1年以上、担当医として経験を積みます。

救命救急センターの内科外来(平日夕方)で、内科領域の救急診療の経験を積みます。

当直医として、病棟急変などの経験を積みます。

要に応じて、Subspecialty診療科検査を担当します。

3) 臨床現場を離れた学習【整備基準14】

1) 内科領域の救急対応、2) 最新のエビデンスや病態理解・治療法の理解、3) 標準的な医療安全や感染対策に関する事項、4) 医療倫理、医療安全、感染防御、臨床研究や利益相反に関する事項、5) 専攻医の指導・評価方法に関する事項などについて、以下の方法で研鑽します。

定期的(毎週1回程度)に開催する各診療科での抄読会

医療倫理(1)・医療安全(2)・感染防御(2)に関する講習会(基幹施設2023度実績 5回)※内科専攻医は、全ての研修を受講します。なお、週1回の勉強会でも詳しく研修する機会があります。

CPC(基幹施設2023年度実績 2回)

研修施設群合同カンファレンス(2024年度開催予定)

地域参加型のカンファレンス(基幹施設:消化器病センター症例検討会、北区医師会D地区講演会、感染制御合同カンファレンス、健康講座等)

JMECC受講(当院もしくは連携施設で実施)※内科専攻医は、必ず専門研修1年もしくは2年までに1回受講します。

内科系学術集会(「7. 学術活動に関する研修計画」参照)

各種指導医講習会/JMECC指導者講習会など

4) 自己学習【整備基準15】

「研修カリキュラム項目表」では、知識に関する到達レベルを A(病態の理解と合わせて十分に深く知っている)と、B(概念を理解し、意味を説明できる)に分類、技術・技能に関する到達レベルをA(複数回の経験を経て、安全に実施できる、または判定できる)、B(経験は少数例ですが、指導者の立ち会いのもとで安全に実施できる、または、判定できる)、C(経験はないが、自己学習で内容と判断根拠を理解できる)に分類、さらに、症例に関する到達レベルをA(主担当医として自ら経験した)、B(間接的に経験している(実症例をチームとして経験した、または症例検討会を通して経験した)、C(レクチャー、セミナー、学会が公認するセルフスタディやコンピューターシミュレーションで学習した)と分類しています。(「研修カリキュラム項目表」)自身の経験がなくても、自己学習すべき項目については、以下の方法で学習します。

内科系学会が行っているセミナーのDVDやオンデマンドの配信

日本内科学会雑誌にあるMCQ

日本内科学会が実施しているセルフトレーニング問題など

5) 研修実績及び評価を記録し、蓄積するシステム【整備基準41】

日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて、以下をWebベースで日時を含めて記録します。

専攻医は全70疾患群の経験と、200症例以上を、主担当医として経験することを目標に、通算で最低56疾患群以上、160症例の研修内容を登録します。指導医は、その内容を評価し、合格基準に達したと判断した場合に承認を行います。

専攻医による逆評価を入力して記録します。

全29症例の病歴要約を、指導医が校閲後に登録し、本プログラム専門研修施設群とは、別の日本内科学会病歴要約評価ボードによるピアレビューを受け、指摘事項に基づいた改訂を受理(アクセプト)されるまでシステム上で行います。

専攻医は、学会発表や論文発表の記録をシステムに登録します。

専攻医は、各専門研修プログラムで出席を求められる講習会等(例:CPC、地域連携カンファレンス、医療倫理・医療安全・感染対策講習会)の出席をシステム上に登録します。

5.プログラム全体と各施設におけるカンファレンス【整備基準13,14】

本プログラム専門研修施設群でのカンファレンスの概要は、施設ごとに実績を記載した((「内科専門研修施設群研修施設」参照)。プログラム全体と、各施設のカンファレンスについては、基幹施設である済生会兵庫県病院臨床研修センター(以下「臨床研修センター」という。)が把握し、定期的にE-mailなどで専攻医に周知し、出席を促します。

6.リサーチマインドの養成計画【整備基準6,12,30】

内科専攻医に求められる姿勢とは、単に症例を経験することにとどまらず、これらを自ら深めてゆく姿勢です。この能力は、自己研鑽を生涯にわたってゆく際に不可欠となります。

本プログラム専門研修施設群は、基幹施設、連携施設、特別連携施設のいずれにおいても、

患者から学ぶという姿勢を基本です。

科学的な根拠に基づいた診断、治療を行います。(EBM ; evidence based medicine)

最新の知識、技能を常にアップデートします。(生涯学習)

診断や治療のevidenceの構築・病態の理解につながる研究を行ないます。

症例報告を通じて、深い洞察力を磨きます。

といった基本的なリサーチマインド及び学問的姿勢を涵養します。併せて、

初期研修医、あるいは、医学部学生の指導を行います。

後輩専攻医の指導を行います。

メディカルスタッフを尊重し、指導を行います。

を通じて、内科専攻医としての教育活動を行います。

7.学術活動に関する研修計画【整備基準12】

本プログラム専門研修施設群は、基幹病院、連携病院、特別連携病院のいずれにおいても、

内科系の学術集会や、企画に年2回以上参加します。(必須)※日本内科学会本部、または支部主催の生涯教育講演会、年次講演会、CPC及び内科系Subspecialty学会の学術講演会・講習会を推奨します。

経験症例についての文献検索を行い、症例報告を行います。

臨床的疑問を抽出して臨床研究を行います。

内科学に通じる基礎研究を行います。

を通じて、科学的根拠に基づいた思考を全人的に活かせるようにします。

内科専攻医は、学会発表、あるいは論文発表は、筆頭者2件以上行います。

なお、専攻医が、社会人大学院などを希望する場合でも、本プログラムの、修了認定基準を満たせるように、バランスを持った研修を推奨します。

8. コア・コンピテンシーの研修計画【整備基準7】

「コンピテンシー」とは、観察可能な能力で、知識、技能、態度が複合された能力です。これは、観察可能であることから、その習得を測定し、評価することが可能です。その中で共通・中核となる、コア・コンピテンシーは倫理観・社会性です。

本プログラム専門研修施設群は、基幹施設、連携施設、特別連携施設のいずれにおいても指導医、Subspecialty上級医とともに、下記1.~10.について積極的に研鑽する機会を与えます。プログラム全体と、各施設のカンファレンスについては、基幹施設である臨床研修センターが把握し、定期的にE-mailなどで専攻医に周知し、出席を促します。

内科専門医として高い倫理観と社会性を獲得します。

患者とのコミュニケーション能力

患者中心の医療の実践

患者から学ぶ姿勢

自己省察の姿勢

医の倫理への配慮

医療安全への配慮

公益に資する医師としての責務に対する自律性(プロフェッショナリズム)

地域医療保健活動への参画

他職種を含めた医療関係者とのコミュニケーション能力

後輩医師への指導

※ 教える事が学ぶ事につながる経験を通し、先輩からだけではなく後輩、医療関係者からも常に学ぶ姿勢を身につけます。

9.地域医療における施設群の役割【整備基準11、28】

内科領域では、多岐にわたる疾患群を、経験するための研修は必須です。本プログラム専門研修施設群の施設は、兵庫県神戸医療圏、但馬医療圏及び大阪府内の医療機関から構成(参照)されています。

済生会兵庫県病院は、兵庫県神戸医療圏、神戸市北区の北神地域の中心的な急性期病院であるとともに、地域の病診・病病連携の中核です。一方で、地域に根ざす第一線の病院でもあり、コモンディジーズの経験はもちろん、超高齢社会を反映し、複数の病態を持った患者の診療経験もでき、高次病院や地域病院との病病連携や診療所(在宅訪問診療施設などを含む)との病診連携も経験できます。また、臨床研究や、症例報告などの学術活動の素養を身につけます。

済生会兵庫県病院内科専門研修施設群研修施設は、神戸医療圏、近隣医療圏および兵庫県但馬医療圏内の医療機関から構成しています.最も距離が離れている済生会中津病院は大阪市内にあるが、済生会兵庫県病院から電車を利用して、約1時間程度の移動時間であり、移動や連携に支障をきたす可能性は低いです。

また、済生会兵庫県病院と異なる環境にある但馬医療圏の中心的な急性期病院である公立豊岡病院及び特別連携施設である朝来医療センターにおける研修は、へき地と都市部の医療事情を理解し、地域の実情に合わせた実践的な診療経験をより深く研修できます。

済生会兵庫県病院のプログラム管理委員会と院内研修委員会とが管理と指導の責任を行います.済生会兵庫県病院の担当指導医が、朝来医療センターの上級医とともに、専攻医の研修指導にあたり、指導の質を保ちます

このように、少数精鋭の病院で施設群を構成して研修が可能であることが、済生会兵庫県病院専門医研修プログラムの特徴です。

10.地域医療に関する研修計画【整備基準28、29】

本プログラム専門研修施設群での研修では、症例をある時点で経験するということだけではなく、主担当医として、入院から退院〈初診・入院~退院・通院〉まで可能な範囲で経時的に、診断・治療の流れを通じて、一人一人の患者の全身状態、社会的背景・療養環境調整をも包括する全人的医療を実践し、個々の患者に最適な医療を提供する計画を立て実行する能力の修得を目標としています。

本プログラム専門施設群での研修では、主担当医として診療・経験する患者を通じて、高次病院や地域病院との病病連携や、診療所(在宅訪問診療施設などを含む)との病診連携も経験できます。

11. 内科専攻医研修(モデル)【整備基準16】

基幹施設である済生会兵庫県病院内科で、専門研修(専攻医)1年目、3年目に2年間の専門研修を行います。

専攻医1年目の秋に、専攻医の希望・将来像、研修達成度及びメディカルスタッフによる360度評価(内科専門研修評価)などを基に、専門研修(専攻医)2年目の研修施設を調整し決定します。

なお、研修達成度によってはSubspecialty研修も可能です(個々人により異なります)。

12.専攻医の評価時期と方法【整備基準17、19~22】

(1) 臨床研修センターの役割

済生会兵庫県病院内科専門研修プログラム管理委員会(以下「本プログラム管理委員会」という。)の事務局を行います。

本プログラム開始時に、各専攻医が初期研修期間などで経験した疾患について、日本内科学会専攻医登録評価システムの研修手帳Web版を基に、カテゴリー別の充足状況を確認します。

3か月ごとに、研修手帳Web版にて専攻医の研修実績と到達度を適宜追跡し、専攻医による研修手帳Web版への記入を促します。また、各カテゴリー内の研修実績と、到達度が充足していない場合は該当疾患の診療経験を促します。

6か月ごとに病歴要約作成状況を適宜追跡し、専攻医による病歴要約の作成を促します。また、各カテゴリー内の病歴要約が充足していない場合は、該当疾患の診療経験を促します。

6か月ごとに、プログラムに定められている所定の学術活動の記録と、各種講習会出席を追跡します。

年に複数回(8月と2月、必要に応じて臨時に)、専攻医自身の自己評価を行います。その結果は、日本内科学会専攻医登録評価システムを通じて集計され、1か月以内に担当指導医によって専攻医に形成的にフィードバックを行って、改善を促します。

臨床研修センターは、メディカルスタッフによる360度評価(内科専門研修評価)を毎年複数回(8月と2月、必要に応じて臨時に)行います。担当指導医、Subspecialty上級医に加えて、看護師長、看護師、臨床検査・放射線技師・臨床工学技士、事務員などから、接点の多い職員5人を指名し、評価します。評価表では、社会人としての適性、医師としての適正、コミュニケーション、チーム医療の一員としての適性を多職種が評価します。評価は、無記名方式で、臨床研修センター、もしくは統括責任者が、各研修施設の研修委員会に委託して、5名以上の複数職種に回答を依頼し、その回答は担当指導医が取りまとめ、日本内科学会専攻医登録評価システムに登録します(他職種はシステムにアクセスしません)。その結果は、日本内科学会専攻医登録評価システム)を通じて集計され、担当指導医から形成的にフィードバックを行います。

日本専門医機構内科領域研修委員会によるサイトビジット(施設実地調査)に対応します。

(2) 専攻医と担当指導医の役割

専攻医1人に1人の担当指導医(メンター)が、本プログラム管理委員会により決定されます。

専攻医は、Webにて日本内科学会専攻医登録評価システムに、その研修内容を登録し、担当指導医は、その履修状況の確認を、システム上で行ってフィードバックの後に、システム上で承認をします。この作業は、日常臨床業務での経験に応じて順次行います。

専攻医は、1年目専門研修終了時に研修カリキュラムに定める70疾患群のうち20疾患群、60症例以上の経験と登録を行うようにします。2年目専門研修終了時に70疾患群のうち45疾患群、120症例以上の経験と登録を行うようにします。3年目専門研修終了時には、70疾患群のうち56疾患群、160症例以上の経験の登録を修了します。それぞれの年次で登録された内容は、都度、担当指導医が評価・承認します。

担当指導医は、専攻医と十分なコミュニケーションを取り、研修手帳Web版での専攻医による症例登録の評価や臨床研修センターからの、報告などにより研修の進捗状況を把握します。専攻医は、Subspecialtyの上級医と面談し、専攻医が経験すべき症例について報告・相談します。担当指導医とSubspecialtyの上級医は、専攻医が充足していないカテゴリー内の疾患を、可能な範囲で経験できるよう、主担当医の割り振りを調整します。

担当指導医は、Subspecialty上級医と協議し、知識、技能の評価を行います。

専攻医は、専門研修(専攻医)2年修了時までに29症例の病歴要約を順次作成し、日本内科学会専攻医登録評価システムに登録します。担当指導医は、専攻医が、合計29症例の病歴要約を作成することを促進し、内科専門医ボードによる査読・評価で受理(アクセプト)されるように、病歴要約について確認し、形成的な指導を行う必要があります。専攻医は、内科専門医ボードのピアレビュー方式の査読・形成的評価に基づき、専門研修(専攻医)3年次修了までに、すべての病歴要約が受理(アクセプト)されるように改訂します。これによって病歴記載能力を形成的に深化させます。

(3) 評価の実施

評価の責任者は、年度ごとに担当指導医が評価を行い、基幹施設、あるいは連携施設の内科研修委員会で検討します。その結果を年度ごとに、本プログラム管理委員会で検討し、統括責任者が承認します。

(4) 修了判定基準【整備基準53】

担当指導医は、日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて研修内容を評価し、以下1.~6の修了を確認します。

主担当医として「研修手帳(疾患群項目表)」に定める、全70疾患群を経験し、計200症例以上(外来症例は20症例まで含むことができます)を経験することを目標とします。その研修内容を、日本内科学会専攻医登録評価システムに登録します。修了認定には、主担当医として通算で最低56疾患群以上の経験と、計160症例以上の症例(外来症例は登録症例の1割まで含むことができます)を経験し、登録済み(別表1「各年次到達目標」参照)。

29病歴要約の内科専門医ボードによる査読・形成的評価後の受理(アクセプト)

所定の2編の学会発表または論文発表

JMECC受講

プログラムで定める講習会受講

日本内科学会専攻医登録評価システムを用いてメディカルスタッフによる360度評価(内科専門研修評価)と指導医による内科専攻医評価を参照し、社会人である医師としての適性

本プログラム管理委員会は、当該専攻医が上記修了要件を充足していることを確認し、研修期間修了約1か月前に本プログラム管理委員会で合議のうえ、統括責任者が修了判定を行います。

(5) プログラム運用マニュアル・フォーマット等の整備

「専攻医研修実績記録フォーマット」、「指導医による指導とフィードバックの記録」及び「指導者研修計画(FD)の実施記録」は、日本内科学会専攻医登録評価システムを用います。なお、「済生会兵庫県病院内科専攻医研修マニュアル」【整備基準44】と「済生会兵庫県病院内科専門研修指導者マニュアル」【整備基準45】と別に示します。

13.専門研修管理委員会の運営計画【整備基準34,35,37~39】

(「済生会兵庫県病院内科専門研修プログラム管理委員会」参照)

1) 本プログラムの管理運営体制の基準

本プログラム管理委員会にて、基幹施設、連携施設に設置されている研修委員会との連携を図ります。本プログラム管理委員会は、統括責任者(副院長)、プログラム管理者(診療科部長)(ともに総合内科専門医かつ指導医)、事務局代表者、内科Subspecialty分野の研修指導責任者(診療科部長)及び、連携施設担当委員で構成されます。また、オブザーバーとして専攻医を委員会会議の一部に参加させる(「済生会兵庫県病院内科専門研修プログラム管理委員会」参照)。本プログラム管理委員会の事務局を、臨床研修センターに置きます。

本プログラム専門研修施設群は、基幹施設、連携施設ともに内科専門研修委員会を設置します。委員長1名(指導医)は、基幹施設との連携のもと、活動するとともに、専攻医に関する情報を定期的に共有するために、毎年6月と12月に開催する、本プログラム管理委員会の委員として出席します。基幹施設、連携施設ともに、毎年4月30日までに、本プログラム管理委員会に以下の報告を行います。

前年度の診療実績

a)病院病床数、b)内科病床数、c)内科診療科数、d)1か月あたり内科外来患者数、e)1か月あたり内科入院患者数、f)剖検数

専門研修指導医数及び専攻医数

a)前年度の専攻医の指導実績、b)今年度の指導医数/総合内科専門医数、c)今年度の専攻医数、d)次年度の専攻医受け入れ可能人数。

前年度の学術活動

a)学会発表、b)論文発表

施設状況

a)施設区分、b)指導可能領域、c)内科カンファレンス、d)他科との合同カンファレンス、e)抄読会、f)机、g)図書館、h)文献検索システム、i)医療安全・感染対策・医療倫理に関する研修会、j)JMECCの開催。

Subspecialty領域の専門医数

日本消化器病学会消化器専門医数、日本循環器学会循環器専門医数、日本内分泌学会専門医数、日本糖尿病学会専門医数、日本腎臓病学会専門医数、日本呼吸器学会呼吸器専門医数、日本血液学会血液専門医数、日本神経学会神経内科専門医数、日本アレルギー学会専門医(内科)数、日本リウマチ学会専門医数、日本感染症学会専門医数、日本救急医学会救急科専門医数

14.プログラムとしての指導者研修(FD)の計画【整備基準18,43】

指導法の標準化のため、日本内科学会作製の冊子「指導の手引き」を活用します.

厚生労働省や、日本内科学会の指導医講習会の受講を推奨します。指導者研修(FD)の実施記録として、日本内科学会専攻医登録評価システムを用います。

15. 専攻医の就業環境の整備機能(労務管理)【整備基準40】

労働基準法や、医療法を順守することを原則とします。

専門研修(専攻医)1年目、2年目は基幹施設である済生会兵庫県病院の就業環境に、専門研修(専攻医)3年目は連携施設、もしくは、特別連携施設の就業環境に基づき、就業します(「内科専門研修施設群研修施設」参照)。

基幹施設である済生会兵庫県病院の整備状況:

研修に必要な図書室とインターネット環境があります。

済生会兵庫県病院非常勤医師として労務環境が保障されています。

メンタルストレスに適切に対処する部署(総務課職員担当)があります。

ハラスメント委員会が、済生会兵庫県病院に整備されています。

女性専攻医が、安心して勤務できるように、休憩室、更衣室、仮眠室、シャワー室、当直室が整備されています。

敷地内に院内保育所があり、利用可能です。

専門研修施設群の各研修施設の状況については、「済生会兵庫県病院内科専門施設群研修施設」を参照。また、総括的評価を行う際、専攻医及び指導医は専攻医指導施設に対する評価も行い、その内容は本プログラム管理委員会に報告されるが、そこには労働時間、当直回数、給与など、労働条件についての内容が含まれ、適切に改善を図ります。

16.内科専門研修プログラムの改善方法【整備基準48~51】

1) 専攻医による指導医及び、研修プログラムに対する評価

日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて無記名式逆評価を行います。逆評価は、年に複数回行います。また、年に複数の研修施設に在籍して研修を行う場合には、研修施設ごとに逆評価を行います。その集計結果は担当指導医、施設の研修委員会及び本プログラム管理委員会が閲覧します。また集計結果に基づき、本プログラムや指導医、あるいは研修施設の研修環境の改善に役立てます。

2) 専攻医等からの評価(フィードバック)をシステム改善につなげるプロセス

専門研修施設の内科専門研修委員会、本プログラム管理委員会及び日本専門医機構内科領域研修委員会は、日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて、専攻医の逆評価、専攻医の研修状況を把握します。把握した事項については、本プログラム管理委員会が、以下に分類して対応を検討します。

即時改善を要する事項

年度内に改善を要する事項

数年をかけて改善を要する事項

内科領域全体で改善を要する事項

特に改善を要しない事項

なお、研修施設群内で何らかの問題が発生し、施設群内で解決が困難である場合は、専攻医や指導医から日本専門医機構内科領域研修委員会を相談先とします。

担当指導医、施設の内科研修委員会、本プログラム管理委員会及び日本専門医機構内科領域研修委員会は日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて専攻医の研修状況を定期的にモニタし、本プログラムが円滑に進められているか否かを判断して、本プログラムを評価します。

担当指導医、各施設の内科研修委員会、本プログラム管理委員会及び日本専門医機構内科領域研修委員会は、日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて担当指導医が専攻医の研修にどの程度関与しているかをモニタし、自律的な改善に役立てます。状況によって、日本専門医機構内科領域研修委員会の支援、指導を受け入れ、改善に役立てます。

3) 研修に対する監査(サイトビジット等)・調査への対応

臨床研修センターと、本プログラム管理委員会は、本プログラムに対する日本専門医機構内科領域研修委員会からのサイトビジットを受け入れ対応します。その評価を基に必要に応じて、本プログラムの改良を行います。

本プログラム更新の際には、サイトビジットによる評価の結果と改良の方策について日本専門医機構内科領域研修委員会に報告します。

17.専攻医の募集及び採用の方法【整備基準52】

本プログラム管理委員会は、毎年7月からWebsiteでの公表や説明会などを行い、内科専攻医を募集します。翌年度のプログラムへの応募者は、11月30日までに臨床研修センターのWebsiteの済生会兵庫県病院医師募集要項(本プログラム:内科専攻医)に従って応募します。書類選考及び面接を行い、翌年1月の本プログラム管理委員会において協議の上で採否を決定し、本人に文書で通知します。

【問い合わせ先】

済生会兵庫県病院臨床研修センター

TEL(078)987-2222 (代)/ FAX(078)987-2221

E-Mail: saiseikai-hyougo-rinshou@saiseikai.info

本プログラムを開始した専攻医は、遅滞なく日本内科学会専攻医登録評価システムにて登録を行います。

18.内科専門研修の休止・中断、プログラム移動、プログラム外研修の条件【整備基準33】

やむを得ない事情により、他の内科専門研修プログラムの移動が必要になった場合には、適切に日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて、本プログラムでの研修内容を遅滞なく登録し、担当指導医が認証します。これに基づき、本プログラム管理委員会と、移動後の内科専門研修プログラム管理委員会が、その継続的研修を相互に認証することにより、専攻医の継続的な研修を認めます。他の内科専門研修プログラムから、本プログラムへの移動の場合も同様です。

他の領域から本プログラムに移行する場合、他の専門研修を修了し、新たに内科領域専門研修をはじめる場合、あるいは、初期研修における内科研修において専門研修での経験に匹敵する経験をしている場合には、当該専攻医が、症例経験の根拠となる記録を担当指導医に提示し、担当指導医が、内科専門研修の経験としてふさわしいと認め、さらに本プログラム統括責任者が認めた場合に限り、日本内科学会専攻医登録評価システムへの登録を認めます。症例経験として適切か否かの最終判定は、日本専門医機構内科領域研修委員会の決定によります。

疾病、あるいは、妊娠・出産、産前後に伴う研修期間の休止については、プログラム終了要件を満たしており、かつ休職期間が6ヶ月以内であれば、研修期間を延長する必要はないものとします。これを超える期間の休止の場合は、研修期間の延長が必要です。短時間の非常勤勤務期間などがある場合、按分計算(1日8時間、週5日を基本単位とします)を行なうことによって、研修実績に加算します。留学期間は、原則として研修期間として認めません。

済生会兵庫県病院内科専門研修施設群

研修期間:3年間(基幹施設2年間+連携・特別連携施設1年間)

各研修施設での内科13領域における診療経験の研修可能性を3段階(〇、△、×)に評価しました。

〈〇:研修できる、△:時に経験できる、×:ほとんど経験できない〉

専門研修施設群の構成要件【整備基準25】

内科領域では、多岐にわたる疾患群を経験するための研修は必須です。本プログラム専門研修施設群での施設は、兵庫県内及び当院より1時間以内の大阪府内の医療機関から構成されています。

済生会兵庫県病院は、兵庫県神戸医療圏の神戸市北区北神地域の中心的な急性期病院です。そこでの研修は、地域における中核的な医療機関の果たす役割を中心とした診療経験を研修します。また、臨床研究や、症例報告などの学術活動の素養を身につけます。

連携施設・特別連携施設には、内科専攻医の多様な希望・将来性に対応し、地域医療や全人的医療を組み合わせて、急性期医療、慢性期医療及び患者の生活に根ざした地域医療を経験できることを目的に、高次機能・専門病院である神戸大学医学部附属病院、大阪府済生会中津病院で構成しています。また、へき地と都市部の医療事情を理解し、地域の実情に合わせた実践的な医療も経験することが行えるよう公立豊岡病院を連携施設として構成しています。特別連携施設である朝来医療センターでは総合内科領域の研修ほか、消化器より救急までを広く経験することが可能です。

このように高度な急性期医療、より専門的な内科診療、希少疾患を中心とした診療経験、また、地域に根ざした医療、地域包括ケア、在宅医療などを中心とした診療経験を研修するための医療機関の選択が容易なことが当院プログラムの特徴です。

さらに臨床研究や基礎的研究などの学術活動の素養を身につけます。

専門研修施設(連携施設・特別連携施設)の選択

専攻医2年目の秋に、専攻医の希望・将来像、研修達成度及びメディカルスタッフによる内科専門研修評価などを基に、研修施設を調整し決定します。

病歴提出を終える専攻医3年目の1年間、連携施設・特別連携施設で研修をします(図2参照)。なお、研修達成度によっては、Subspecialty研修も可能です。(個々人により異なります)。

専門研修施設群の地理的範囲【整備基準26】

兵庫県神戸医療圏と、近隣医療圏にある施設から構成しています。最も距離が離れている大阪府済生会中津病院は、大阪府にあるが、済生会兵庫県病院から電車を利用して、1時間程度の移動時間であり、移動や連携に支障をきたす可能性は低いです。

専門研修基幹施設

1 済生会兵庫県病院

専門研修連携施設

連携施設1 神戸大学附属病院

連携施設2 大阪府済生会中津病院

連携施設3 公立豊岡病院組合立豊岡病院

連携施設4 北播磨総合医療センター

連携施設5 三栄会ツカザキ病院

連携施設6 三田市民病院

連携施設7 公立豊岡病院組合立朝来医療センター

済生会兵庫県病院内科専門研修プログラム管理委員会

(令和6年4月現在)

済生会兵庫県病院

松田 祐一(プログラム統括責任者、委員長)

林 賢一(プログラム管理者、消化器内科分野責任者)

呉羽 布美恵(循環器内科分野責任者)

金城 和美(呼吸器内科分野責任者)

谷口 賢之(腎臓内科分野責任者)

伊藤 則正(救急分野責任者)

武田 雅和(事務局代表、臨床研修センター事務責任者)

前出 恭宏(経営管理部の長)

塩田 博子(総務課の長)

連携施設担当委員

神戸大学医学部附属病院 総合内科 診療科長 坂口 一彦

大阪府済生会中津病院 血液内科部長 山村 亮介

公立豊岡病院組合立豊岡病院 脳神経内科部長 松島 一士

北播磨総合医療センター 副院長 安友 佳朗

三栄会ツカザキ病院 副院長 飯田 英隆

三田市民病院 院長補佐 中村 晃

公立豊岡病院組合立朝来医療センター 消化器内科 医長 山崎 海成

オブザーバー

内科専攻医代表1

内科専攻医代表2

済生会兵庫県病院内科専門研修プログラム 専攻医研修マニュアル

1) 専門研修後の医師像と、修了後に想定される勤務形態や勤務先

内科専門医の使命は、(1)高い倫理観を持ち、(2)最新の標準的医療を実践し、(3)安全な医療を心がけ、(4)プロフェッショナリズムに基づく患者中心の医療を展開することです。内科専門医のかかわる場は多岐にわたるが、それぞれの場に応じて、

地域医療における内科領域の診療医(かかりつけ医)

内科系救急医療の専門医

病院での総合内科(Generality)の専門医

総合内科的視点を持ったSubspecialist

に合致した役割を果たし、地域住民、国民の信頼を獲得します。それぞれのキャリア形成やライフステージ、あるいは、医療環境によって、求められる内科専門医像は単一でなく、その環境に応じて役割を果たすことができる、必要に応じた可塑性のある幅広い内科専門医を多く輩出することにあります。

本プログラム専門研修施設群での研修終了後は、その成果として、内科医としてのプロフェッショナリズムの涵養と、Generalなマインドを持ち、それぞれのキャリア形成や、ライフステージによって、これらいずれかの形態に合致することもあれば、同時に兼ねることも、可能な人材を育成します。そして、兵庫県神戸医療圏に限定せず、超高齢社会を迎えた、日本のいずれの医療機関でも不安なく、内科診療にあたる実力を、獲得していることを要します。また、希望者はSubspecialty領域専門医の研修や、高度・先進的医療、大学院などでの研究を開始する準備を、整えうる経験をできることも、本プログラム専門研修施設群での研修が果たすべき成果です。

本プログラム終了後には、本プログラム専門研修施設群だけでなく、専攻医の希望に応じた医療機関で、常勤内科医師として勤務する、または希望する大学院などで研究者として働くことも可能です。

2) 専門研修の期間

基幹施設である済生会兵庫県病院内科で、専門研修(専攻医)1年目、3年目に2年間の専門研修を行います。

3) 研修施設群の各施設名

(「内科専門研修施設群研修施設」参照)

基幹施設:済生会兵庫県病院

連携施設:

神戸大学医学部附属病院

大阪府済生会中津病院

公立豊岡病院組合立豊岡病院

北播磨総合医療医療センター

公立豊岡病院組合立朝来医療センター

2) プログラムに関わる委員会と委員及び指導医名

本プログラム管理委員会と委員名(「済生会兵庫県病院内科専門研修プログラム管理委員会」参照)

指導医師名(総合内科専門医)松田 祐一、林 賢一、谷口 博章、金城 和美、篠田 弘昭、本城 裕美子、呉羽 布美恵、武田 匡史、福原 健三、谷仲 賢一

5) 各施設での研修内容と期間

専攻医2年目の秋に専攻医の希望・将来像、研修達成度及びメディカルスタッフによる360度評価(内科専門研修評価)などを基に、専門研修(専攻医)3年目の研修施設を調整し決定します。病歴提出を終える専門研修(専攻医)3年目の1年間、連携施設、特別連携施設で研修をします(図2 参照)。

6) 本整備基準と、カリキュラムに示す疾患群のうち主要な疾患の年間診療件数

基幹施設である済生会兵庫県病院診療科別診療実績を以下の表に示します。済生会兵庫県病院は、地域基幹病院であり、コモンディジーズを中心に診療しています。

代謝、内分泌、血液、膠原病(リウマチ)領域の入院患者は、少なめですが、外来患者診療を含め、1学年3名に対し十分な症例を経験可能です。

13領域の専門医が少なくとも、1名以上在籍しています(「内科専門研修施設群研修施設」参照)。

剖検体数は、2021年度2体、2022年度3体、2023年度6体です。

7) 年次ごとの、症例経験到達目標を達成するための具体的な研修の目安

Subspecialty領域に拘泥せず、内科として入院患者を、順次主担当医として担当します。主担当医として、入院から退院〈初診・入院~退院・通院〉まで可能な範囲で経時的に、診断・治療の流れを通じて、一人一人の患者の全身状態、社会的背景・療養環境調整をも包括する全人的医療を実践します。

入院患者担当の目安(基幹施設:済生会兵庫県病院での一例)

当該月に以下の主たる病態を示す、入院患者を主担当医として退院するまで受け持ちます。

専攻医1人あたりの受持ち患者数は、受持ち患者の重症度などを加味して、担当指導医、Subspecialty上級医の判断で5=10名程度を受持ちます。感染症、総合内科分野は、適宜、領域横断的に受持ちます。

1年目の4月から消化器領域で入院した患者を退院するまで、主担当医として診療にあたります。6月には、退院していない消化器領域の患者とともに、腎臓領域で入院した患者を退院するまで、主担当医として診療にあたります。これを繰り返して、内科領域の患者を分け隔てなく、主担当医として診療します。

8) 自己評価と指導医評価、ならびに360度評価を行う時期とフィードバックの時期

毎年8月と2月とに自己評価と指導医評価、ならびに360度評価を行います。必要に応じて臨時に行うことがあります。

評価終了後、1か月以内に担当指導医からのフィードバックを受け、その後の改善を期して最善をつくします。2回目以降は、以前の評価についての省察と改善が図られたか否かを含めて、担当指導医からのフィードバックを受け、さらに改善するように最善をつくします。

9) プログラム修了の基準

日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて、以下の1.~6.の修了要件を満たすこと。

主担当医として、「研修手帳(疾患群項目表)」に定める全70疾患群を経験し、計200症例以上(外来症例は20症例まで含むことができます)を経験することを目標とします。その研修内容を、日本内科学会専攻医登録評価システムに登録します。修了認定には、主担当医として、通算で最低56疾患群以上の経験と、計160症例以上の症例(外来症例は登録症例の1割まで含むことができます)を経験し、登録済みです。(別表1「各年次到達目標」参照)。

29病歴要約の内科専門医ボードによる査読・形成的評価後に受理(アクセプト)されています。

学会発表、あるいは、論文発表を筆頭者で2件以上あります。

JMECC受講歴が、1回あります。

医療倫理・医療安全・感染防御に関する講習会を、年に2回以上受講歴があります。

日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて、メディカルスタッフによる360度評価(内科専門研修評価)と、指導医による内科専攻医評価を参照し、社会人である医師としての適性があると認められます。

当該専攻医が、上記修了要件を充足していることを、本プログラム管理委員会は確認し、研修期間修了約1か月前に、本プログラム管理委員会で、合議のうえ統括責任者が修了判定を行います。

〈注意〉「研修カリキュラム項目表」の知識、技術・技能修得は、必要不可欠なものであり、修得するまでの最短期間は、3年間(基幹施設2年間+連携・特別連携施設1年間)とするが、修得が不十分な場合、修得できるまで研修期間を1年単位で延長することがあります。

10) 専門医申請に向けての手順

必要な書類

ⅰ)日本専門医機構が定める内科専門医認定申請書

ⅱ)履歴書

ⅲ)済生会兵庫県病院内科専門医研修プログラム修了証(コピー)

提出方法

内科専門医資格を申請する年度の、5月末日までに日本専門医機構内科領域認定委員会に提出します。

内科専門医試験

内科専門医資格申請後に、日本専門医機構が実施する「内科専門医試験」に合格することで、日本専門医機構が認定する「内科専門医」となります。

11) プログラムにおける待遇、ならびに各施設における待遇

在籍する研修施設での待遇については、各研修施設での待遇基準に従う(「済生会兵庫県病院専門研修施設群研修施設」参照)。

12) プログラムの特色

本プログラムは、兵庫県神戸医療圏、神戸市北区の北神地域の中心的な急性期病院である、済生会兵庫県病院を基幹施設として、兵庫県神戸医療圏、近隣医療圏、及び兵庫県にある連携施設・特別連携施設とで内科専門研修を経て、超高齢社会を迎えた我が国の医療事情を理解し、必要に応じた可塑性のある、地域の実情に合わせた実践的な医療も行えるように訓練されます。研修期間は、基幹施設2年間+連携施設・特別連携施設1年間の3年間です。

本プログラム専門研修施設群での研修では、症例をある時点で経験するということだけではなく、主担当医として、入院から退院〈初診・入院~退院・通院〉まで可能な範囲で経時的に、診断・治療の流れを通じて、一人一人の患者の全身状態、社会的背景・療養環境調整をも包括する全人的医療を実践します。そして、個々の患者に最適な医療を提供する計画を立て実行する能力の修得をもって目標への到達とします。

基幹施設である済生会兵庫県病院は、兵庫県神戸医療圏の中心的な急性期病院であるとともに、地域の病診・病病連携の中核です。一方で、地域に根ざす第一線の病院でもあり、コモンディジーズの経験はもちろん、超高齢社会を反映し複数の病態を持った患者の診療経験もでき、高次病院や地域病院との病病連携や診療所(在宅訪問診療施設などを含む)との病診連携も経験できます。

基幹施設である済生会兵庫県病院での2年間(専攻医2年修了時)で、「研修手帳(疾患群項目表)」に定められた70疾患群のうち、少なくとも通算で45疾患群、120症例以上を経験し、日本内科学会専攻医登録評価システムに登録できます。そして、専攻医2年修了時点で、指導医による形成的な指導を通じて、内科専門医ボードによる評価に合格できる29症例の病歴要約を作成できます。(別表1「各年次到達目標」参照)。

済生会兵庫県病院内科研修施設群の各医療機関が地域において、どのような役割を果たしているかを経験するために、専門研修3年目の1年間、立場や地域における役割の異なる医療機関で研修を行うことによって、内科専門医に求められる役割を実践します。

基幹施設である済生会兵庫県病院での2年間と、専門研修施設群での1年間(専攻医3年修了時)で、「研修手帳(疾患群項目表)」に定められた70疾患群、200症例以上の主担当医としての診療経験を目標とします。((別表1「各年次到達目標」参照)。少なくとも通算で56疾患群、160症例以上を主担当医として経験し、日本内科学会専攻医登録評価システムに登録します。

13) 継続したSubspecialty領域の研修の可否

カリキュラムの知識、技術・技能を深めるために、総合内科外来(初診を含む)、Subspecialty診療科外来(初診を含む)、Subspecialty診療科検査を担当します。結果として、Subspecialty領域の研修につながることはあります。

カリキュラムの知識、技術・技能を修得したと認められた専攻医には、積極的にSubspecialty領域専門医取得に向けた知識、技術・技能研修を開始させます。

14) 逆評価の方法とプログラム改良姿勢

専攻医は、日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて、無記名式逆評価を行います。逆評価は、毎年8月と2月とに行います。その集計結果は、担当指導医、施設の研修委員会及び本プログラム管理委員会が閲覧し、集計結果に基づき、本プログラムや指導医、あるいは、研修施設の研修環境の改善に役立てます。

15) 研修施設群内で、何らかの問題が発生し、施設群内で解決が困難な場合の相談先

日本専門医機構内科領域研修委員会を相談先とします。

16) その他

特になし。

済生会兵庫県病院内科専門研修プログラム 指導医マニュアル

1) 専攻医研修ガイドの記載内容に対応したプログラムにおいて、期待される指導医の役割

1人の担当指導医(メンター)に専攻医1人が、済生会兵庫県病院内科専門研修プログラム委員会により決定されます。

担当指導医は、専攻医がWebにて、日本内科学会専攻医登録評価システムにその研修内容を登録するので、その履修状況の確認をシステム上で行って、フィードバックの後にシステム上で承認をします。この作業は、日常臨床業務での経験に応じて順次行います。

担当指導医は、専攻医がそれぞれの年次で登録した疾患群、症例の内容について、都度、評価・承認します。

担当指導医は、専攻医と十分なコミュニケーションを取り、研修手帳Web版での専攻医による症例登録の評価や臨床研修センターからの報告などにより研修の進捗状況を把握します。専攻医は、Subspecialtyの上級医と面談し、専攻医が経験すべき症例について報告・相談します。担当指導医とSubspecialtyの上級医は、専攻医が充足していないカテゴリー内の疾患を、可能な範囲で経験できるよう、主担当医の割り振りを調整します。

担当指導医は、Subspecialty上級医と協議し、知識、技能の評価を行います。

担当指導医は、専攻医が専門研修(専攻医)2年修了時までに、合計29症例の病歴要約を作成することを促進し、内科専門医ボードによる査読・評価で受理(アクセプト)されるように病歴要約について確認し、形成的な指導を行います。

2) 専門研修の期間

年次到達目標は、別表1「各年次到達目標」において求められる「疾患群」、「症例数」、「病歴提出数」について」に示すとおりです。

担当指導医は、臨床研修センターと協働して、3か月ごとに研修手帳Web版にて専攻医の研修実績と、到達度を適宜追跡し、専攻医による研修手帳Web版への記入を促します。また、各カテゴリー内の研修実績と、到達度が充足していない場合は該当疾患の診療経験を促します。

担当指導医は、臨床研修センターと協働して、6か月ごとに病歴要約作成状況を適宜追跡し、専攻医による病歴要約の作成を促します。また、各カテゴリー内の病歴要約が充足していない場合は、該当疾患の診療経験を促します。

担当指導医は、臨床研修センターと協働して、6か月ごとにプログラムに定められている所定の学術活動の記録と、各種講習会出席を追跡します。

担当指導医は、臨床研修センターと協働して、毎年8月と2月とに自己評価と指導医評価、ならびに360度評価を行います。評価終了後、1か月以内に担当指導医は専攻医にフィードバックを行い、形成的に指導します。2回目以降は、以前の評価についての省察と、改善とが図られたか否かを含めて、担当指導医はフィードバックを形成的に行って、改善を促します。

3) 専門研修の期間

担当指導医は、Subspecialtyの上級医と、十分なコミュニケーションを取り、研修手帳Web版での専攻医による症例登録の評価を行います。

研修手帳Web版での専攻医による症例登録に基づいて、当該患者の電子カルテの記載、退院サマリ作成の内容などを吟味し、主担当医として、適切な診療を行っていると第三者が認めうると判断する場合に合格とし、担当指導医が承認を行います。

主担当医として、適切に診療を行っていると認められない場合には不合格として、担当指導医は専攻医に研修手帳Web版での当該症例登録の削除、修正などを指導します。

4) 日本内科学会専攻医登録評価システムの利用方法

専攻医による症例登録と、担当指導医が合格とした際に承認します。

担当指導医による専攻医の評価、メディカルスタッフによる360度評価及び専攻医による逆評価などを、専攻医に対する形成的フィードバックに用います。

専攻医が作成し、担当指導医が校閲し適切と認めた、病歴要約全29症例を専攻医が登録したものを、担当指導医が承認します。

専門研修施設群とは、別の日本内科学会病歴要約評価ボードによるピアレビューを受け、指摘事項に基づいた改訂を専攻医が、アクセプトされるまでの状況を確認します。

専攻医が登録した学会発表や、論文発表の記録、出席を求められる講習会等の記録について、各専攻医の進捗状況をリアルタイムで把握します。担当指導医と、臨床研修センターは、その進捗状況を把握して、年次ごとの到達目標に達しているか否かを判断します。

担当指導医は、日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて、研修内容を評価し、修了要件を満たしているかを判断します。

5) 逆評価と日本内科学会専攻医登録評価システムを用いた指導医の指導状況把握

専攻医による日本内科学会専攻医登録評価システムを用いた無記名式逆評価の集計結果を、担当指導医、施設の研修委員会及び本プログラム管理委員会が閲覧します。集計結果に基づき、本研修プログラムや指導医、あるいは研修施設の研修環境の改善に役立てます。

6) 指導に難渋する専攻医の扱い

必要に応じて、臨時(毎年8月と2月とに予定の他に)で、日本内科学会専攻医登録評価システムを用いて、専攻医自身の自己評価、担当指導医による内科専攻医評価、及びメディカルスタッフによる360度評価(内科専門研修評価)を行い、その結果を基に本研修プログラム管理委員会で協議を行い、専攻医に対して形成的に適切な対応を試みます。状況によっては、担当指導医の変更や在籍する専門研修プログラムの異動勧告などを行います。

7) プログラムならびに各施設における指導医の待遇

済生会兵庫県病院給与規定によります。

8) FD講習の出席義務

厚生労働省や、日本内科学会の指導医講習会の受講を推奨します。

指導者研修(FD)の実施記録として、日本内科学会専攻医登録評価システムを用います。

9) 日本内科学会作製の冊子「指導の手引き」の活用

内科専攻医の指導にあたり、指導法の標準化のため、日本内科学会作製の冊子「指導の手引き」を熟読し、形成的に指導します。

10) 研修施設群内で何らかの問題が発生し、施設群内で解決が困難な場合の相談先

日本専門医機構内科領域研修委員会を相談先とします。

その他

特になし。

別表1 各年次到達目標

別表2 済生会兵庫県病院内科専門研修 週間スケジュール(例)

済生会兵庫県病院内科専門研修プログラム 4.専門知識・専門技能の習得計画に従い、内科専門研修を実践します。

上記は、あくまでも例:概略です。

内科及び各診療科(Subspecialty)のバランスにより、担当する業務の曜日、時間帯は、調整・変更されます。

入院患者診療には、内科と各診療科(Subspecialty)などの入院患者の診療を含みます。

日当直やオンコールなどは、内科、もしくは、各診療科(Subspecialty)の当番として担当します。

地域参加型カンファレンス、講習会、CPC、学会などは、各々の開催日に参加します。

済生会兵庫県病院 内科専門研修プログラム

2021年4月 初版 2024年4月 改定5版

神戸市北区藤原台中町5丁目1番1号

社会福祉法人財団恩賜済生会兵庫県病院

臨床研修センター 発行

TELL:078-987-2222

許可なく複写・複製することを禁じます