【後編】なぜ「正しさ」が重視される社会になったのか?(文字起こし)

この記事は、「ベーシックインカムちゃんねる」の「なぜ「正しさ」が重視される社会になったのか?」の文字起こしの【後編】です。

以下が【前編】の記事になります。

弱さを競う競争(マイナスの競争)

ここからは、「すべての人の権利が平等に保障されるべき」という前提の上で、誰が優先して支援されるべき弱者かを争う「弱さを競う競争」の話をしていきます。

当チャンネルにおいては、ビジネスやメリトクラシーなどの勝者に恩恵が与えられる仕組みを「プラスの競争」として、それに対して、社会保障やアファーマティブアクションやポリティカルコレクトネスなど、何らかの弱者性を認められた者に支援や補助が与えられる「弱さを競う競争」を、「マイナスの競争」と呼ぶことにしています。

ここでは、「プラスとマイナスの競争」をともに「正しさ」の側であると位置づけていますが、ただ一般的には、両者は対立していて、なおかつ補完的なものとも思われているかもしれません。

例えば、「プラスの競争」によって社会が豊かになっていくけれど、格差などの問題も生じるので、「マイナスの競争」によってそれを解決していくべき、みたいな考え方がされがちです。

しかし、この動画でここまで、市場競争のような「プラスの競争」が「ブレーキ」になり、「競争の否定」が「アクセル」になることを何度も説明してきました。

「プラスの競争」が「ブレーキ」であることに納得してもらえているならば、「プラスとマイナスの競争」がともに「正しさ」の側で、その両者と真に対立しているのが、「豊かさ」を重視する「競争の否定(ローカル)」であることにも納得してもらえると思います。

ここでさらに指摘したいのは、一見して「マイナスの競争」は「プラスの競争」に批判的に見えるものの、実際には「競争」を補強しようとするものであることです。

「競争」を否定する「ローカル」は、「そもそも差を作らせない(個人に同質性を強要する)」というやり方をします。

では、社会保障やポリコレなどの「マイナスの競争」が、「ローカル」の「そもそも差を作らせない」を認めるかというと、もちろんそうではありません。

個別の弱者性を考慮して「実質的平等」を目指すならば、「全員同じ(形式的平等)」であってはならず、何らかの「差を作る」必要があります。

つまり、「マイナスの競争」は「差を作ること」には肯定的であり、その上で、「プラスの競争」における競争の下位を問題視します。

しかし、「競争」が「競争」として機能すればこそ、全員が勝者になることはできず、「競争の下位」は必然的に発生します。

「差を作ること」自体を肯定しながら「競争の下位」を問題視するのは、マッチポンプのようなもので、これは「競争」の否定にはならず、「弱者性を認められた者に分配の優先権が与えられる」という形の別の競争を作り出すことになります。

このような「マイナスの競争」は、図式的には、競争を「下」に拡張します。

「プラスとマイナスの競争」が影響力を持つほど、競争の上位と下位に分配の優先権が与えられる社会になっていくのですが、これによって「中間層(ローカル)」が解体されていきます。

具体的には、高所得・ハイステータスな者と、福祉受給者などの弱者性を認められた者が分配の優先権を獲得する社会になり、そのどちらでもない「中間」にいる人(強くも弱くもない人)が不利になっていきます。

上位と下位が有利になる「競争」が影響力を持つほど、個人として「上」か「下」かを目指そうとする人が増えるのですが、そのようにして、「競争の否定によって成立する中間層(ローカル)」が削られていくということです。

「マイナスの競争」は、表面的には「競争」を疑問視する作用に見えるかもしれませんが、「差」を肯定する点において「ローカル(同質性)」と対立し、「プラスの競争」の公平性や道徳性を補強します。

「それは本当に公平な競争なのか?」と疑うことは、実は競争の否定にはならず、むしろ競争の正当性を強めようとするものになります。

例えば近年は、東大生などの競争の勝者に対して「恵まれた立場を自覚して、機会が与えられなかった人たちのことも想像しよう」みたいなことが言われやすくなっていますが、これは別に「プラスの競争」の勝者の立ち位置を脅かすものではありません。

「差を作ること」自体の是非を疑問視しない、「公平な競争が行われているか」の議論は、「競争」の影響力をさらに強めようとするものであり、であるからこそエリートもこの手の議論を好んで行おうとします。

ちなみに、同一人物のうちに「プラスの競争の勝者」と「マイナスの競争の勝者」が両立することがあり、その場合は、上下の競争の評価が合算されるようなことが起こります。

例えば、高い学歴や経歴などを持っていながら、出自や性別や障害性などにおいて不利を認められると、プラスとマイナスが足し合わさるようにして評価が高くなります。

同じ経歴であれば、スタート地点が不利だったほうが「優秀」だからです。

そのため近年では、むしろエリートほど「いかに自分が不利だったか」を主張しやすくなっています。

かつてのエリートには、「ノブレスオブリージュ」的な規範を持っているイメージがありましたが、競争のあとに「身分」が確定したような、まだ「ローカル」が機能していた時代であれば、そのような「モラル」も成立しやすかったかもしれません。

一方で現在は、有名大学や大手企業に入ってもそこから更に「競争」が起こるような状況なので、今のエリートは、強者としての規範を持つどころか、むしろ自分が弱者であることをアピールしやすくなっています。

「プラスの競争」と「マイナスの競争」は繋がっているので、「プラスの競争」の勝者になった上で、スタート地点に恵まれていなかったり、何らかの不利を抱えていることを証明できれば、さらに競争的優位を獲得することができるからです。

「差別」がなくなると「複雑化」が進む

この動画では、自己利益を追求する人や自身の弱者性を主張する人を否定したいのではなく、むしろ、我々の「社会(ローカル)」というものが「正しさ」に反する性質を持っていることを指摘しようとしています。

ここでは「競争」を「差を肯定するもの」と位置づけていますが、それと「ローカル」による「差別」は、相反する性質のものです。

「競争(差の肯定)」が「個人」を重視するのに対し、「ローカル(差別)」は「集団」を重視します。

「ローカル」は、「敵」や「外側」を意識することによって内側の同質性を強めようとし、「すべての人(最大)」でも「個人(最小)」でもなく、例えば「身分」や「民族」や「男女」などといった「中間的な集団」を重視しようとするものになります。

このような、差別的であることによって「個人」による「競争」を否定して「集団」を形成する「ローカル」を、ここでは「豊かになるが、正しくない」ものとしています。

それに対して、「ポリコレ」などの「マイナスの競争」は「正しさ」の側であり、「ローカル」による「差別」を否定しようとします。

「競争」を抑えつけていた「ローカルによる差別」がなくなると「競争」が激化しやすくなるので、その点においても「マイナスの競争」は「プラスの競争」を補強する性質のものになります。

「差別」は「正しくない」一方で、物事を単純化して我々の負担を減らしてくれていたものではあったのですが、それが否定されることで、「やらなければならないこと」や「理解・配慮しなければならないこと」が増えていきます。

これに関しては、「メリトクラシーの問題点は何か?」という動画で説明したことなので、あくまで軽く触れるに留めますが、ここでは、「豊かさ」の特徴を「簡易化」、「正しさ」の特徴を「複雑化」であるとしています。

集団を形成するにはわかりやすい共通項が必要で、そのためには「簡易化」が重視されやすくなります。

「簡易化」の重視によって起こる同質的な基準の強要は、個性や多様性の否定になるのですが、「複雑化」が防がれて「不自由だけど楽」になりやすく、ここではそれを「豊かさ」の作用であるとしています。

対して、個別の事情を重視すると「複雑化」が進みます。

人間はひとりひとり異なるので、それに厳密に配慮しようとするほど、全員が共有可能な「簡易化」が成立しなくなっていきます。

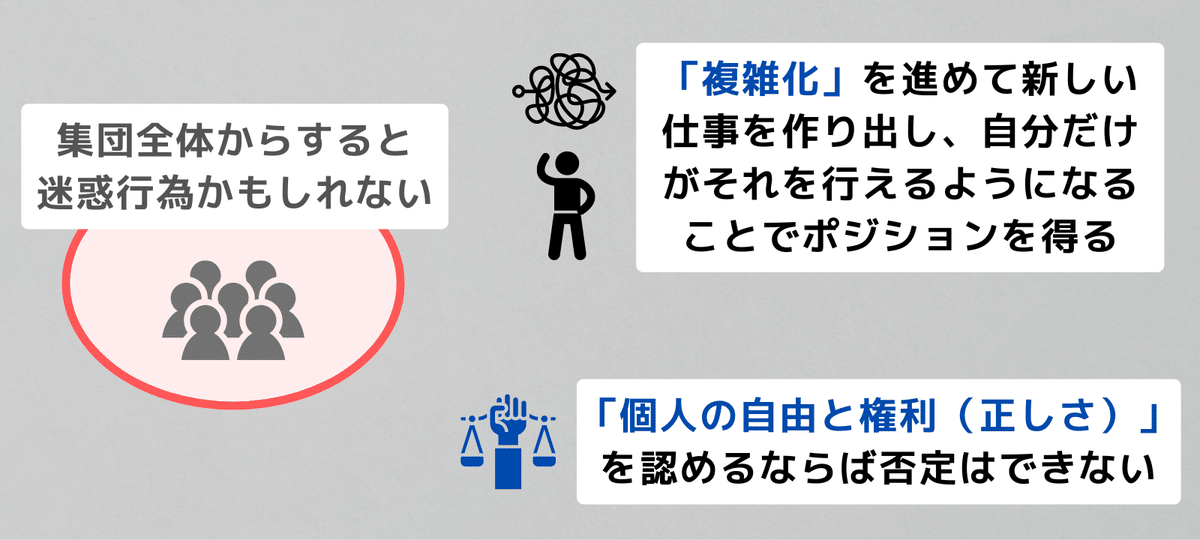

「個人の自由と権利(正しさ)」を認めるなら「複雑化」は避けられず、それによって「自由だけど苦しい」ような「競争」が発生します。

ここでは、不自由だけど楽な「簡易化(豊かさ)」と、自由だけど苦しい「複雑化(正しさ)」が、相反関係にあると考えます。

この動画で先に、「ローカル」が切り崩されたときに発生するのが「貨幣」であると述べましたが、市場競争には、「不自由だけど楽」を解体して「複雑化」を進めると「貨幣」を稼ぎやすくなる側面があります。

「複雑化を進めて新しい仕事を作り出し、自分だけがそれを行えるようになることでポジションを得る」というビジネスのやり方は、「豊かさ」を重視する集団全体のマクロな視点からすると迷惑行為かもしれませんが、「個人の自由と権利(正しさ)」を認めるならば否定はできません。

そして、利己的な動機で「複雑化」を進めるようなビジネスであっても、「マイナスの競争」によってその公的正当性・道徳的優位性が補強されます。

過去動画では、「正しさ」による「複雑化」が、「複雑なことを理解できる人間は優れている」という「プラスの競争」と、「個人の権利や多様性を尊重すると複雑化が進む」という「マイナスの競争」が結託する形で進められていくと説明しました。

近年は、「複雑化」をむやみに進めるような仕事が「ブルシットジョブ」などと言われて問題視されることもあります。

しかしここでは、たとえそれが、その「複雑化」を進める当人にしかメリットがなく、他の全員の負担をただ増やすような利己的な行いであっても、それを「無駄な仕事・不必要な仕事」であるという見方はせず、「ルール(正しさ)」を否定しないならば認めなければならないコストと考えます。

対して、この動画で先に市場の競技的な性質について述べましたが、「他人を不利にするような仕事をするべきではない(誰かのためになる仕事をするべき)」という「モラル」は、プレイヤーとしての個人にとっては不合理なものであり、ここではそのような事情を、「豊かさ(モラル)」と「正しさ(ルール)」の相反と説明しています。

これについてはまた機会を改めて詳しく論じるつもりですが、実は「個人」のレベルでは、仕事の「簡易化」を進めることに、むしろ負のインセンティブがあります。

「市場のルール」において、下手に仕事を効率化・自動化すると、自分の仕事がなくなって対価をもらえなくなってしまいます。

個人でそれなりに儲けたい程度であれば、非効率的なやり方が温存されていたほうがいいことが多いし、あるいは、今までは必要なかった新しい仕事を作り出したほうが楽に稼げることが多いです。

「ルール」によって自己利益の追求が許されている状態において、個人が「簡易化」を進めるインセンティブは実はあまりなく、「複雑化」のほうが進められていきやすいです。

もっとも「複雑化」は、必ずしも利己的な動機によって行われるわけではなく、ひとりひとり異なる「個人」を尊重することで生じるものでもあります。

善意によって目の前の問題に対処しようとすればこそ「複雑化」が進むという側面ももちろんあります。

つまり、「プラスの競争」における自分に有利な形で社会を難しくするふるまいが、ポリコレや多様性を尊重する「マイナスの競争」によって補強され、その「プラスとマイナスの競争」によって「複雑化」が進み、社会の負担が増え続けていくのですが、しかし「個人の自由と権利(正しさ)」を重視するならばそれは避けられない、ということです。

「極端」に恩恵を与えるのが「競争(正しさ)」

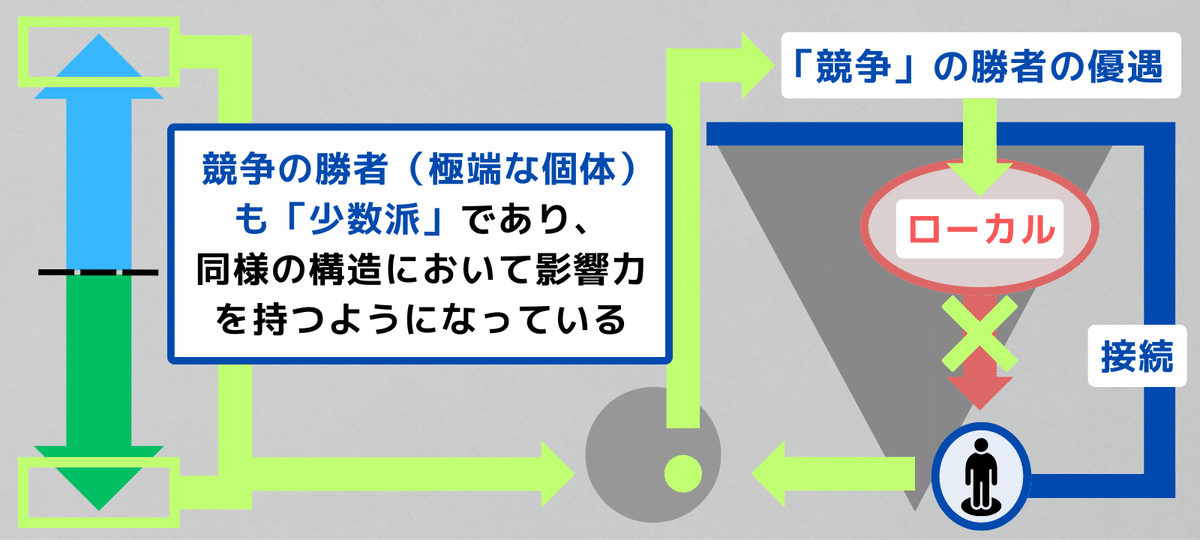

ここまで、「マイナスの競争」が「プラスの競争」を補強していると述べましたが、「プラスの競争」もまた「マイナスの競争」にお墨付きを与え、両者は強く結びついています。

というより、そもそも「マイナスの競争」はそれ自体に「プラスの競争」的な側面があります。

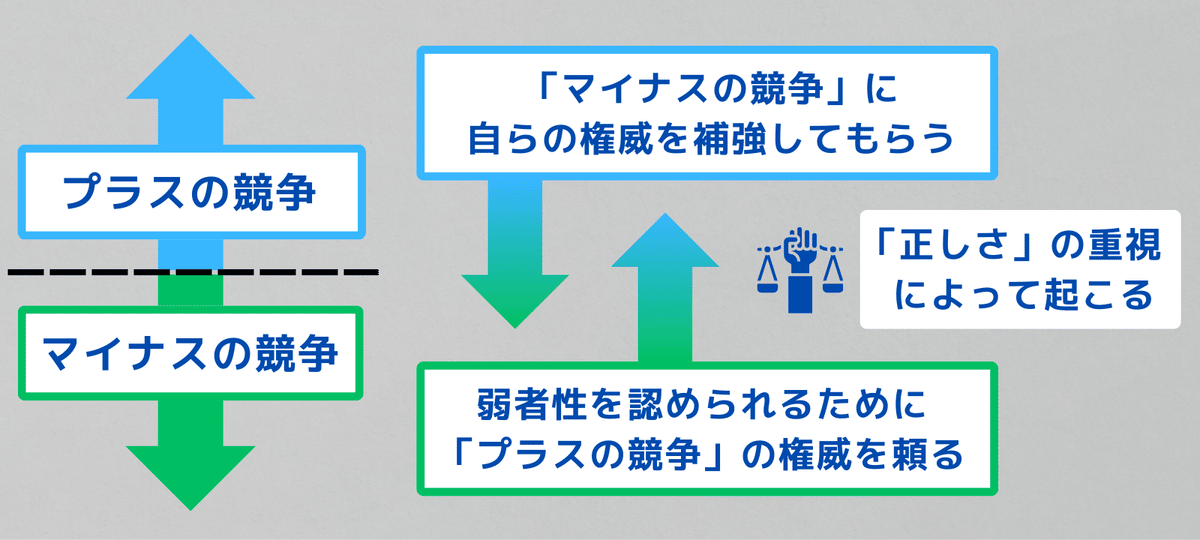

社会福祉などの「マイナスの競争」は、単に弱くて困っていれば自動的に支援が与えられるものではなく、弱者であることの認定を勝ち取る必要があり、そのための調査や手続きをこなす努力ができたり、主張やアピールが上手い人が有利になりやすいので、その点においては「プラスの競争」的です。

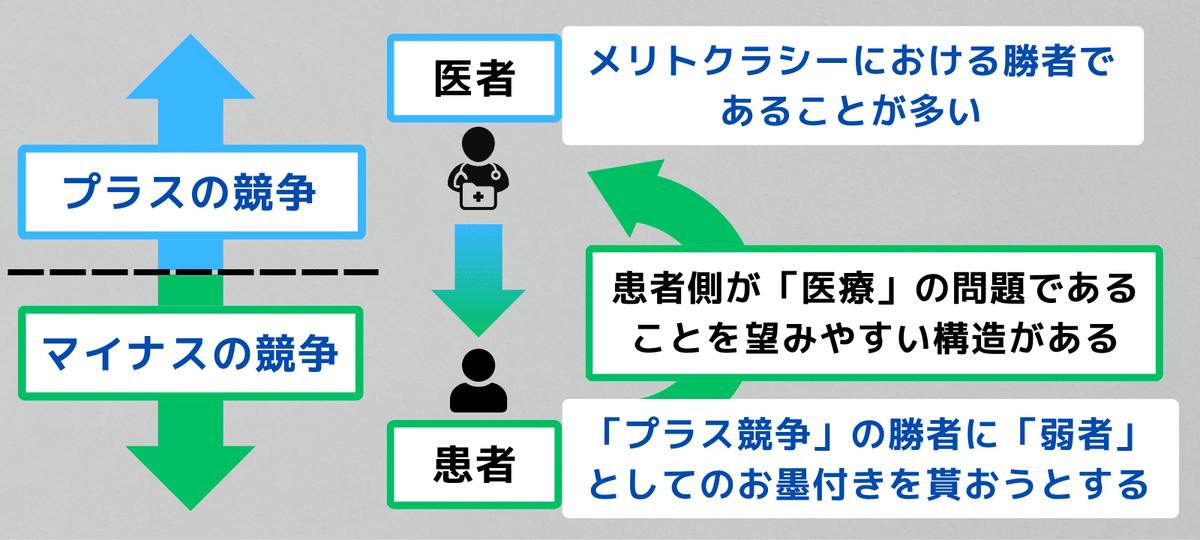

また、「学者、医者、法律家、セレブ、インフルエンサー」のような「プラスの競争」の勝者ほど、「マイナスの競争」においても影響力を発揮しやすく、両者の「競争」は連動して互いに強め合うような性質を持っています。

ここで言う「競争」は、プラスの方面であれマイナスの方面であれ、「突出した個性(極端さ)」に恩恵を与えるものです。そしてそれゆえに、「中間層(ローカル)」を解体していく作用になります。

例えば現在、「発達障害」のような、かつてはそれほど気にされていなかった障害性の問題が注目されやすくなっています。

ここから、「プラスとマイナスの競争の結託」について、「発達障害」を例に説明しようと思います。

「発達障害」とは何なのかについても専門的な議論があり、デリケートな話でもあるので、簡単に述べることは「正しさ」に反するのですが、ここではあえて「簡易化」して話します。

まず、完全に定型的な人間など存在せず、誰もが何かしらの「偏り」を持っているわけですが、「その偏りの程度が、社会生活に不利になるほど大きい」と「認定」されると「発達障害」になります。

このとき、何らかの「偏り」を「社会生活に不利になる」と「認定」できる(その判断が社会的に影響力を持つ)立場の人たちがいて、それは具体的には「医者」ということになります。

現状において、発達障害は「医療」の問題であると考えている人が多いと思います。

ただ、「専門性」に関する話はまた別の動画でするつもりですが、仮に「社会に適応できないくらい偏りが大きい」のが発達障害だとして、その場合における「社会」というのは必ずしも医療の専門性に収まるものではありません。

「個人が社会に適応できない」とき、「個人」に問題があるのではなく、「社会」のほうがおかしい可能性があり、そしてその「社会」についての判断は、本来の医療の専門性を超えている場合があります。

もっともここでは医者に文句をつけたいわけではなく、薬理的に脳内に作用する医薬品を処方できる権利が「医療」に属することに関しては妥当性があり、「発達障害」という新しい問題がなし崩し的に「医療」に含まれているのも、そこまでおかしなことではないと考えています。

ここで言いたいのは、医療が本来の専門性の領分を越権しようとしている、というよりは、むしろ患者側のほうから「医療」のお墨付きを得たがっている場合も多いだろうということです。

それが病気や障害だと「医療」という権威に診断されると弱者性の度合いが上がるので、「発達障害」が「医療」に属する問題であることは、患者側が望んでいる側面が大きいです。

つまり、医者という「プラスの競争の勝者側」が、「障害かどうか(配慮されるべき弱者かどうか)」を決める権限を有していて、また患者という「マイナスの競争の勝者側」が、自身の弱者性を認定する者に権威があることを望んでいて、このようにして「プラスとマイナスの競争」は互いに強め合う関係にあるということです。

もちろんこれは「発達障害」に限らず、日本ではケガや病気というもの一般に対して、医者の診断が下されることで医療保険制度が適用されるようになっています。

保険が適用されるかどうかの決定は、今の国民が保険料(という名目の税金)をどれだけ徴収されているかを考えれば、言うまでもなく社会的影響力の強い権限です。

このような形で、「マイナスの競争」においては「プラスの競争」の権威が頼られ、また「プラスの競争」の権威が「マイナスの競争」によって補強されているのですが、ただこれは、国民の健康や生存の権利を保障しようとする「正しさ」の重視によって起こるものでもあります。

個人の多様な障害性について理解・配慮しようというのは、当然ながら「正しい」ことです。

しかし、局所的な善意や使命感で行われていることが、マクロでは「複雑化」による全体の負担の増加をもたらし、それによって社会が難しく苦しいものになっていく、というのが「豊かさと正しさの相反」です。

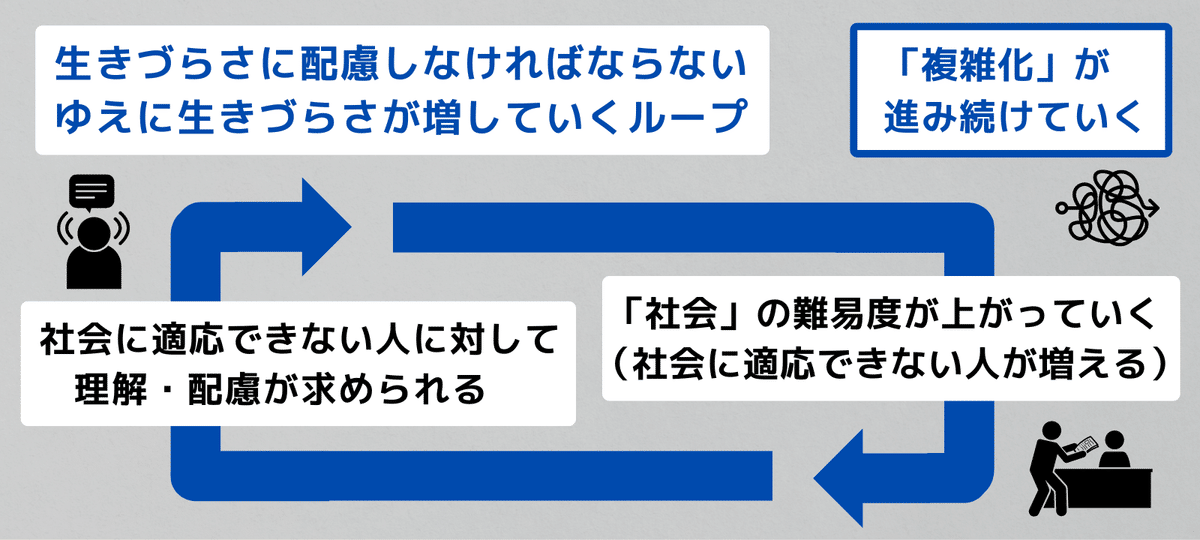

例えば「発達障害」の認知が広まるほど、仕事などにおいて、「もっと各々が抱えている障害性に配慮しよう」という世の中になっていきます。ただ、そうやって様々なことへの理解や配慮が高いレベルで求められる社会は、当の発達障害者たちにとっても生きづらいことが多いです。

つまり、理解・配慮が求められるほど「社会」の難易度が上がっていき、そうやって難易度が上がった「社会」に適応できない人が増えると、増えたぶんだけさらに理解・配慮が求められる……といった「生きづらさに配慮しなければならないゆえに生きづらさが増していくループ」のような形で、マッチポンプ的に「複雑化」が進み続けていきます。

このような「正しさ」を目指すゆえに発生する「複雑化」による負担は、分配されるもとの余剰を増やすものではないので、「豊かさ」に反する「ブレーキ」として働くと考えます。

そして、究極的には「人それぞれ異なる(全員が当人に個別の弱者性を抱えている)」以上、要求される理解や配慮に際限はなく、「複雑化」が行き過ぎると「社会」が成立しなくなります。

逆に、同質的な基準をみんなで守ったほうが「不自由だけど楽」なので、個人の事情を無視して集団のための「簡易化」を強めることが「アクセル」になると考えます。

この動画では繰り返し、「正しいから豊かになるという倒錯(ブレーキとアクセルの混同)」について言及してきましたが、「マイナスの競争(弱者性の優遇)」と「プラスの競争(優秀さの優遇)」は繋がっていて、であるがゆえに、「個別の弱者性の尊重が全体の向上に繋がる」という考え方……つまり「マイナスの競争」を重視することで社会全体が豊かになっていく、という倒錯した考え方がされがちであるとも思います。

実際に、「優秀さ」と「弱者性」は真反対のものではなく、「偏り」がプラスになるかマイナスになるかは紙一重みたいなところがあります。

また、そもそも何がプラスで何がマイナスかも、恣意的なルールによる社会的構築物にすぎません。

「偏りの大きさ(極端な個性)」は、社会生活に不利になると認定されれば「障害」になるのですが、「プラスの競争」でうまく行けば「成功者の特徴」になります。

「極端さ」は「プラスの競争」の上位者が持ちやすいものでもあり、実際にビジネスやメリトクラシーのトップ層が診断を受ければ「発達障害」とされることは少なくないと思います。

そして、「プラスの競争」の上位者が持ちやすいものでもあるからこそ、彼らが「マイナスの競争」の優位を獲得しようとするときにも使えるという形で、「発達障害」などの概念が社会的な影響力を得やすくなっています。

このように「競争」は、プラス方面であれマイナス方面であれ「極端さ」に恩恵を与えるものになりやすく、「中間」ではなく「極端」を重視する点において、「プラスとマイナスの競争」は結託しやすいということです。

何らかの弱者性も、もしそれが「競争」に少し不利になるだけの特徴だった場合、ビジネスやメリトクラシーの上位者に拾われることもないので弱者性とは認められにくく、「プラスの競争」にも「マイナスの競争」にも勝てないことになります。

今の社会において、各々が持つ何らかの個性は、「ちょっと不利になる」程度であれば無能や怠惰と見なされ、「ものすごく不利になる」ならば理解・配慮すべき障害性と見なされるわけで、このような形で「競争」は「極端であること」に恩恵を与えます。

弱者性を認められなければ不利になる社会において、もはや定型的であること(わかりやすい弱者性を持てないこと)自体が弱者性なのではないか、みたいな議論もできなくはないし、実際にそのような弱者性を認められない弱者が苦しくなってきているのですが、「極端」な者を有利にするのが「競争」であり、その影響力が強まることで「同質的な中間層(ローカル)」が解体されていきます。

集団を強くするためには「中間層」へ分配

「同質的な中間層(ローカル)」を解体していくのが「競争」という「正しさ」であるとして、逆に言えば、「豊かさ」を重視したいならば、「中間層」に対して厚めにリソースを分配すればいいことになります。

例えば「少子化対策」は、その性質上「中間層」を優遇するものになりやすいです。

「何らかの支援があればこれから子供を産むかもしれない層」というのは、「マイナスの競争」に勝てるような弱者ではないことが多いのですが、そのような特に弱いわけではない人たちに、さらに多くの余裕を持たせようとするのが、出生率を上げるための政策になります。

そして、であるがゆえに少子化対策は、「マイナスの競争」と相反する「正しくない」ものになります。

「困っている人を助けようとする」のではなく、「余裕のある人にさらに余裕をもたせようとする」のは、弱者の切り捨てを意味し「正しさ」に反するからです。

実際のところ、「中間層」を強くして「豊かさ」を目指そうとする方針の政策は、「マイナスの競争」が影響力を持つ今の日本のような国の民主政治においては受け入れられにくいだろうと思います。

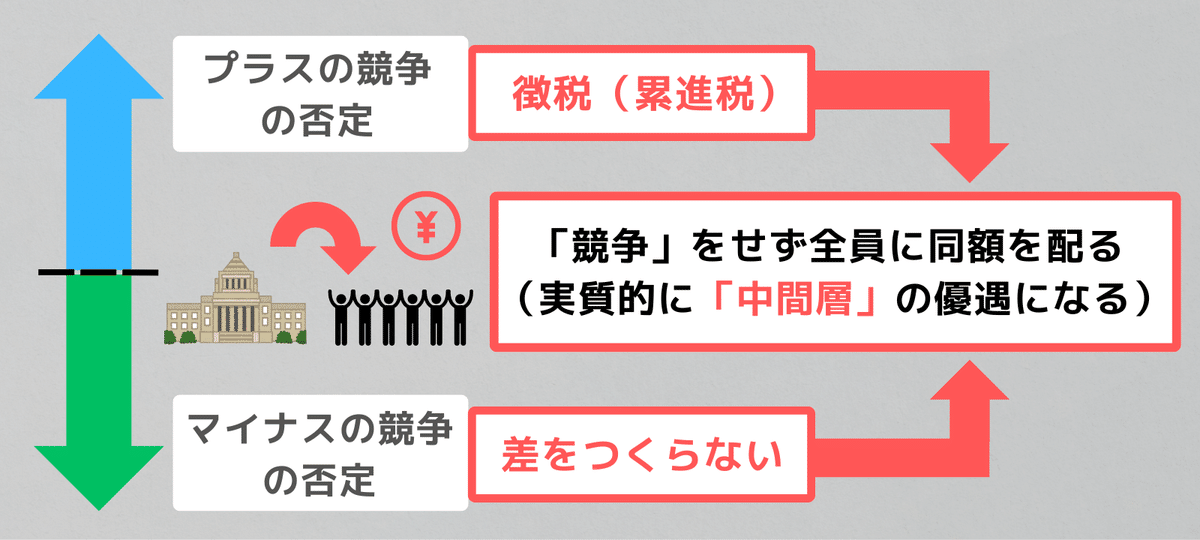

なお、「中間層」に分配というのはどういうことかというと、例えば、「競争」をせずに国民全員にべーシックインカムのような形で配れば、それが実質的に「中間層」の優遇です。

先に述べたように、「競争」は「極端」に恩恵を与えるものですが、「ビジネス(プラスの競争)」の勝者から累進的に課税したり、「弱さを競う競争(マイナスの競争)」の程度を弱めて国民全員に画一的に支出すると、「競争」の影響力を弱めて「中間層」を重視することになります。

また、単純に考えて、個別の事情に配慮するためのコストがかからない点において、画一的な分配の仕方をしたほうが余裕が生まれやすいです。

ひとりひとり異なる弱者性に厳密に配慮しようとするほど、「誰が優先されるべき弱者か」を主張し合う「マイナスの競争」が発生し、そのために行われる議論、制度設計、手続き、審査などのコストは、分配するもとの余剰を増やすものではないので、「競争」が激しくなるほど社会が疲弊していきます。

であれば、そのような「マイナスの競争」のコストがかからない画一的な配り方をした上で、分配するもとの余剰を増やす仕事にコミットする人を増やしたほうが、個人の弱者性が十分に配慮されない点において「正しさ」に反するものの、長期的な社会の余剰が増えて「豊かさ」が成立しやすくなります。

ちなみに、ここで言う「分配するもとの余剰を増やす」というのは具体的には、例えば、「出生率を上げて将来の労働力を増やすこと」であり、そのためには先に述べたように、「特に弱者ではない中間層にさらなる余裕をもたせる」ような再分配の仕方をする必要があるということです。

ただ、今の日本は、少子化が進んで長期的な社会の余剰が失われていくなか、それでも「豊かさ」を重視する方向に舵を切るような政治的決定を行うことができていません。

現状の日本の政府支出の多くが、少子化対策ではなく社会保障費に使われていて、つまり、長期的な国家の繁栄のための芽を摘み取るような形で、主に高齢層の短期的な生活水準のためにリソースが消費されています。

しかしそれは、「正しさ」を重視するゆえにそうなります。

世代で見ると「高齢者」が強者で「若者」が弱者のようなイメージはありますが、「個人」で見るなら「弱者性を認定される者」は高齢層に多いです。

若年層はまだ若さがあるぶんだけ、労働力を使って市場で貨幣を稼げる点において弱者ではない場合が多いのに対して、高齢者は、健康上の問題で働けず貯金もないなどの理由で、実際に困っている人が少なくありません。

そのような高齢者は、属性による差別を否定して「個人」としての弱者性を競う「マイナスの競争」において、もちろん福祉を受給する資格があると認められるし、それは「正しい」ことです。

なお、「マイナスの競争」であったとしても、「高齢者」と「乳幼児」との比較であれば、乳幼児のほうがより道徳的優位性を持っているかもしれません。

しかしながら、「高齢者」と「支援されればこれから生まれてくるかもしれない子供」との比較であれば、前者のほうがプライオリティが高くなります。

前者が「すでに存在する個人」であるのに対し、後者は「個人を超えた集団の問題」なので、「正しさ」が重視される「競争」においては「個人」の側が優先されます。

加害を減らそうとする「ブレーキ」である「正しさ」の基準においては、「すでに存在する個人」が切り捨てられるのは問題である一方、「支援されればこれから生まれてくるかもしれない子供」が生まれてこなくても、現状において個人ではない(存在しない)ので加害にはならない……という形で、「長期的な集団のため」よりも「すでに存在する個人」が重視されることになります。

「豊かさ」が評価されなければ長期的には社会集団を継続することができないのですが、「正しさ」に反して「集団のため」を重視する「ローカル」を機能させられなくなっているのが、今の日本のような民主主義国家です。

国民国家は「非常に大きな集団(グローバル)」

この動画で先に述べてきたように、もともと「競争」は、「アクセルを強めるためのブレーキ」として近代国家に取り入れられました。これは「プラスの競争」である市場やメリトクラシーのみならず、「マイナスの競争」である人権や社会福祉についても同様です。

例えば、「ナショナリズム」という「強いローカル」が機能していた時期は、「メリトクラシー(プラスの競争)」は、富国強兵においてリソースを集中させる人材を選別するためものだったし、「社会福祉(マイナスの競争)」は、生活を保障して個人に納得感を与える代わりに国家の目的に従事させるためのものでした。

一方、グローバル化が進み「正しさ」の影響力が強まった現在、「メリトクラシー」は、「国家のため」よりも「個人のため」を重視する働きになっているし、「社会福祉」は、国力を強めるためのものではなく、「グローバル」と接続された「個人」としての国民が、政府に対して権利の保障を要求する性質のものになっています。

もともとは「ローカル(豊かさ)」を強める枠組みだった国家が、「グローバルと個人(正しさ)」に逆らえなくなっている理由として、「そもそも国家が非常に大きな集団である」ことが挙げられます。

この動画の最初のほうで、「集団のため」と「個人のため」が近い「小さな集団」が「ローカル」で、「集団のため」と「個人のため」が遠い「大きな集団」が「グローバル」である、という図式を提示しました。

このような見方において、国民国家というのは、普通ならば「集団のため」が成り立たないような「非常に大きな集団(個人と集団が遠いグローバルな状態)」です。

帝国主義・世界大戦という事情があったからこそ、かつては国民国家のような巨大な集団が「ローカル(豊かさ)」を強く機能させていたのですが、現在は「わかりやすい外敵」がいなくなっていて、ゆえに「グローバル(正しさ)」の影響力が強まっています。

図式的には、国家は「非常に大きな集団」であるという点において「グローバル(最大)」に近い位置にいて、現代的な民主主義における国民国家は、「グローバル」に首根っこを掴まれるような形で「個人」を重視せざるをえなくなっています。

もともと政治は「ローカル(集団のため)」を考えるもので、例えば、民主主義の原典のひとつとされている著作にルソーの『社会契約論』がありますが、そこに出てくる「一般意志」みたいなものはわりと「ローカル」な概念だと思います。

ただ、現代における「個人の多様な意見の尊重」という意味の「民主主義」においては、「義務や規範や公共」などの「ローカル」な部分は弱まり、「グローバルに首根っこを掴まれた国家」に対して、「個人」が社会福祉などの権利の保障を要求するのが「政治」の主な部分になっています。

近代国家の形成過程においては、国家に権力を集中させる形で「中間共同体」が解体されたのですが、そのあとで戦時中という「強いローカル」を成立させていた事情がなくなると、「非常に大きな集団」である国家は「グローバル」な性質を持ちやすくなります。

例えば現在の左派的な人たちの一部は、家族や地域による「自助・共助」には否定的で、国家による「公助」で問題を解決すべきと主張しやすいですが、これは、「国家」のひとつ向こうの「グローバル」を重視して、それと「個人」との間にある「中間(ローカル)」をなくしていこうとする動きになります。

今の民主主義において、「国家というローカル(豊かさ)」よりも「グローバルと個人(正しさ)」の力が強くなっていますが、それは例えば、「国家は国民に義務を要求するべきではないが、権利は保障するべき」という考え方がされやすくなっている形で見られます。

国家が加害的なものである以上それは「正しい」ことなのですが、長期的には余剰が減衰して国家が持続可能ではなくなっていき、それをこの動画では「正しいが、豊かにならない」と表現しています。

「マイナスの競争」におけるマイノリティの優遇

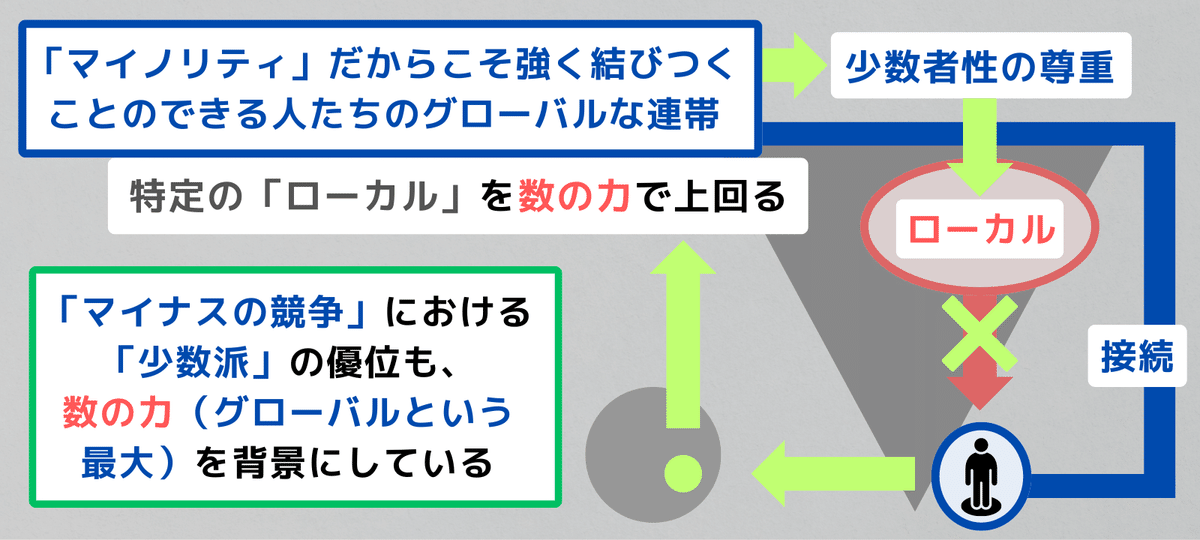

「マイナスの競争」において、「少数派(マイノリティ)」は弱者性を認められやすい属性です。

基本的に人間は数が多いほうが強いので、「弱さを競う」ならば、数が少ない性質を持つ「少数派」が有利になります。

ただ、「少数派の尊重」においてもなお、「数が多いほうが強い」という原則自体が変化したわけではないと考えます。

先に説明してきたように、「正しさ」において「グローバル」と「個人」が接続され、「自分のことを個人だと考える人が最大多数派になる」という形で、民主的な政治の場でも、共同体を重視する「ローカル」よりも、「グローバルな個人」の勢力が強くなります。

これと似たような構図で、「マイナスの競争」における少数者性の優位も、「グローバルに行われるマイノリティたちの連帯」が、特定の「ローカル」を数の力で上回るという形で起こります。

例えば、伝統的な「男女」の枠組みを受け入れられない「性的少数者」は、どこの集団にも一定数生まれてくるわけですが、「ローカル」においては差別や迫害の対象になりやすい不利な立場でした。

しかし、であるからこそ「グローバル」な環境においては、「ローカル」を超えて世界中のセクシュアルマイノリティたちと強く連帯しやすくなります。

「マイノリティだからこそ強く結びつくことのできる人たちのグローバルな連帯」は、特定の「ローカル」に勢力で勝ることが多く、このような形で現代においてはマイノリティが優位性を獲得しやすくなっています。

つまり、「弱いからこそ強い(マイナスの競争における優位)」というのも、その背景に「最も数の多い集団」である「グローバル」の力が働いているということです。

なお、「プラスとマイナスの競争」における極端な個体も「少数派」なのですが、その優遇も同様に、同質性を重視する「ローカル(中間)」を、少数者性を重視する「グローバル(最大)」の勢力が上回ることで起こっている、という構図があります。

「正しさ」は「女性」を有利にする

「男女」という観点を持ち出すなら、「女性」は「正しさ」に優遇されやすいほうの性別です。

もっとも「女性」は、先に説明したマイノリティの場合と違って「ローカル」において少数派になりやすいわけではなく、むしろ平均寿命の長さを加味するなら男性よりもちょっと数が多いくらいです。

ただ、ここでは、「ローカル(豊かさ)」と「個人とグローバル(正しさ)」の相反の図式において、男性性は「ローカル」の側になりやすく、女性性は「個人とグローバル」の側になりやすいと考えます。

例えば、「個人的なことは政治的なこと」というのが一時期のフェミニズム運動のスローガンだったり、あるいは、著名なフェミニストが「フェミニズムは一人一派」というような主張をしていたりするのですが、そこでは、「少数派としての道徳的優位性」と「多数派としての政治的影響力」という矛盾するはずのものが接続されていて、なぜこれがまかり通るのかというと、「個人」と「グローバル」の接続による「正しさ」において有利になりやすいのが「女性」だからです。

それに対して、「ローカル」は「男性」の側を優遇する性質を持っています。

この動画で説明してきたように、競争を否定するのが「ローカル」ですが、サピエンスの社会における競争の否定は「男尊女卑・女性差別」という形になりやすいです。

サピエンスの「自然」な状態において、生殖上の役割の違いから、生殖のコストを負う女性が「選ぶ側」になり、男性が「選ばれようとする側」になって競い合う……という形の、性淘汰的な「競争」が起こりやすいです。

このような「競争」を否定して「協力」を成立させる方法として、伝統社会の「ローカル」は、「男性を上・女性を下」に置いてきました。

こうすることで、「選ぶ側」の女性は、相手が男性であるというだけで格上になって誰にでも性的魅力を感じやすくなり、「選ばれる側」の男性はもともとストライクゾーンが広いので、社会のほぼ全員が「夫婦」になれます。

ただ、このような「ローカル」の男女差別的なやり方は、我々の本能的には「間違っている」と感じやすいものなので、近代化が進むほど否定され、実際に現在は多くの国が過去と同じだけの婚姻率の高さを維持できなくなっています。

なお、伝統社会の影響力が失われても生殖上の役割が変化したわけではないので、現在も、男性の性的魅力は「ローカル」に規定されやすく、対して、女性の性的価値には「グローバル」な性質があります。

例えば男性の場合、コミュニティのボスとか、サークル内で顔が利くとか、No.1ホストみたいな人たちは、その「ローカル」の内側では女性に大人気でも、「ローカル」の一歩外に出るとまったくの無価値になるということがよく起こります。

一方、女性の持つ再生産能力は、特定の「ローカル」に左右されない「グローバル」な価値があり、女性はどのコミュニティに行っても「個人」としての一定の価値を認められやすいです。

もっともこれは、良くも悪くも社会的ポジションに価値が左右されないということで、いろんな文脈が付与された女性よりも、「ただ若いだけの女性」の価値が高くなりやすいということでもあります。

このような男女差があるのですが、「ローカル(豊かさ)」が弱まり、「グローバルと個人(正しさ)」の影響力が強まるほど、「女性」のほうが有利になっていきます。

「正しさ」の恩恵を得るということは、「競争」において優遇されやすいということです。

まず、「プラスの競争」で「女性」は有利になりやすく、「女性性」は、関心を集めたり欲望を煽るビジネスにおける強力な武器になり、例えばSNSやYouTubeなどでそれを使うと数字を稼ぎやすいです。

また、「マイナスの競争」でも「女性」は有利になりやすく、「ローカル」に差別されてきた被害者であるという道徳的優位性により、福祉やポリコレなどにおいて「女性」のほうが弱者の認定を勝ち取りやすいです。

そして、先に述べてきたように「プラスの競争」と「マイナスの競争」は連動していて、それによって、「競争」の「ルール」自体が女性有利なものであることを志向します。

これに関して日本はまだ「世界に遅れている」のですが、「グローバル」な基準においては、「女性が勝てない競争は公平なものではない」という考え方がされやすくなっています。

例えば、大学入試のようなメリトクラシーに関して、「上位層の男女比率が同程度にならない選別方法は問題がある」とされやすく、ゆえに女性を優遇するような何らかの是正措置が検討されるようになります。

キャリアに関しても、「女性の大企業役員や上級職の比率が低いのは問題である」という考え方がされ、女性を昇進させなければならない社会になっていきます。

「過去に人類が行ってきた女性差別の精算(マイナスの競争)」が「メリトクラシーにおける女性の優遇(プラスの競争)」と接続されていて、それが、強引にでも女性の社会進出を促そう(競争の勝者になる女性を増やそう)という動きになっていきます。

そこにおいて、中間層として社会を支えるエッセンシャルワーカーなど「競争に勝ったと見なされない職業」に女性が少ないことは問題視されず、このような形で「競争」は女性を優遇しようとします。

「プラスの競争」の場合、その勝者になるモチベーションは男性のほうが持っていることが多いのですが、ただ、結果として競争の勝者に男性が多くなった場合、それは「正しくない」ので、「ルール」を女性が勝ちやすいようにしていこうとするのが「正しさ」の特徴です。

「正しさ」が女性を優遇しようとするのは、「豊かさ」を重視する旧来の社会が女性差別的だったからなのですが、もっとも、伝統的な「ローカル」において男性が一方的に得をしてきたというわけでもなく、男性は男性で「社会」のために貢献する役割を求められてきました。

この動画で先に、仕事は「モラル」と「ルール」のバランスを取りながら行われるものと説明しましたが、男性的な規範は「豊かさ」を成立させる「モラル」を重視し、「集団のため」という個人としては不自然で不合理な行いを強制されやすかったのが男性でした。

女性は「人口の再生産」という「集団のため」の最も重要な仕事でコストを負う側なのですが、それができない男性はそのぶんだけ「社会」に強くコミットすることを求められてきたと言えます。

現在の社会もなお、治安維持、インフラ整備、エッセンシャルワークなどの多くは、「男性に献身を強いるローカル」に支えられている側面があります。

対して、「正しさ」が影響力を持つことで起こる「女性の優遇」は、旧来の社会における義務や責任などの「モラル」の部分を負わずに、「有利な待遇や上位の立場」だけを女性が持っていくという形になりやすく、そうなるほど男性側も「社会」に対する忠誠心や使命感を失っていきます。

このようにして、「ローカルな男性的規範(豊かさ)」と「グローバルによる女性の優遇(正しさ)」とが相反関係にあると考えます。

「女性」は、「ローカル」を超える「個人」として価値を持ちやすく、欲望の対象になるゆえに性淘汰的な競争を引き起こし、それがビジネス(プラスの競争)を加速させ、それと連動している政治的正しさ(マイナスの競争)においても「女性」の側に道徳的優位があるので、「グローバル」な「正しさ」が掲げる「あらゆる人たちの権利の尊重」は、実態としては「女性」の優遇になりやすいし、「競争」の「ルール」も女性有利になっていきます。

それは「正しさ」を目指すからこそ起こることなのですが、であるがゆえに、「豊かさ」を担っていた「モラル」と相反し、「女性の尊重」という形で「社会(ローカル)」が切り崩されていきます。

このような事情によって、現在は男女間の軋轢が生じやすくなっているのですが、男女対立に関しては、性が絡むだけにセンシティブな問題も含まれるので、また別にちゃんと論じる動画を投稿したいと思っています。

「正しさ」の問題は何か?

この動画では、ここまで説明してきた「正しさ」の作用を否定したいのではなく、まさにそれを「正しい」ものと位置づけているわけですが、「正しさ」の問題は、それが「豊かさ」の余剰を消費して成り立つものであることです。

そして、今の社会で、このまま「豊かさ」が消費されていけば、いずれは「正しさ」も不可能になります。

例えば、ここでは「モラル」を「豊かさ」、「ルール」を「正しさ」としていますが、「ルールを守るべき」という最低限の「モラル」がなくなってしまえば「ルール」も成立しません。

また、ここでは「人口の再生産」を「豊かさ」側に、「市場競争」を主に「正しさ」側に位置づけていますが、人口が減り続けて人間がいなくなってしまえば、もちろん「市場競争」を行うこともできません。

このように、最低限の「豊かさ」がなければ、「正しさ」も成立しないと考えます。

つまり「正しさ」は、それが重視されるほど「正しさ」が実現するわけではなく、むしろ強くなりすぎることで破綻します。

具体的に言うなら、例えば「生活保護」などの福祉制度は、その重要性が主張されるほど充実するわけではなく、普通に働いて社会を支えている人がいることで可能になるものであり、全員が受給者になろうとすればむしろ制度が破綻します。

現状の日本の社会福祉は、過去の「豊かさ」が蓄えた余剰を消費し、また、将来の「豊かさ」のための芽を摘み取るような形で、過剰に行われている側面があります。

もちろん福祉によって弱者が支援されるのは「正しい」ことなのですが、しかし、例えば、膨らみ続ける社会保障費への批判に対する、「誰だっていつかは老人になるんだから……」みたいな言説は欺瞞で、数十年後の福祉を可能にする余剰を消費して現行の福祉が維持されているのが、今の日本の状況です。

このチャンネルで繰り返し言っていることですが、「正しさ」は、「正しいから豊かになるという倒錯」によって過剰に肯定される傾向があり、これは社会保障やポリコレのような「マイナスの競争」に関しても同様です。

「様々な弱者性の問題が提起され、理解・配慮が進むことで、より福祉が充実した社会になっていく」と、局所的・短期的な視点では思えるかもしれませんが、現状の弱者性の尊重は、過去の余剰と将来の可能性を消費することで成り立っているものであり、このままではどこかで破綻します。

一方、それに気づいたところで、「豊かさ」に舵を切ろうとする提案は「正しさ」に反するので、日本のような「非常に大きな集団(個人と集団が遠いグローバルな状態)」の民主主義においては難しく、そして、各々が個人レベルで生き残りを図るために「競争」に勝とうとすることで、ますます「正しさ」が強まり、「社会」の衰退が止まらない……というのが現状です。

では、どうやって「豊かさ」を再構築していけばいいのか、そのための社会革命の方法については、また別に動画を投稿して説明するつもりです。

動画でなくてもいいという方であれば、冒頭で紹介したテキストのサイトにはすでに書いています。

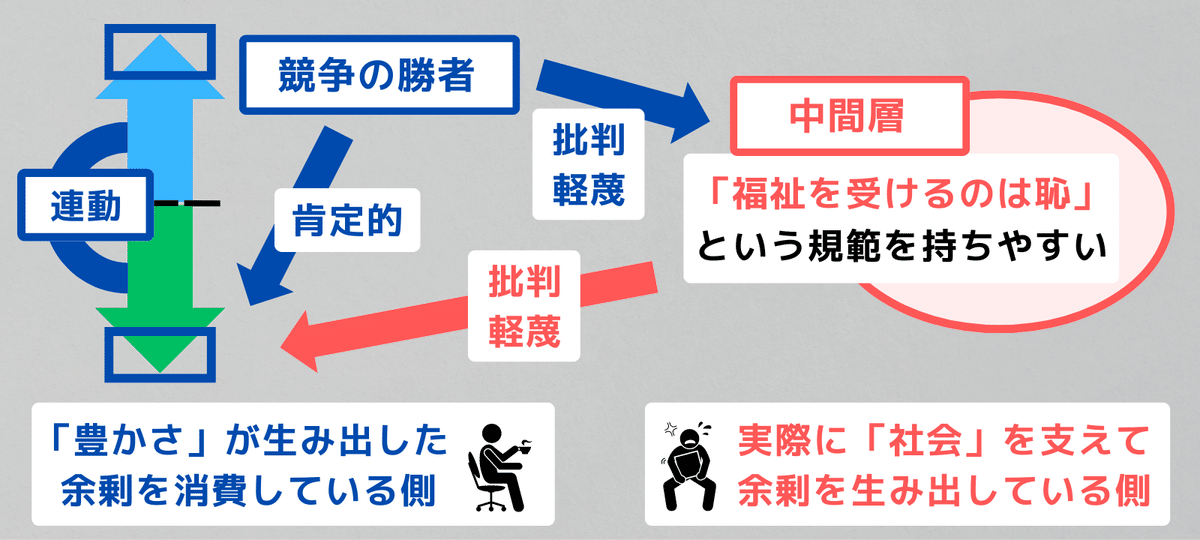

「正しさ」に反する「豊かさ」が社会を支えている

「豊かさと正しさの相反」という見方によって指摘したかったのは、動画内で「ローカル」や「モラル」としてきた「豊かさ」の作用は、各々が真っ当に善いことをしようと思っていれば成り立つようなものではなく、どこか歪んだ、不自然で不合理な、間違っているものであるということです。

ただ、そのような「正しさ」に反するものが、「社会」を支えています。

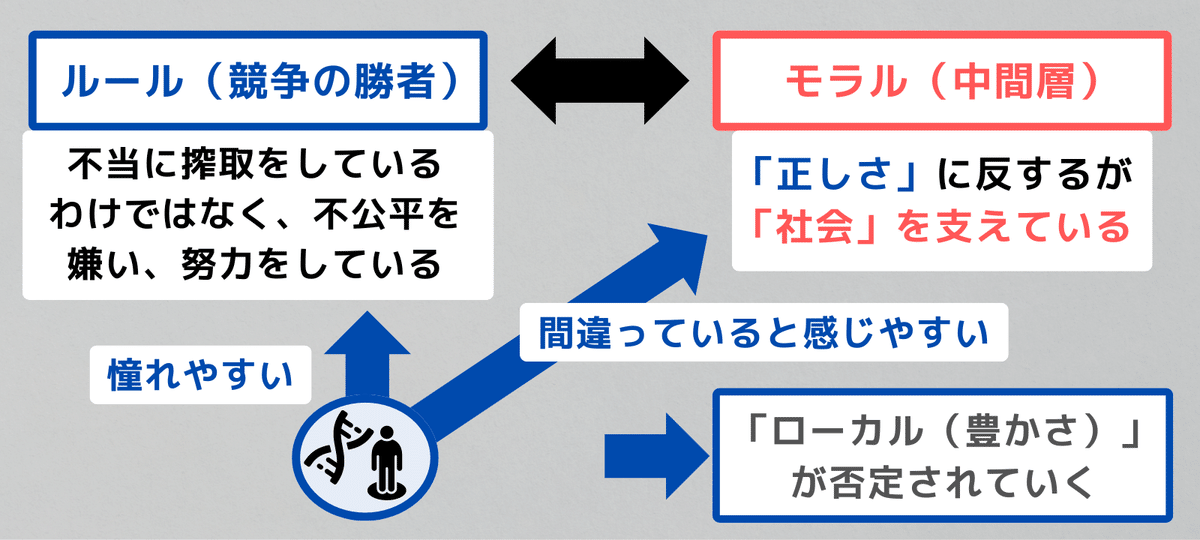

先に、「プラスとマイナスの競争」が、上と下の極端に恩恵を与え、それによって「中間層」が不利になっていく図式を提示しました。

おそらく、生活保護などの社会福祉(マイナスの競争)に批判的で、「福祉を受けるのは恥」といった規範を持っている人たちは、この図式における「中間層」に多いと思います。

対して、「プラスの競争」の勝者ほど、福祉やポリコレのような「マイナスの競争」に肯定的であることが多く、というよりプラスとマイナスの競争は連動しているので、有利な立ち位置にいる者が下手に「マイナスの競争」を否定すると、その立場を危うくしてしまいます。

そのため、「福祉を受けるのは恥」といった「中間層」の規範に対して、「競争」の勝者側は批判的だったり軽蔑的になりやすいのですが、しかしながら、実際に「社会」を支えているのは規範を持つ「中間層」の側です。

社会の全員が福祉を受給する側になることはできず、もし、「福祉を受けるのは恥」みたいな規範を持つ人がひとりもいなくなり、すべての人が一切の「モラル」を放棄して何の躊躇いもなく「競争」の勝者を目指すようになったなら、経済も福祉も崩壊します。

誰もが気兼ねなく自己利益の追求や福祉の受給ができるのは「正しい」ことで、それを否定する「モラル」は「正しくない」ものなのですが、しかしそのような「モラル」が実際に社会を支えていて、対して、「ルール」に適応して分配の優先権をうまく勝ち取っている側である「競争」の勝者が、「モラル」を批判したり軽蔑したりしている……というのが、「正しさ」の問題であり、あるいは、「正しいから豊かになるという倒錯」の問題であると考えます。

しかしそこにおいて、「競争」の勝者側が不当に搾取をしているのかというとそういうわけでもなく、むしろ不公平に憤り、弱者のことを真剣に考え、自らを律して必死に努力しているのは「競争」の勝者側であることが多いです。

多くの場合、「中間層」による「マイナスの競争の勝者」の軽視よりも、「プラスの競争の勝者」による「中間層」の軽視のほうが、個人にとっては納得感があります。

であるからこそ、各々が「競争」の勝者に憧れてそれを目指すし、「競争を否定」していた「ローカル」が否定されやすくなるのですが、そうやって「豊かさ」が失われていき、「社会」が維持できなくなりつつある……というのが、ここで提示している「豊かさと正しさの相反」です。

国防・治安維持

「社会」の継続において、おそらく「人口の再生産」に並んで共同体が重視してこなければならなかったのが「国防」や「治安維持」だと思いますが、それも「正しさ」に反する「ローカル」に多くを頼っています。

治安維持が「正しくない」例として、例えば日本では、外国人の見た目をしている人ほど職質などを受けやすいと思いますが、外見や雰囲気などで相手の扱いを変えるというのは差別的です。

ただ、そのような「差別」を究極的に否定すると、「見回り」や「職質」のような行いは不可能になります。

事実が確定する前から「こいつは犯罪者かもしれない」という判断を機能させるのは「正しさ」に反しますが、そういった加害性が一切ない治安維持というのも現実的ではありません。

また、警察力が機能するのは、最終的なところで国家がより強い暴力を備えているからなのですが、そのような「強い暴力」がなくなれば平和で安心できる社会になるかというと逆で、警察力の低下は治安の悪化を招くことが多いです。

ここでは「正しさ」を、加害を減らしていく「ブレーキ」の作用としていますが、ただ、「豊かさ」がゼロになるまで「ブレーキ」が効き続けるかというと、どこかで揺り戻しが来て、暴力的な形で「アクセル」が再起される可能性が高いと考えられます。

「正しさ」は「豊かさ」を少しずつ弱めていく作用ですが、開き直って「アクセル」を全開にした集団に対して、「正しさ」では対処することができません。

「ローカル」の暴走に対処するためには、また別の「ローカル」が必要になります。

現在の国際社会において、国家同士の勢力均衡による「集団安全保障」が行われていますが、これは平和を維持し続けるために不可欠なものです。

例えば、憲法9条的な「正しさ」は、原理的には、すべての国がそれを受け入れれば世界平和が実現します。

しかし、「正しさ」を重視して不用意に軍備縮小を進めると、他国が「豊かさ」を過剰に強めたとき、それに対処する力が失われてしまいます。

「豊かさ」が「豊かさ」である以上、集団は「豊かさ」を強める動機を潜在的に持っていて、それに対してペナルティが与えられないほど周囲の集団が弱くなると、実質的に暴力のインセンティブが発生します。

つまり、「正しさ」をむやみに受け入れて自分たちの集団を弱めることは、近隣の集団に対して、「正しさ」を無視して「豊かさ」を強行するような誘惑を与えることになります。

「正しさ」を過剰に重視する人は、基本的には善意によって平和を目指していると思いますが、集団安全保障における役割や責任を考えずに単に自国の戦力を弱めることは、相手の暴力を誘い、むしろ平和を毀損するような行いになります。

また、国内の治安維持に関して言えば、普遍的な人権観によって移民を受け入れ好き勝手させるのも、将来の暴力の芽を育むようなもので、長期的には平和が損なわれやすくなります。

平和や治安維持の問題についても、また別に動画を出して説明するつもりなのですが、ここでは、「競争」の勝者ほど、「社会」に責任を負わなくてもいい立場になりやすいことを指摘したいと思います。

「有利な待遇の立場であるほど責任も負っている」というのは伝統的な社会の話で、現代における「競争」の勝者……例えば、国際的に通用するキャリアを持っている高所得者は、「社会」の責任から逃れやすい人たちです。

どこでも働けて、金を持っている人ほど、もし自分の住んでいるところの「社会」が破綻しても、「家賃が高いけれどまだインフラや治安がしっかりしている地域」に移住しやすいです。

対して、それができない「ローカル」を重視している地元民ほど、「社会」の問題に直面しやすくなります。

移民や難民が問題になっている一部の地域では、「競争」の勝者が「グローバル」な「正しさ」を掲げて移民を呼び込み、しかしながら、それによって起こる文化の衝突や治安の悪化などの問題に対処しなければならないのは「社会」を支えている中間層である……みたいな形で軋轢が起こっています。

「人権」のような「正しさ」を重視するゆえに起こることではあれ、「グローバルな競争」の恩恵を受けて責任を負わなくていい人間ほど「正しさ」を進めたがる、というのは非常に無責任で、とはいえ、「ローカル(豊かさ)」の側も差別的だったりなど良くないところはあり、このようにして「豊かさと正しさが相反」していると、この動画では説明します。

資本主義は地球にやさしい

この動画ではここまで、「正しさ」を、「豊かさ」と相反するものと位置づけて説明してきたのですが、それは、視聴している方たちが持っている「正しさ」のイメージとも、そこまで大きく齟齬はなかったのではないかと思います。

一方、通念に反するかもしれない部分としては、例えばここでは、「資本主義」を主に「正しさ」の作用であるとしています。

そして、「資本主義」が「正しさ」であることと、「社会」を「自然」に戻していくのが「グローバルな正しさ」であるという説明とを合わせるなら、つまり、「資本主義」自体に「自然な環境」を重視しようとする性質があることになります。

資本主義は、無駄なものをたくさん作って環境に悪いイメージはあるものの、自然環境にとって最も有害なのは「人間」による「不自然な社会」なので、人間の数を減らしていく資本主義は差し引きでは地球にやさしいと言えます。

「このまま資本主義が続くと地球が持たない」みたいな言説は倒錯で、自然環境の保全を重視するならば、基本的には資本主義を進めて人口を減らしていけばいいことになります。

近年の「SDGs(持続可能な開発目標)」なども、資本主義に批判的な性質のものに見えるかもしれませんが、この手の動きはむしろ、資本主義におけるビジネスの延長として発生します。

これについては先に「プラスの競争」と「マイナスの競争」がマッチポンプ的に連動しているという形で説明してきました。

資本主義は主に「正しさ」として働くのですが、ただこの動画では、資本主義が「自由競争(正しさ)」と「資本蓄積(豊かさ)」の両方を備えているとも述べました。

現代の「正しさ」の重視は、資本主義における「資本蓄積」という「不公平」の部分を問題視することが多いです。

しかし、「不公平(格差)が広がっていくから社会が破綻する」みたいな考え方も、倒錯したものであるとここでは見なしています。

例えば、「経済成長率よりも資本収益率のほうが大きい(給料の伸び率よりも資産収入の伸び率のほうが大きい)」という理由で、格差が大きくなり続けていくから社会が限界だ……みたいな論がありますが、「不公平だから社会が成り立たない」という部分に関しては、この動画の見方においては同意できないことになります。

そもそも、グローバルな貨幣経済が浸透する以前の人類は、「経済的な格差」どころではない、「身分」という極度に「不公平」な制度によって安定した「社会」を築き上げてきたわけで、「不公平だから社会が成り立たなくなってしまう」というのは倒錯した考え方だと思います。

この動画では、我々の「不自然な社会」が「正しさ」に反するものであることを説明してきました。

「不公平だから社会が成り立たなくなる」を倒錯とする理由は、「我々の社会そのものが不公平によって成り立っている」という見方をしているからです。

資本主義は、「不公平だから」ではなく、主に「不公平」を解体する「正しさ」として働くからこそ、「社会」に対して破壊的なものになると考えます。

「可能性の最大化」と「被害性の最小化」

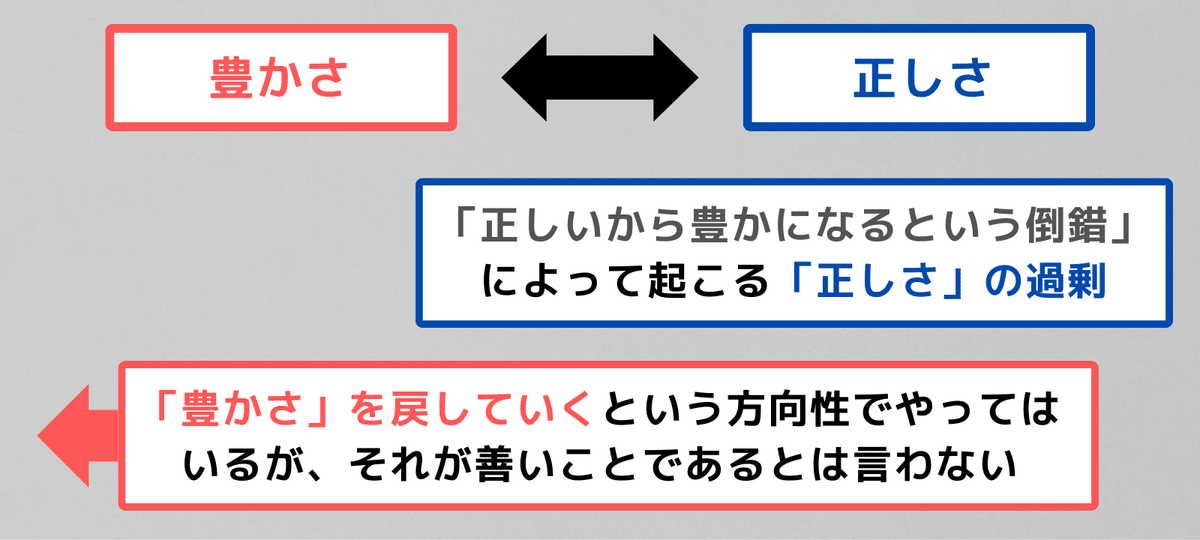

この動画では、「豊かさ」と「正しさ」のどちらかに肩入れするわけではありませんが、しかし今は、「正しいから豊かになるという倒錯」が影響力が持っていること(ゆえに「正しさ」が過剰になりがちなこと)は指摘しようとしています。

また、どちらか一方があまりに極端になるのは、さすがに問題と考えます。

ここまで説明してきましたが、極端な「正しさ」は、文明が崩壊して「自然」に戻ることを意味します。

では、極端な「豊かさ」がどういうものになるかというと、ここでは、「正しさ」が「被害性の最小化」を志向するものとするなら、「豊かさ」は「可能性の最大化」を志向すると考えます。

極端な「正しさ」である「被害性の最小化」が実現した場合、人類が「自然」な生物の水準まで数を減らすか、あるいは人類が絶滅することになります。

人間が居なくなるほど「被害」も少なくなりやすいので、「加害をなくす・間違いをなくす」ことが最優先ならば、これから人間は生まれないほうがいいし、実際に今の世界はそのような方向に向かっています。

対して、極端な「豊かさ」である「可能性の最大化」がどういうものになるかというと、あらゆる「ブレーキ」を取り払って、「科学技術の進歩」のようなことを最大限に進めようとする……みたいなイメージです。

ちなみに、現在の先進国は「正しさ」が過剰としていますが、だからといって「豊かさ」が働いていないわけではありません。

現在も、「社会」は大規模に運営されているし、発明や革新が行われ続けています。

では、今以上に「豊かさ」が強まった場合にどうなるかというと、例えば、このままいけば100年後に実現するようなことが80年後になる……みたいに、発明や革新がより早く行われるようになると考えます。

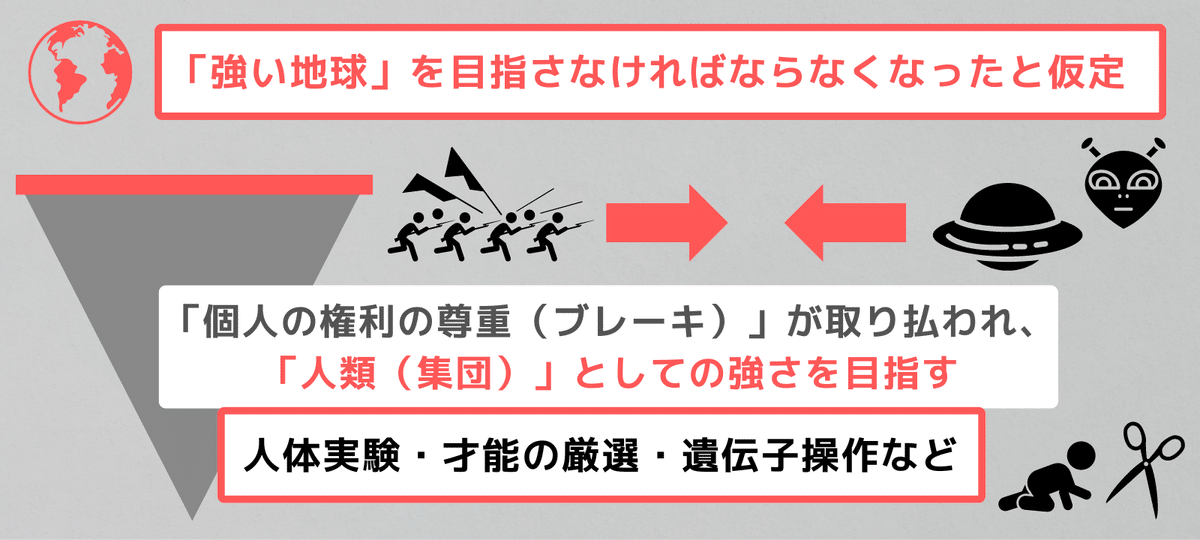

ありえない仮定ですが、なるべく早く科学や軍事を飛躍的に向上させないと地球が滅びるみたいな状況が発生し、全人類が「同じ集団」としての強烈な切迫感を持って、何を犠牲にしてでも、可能な限りの科学技術と軍事開発を進め、「強い地球」を目指すようになったとします。

このように想定した状況において、「個人の権利の尊重」などの「ブレーキ」は取り払われ、現在では倫理的に禁止されているような、人体実験・才能の厳選・遺伝子操作みたいなことも積極的に行われるようになります。

この場合、科学に貢献しそうな才能がまったく見られない人間は間引かれることになるし、知的生産のピークを過ぎた人たちの福祉にリソースが使われることもなくなります。

こういった状況を仮定したとき、現在のビジネスやメリトクラシーで行われているような「個人の自己実現のための努力」みたいなものは、「集団的に行われる才能の厳選」などと比べれば些事であり、つまり、「可能性の最大化」を目指すならば、「個人の自由や権利」などの「正しさ」は否定されることになります。

もちろんここでは、「可能性の最大化(極端な豊かさ)」を、「被害性の最小化(極端な正しさ)」と同様に、好ましくないものであると考えます。

「発明や革新をなるべく早く進めるためなら、個人の権利を守る必要などない」という考えは、「被害者はなるべく少ないほうがいいから、人間はもう生まれてこなくていい」という考えと同じくらい、極端すぎるものであるということです。

今の社会における何となくの前提のようなものとして、例えば、「各々が持つ個性や知的好奇心は尊いものであり、競争の勝者たちの自由や権利を認め、より多くの人が自分の可能性を見出すための努力を続けるほど、科学技術が進歩して世の中がどんどん発展していく」……みたいな考え方がされているかもしれませんが、ここではそれに同意せず、「個人の尊重(正しさ)」と「科学の進歩(豊かさ)」には相反する性質があると見ています。

この動画でしている主張は、

「豊かさ」と「正しさ」は相反する(正しいから豊かになるわけではない)

どちらかが極端になるのは望ましくない

というものです。

両者が相反すると見なされていないからこそ、「個人の尊重」あるいは「科学の進歩」のどちらかを目指せば目指すほど、世界が善くなっていくように思えるのかもしれませんが、実際にはそうはならず、「豊かさ」と「正しさ」は相反関係にあるので、片方が極端になるのは問題だと考えます。

「科学が進歩し、より多くの発明や革新が行われていくのが善いこと」という「豊かさ」も、「個人の権利が尊重される社会になっていくのが善いこと」という「正しさ」も、どちらも無条件に肯定できるものではないということです。

もっとも直近の問題として、我々はこれから「豊かさ」を強めること(開発の速度を上げること)を意識しなければならないとも思います。

例えば、「介護」の効率化や自動化などは、まさに今の日本が必要としているものですが、市場原理などに任せればそれが進んでいくとは、このチャンネルでは考えていません。

今の社会のままでも効率化・自動化がまったく進まないわけではないと思いますが、もっと「豊かさ」を強める(スピードを早める)必要のある分野もあり、ではどうやってそれを行うかについては、また別に動画を投稿して説明するつもりです。

少子化はむしろ恩恵かもしれない

このチャンネルでは基本的に、「正しいから豊かになる」という倒錯から生じる「正しさ」の過剰に対して、「豊かさ」を戻して行く……という方向性でやってはいるのですが、それが善いことであるとは言わないし、例えば、「人口の再生産は社会の継続のために不可欠なので、子供を産み育てられる社会にして出生率を上げていこう」……みたいなことも、そんなに強く主張したいわけではありません。

もっとも今の社会において、「少子化が進んでいる」というのは、多くの人が憂鬱に感じやすいことではあると思います。

我々は、「自然な生物」として、同種が数を減らしていくことに悲しみを感じやすいし、それ以上に、「後に残る者のため・未来のために何かをしたい」という社会規範を持っています。

今の社会で行われている様々な営為も、「何のため?」とその意味を問われたとき、「未来のため」をどこかで重視している人はおそらく少なくはなく、そのように考えてしまう我々にとって、少子化が進みこれからの社会が先細りしていくというのは、憂鬱なものになりやすいと思います。

ただ、この動画で、「アクセル」を強めた近代国家が「グローバル」に行き着くことで「ブレーキ」がかかることを説明してきましたが、このような人類の仕様は、むしろ奇跡的な恩恵かもしれないと考えることもできます。

近代化した集団の人口増加に「ブレーキ」がかからなかった場合のほうがどう考えても地獄で、等比級数的に増え続けていく人たちが限られた資源を奪い合う最悪の世界になっていたかもしれません。

そもそも人類は同胞がうんざりするほどいる種であって、増えるときは一気に増えます。

例えば日本は、明治の始めは人口が3000万ちょっとで、そこから100年くらいで人口が1億人を突破しました。100年で3倍くらいになったわけです。

増やそうと思えば一気に数を増やせるポテンシャルを持っているのが人類であり、その人口が減少のトレンドに入ったからといって、そんなに悲観するような話なのか・むしろ地球全体という単位では好ましいことのほうが多いのではないか、というのはあると思います。

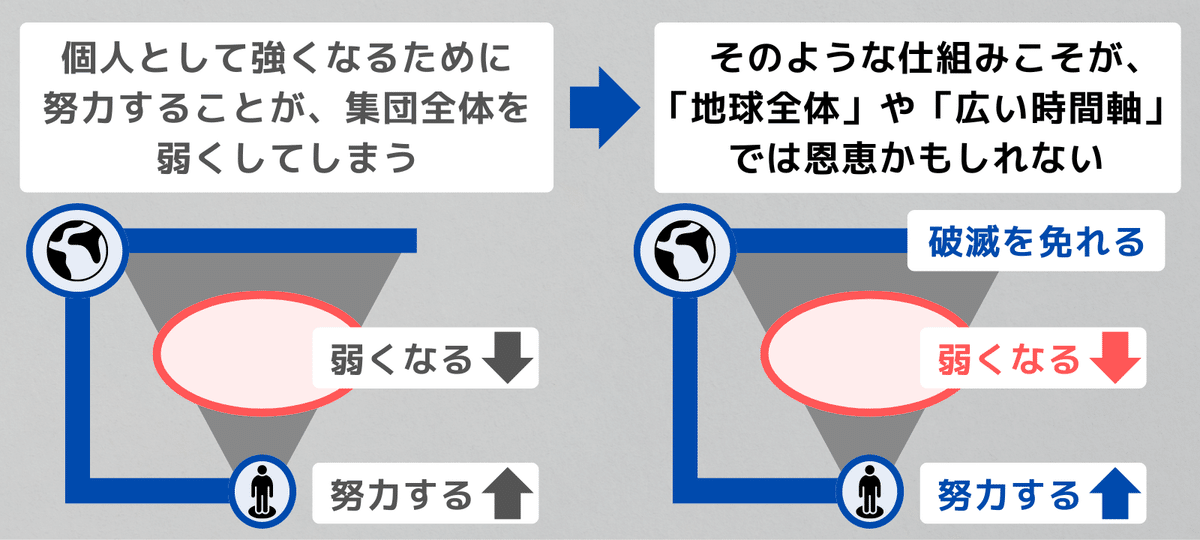

この動画で説明してきたのは、「個人として強くなるために努力することが、むしろ集団全体を弱くしてしまう」という、ある種、我々の素朴な心持ちとしては残念に感じやすい逆説です。

しかし、まさにそのような仕組みこそが、「ローカル」を超えた「グローバル」な地球全体の環境だったり、あるいはより広い時間軸における人類全体のことを考えるなら、むしろそうならなくては困るものだった……という可能性もあります。

もちろん、未来のことはわからないし、ここでは未来予測のようなことを試みようとはしていません。

ただ、今の多くの人が考えがちな「未来のため」というのは、ちょっと的外れだったり、ナンセンスなものだったりする可能性はあると思っています。

例えば、数百年ほど前の日本では、今でいう日本人同士が殺し合っていて、その当時の人たちにとっては、目の前の戦に勝つことが「未来のため」だったわけですが、これは現代の日本人の感覚としては否定されやすいものだと思います。

対して、いま起こっているのは、グローバル化・情報化によってもたらされる他者との比較に劣等感を感じながら、各々が自身の優秀さを証明する競争に必死にならざるをえず、しかしそれゆえに全体の余裕が失われていき、かつての社会では当たり前とされていたような、子供を産み育てることや安定した職に勤め上げることが難しくなっている……みたいな感じだと思います。

しかし、そういった悩みも、今の時代特有のものである可能性はけっこうあります。

この動画で説明してきたように、おそらく現代は、「倒錯」と言えるほど「個人の能力」みたいなものが過大に評価されています。

これから、AIなどの技術の進歩が人間の能力観にどのような変化をもたらすかはまだわかりませんが、現在のビジネスやメリトクラシーの延長にあるものとは、まったく違った展開になる可能性もあると思っています。

もっとも、たとえ理屈がわかっていたとしても、今の問題から逃れられるわけではありません。

例えば、現代人が数百年ほど前にタイムスリップしても、基本的には当時の人たちと同じように、飢饉などの物質的な欠乏や、戦争や暴力の不安に脅かされながら生活するしかないと思います。

同じように、現代における、ビジネスをして貨幣収入を得なければ生活しにくく、社会が縮小していきインフラや福祉なども劣化していく……といった状況は、おそらく未来人が現代に来たとしても個人レベルではどうしようもないと思います。

そのため、この動画で説明してきたことを踏まえた上でも、「明日も仕事に行かなければならない」みたいな状況は変わらないのですが、ただ少なくとも、「能力がなく容姿が悪いから自分はこの世界に相応しくないのではないか?」とか「子供を産み育てていないから社会に対する義務を果たせていないのではないか?」みたいな現代的な苦悩に関しては、特に気に病む必要はないと思います。

「グローバルというローカル」の可能性

ところで、「我々はみな同じ人類である」と考える「グローバル」は、共同体的な感覚として働く余地がまったくないわけではないかもしれません。

ただ、この動画で説明してきたように「グローバル」はその性質上、普遍的人類愛のようなものを唄いながらも、「ローカル」を解体して「競争」を促す作用として働き、旧来の宗教や共同体が担ってきた心の安寧をむしろ切り崩していくものになります。

ここまで説明してきたように、「敵」がいることで成立しやすくなるのが「ローカル」であり、対して、「敵」が存在しなくなるからこそ「グローバル」は「ローカル」にはなりにくいです。

これに関しては、あまり同意されないだろうと思って話しますが、「敵」がいてこそ仲間同士になれるのが我々人類だとして、であるならば、時代を別とする「現在」と「未来」とがある種対立しているような視点を持つことに、「グローバルというローカル」の可能性があるのではないかと考えます。

「未来」というものはその性質上、何が「未来のため」になるかを現時点で判断するのは難しく、良かれと思ってしたことが悪い結果にならないとも限らないし、問題だと思っていたことが実は恩恵だったという可能性もあります。

実際に、人類の「未来のため」を考えたとき、例えば、「正しさ」を重視して少子化を進め環境の負荷を減らそうとすることと、「豊かさ」を強めて進歩のスピードを早めようとすることとで、どちらが望ましい結果になるかは、今の我々には判断できません。

また、先に「発明や革新が早くなるほど善いわけではないだろう」と述べてきましたが、科学の進歩なども、それが早く進もうが遅く進もうが、どうせ今生きている我々にとっては「途中」で終わります。

「我々が知りえないもの」が時間の先にあり、それが「未来」というものの特徴です。

そしてそのような「未来」は、今生きている我々にとってそれほど気を許せるものではないかもしれません。

例えば、現代の価値観で「過去」を見たとき、人々が「家のため」や「国のため」に必死になっていたことは、それが当時の人たちにとっての「未来」への祈りだったのかもしれませんが、今の我々は同じようには考えにくいと思います。

そして、それを確かめる術はありませんが、仮に、「過去」の人たちが「現在」の考え方を知ったとしたら、もしかしたら、「これまで自分たちがやってきたことは何だったんだ」と、残念な気持ちや、不愉快な気持ちになったりするかもしれません。

同じように、今の我々が悩んでいるような、例えば、能力や容姿や収入や地位などの問題も、それらの「未来」における扱いは、もし今の我々が知れば、残念だったり不愉快な気持ちになるものかもしれないわけです。

そして、それが実際にどうなのかは確かめようがない、というのが「未来」の特徴です。

もっとも、「だから後先なんて考えずに今が良ければいいだろう」と言いたいのではなく、基本的には我々は、直近の「未来」を善いものにしようとしながら生きていくことになると思います。

ただ、「現在」の我々が「未来のため」を思って必死に何かをやっても、遠い「未来」の視点からすれば、特にありがたいとも思えないような、その時代に特有の奇妙なふるまいにすぎないかもしれず、そういった観念は我々にとって、ある部分では気が楽になるようなものかもしれないのと同時に、ある部分ではちょっと気に入らないようなものかもしれない、ということです。

そして、我々が計り知れないような遠い「未来」から、いずれ「現在」に対しての審判が下されるであろうことが、そこまで素直に気を許すことのできないものであるとするなら、そこには、「同時代的な困難を抱えている、今生きている人たちに対する仲間意識」といった、「同時代性」による「グローバルというローカル」が成り立つ余地があるかもしれません。

現時点の「グローバル」からスケールを広げて、「普遍的」と相反する「同時代的」という尺度を持ち込むならば、今の時代には今の時代に特有の事情があり、そのような同時代性を共有できる点においては、現存する全人類としての我々は仲間同士であるということです。

ここでは、「過去」から「未来」までを進歩的な一本の線と見るのではなく、「過去」と「現在」と「未来」とがある種対立しているといった見方をしていて、実際に我々は、情報化以前の閉鎖性によって共同体が機能していた「過去」と同じ感覚に浸ることはできないし、「未来」でどのような考え方がされているのかを知ることもできません。

なぜあえてこのような見方をするのかというと、そこには、「正しさ」ではなく「豊かさ」における、「同時代的な仲間たちの尊厳を毀損しない配慮」が成立する余地があると考えるからです。

進歩的な理想主義によって権利の尊重を求める「正しさ」という形ではなく、「何が善い結果になったかも現在からは知りようのない未来」との緊張した関係において、ある種の反骨精神を持ってして、同時代的な事情や困難を共有する仲間の肩を持とうとすることで、「グローバルというローカル」(「豊かさ」という形の「同じ時代に生きるすべての人の尊重」)が成立しうると考えます。

今の我々が直面している、近代国家の人口がピークアウトし始め、旧来の社会との矛盾が大きくなっている……というのは未曾有の問題で、様々な混乱や軋轢や衝突が生じているわけですが、そこで、何らかの身も蓋もなく冷徹な結論を支持したくなったとき、「未来」では「現在」とはまったく異なる見方がされているかもしれない、ということに対する警戒心なり反抗心なりを持つならば、もう少し暖かみのある同時代人の尊厳に配慮した取り組み方や、もう少し面白みのある改革の可能性が模索されることもあるのではないか、ということです。

遠い「未来」においては、「現在」の問題も何かしらの形で相対化して眺められることになるのかもしれませんが、今の我々はそこから逃れようがなく、ただ、そのような今に生きているゆえに直面している憂鬱に対抗していこうとする気概があれば、そこには「グローバルというローカル」といった、全人類が同じ仲間として「豊かさ」を目指すような共同体的な感覚が生じる余地があります。

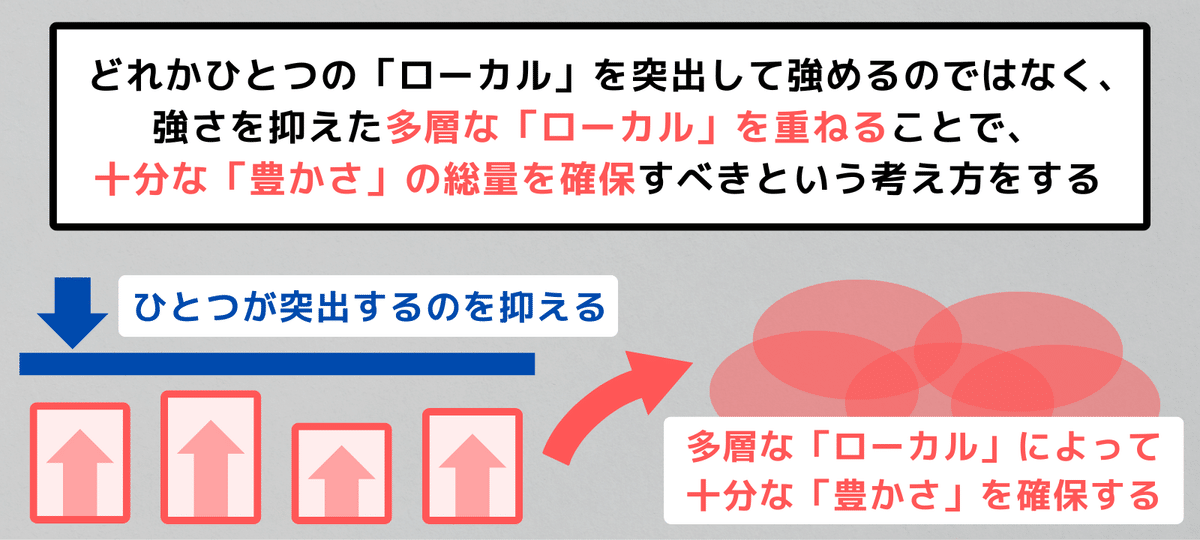

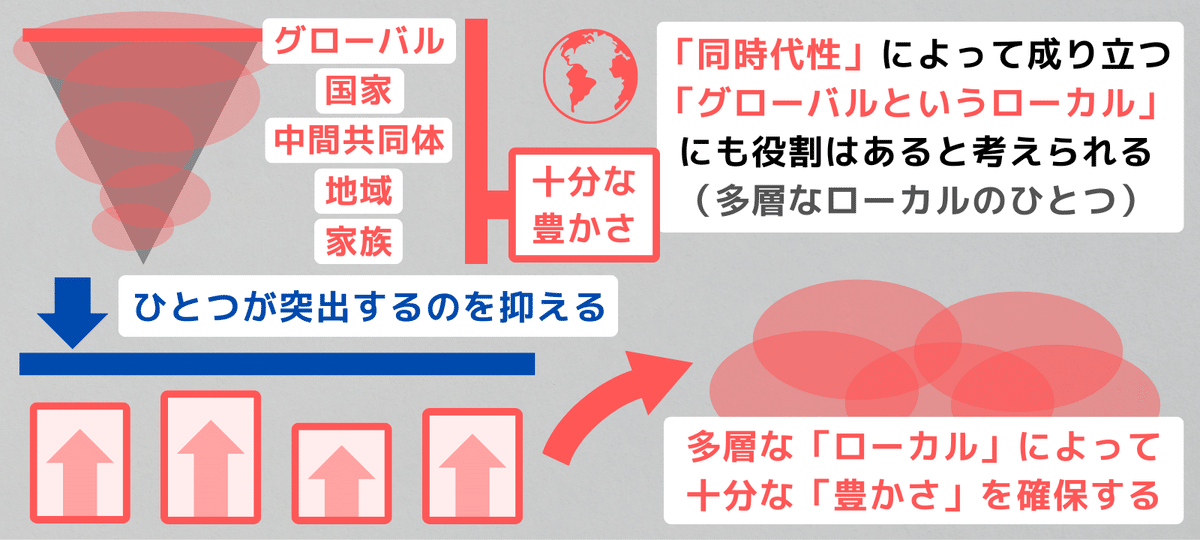

ちなみにここでは説明しきれないのですが、このチャンネルにおける「ローカル」は、どれかひとつの枠組みを突出して強めることを良しとはせず、強さを抑えた多層な「ローカル」を重ねることで、十分な「豊かさ」の総量を確保すべきという考え方をしています。

その点においては、「同時代性」によって成り立つ「グローバルというローカル」にも役割があることになります。

もっともそれは、あくまで多層的な「ローカル」のうちのひとつに過ぎないし、実行的なレイヤーにおいては弱者よりも中間層を有利にしていこうとするのが「豊かさ」の働きです。

とはいえ、観念的な部分で人々の尊厳を重視しようとする試みに意味がないわけではないとも思います。

例えば、旧来の社会において影響力を持っていた宗教や物語なども、物質的なものというよりは観念的なものでありながら、当時の人たちにとっては重要な役割を持っていました。

もちろん現代社会においては、基本的には物質的な側面を重視して、効率化や自動化を意識しながら問題に対処していこうとすることになると思いますが、それがそんなに都合よく進む保証はありません。

ただそこで、物質的な恩恵をもたらす発明や革新を急に進めることはできなくても、人の尊厳をむやみに蔑ろにしないというのは、観念的なレイヤーでも為しうる部分があり、その点においては、今の時代に生きる人たちのための何らかの思想や物語が求められているのかもしれません。

しかしながら、「尊厳」を守るというのはともすれば、例えば「誇りを持って死のう」みたいなものにもなりやすい危うさを含み、であるからこそ「豊かさ」は「正しさ」と相反するものとここでは位置づけていて、どちらかが極端になるのは問題だと考えています。

近代思想

最後に、「近代思想」について言及します。

現代の教育や研究は、その前提に「近代的なものの考え方(近代思想)」があるのですが、そのような「近代思想」の特徴をここでは、「豊かさ」が過剰な社会の中で「正しさ」を見出そうとしてきたもの、とざっくりと見なしています。

もちろんこれまでの歴史において人々は多種多様なことを論じてきたのですが、その中でも普遍的に通用しやすい内容(「ローカル」を超える「グローバル」な性質のもの)が、現代においても「学ぶべきもの」としてピックアップされやすく、今も重要視されている近代のテキストは、「豊かさ」が当然だった時代の最中に「正しさ」に光を当てようとしてきた、という特徴を持つ傾向があると思います。

ただ、そのような近代の思想家たちの著作の多くにおいても、この動画で「ローカル」と位置づけてきた、「結婚して子供を作る」とか「共同体のために貢献する」などの「集団のため」の行いは、言及するまでもない前提になっています。

例えば、マルクスは、団結や革命を促しているイメージがあり、また結果としても「共産主義」のような「アクセル」が強すぎるイデオロギーを生み出しましたが、マルクスの著作自体は「近代思想」の例に漏れず、基本的には個人の自由や権利のような「正しさ」が重視されていて、批判の矛先は主に「資本主義」の「正しさ」に反する部分である「資本蓄積」に向けられていました。

一方で、マルクスの著作においても「不自然な社会(ローカル)」が自明視されていた部分はもちろんあって、例えば、「無産階級」を意味する「プロレタリアート」という言葉は、もともとは「子供を持つ人たち」という意味です。

語源のラテン語である「prōlēs」は「子供」という意味で、つまり、「子供のいる人たち」→「子供以外のものを持たない人たち」→「生産手段を持たない無産階級」というような言葉の使い方がされています。

マルクスの時代においては、「人間なら結婚して子供を作るもの」というのは語るまでもない前提であり、過酷な貧困と搾取に苦しむ無産階級とされた「プロレタリアート」ですら、「子供を持つ人たち」でした。

この話を出して何が言いたいのかというと、当時と現在とでは直面している問題の性質が異なることです。

かつての「プロレタリアート」が「子供以外のものを持たない人たち」だったのに対して、今の社会で貧困に苦しんでいる人たちは、相手を見つけて子供を作ることができなくなっています。

これは、マルクスの時代よりも現代はさらに貧困だと言いたいのではなく、むしろ労働者の権利や待遇は守られやすくなったのですが、そうやって「正しさ」が強まったからこそ子供を産み育てることなどが難しくなっています。

「豊かさ」が過剰だった(「正しさ」が欠如していた)旧来の社会においては、「正しさ」を目指す「近代思想」は重要なものになりやすかっただろうと思います。

一方で現在の、「テクノロジーの進歩によって楽になっていくはずなのに競争に勝たなければならず生活が苦しい」とか、「社会の継続性が危ぶまれていて将来に不安を感じる」といった問題は、「豊かさ」の欠如によって……つまり「正しさ」が足りないのではなく、「正しさ」が行き過ぎていることによって起こります。

「近代思想」における「正しさ」は、それが十分に果たされていないことが問題なのではなく、むしろ、それが提唱された当時は語るまでもないような前提だった「ローカル(豊かさ)」を切り崩すほど過剰に成功していて、今度は「正しさ」のほうが問題になっています。

しかし、これは当チャンネルの動画で何度も説明してきたことですが、「正しいから豊かになる」という倒錯により、「正しさ」の過剰によって起こっている問題に対して、「正しさ」が十分でないことが問題だ……といった、「速度が足りないからブレーキを踏もうとする」ような考え方がされがちです。

「生活が苦しい・将来が不安」などの「豊かさ」の欠如によって起こる問題に対して、「もっと市場競争に勝てるような強い個人を目指すべきだ」とか、「もっと困っている個人の弱者性が配慮される社会にしていくべきだ」といった、「正しさ」を重視する(「豊かさ」の欠如をより悪化させる)反対方向の解決策が提案されてしまいます。

「正しいから豊かになる」という倒錯が起こる理由のひとつとして、過去に「正しさ」を見出してきた「近代思想」を勉強して影響を受けた人たちの多くが、「正しさ」を過度に重視しやすくなることが挙げられると思います。

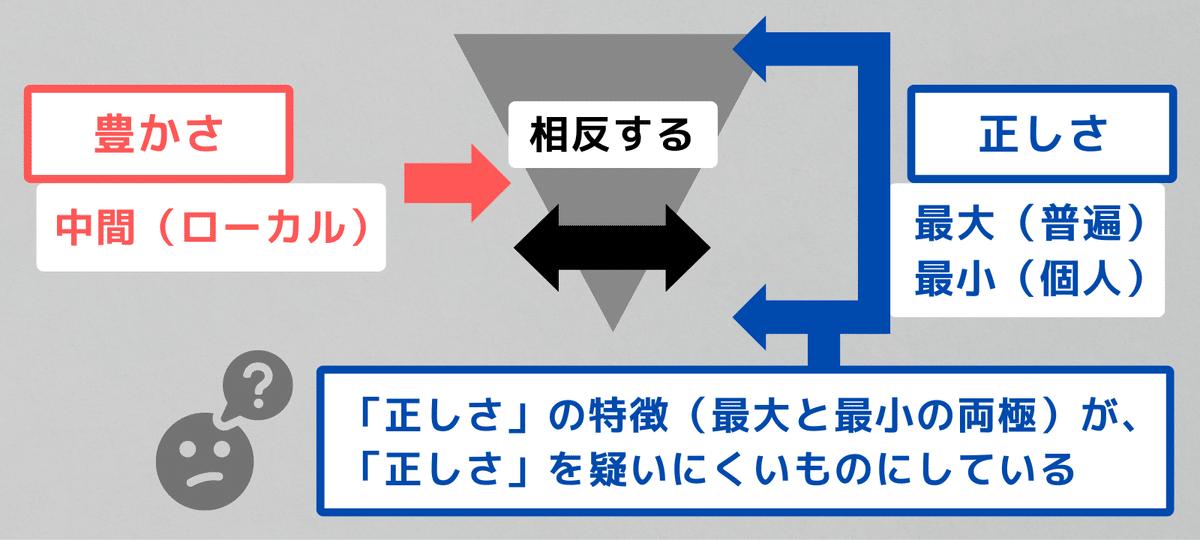

また、この動画では、「グローバル(最大)」と「個人(最小)」の両極が「正しさ」であるという見方を提示してきましたが、「正しさ」のこのような特徴が、「正しさ」を疑いにくいものにしていると考えます。

「最大と最小の両極が正しさ」という見方を「近代思想」に当てはめるなら、「普遍的な真理を追求すること(最大に向かうこと)」と「普遍性を否定して個別性・相対性を主張すること(最小に向かうこと)」は、どちらも「正しさ」を目指すものであるということです。

「近代思想」において、「普遍主義」と「相対主義」は対立的なものと見なされることが多いですが、当チャンネルでは、この「普遍と相対(最大と最小)」は、対立するのではなくどちらも「正しさ」であり、どっちつかずの中途半端な状態が「ローカル(豊かさ)」であるという見方をしています。

例えば、「ポストモダン(脱近代主義)」と呼ばれるような思想的潮流は、「近代思想の普遍主義を否定するもの」というような説明をされたりするのですが、この動画の見方においては、「普遍性」を追求するからこそ「相対性」が重視されるようになります。

過去の近代思想や近代国家による、ある部分では「ローカル(豊かさ)」としても働いてきたような「中途半端な普遍性」を、「ポストモダン」は否定し、ただそこにおいて、「すべての人に当てはまる普遍性」を追求する近代的な前提があるからこそ、「そのような普遍的なものなど存在しないという相対論」が唱えられるようになります。

もちろん普通に考えれば「普遍」と「相対」は対立的な概念なのですが、あくまでこのチャンネルの「豊かさと正しさの相反」という見方においては、「普遍」と「相対」の両極が「正しさ」で、その中間を「豊かさ」と考えるということです。

「普遍」と「相対」の両極が「正しさ」であるとして、片方の「正しさ」からもう片方の「正しさ」に向かうとき、中間である「豊かさ」に向かうようにも思えるという構造が、「正しさ」の性質を見えにくくしていて、「正しいから豊かになる」という倒錯が発生する理由のひとつになっていると考えます。

この「近代思想」の性質は、現在の「科学」にも大きな影響を与えていて、例えば、「客観性を重視する学術的な方法によって、多様な個人の問題意識が尊重され、様々な領域における事実の発見を重ねていくことで科学が進歩する」……といった考え方がされがちなのですが、実はこのようなやり方は「正しさ」の過剰(「豊かさ」の欠如)を招き、やがて「科学」を維持することも難しくなっていくだろうと、当チャンネルでは見ています。

また、国家の政治的な意思決定においても、科学的・学術的な裏付けのある「客観的な事実(エビデンス)」を重視しすぎることで、将来的な「豊かさ」を失っていく構造があると考えます。

次回の動画では、科学や学術における「正しさ」の問題を論じようと思っています。

この動画では、当チャンネルが考えている「正しさ」の概要を説明してきた形になりますが、以降では、「学術研究・専門性・経済政策・ポリコレ・男女対立」など、より具体的な問題に踏み込んだ内容の動画を投稿していくつもりです。

長くなりましたが今回は以上です。

このチャンネルを応援してくださる方は、よければ高評価やチャンネル登録をお願いします。

まとめ【マイナスの競争】

ここでは、ビジネスやメリトクラシーなどを「プラスの競争」として、社会保障やポリコレなどの「弱さを競う競争」を「マイナスの競争」とする。

「プラスの競争」と「マイナスの競争」は、どちらも「競争(正しさ)」の側であり、「競争を否定するローカル(豊かさ)」と相反する。

「マイナスの競争」は一見して「プラスの競争」に批判的に見えるものの、実際には「ローカル(差の否定)」と対立し、「差を作ること」自体には肯定的で、「プラスの競争」における競争の下位を問題視する。ただ、競争が競争として機能すれば競争の下位は必ず発生するので、「弱者性を認められた者に分配の優先権が与えられる」という形の、下に拡張された競争が作り出されることになる。

「プラスとマイナスの競争」が影響力を持つほど、競争の上位と下位に分配の優先権が与えられる中間層が不利な社会になっていき、各々が「上」か「下」を目指すことで、「社会」を支えていた「同質性(ローカル)」が解体されていく。

まとめ【「プラスの競争」と「マイナスの競争」の連動、複雑化、極端さ】

「ローカル」は「敵」を意識するような差別的なやり方で内側の同質性を強める性質があり、ポリコレなど「マイナスの競争」は「正しさ」においてそれに対立する。競争を抑えていた「ローカル」が解体されると競争が激化しやすくなり、このような形で「マイナスの競争」は「プラスの競争」を補強する。

ここでは、「豊かさ」は「簡易化(不自由だけど楽)」、「正しさ」は「複雑化(自由だけど苦しい)」を志向すると考える。

「複雑化(正しさ)」は、「複雑なことを理解できる人間は優れている(プラスの競争)」と「個人の権利や多様性を尊重すると複雑化が進む(マイナスの競争)」が結託する形で進められていく。

「優秀さ(プラスの競争の優位)」と「弱者性(マイナスの競争の優位)」は、真反対のものではなく、どちらも「極端な個性(同質的ではない特徴)」になる。連動する「プラスとマイナスの競争」は、「極端さ」に恩恵を与え、「同質性(ローカル)」を不利にしていく。

まとめ【「豊かさ」のためには「中間層」に分配】

「豊かさ」を重視するならば「中間層」に厚めにリソースを分配する必要があり、例えば「少子化対策」は、「中間層(特に弱くない人たち)」にさらなる余裕を持たせるような再分配をする性質のものになる。しかしそれは、困っている人を助けようとする「マイナスの競争(正しさ)」に反する。

「競争」をせずに全員に同じような形(ベーシックインカムのような形)で再分配すれば、それは実質的に「中間層」を優遇することになる。

画一的な分配は、個別の事情に配慮するコスト(マイナスの競争に消費されるリソース)がかからない点においても、「分配するもとの余剰」を増やしやすく、「豊かさ」を成立させやすいものといえる。しかし、個人の弱者性が評価されにくくなる点において「正しさ」に反する。

「正しさ」は加害を減らそうとする「ブレーキ」であり、その基準においては、「すでに存在する個人」が切り捨てられるのは問題である一方、「支援があればこれから生まれたかもしれない子供」が生まれてこないことは問題にならない。このようにして、「正しさ」において、少子化対策よりも社会保障が優先されやすくなる。

まとめ【国家は非常に大きな集団、マイノリティ・女性の優遇】

国民国家は「非常に大きな集団(集団と個人とが遠い状態)」である点において、本来なら「個人」が重視されやすい。帝国主義・世界大戦という事情があったからこそ、かつては国家が「ローカル」を強く機能させていたが、それがなくなった現在、国家は「グローバル」に首根っこを掴まれるような形で「個人」を重視しなければならなくなっている。

「数が多いほうが強い」という原則が変化したわけではなくとも、現代の民主主義において、「自分のことを個人だと考える国民が最大多数派になる(グローバルという最大が力を持つ)」という形で、「集団のため(国家のため)」よりも「個人のため」が重視されやすくなっている。

「マイナスの競争」におけるマイノリティの優位も、「数が多いほうが強い」が変わったわけではなく、マイノリティは「ローカル」において少数派になりやすいからこそ、「グローバル」においては強く連帯できるという形で、「最も数の多い集団(グローバル)」の力を背景にして、少数者性が尊重されるようになっていく。

「男女」という観点において、「ローカル(豊かさ)」では「男性」が優遇されやすく、「グローバル・個人(正しさ)」では女性が優遇されやすい。

旧来の「ローカル」が「自然な本能(正しさ)」に反して男性を優遇する性質のものだったゆえに、「過去の女性差別の精算」という形で「マイナスの競争」において女性に弱者性(道徳的優位)が付与され、それと連動している「プラスの競争」においても、「ルール」が女性有利であることが志向されるようになる。

過去の男性的規範(モラル)は「ローカル(豊かさ)」を担ってきたが、「グローバル(正しさ)」による女性優遇は、義務や責任を負わずに有利な待遇や立場を女性が持っていくという形になりやすく、それによって「社会」が切り崩されていく。

まとめ【「正しさ」に反するものが社会を支えている、国防・治安維持】

「正しさ」の問題は、それが「豊かさ」の余剰を消費して成り立つものであること。「正しさ」は、それが重視されるほど「正しさ」が実現するわけではなく、強くなりすぎる(「豊かさ」を消費しすぎる)ことでむしろ破綻する。

今の日本の社会福祉は、過去の余剰と将来の可能性(豊かさ)を消費することで維持されているものであり、このままではどこかで破綻する。しかし、各々が個人レベルで生き残りを図るために「競争」に勝とうとすることで、ますます「正しさ」が過剰になる方向に向かっている。

福祉など「マイナスの競争」に批判的な中間層の規範(モラル)は、「正しさ」に反するものだが、全員が福祉の受給者にはなれない以上、そのようなモラルは実際に社会を支えている。対して、競争の勝者はそれを批判・軽蔑しやすく、分配の優先権を勝ち取り社会の余剰を消費している側が、社会を支えている側のモラルを否定したがる構造が、「正しさ(正しいから豊かになるという倒錯)」の問題であると考える。

「社会」にとって不可欠な国防・治安維持も、「正しさ」に反する「ローカル」に多くを頼っている。

「ブレーキ(正しさ)」を無視して「アクセル(豊かさ)」を強めた集団の暴走に対して、それに対処できるのはまた別の「ローカル」であり、平和を維持するためには集団同士の勢力均衡が必要になる。

集団安全保障における役割や責任を考えず、「正しさ」をむやみに受け入れて自分たちの集団を弱めすぎることは、近隣の集団に暴力のインセンティブを与えることになり、むしろ平和を毀損する行いになる。

移民問題に関しても、むやみな受け入れは将来の暴力を育てる。「競争」の勝者が「グローバル」な「正しさ」を掲げて移民を呼び込み、それによって起こる文化の衝突や治安の悪化に直面するのは「社会」を支える中間層であるという形で、「豊かさと正しさの相反」が起こっている。

まとめ【資本主義は地球にやさしい】

資本主義は自然を破壊するイメージがあるが、「自然」にとって有害なのは「不自然な社会」であり、主に「正しさ」として働き「社会」を解体していく作用である「資本主義」は、むしろ「自然」にやさしいものと言える。

「資本主義」には「資本蓄積(格差)」という「豊かさ」として働く部分もある。ただ、伝統社会は「身分」という極端な不公平によって長らく維持されてきたのであり、不公平だから「社会」が成立しなくなると考えるのは倒錯である。

資本主義が「社会」に対して破壊的なのは、それが主に「正しさ」として働き、不公平によって成り立つ「不自然な社会(ローカル)」を解体していくからである。

まとめ【「可能性の最大化」と「被害性の最小化」】

ここでは、極端な「正しさ」は「被害性の最小化」を志向し、極端な「豊かさ」は「可能性の最大化」を志向すると考える。

「可能性の最大化(極端な豊かさ)」を目指す場合、例えば、個人の自由や権利の尊重(ブレーキ)を取り払って、人類を集団として強くする科学技術の進歩などを最大限に進めようとすることになるが、当然ながらそれは「正しさ」に反する。

「発明や革新をなるべく早く進めるためなら、個人の権利を守る必要などない(極端な豊かさ)」は、「被害者はなるべく少ないほうがいいから、人間はもう生まれてこなくていい(極端な正しさ)」と同様に、望ましくないものであると考える。

「豊かさと正しさが相反する」と見なされていない(正しいから豊かになると考えられている)から、どちらかを目指すことで世界が善くなっていくように思えるかもしれないが、ここでは、「科学の進歩(豊かさ)」と「個人の尊重(正しさ)」は相反していて、どちらも無条件に肯定できるものではないと考える。

まとめ【少子化、地球の未来、グローバルというローカル】

「少子化が進んでいる」ことは多くの人が憂鬱に感じやすい事態かもしれないが、近代化した集団の人口増加に「ブレーキ」がかからなかった場合のほうが問題。

「個人として強くなるために努力することが、むしろ集団全体を弱くしてしまう」という我々が残念に感じやすい逆説は、「ローカル」を超えた「グローバル」な視点(地球全体・より広い時間軸)では、むしろそうならなくては困るような恩恵だった可能性もある。

「未来」は予測不可能であり、今の時代の人たちが思う「未来のため」は、未来の人たちにとっては特にありがたいものではないかもしれない。

「敵」がいることで「ローカル」が成立するのなら、「現在」と「未来」とがある種対立しているという視点を持つことに、「普遍的」ではなく「同時代的」な、「グローバルというローカル」が成立する余地があると考える。

我々が知りえない「未来」の視点に対する警戒心や反抗心を想定することで、「正しさ」ではなく「豊かさ」における、「同時代的な仲間たちの尊厳を毀損しない配慮(同時代性によるグローバルというローカル)」が可能になり、観念的な部分における「豊かさ」としての役割を果たしうる。

まとめ【近代思想】

現代で重要視されている「近代思想」は、「豊かさ」が過剰だった社会の中で「正しさ」を見出そうとしてきた、という特徴を持つものが多い。ただ、そのような「近代思想」の多くにおいて、「結婚して子供を作る・共同体のために貢献する」などの「ローカル(集団のため)」は、語るまでもない前提だった。

「豊かさ」が過剰だった当時は「近代思想(正しさ)」が重要になりやすかったが、「正しさ」が過剰な現代においては、かつての問題意識は妥当なものではなくなっている。

「近代思想(正しさ)」は、それが十分に果たされていないことが問題なのではなく、それが提唱された当時は語るまでもない前提だった「ローカル」を切り崩すほど過剰に成功していることが問題になっているが、「正しいから豊かになる」という倒錯により「正しさ」が過剰に重視されやすくなっている。

「正しさ」を疑いにくい理由に、「最大(普遍)」と「最小(相対)」の両極が「正しさ」であるという構造がある。一般的には「普遍」と「相対」は対立的な概念と思われているが、ここでは、それらをともに「正しさ」であると見なす。

「普遍的な真理の追求(最大に向かうこと)」と「個別性・相対性の主張(最小に向かうこと)」は、対立するのではなくどちらも「正しさ」であり、その「中間」にあるのが「豊かさ」であると考える。

片方の「正しさ」からもう片方の「正しさ」に向かうとき、中間である「豊かさ」に向かうようにも思える構造が「正しさ」の性質を見えにくくし、「正しいから豊かになる」という倒錯が発生しやすくなっていると考える。