インフレーションとは?-note限定記事

インフレとは??

まず、インフレとは全体的な物価が上がり、お金の価値が下がることです。

逆に全体的な物価が下がり、お金の価値が上がることをデフレといいます。

デフレについてはこの記事をご覧ください。

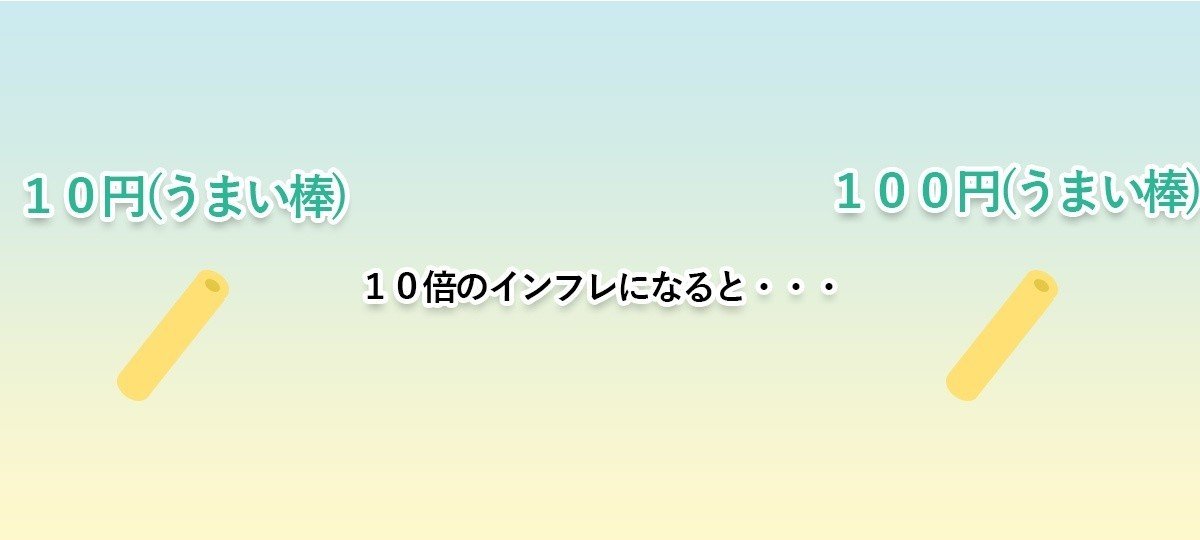

10倍のインフレが起こるとうまい棒が、100円になってしまいます。

もちろん、全体的な物の値段が上がった場合がインフレですので、うまい棒だけが何か事情があって100円になった場合はインフレではありません。

このインフレはどのような影響を与えるのでしょうか?

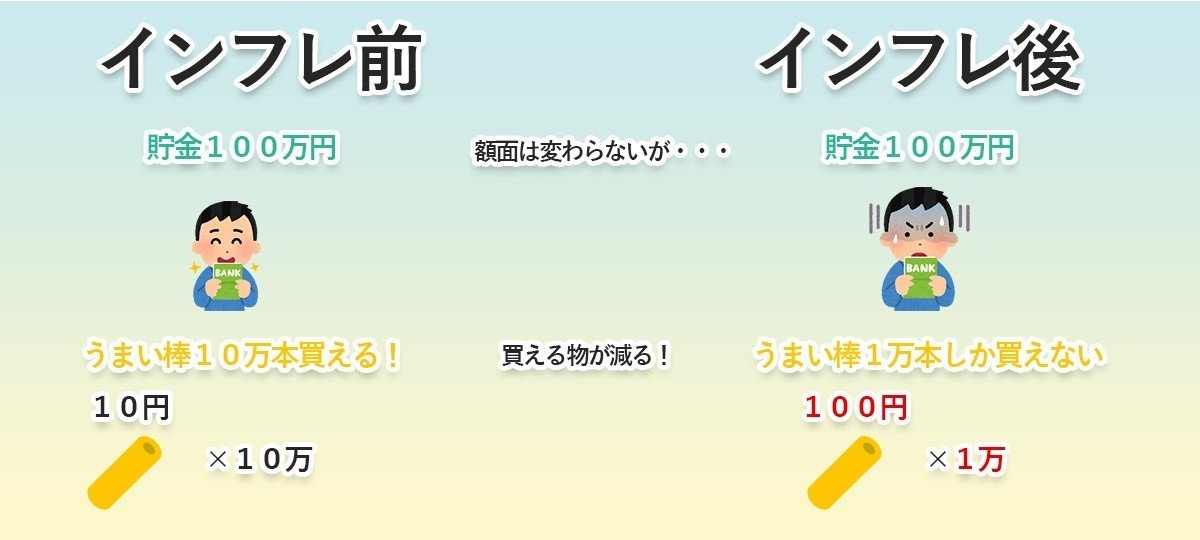

例えば、銀行に100万円預けていたとしましょう。

そして、10倍のインフレが起こりました。

インフレが起こっても、残高100万円という額面は変わりません。

ですが、買えるうまい棒の数を考えると減っています。

インフレ前では、うまい棒は10万本買えていましたが、インフレ後ではうまい棒は、100円になっているので1万本しか買えなくなっているのです。

つまり、インフレというのは国民が貯金していたお金の価値を引き下げ、買えるうまい棒(物)の量を減らすので、実質的な税金であるといえます。

これだけ見ると、「国民の資産を減らすインフレは悪!」と思うかもしれませんが一概にそうではありません。

インフレが起こる原因

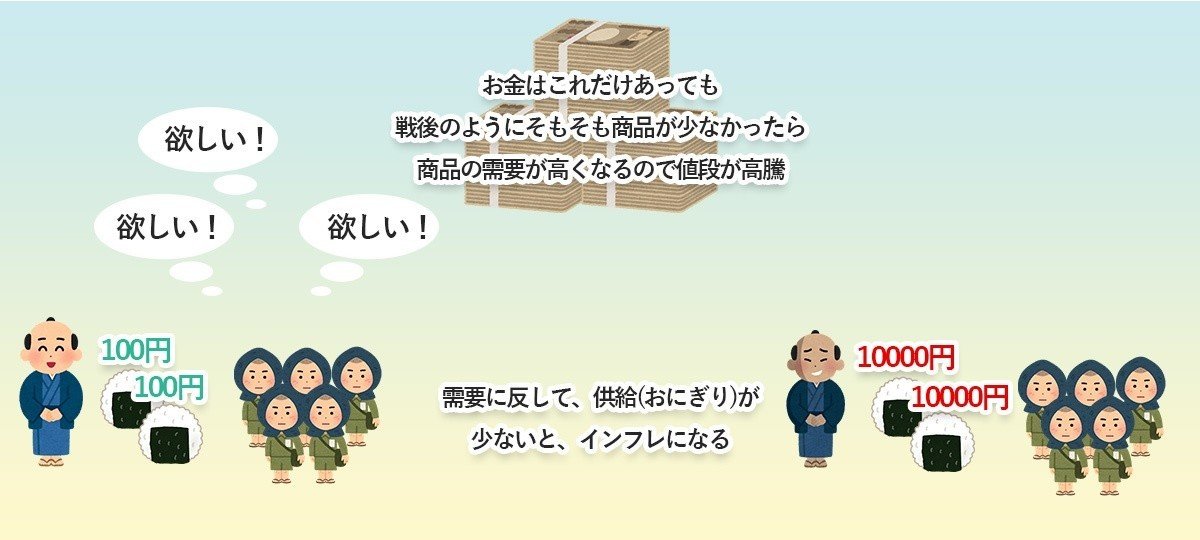

インフレが、起こるのは「その国にお金はいっぱいあるけど、商品は少ない」ということが原因です。

ダイヤモンドは希少価値があるから高いのであって、もし大量生産できたら価格は急落するでしょう。

それと一緒で、お金も希少価値があるから価値があるのであって、紙幣を山ほど刷って、1万円札がそこら中に落ちてるような状態であれば、お金は価値を失うでしょう。

具体的な例で言うと戦争などの場合に、政府が貨幣を大量に発行し戦費を調達した場合、お金はいっぱいあるのに、物がない状態になります。戦後の日本がそれにあたります。

そうなった場合、貨幣の価値が下がるので物の値段が上がりインフレが発生します。

供給(商品)より需要が多い状況とも言いかえれます。

商品の生産コストが上がった場合でも、インフレが起きます。

例えば、オイルショックで石油の値段が高騰します。石油の値段が高騰したことで、石油を使ったような製品はコストが上がります。

その結果、物価が上がり、インフレになるということです。

インフレのメリット

メリットは、適度なインフレであれば景気を良くする効果があるということです。

この適度なインフレというのは、先進国で大体2%ぐらいが目標とされています。

高インフレでは、経済が安定せずまともな企業や人は経済活動はできません。

例えば、来年には物価が2倍になっている社会、つまり資産が毎年2分の1になるという社会では、経済活動どころではないです。

なので、2%資産が減るレベルであれば、企業や人の経済活動にさほど影響を与えないので、適度なインフレであることが良いのです。

ではなぜ、インフレは景気をよくするのでしょうか??

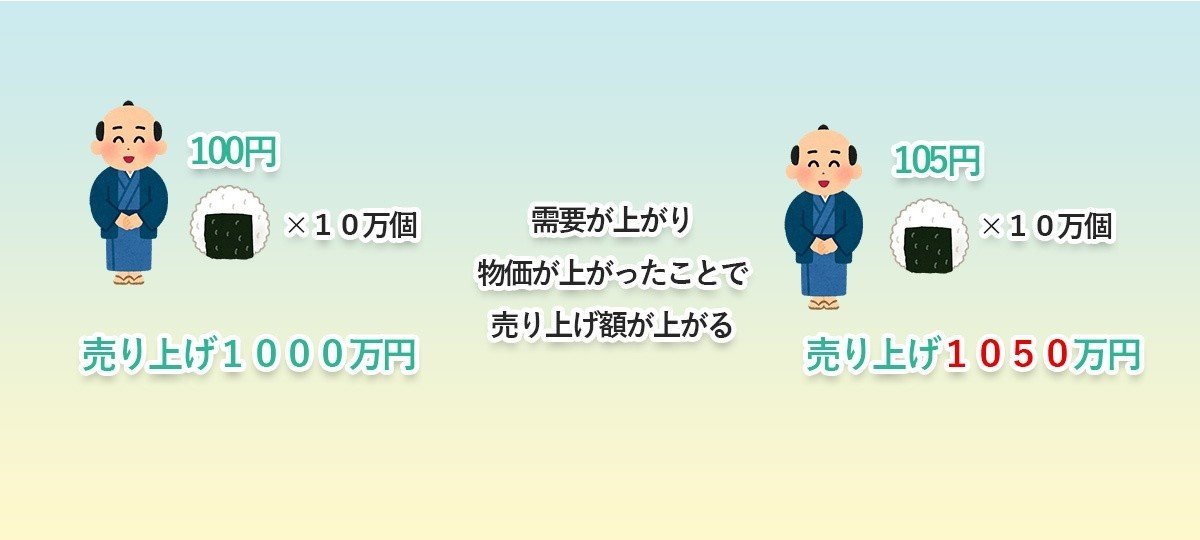

需要が供給よりも大きくなることで、物の値段が上がります。

物の値段が上がるということは、企業に入ってくる金額も上がります。

すると、企業は賃金を増やしたり、雇用を増やしたりします。

それで収入が増えたからいっぱいお金使おう!となって景気が良くなるという感じです。

これは、需要が上がった場合です。

商品の生産コストが上がった場合は、需要が上がるわけではないので、物価は上がっても売れる数が減るので、消費や投資は刺激されません。

一般的に、デフレの時に不景気になりますが、生産コストが上がるインフレの場合、インフレと不景気が同時に起こることがあります。

これをスタグフレーションといい、この状態になってしまったら、不況で賃金は上がらないのに物価だけはどんどん上がっていき、生活が厳しくなります。

不景気は財政政策や金融政策を行うことである程度解決できますが、このスタグフレーションになった場合、解決策がありません。

日本の実際のインフレ率

インフレ率を図る指標は消費者物価指数という指数が標準的に使われています。

消費者物価指数に関して詳しくはこちらのページに書いてありますのでどうぞ

消費者物価指数は簡単に説明すれば消費者が購入する財・サービスの総合的な物価の指標です。

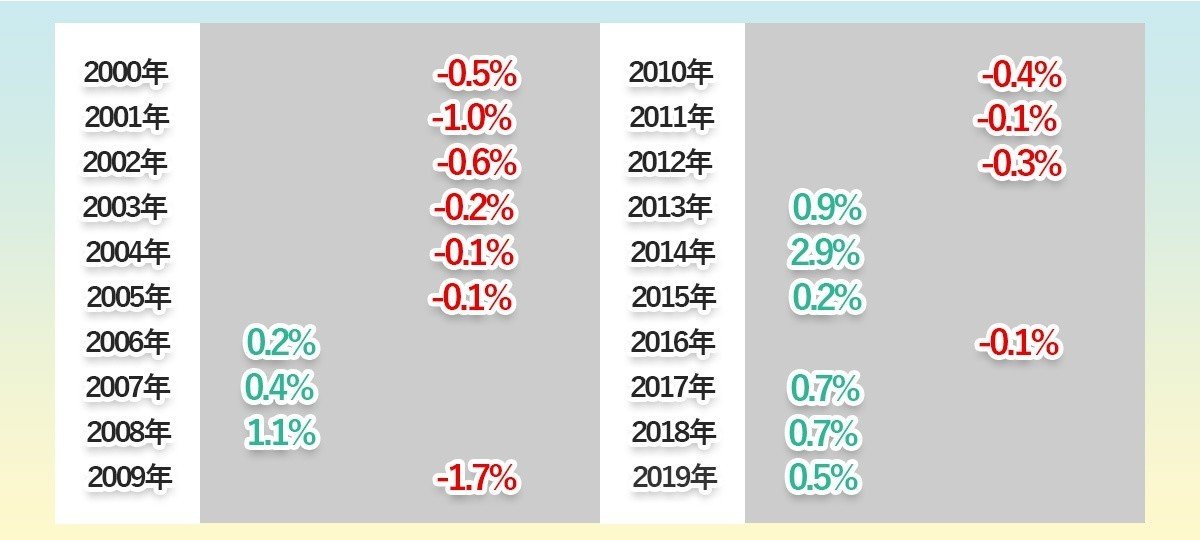

日本はどれだけインフレしているのでしょうか??実際に見てみます。2000年から2019年の数値です。(別の年代のもみたい方は以下のリンクからどうぞ)

(※)総務省 | 政府統計の総合窓口 消費者物価指数推移リンク

この数字は、前年次と比べて何%物価が上がったかという数字です。赤がデフレで、緑がインフレを指します。

みた通りなんですが、2013年まではデフレが続いていました。

2000年代からしか載せていませんが、バブル崩壊後の1990年代後半からデフレになってきてます。

2013年から、デフレを脱却しているのはアベノミクスの効果です。

ただ、消費者物価指数の注意として本当のインフレ率より多めのインフレ率になることがあります。

本サイトの案内

noteでも、記事を公開しておりますが、本サイトでは、より多くの記事を提供させていただいております。