第59回理学療法士国家試験 午前1−5の解説

息子は第57回の国家試験に不合格で、第58回の国家試験に合格しました。昨年は第58回の試験問題が手元にありましたので、息子の合格の後、恩返しのつもりで国家試験の解説を投稿しました。

第59回は息子は受験していないので問題が手元にはありません。毎年厚労省から問題が公表されるのは5〜6月ごろでかなり遅いです。そこから出版社も対策本を作るので、対策本が手に入るのは夏前になってしまいます。またクエスチョンバンクなどの対策本は国試問題のすべてを網羅している訳ではありません(ごく一部です)。

昨年、国試対策の問題集を作って投稿したところ、多くの方に利用していただきました。今回、投稿を利用していただいた受験生(合格ラインを超えたらしい)の一人にお願いして、国家試験問題を入手する事ができましたので、昨年同様、早めに国家試験問題と解説を投稿したいと思います。

理学療法士ではありませんが、医師の立場から解説をします。これは違うよという所があればコメントいただくと幸いです。

(1) 30歳の女性。バトミントンの選手である。膝前十字靱帯損傷を予防するための指導で最も適切なのはどれか。(59回午前1)

1.後方重心を意識した動作を指導する

2.体幹浅層の筋力トレーニングを指導する

3.下肢遠位筋の協調性トレーニングを指導する

4.ジャンプ着地時に膝が内反位にならないように指導する

5.静的な姿勢保持からバランストレーニングに進めるように指導する

【答え】5

【解説】

1.後方重心を意識した動作を指導する:×

前十字靱帯(ACL)損傷の受傷機転として、Knee-in、Toe out姿勢がリスクが高いのは良く知られています(授業でも習ったと思います)。下腿の外反や内旋のストレスによりACLの緊張が強くなります。また矢状面では大腿に対して下腿が前方に行く姿勢ではACLの緊張が強くなります(ACLは下腿の前方引き出しを制限するからです)。

したがって、矢状面では下腿が前方にあり、重心が後ろにある動作はACL損傷をきたしやすいので避けなければなりません。

2.体幹浅層の筋力トレーニングを指導する:×

体幹筋には体幹部の深層に位置する深層筋と体幹部の浅層に位置する浅層 筋があり、深層筋には主に腹横筋・多裂筋・大腰筋があり、体幹の安定に寄与します。一方浅層筋には主に外腹斜筋・内腹斜筋・腹直筋があり、体幹の動的な動きに寄与します。

膝前十字靱帯損傷の予防には体幹の安定が重要であることから、体幹の筋力トレーニングを行う場合、深層筋のトレーニングを指導する方が良いと思われます。

3.下肢遠位筋の協調性トレーニングを指導する:△

ジャンプの着地などの際に膝や足関節の柔軟性があれば、衝撃を吸収しやすくなり、着地時にバランスを崩す事が少なくなるので、前十字靱帯損傷の予防につながります。下肢遠位筋の主動作筋と拮抗筋が協調性を持って収縮すると、柔軟性向上が期待できます。

ただし、ジャンプしてまっすぐ着地しただけでは前十字靱帯損傷は起こる事は稀です。あくまで上記写真のようなバランスを崩した姿勢で着地した場合に損傷が起こりやすくなります。したがって、まず行うべきはバランストレーニングです。選択肢3は間違ってはいませんが、選択肢5の方が優先度が高いです。

4.ジャンプ着地時に膝が内反位にならないように指導する:×

前十字靱帯損傷は前額面ではKnee in, Toe outの姿勢で起こりやすくなります。この姿勢は下腿が外反位で起こりやすいという意味です。選択肢のように内反位にならないように指導するのではなく、外反位にならないように注意しなければなりません。

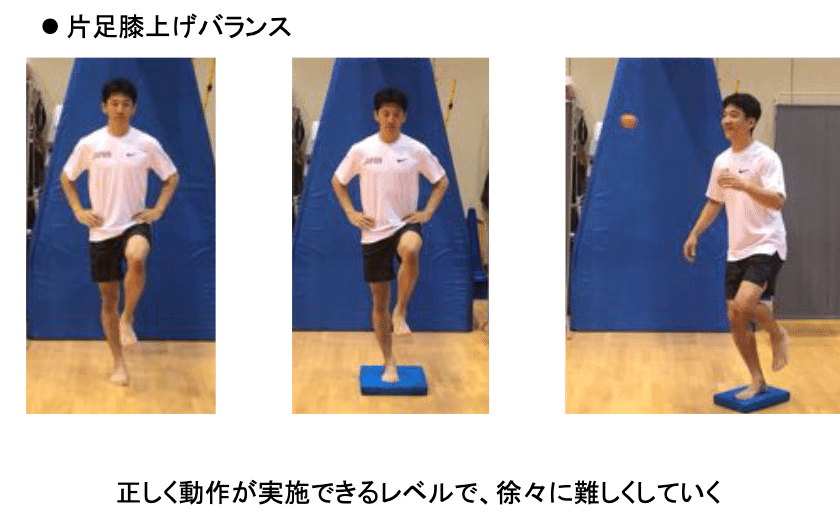

5.静的な姿勢保持からバランストレーニングに進めるように指導する:○

前十字靱帯損傷では、Knee-in Toe outなどのバランスがくずれた姿勢で起こりやすいです。したがって、そのような姿勢をとらないようにバランストレーニングをする事が予防に有効だと考えられています。

膝前十字靱帯損傷理学療法診療ガイドラインでは

Q20:ACL 損傷は予防可能か,可能であればどのような方法があるか?

A20:ある程度,予防は可能だと考えられる。ジャンプ,バランス,筋力,アジリティ,動作指導等の複数の要素を組み合わせたプログラムが ACL 損傷発生率を減少させる(グレード B)と記載されています。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/42/7/42_604/_pdf

以下のようなバランストレーニングが推奨されています。

(2) 84歳の男性。心疾患の既往はない。転倒して右大腿骨近位部骨折を受傷し、緊急で骨接合術を受けた。翌日離床を目的に理学療法が処方されたが、右下腿の腫脹と圧痛を訴えている。最も優先的に確認すべき血液検査項目はどれか。(59回午前2)

1.BNP

2.Dダイマー

3.HbA1c

4.PT-INR

5.SP-D

【答え】2

【解説】

すこし設定に無理があり、出題委員が受験生を惑わそうとしている感じがあります。病態としては、手術をした右下腿の腫脹と圧痛を訴えていますので、深部静脈血栓で間違いありません。そして、その存在を確認するために行う検査は血液検査でD-ダイマーを検出する事です。

前述のように、この問題の出題委員は問題です(このような問題を出題する委員は交代すべきです)。なぜなら、大腿骨近位部骨折を緊急で手術する事はまずありません。そんな緊急事態などないからです(緊急手術を行わなければならない状況説明もありません)。通常では緊急手術ではなくて、待機手術となります。一般病院で手術日はだいたい週1日のところが多いです。そのため、たとえば月曜が手術日であった場合、火曜日に入院した患者は、月曜日まで1週間手術を待機して、骨折部は牽引などして、不動にしておかなければなりません。このような場合、患肢に不動により深部静脈血栓ができてもおかしくありません。深部静脈血栓ができていれば、離床時に深部静脈血栓が剥がれて肺動脈血栓塞栓症をきたすおそれがあります。患者が下腿の腫脹と圧痛を訴えていれば、その深部静脈血栓症の合併を疑わなければなりません。

このように、ある程度の期間、下肢が不動の期間があった患者で深部静脈血栓ができるというのが、典型的な経過です。出題委員は受傷直後に緊急手術を受け、術前に不動期間がなかったように設定しています。また術後も翌日にはリハビリを開始するとの事で、術後の不動期間もありません。通常ではこのような状況で深部静脈血栓ができるという状況はありません。したがって、良く勉強している受験生ほど深部静脈血栓かどうか迷ってしまったのではないでしょうか?

出題委員はこのような場合、典型的な経過を設定すべきです。今回の出題のような設定は、ほとんどあり得ない状況です。なぜそのような設定にしたのかというと受験生を惑わすためです。そんな事しちゃだめですよね。国試出題委員会は出題の内容を事前に吟味していないのでしょうか?出題委員・出題委員会ともに猛省してもらいたいところです。

さて、以下、選択肢についてです。

1.BNP:×

BNPはBrain Natriuretic Peptide: 脳性ナトリウム利尿ペプチドの略で、心臓を守るため心臓(特に心室)から分泌され るホルモンです。1988年に日本人の松尾・寒川らによって豚の脳から単離、同定されたましたが、その後ヒトの心室筋より分泌されることがわかりました。心臓の機能が低下して心不全になり、心臓への負担が.大きいほど多く分泌され数値が高くなります。問題文では心疾患の既往がないため、心不全もないと考えます。

2.Dダイマー:○

Dダイマーはフィブリンが分解される過程で生じるものです。下図のようにフィブリノーゲンがプラスミンで溶解する事を一次線溶といいます。一次線溶は血栓(フィブリン)ができなくても生じますが、D、E、E-D因子しかできません。

http://igakukotohajime.com/2020/05/13/凝固線溶系/

一次線溶に対して、血栓(フィブリン)がプラスミンで溶解する事を二次線溶といいます。上図のように、二次線溶の時だけ、D-D因子(Dダイマーと呼ぶ)ができます。したがってDダイマーが高値という事は体の中に血栓がたくさんできている事を意味します。

(注)フィブリノーゲンやフィブリンが溶解した時にできるものをFDP (フィブリノーゲン・フィブリン分解産物)といいますが、FDPは一次線溶でも二次線溶でも増加するので、FDPの上昇=血栓ができているとは直接言えません。

したがって、深部静脈血栓症のように、体の中に血栓がたくさんできている状況を知るためにはDダイマーが高値になっているかどうかで判別する事ができます。

深部静脈血栓症 (Deep vein thrombosis)の徴候2つを覚えましょう。

・Homans徴候:膝関節伸展位で足関節の背屈で下腿三頭筋に疼痛

・Lowenberg(ローウエンバーグ)徴候

・腓腹部の把握痛

・マンシェットでの圧迫痛

Low→下肢、バーグ→ハンバーグで覚えよう。

なお、血栓ができているか、わかりやすいのは超音波検査です。

3.HbA1c:HbA1cは糖尿病の血糖コントロールの指標です。2〜3ヶ月の比較的長期間の中で血糖コントロールが良かったかどうかを判断する事ができます。値が高い程コントロールが不良といえます。

4.PT-INR:×

PT-INRは凝固因子による凝固能の指標です。正常は1.0です。深部静脈血栓症では血管内の血栓ができないように凝固機能を抑制する治療が行われますが、凝固能の抑制状態の指標としてPT-INRがよく使用されます。通常凝固能が正常の2〜3倍(PT-INRが2.0〜3.0)になるように薬剤が投与されます。問題文の患者ではD-ダイマーの検査を優先すべきで、PT-INRの優先度は低いです。

5.SP-D:×

SP-Dはsurfactant protein Dの略で、肺のⅡ型肺胞上皮細胞より産生・分泌される肺特異的な蛋白の一種です。KL-6とともに、特発性間質性肺炎で高い陽性率を示します。深部静脈血栓症では測定意義はありません。

(注)SP-Dは91回以降、特発性間質性肺炎関連で出題されるかもしれません。

****************************************************

予想問題:特発性間質性肺炎で陽性となるものはどれか。2つ選べ。

1.KL-6

2.D-ダイマー

3.FDP

4.HbA1c

5.SP-D

答え:1と5

****************************************************

(3) 65歳の男性。入浴中、軽度の意識障害および左片麻痺が突然出現したため救急車で搬送された。救急外来到着時の頭部単純CTを示す。考えられるのはどれか。(59回午前3)

1.慢性硬膜下血腫

2.くも膜下出血

3.脳梗塞

4.脳挫傷

5.脳出血

【答え】5

【解説】以下に脳出血のCT像を示します。提示されたCTは被殻出血です。被殻出血が大きくなり、内側の内包にかかってくると、運動麻痺をきたします。血腫が大きくなると、脳圧も亢進するため軽度の意識障害をきたす事もあります。

外傷後の血腫は以下の通りです。

くも膜下出血は以下の3パターンを覚えてください。

(4) 50歳の女性。2日前に階段を下りた際に膝を捻った。その直後から左膝の痛みが続いているため受診した。左膝内側および膝窩部に痛みがあり、McMurrayテストが陽性であった。エックス線写真では明らかな異常所見を認めない。次に確認すべき検査はどれか。(59回午前4)

1.関節造影

2.CT

3.MRI

4.PET (positron emission tomography)

5.SPECT (single-photon emission computed tomography)

【答え】3

【解説】McMurrayテストは半月板損傷を検出するテストです。Apley テストとMcMurrayテストは頻出ですので、確実に覚えてください。

1.関節造影:×

関節内に造影剤を注入してレントゲン透視でみる方法です。半月板の外側の損傷は検出できますが、半月板の内部損傷は検出困難です。膝を穿刺して造影剤を注入する必要があり、侵襲的ですので優先度は低いです。

2.CT:×

半月板はレントゲンやCTには映らないので、半月板損傷を検出できません。

3.MRI:○

半月板はMRIで検出できるため、MRIがある施設では比較的簡単に検査する事ができます。患者に与える侵襲も小さいですので、半月板損傷の診断に有用です。MRIの診断率は80~90%と言われています。以下のように膝のMRIの前額断像が出れば、まず半月版損傷で間違いありません(国試未出題なので狙い目です)。ちなみに膝のMRIの矢状断がでれば、疾患は十字靱帯損傷です。

https://hosp.juntendo.ac.jp/clinic/department/seikei/disease/disease14.html

4.PET (positron emission tomography):×

PETとは、positron emission tomography (陽電子放出断層撮影) の略で、ごく微量の放射能を発生する薬剤(FDG: フルオロデオキシグルコース)を用いて、癌の早期診断を行う検査法です。

私たちの体を構成している細胞は、生きてゆくためのエネルギー源として「ブドウ糖」を必要としていますが、がんなどの悪性腫瘍は正常な細胞よりも増殖が盛んに行われるため、3~8倍のブドウ糖を必要としている事を利用し、グルコース類似物質のFDGを投与する事によって、よりグルコースを利用する癌細胞を検出しようとするものです。

PETは放射能を発生する薬剤を用いるので、大学病院など大きな病院でしか検査できませんし、そもそも半月板損傷は検出できません。

5.SPECT (single-photon emission computed tomography):×

SPECTとはSingle Photon Emission Computed Tomographyの略で、ごく微量の放射性物質を含む薬を体内に投与し、その薬剤の分布などから、臓器血流などを見る検査です。

https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/tracer/patient/inspection.html

SPECTはPET同様放射能を発生する薬剤を用いるので、大学病院など大きな病院でしか検査できませんし、そもそも半月板損傷は検出できません。

(5) 73歳の男性。身長170cm、体重55kg。糖尿病でインスリン治療導入中。運動強度の決定のため、自転車エルゴメーターを用いて、1分間に20 Watts増加させるランプ負荷法で心肺運動負荷試験を行った。二酸化炭素排出量および酸素摂取量の変化のグラフを示す。指導すべき適切な運動強度はどれか。(59回午前5)

1.約3 METs

2.約4METs

3.約5 METs

4.約6 METs

5.約7 METs

【答え】4

【解説】

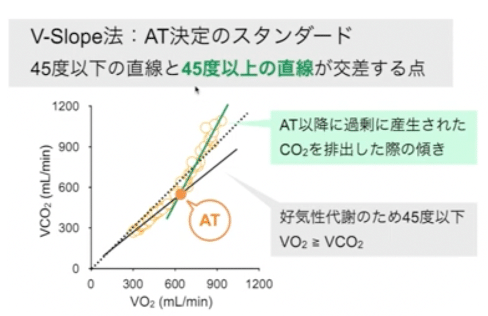

運動療法を行う上で、運動強度を決める際に嫌気性代謝閾値(AT)が良く用いられます。二酸化炭素排出量と酸素摂取量の比(二酸化炭素排出量/酸素摂取量をガス交換比と呼び、図のようにX軸に酸素摂取量、Y軸に二酸化炭素排出量をプロットしたグラフを用いて、ATを決定する方法をV-slope法とよびます。V-slope法ではグラフの傾きが45度以上になる点をATとします。

問題で、曲線の傾きが45度以上になる点は上の図で青矢印の点である事から、ATでの酸素摂取量は1200ml/minである事がわかる。

患者の体重が55kgである事から、1METs=3.5×55 (kg)ml/min

=192.5 ml/minとなり、

求める運動強度= 1200÷192.5

= 6.23 METsとなります。

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。