2023年度下半期読書録 1-10冊

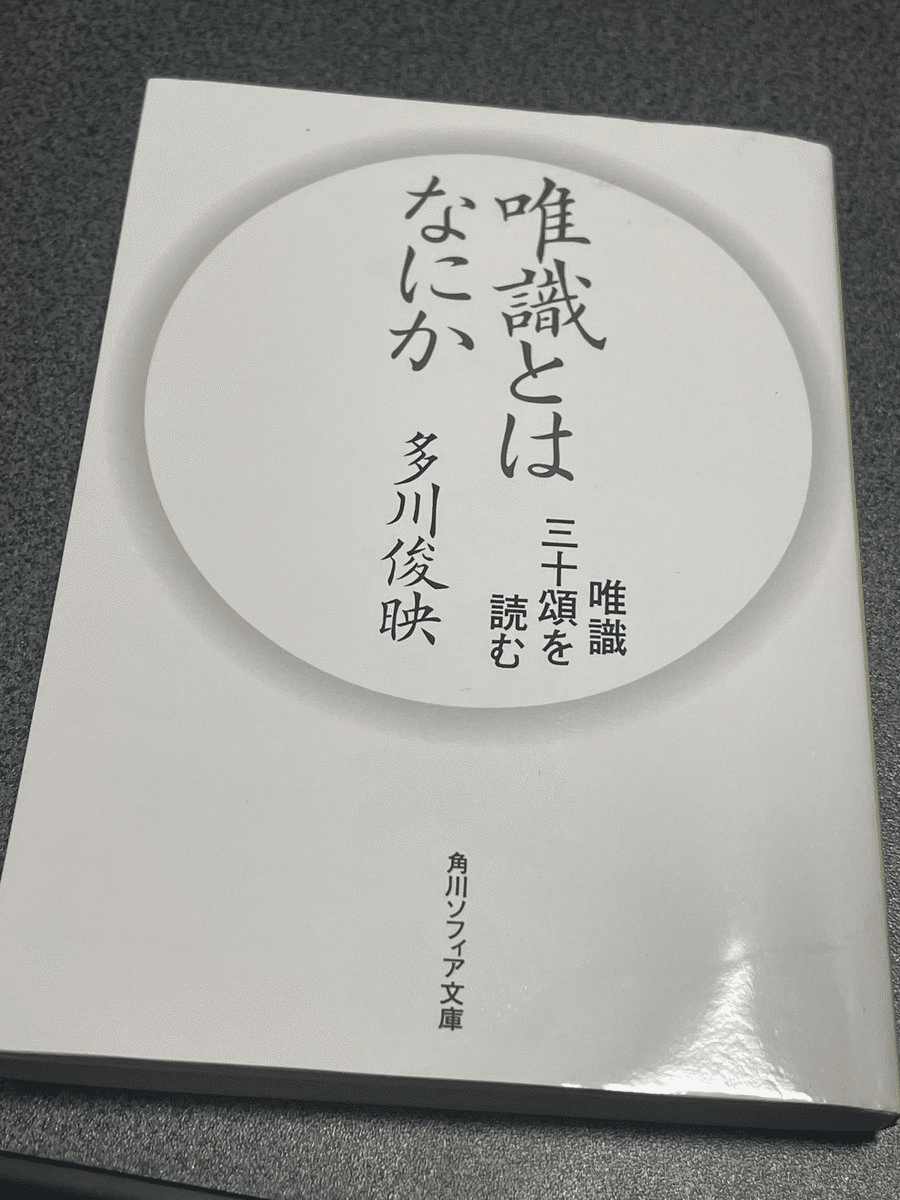

多川俊映『唯識とはなにか 唯識三十頌を読む』

いつか三島由紀夫の『豊穣の海』を読みたいと思っている。どうやら唯識という仏教概念を暗に参照しているらしい。

かの南都六宗の一つ・法相宗の本山、興福寺の元貫主が入門書として書いている本書は、唯識思想の大成者・世親の著作を漢訳経典をもとに一つずつ丁寧に解説していくものである。権威性に弱いと言われればそれまでだが、餅は餅屋であることは変わりないだろう。

曰く、我々の五感は「前五識」であり、その下に「第六・意識」がある。ここまでが意識的に認識されるレイヤーである。

さらにその下に「第七・末那識」がある。ここでは自己を実体とみなす働きである「我見」などの自己に関する無意識の措定がなされる。

最下層には「第八・阿頼耶識」が悠久の大河のごとく流れている。これまでの生きた経験は「種子」としてこの河へ還り、これからのすべてはこの河の泡沫として生起する。

そして全てはこころによって生起されたものであり、実体など存在しないのである。ただ(唯)こころ(識)のみ、というわけである。

人生の全ても、輪廻も、すべてこの大河の泡沫であり、渦の生起と消滅に過ぎない。つまり、『方丈記』の冒頭とは、そういうことなのである。

「唯識三年 倶舎八年」という言い回しがある。仏教理論を学ぶのに、倶舎は八年、唯識は三年かかるほど難しいということである。確かに、一般向けの入門書ですら、各レイヤーについて様々は働きとその価値判断などが分化しており、到底一読して理解できるような代物ではない。

人類は、コペルニクスの地動説によって宇宙の中心から疎外され、ダーウィンの進化論によって生命の中心から疎外され、フロイトの無意識の発見によって主体意識から疎外された、などと言われる。しかし東洋においてはとうの昔から「我」の意識など相対化されていたのである。

九鬼周造『いきの構造 他二篇』

どうやら、九鬼周造というひとは、概念関係を幾何的に(特に立体として)図解することが好きだったようだ。表紙に描かれた『いきの構造』中の直方体の図はあまりにも有名である。『風流に関する一考察』では八面体が、『情緒の系図』では情緒の曼荼羅が登場する。

彼いわく、「いき」は日本民族独自の概念であり、それを解明するためには日本民族の文脈に即して考察することが肝要であると。かれは『いきの構造』を通じて各命題に豊富に例をつけることを徹底していた。これこそ文化への真摯さであろう。

『いきの構造』は内包的表現・外延的表現・自然的表現・芸術的表現の4章からなる。内包的表現によれば、「いき」は以下の3つの要素からなるようだ。

媚態:「一元的な自己が自己に対して異性を措定し、自己と異性との間に可能的関係を構成する二元的態度」とある。要するに色気ということである。しかも「可能的関係」でなければならないため、その色気にも関わらず常に二元性を保たなければならない。よって、異性と合一した瞬間に媚態は消滅する。

意気地:「犯すべからざる気品・気格」「異性に対して一種の反抗を示す強み」とある。武士道の理想に生きていなければ「いき」ではない。意気地によって「媚態」が霊化されてこそ「いき」なのである。

諦め:「運命に対する知見に基づいて執着を離脱した無関心である」とある。意気地が武士道精神であるならば、諦めは仏教的無常観である。

「いき」のうちの「諦め」したがって「無関心」は、世智辛い、つれない浮世の洗練を経てすっきりと垢抜した心、現実に対する独断的な執着を離れた瀟洒として未練のない恬淡無碍の心である。

(中略)

婀娜っぽい、かろらかな微笑の裏に、真摯な熱い涙のほのかな痕跡を見詰めたときに、はじめて「いき」の真相を把握し得たのである。

『いきの構造』の内容を端的に要約すると九鬼周三の異性趣味を暴露しているだけにも読めるが、それはそれとして一歩一歩現実の文化現象に足を着けながら系統的にひとつの概念を語るさまは、文化を語るものかくあるべしと思わせる。

余談だが、本書のなかで唯識仏教の概念が何度か参照されていた。偶然なのか、導きなのか。

松本卓也『人はみな妄想する ―ジャック・ラカンと鑑別診断の思想』

「ある一連の思索と試みは、すべてある一つの文・思想に対する注釈である」といった比喩を目にする。西洋哲学の全体は、すべてプラトンへの注釈である、といった壮大なものもあれば、西田幾多郎の哲学の全体は『善の研究』冒頭の「経験するというのは事実其儘に知るの意である」の一文を展開したものである、という話もある。

本書は、精神分析家・哲学者であるジャック・ラカンの思想を、特に「神経症」と「精神病」の鑑別を切り口に概観したものである。1950年代、60年代、70年代と時期ごとに思想の大きな変遷があり、それぞれに難解である。

しかしラカンの弟子ミレールによると、ラカンのすべての議論はフロイト『精神分析入門講義』第十七講「症状の意味」第二三講「症状形成への道」の二つの講義の注釈である、ということらしい。それほどラカンはフロイトと、鑑別診断を重視したということである。

鑑別診断を重視し、思想に変遷を重ねていったラカンも、最終的には神経症と精神病を包摂するスキームを考え、「正常人」も妄想的なスキームをもっている、と主張する。「人はみな妄想する」というわけである。

原著も読まずに分かった気になどなれるはずもないが、多方向から波状攻撃をしたのちに、いつか本丸としての原著を落としに行かなければならないと思っている。

戸谷洋志『100分de名著 ハイデガー 存在と時間』

『存在と時間』は、指折りの難解さを誇る哲学書と言われており、同時に僕がいつか読まなければならない本である。しかしながら、先ほどのラカンと同じく、本丸の威容におののいて外堀をスコップで埋める作業に汲汲としている始末である。

精神を専攻するうえで現象学は避けて通れず、現象学をやるうえで『存在と時間』は避けて通れない雰囲気を感じている。

高校生のころ、『エルサレムのアイヒマン』『夜と霧』といった映画を紹介するとともにハンナ・アーレントの「悪の凡庸さ」を解説する先生がいた。それ以来遠ざかっていたが、ハイデガーの弟子として再び近くに現れる日が来るとは思わなかった。因果はめぐっているのである。

田上太秀『道元の考えたこと』

巨城がこうも多くては困るのである。『正法眼蔵』もそのひとつ。

仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己を忘るるなり。

思想家というものは、洋の東西を問わず自己を探求してしまうものらしい。道元といえば、雪深い永平寺に似合う厳しい禅僧というイメージがある。禅堂の規律を重んじ、行住坐臥すべてが修行であった彼の姿は確かにそうであろう。

しかし本書は道元を「人間らしい」側面からとらえ直そうとしている。中国というフィルターを通してしか見ることができず、また遠い歴史と数々の解釈を隔ててなお「仏祖直伝」を愚直に求め続けた道元の姿が描かれている。

先日読んだ『歎異抄』で描かれる親鸞は、愚かな凡夫として愚かな凡夫たちである民衆に語り掛ける柔和な和尚さんが、鎌倉の文体を貫通して立ち現れてくる。対して本書では『正法眼蔵随聞記』の引用を通じ、粛然として行に励む求道者としての道元がいる。

しかし、本書で言われているように、二人ともひとりの人間であり、かつ真摯な仏教者であった。僕にとって、キリスト教思想よりも仏教思想のほうがなじみがよいのは、僕自身が日本の、仏教の家で生まれ育ったことが影響しているのであろう。たとえその環境にいたときには何も知らなくとも。

忌日の追善中陰の作善なんどは皆在家に用ふる所なり。衲子(僧侶)は父母の恩の深きことをば、実の如くしるべし。

親鸞は、父母の孝養のためとて、一返にても念仏まふしたることいまださふらはず。そのゆへは、一切の有情はみなもて、世々生々の父母兄弟なり。いづれもいづれもこの順次生に仏になりてたすけさふらうべきなり。

道元の信仰と相通じ、親鸞も真摯な、本物の仏教僧であることが知られる。

中井久夫『中井久夫著作集2 家族の表象』

僕が知りうる限り最高の知性と、僕の知りうる限り最高の日本語をもってして書く精神科医・中井久夫。

人間というものは、日本人というものは、これほどまでに完成された日本語の文章を書けるものだろうか。彼の文章を読んだ日から、僕の日本語は常に彼を目指すように運命づけられてしまった。

特に二十代は、好きな文章家の文章にほれこんで模倣をするのがよろしい。ピアノでも、ツェルニーとかハノンとかをやるように。また、好きな文章家の文章というものは自分が表現したいことが大体表現できるものです。こまったことに日本の作家は情緒的ですから、志賀直哉、谷崎潤一郎ではわれわれの目的に合いません。他方、精神科医の文章も、独創的すぎてまねしにくいものが多いのです。

幸いにして僕はまだ二十代であるので、あなたの文章にほれこんで模倣をしたいと思う。精神科医の文章を模倣するのは、僕の中にある二十代らしい反骨として大目にみていただきたい。

また余談だが、中井久夫は旧制甲南高校時代、図書室に寄贈されていた九鬼周造の蔵書を読み漁っていたそうである。点と点はつながってしまうものなのかもしれない。

松本俊彦『誰がために医師はいる クスリとヒトの現代論』

その人の人生というものは、ささいなことから方向づけられるもののようだ。著者は依存症に関して第一人者との評をしばしば聞く。

彼を依存症臨床への道に方向づけたのは、不承不承の医局人事だったようだ。最初は取り付く島もないように思われた領域で、患者に振り回されながらその魅力にとりつかれていく過程が回顧録的に綴られている。

物質依存は、人に依存できない病である。彼が向かい合った患者たちの、人に頼れない、頼らない確固とした信念に至るのもやむないであろう、凄絶な経験がごく一部ながら紹介されている。

僕は、臆病者なので医師として彼らに向かい合う自信は全くない。圧倒されてしまうと思う。でも、そういう場はいつか必ずやってくる。

ある精神科医が、「精神科医としての最初の数年は、振り回されて、悩みに悩むものです。そうしているうちに動じなくなってきます。振り回されるのも、悩むのも、仕事です。」と言っていた。そこに必要なのは投げ込まれる度胸と、悩む謙虚さだけだろう。

その二つは、忘れずに生きていきたい。

ズビグニェフ・コトヴィッチ『R.D.レインと反精神医学の道』

反精神医学という一連の活動があった。ここでの精神医学とは、権威・統治・排除と一体になった社会統制システムとしての精神医学である。

そもそも精神病とは病なのだろうか、という議論はたびたびある。精神医学とは、社会にとって不都合な人間を「狂気の治療」の名のもとに閉鎖病棟に「収監」する統治機構でしかないのではないか、という批判もたびたびある。実際、旧ソ連では「政治犯」を精神病院に収容する、といった事例があったようだ。そこでは司法による「罪ー罰」の論理を介さずとも医学による「狂気ー治療」の論理によって自由と人権を剝奪できる「すばらしい」システムとして機能したことは間違いない。

R.D.レインは、反精神医学運動の代表者である。上記のような文脈で、キングスレイ・ホールという医師(という役割)も看護師(という役割)も患者(という役割)も存在しないいつ入っていつ出てもよい共同体を主催した。

反精神医学運動自体、全く一枚岩ではなかったし、レインの思想も過去の一運動として歴史に回収されつつあるかもしれない。しかし彼と、その運動は従来の医学に疑義を突き付けるという意味で確実に遺産を残しているし、薬物治療でさえ「化学的ロボトミー」と喝破した彼の熱情は皆の心に抜けない棘を残したであろう。

レインは、精神障害者、つまりは患者、つまりは「精神医学化された人」に声を与える者のひとりであった。彼の抗弁に宿る威力と想像力の助けを得て、病者たちは声を上げることができた。おそらく、このことがレインの最も疑いの余地のない遺産だろう。

木村敏『異常の構造』

異常とは、特に精神の異常とは、狂気とは、なんであろうか。中井久夫と時を同じくして日本の精神病理学の一時代を築いた木村敏による一般書である。

精神の異常を考えるにあたり、常識・常識的日常性という切り口から攻めていく。われわれ「正気」が生きる常識的日常性の世界を統べる基本公式とは、"1=1"であり、「AはAである」である。これ以上還元して説明しえない、証明しえない、そしてこれ以外ありえずゆるぎえない公式としての"1=1"である。それは、あるもの、物体、ひと、そして自己の同一性を公理的に認めるということである。

対して、狂気(=ここでは統合失調症、本書が書かれた時代では「精神分裂病」を指す)では"1=0"であり、"1=n"であり、"1=∞"であるという。それによって自己の消滅や自己の二重化などがこの世界に顕現するのである。

正気も、狂気も、単にその世界の公式に従っているだけである。さらに言えば正気は単一の公式に押し込められている分、狭い世界を生きている。

木村敏は、その臨床のなかで、反精神医学運動の暴風の中で、「正気」「合理」の暴力性を考えていた。彼は(僕にとって)難解な本も書いているが、誰よりも「異なる公式に生きている」人々のことを考え、悩み、静かに怒る真摯な臨床家の一人だったのである。

精神病者に対する「人道的」処遇と「人間的」治療が声高らかに叫ばれるたびごとに、そこにはもう一つの、それとはまったく不調和な声が、つまり精神病者をできうるかぎり安心して、みずからの心を痛めることなく排除し尽くそうという「持続低音」が、低く、しかし明瞭に聞きとれはしないだろうか。

(中略)

「異常者」は危険な存在だからひとり残らず病院に収容すべきである、そして病院内では彼らに最大限の「人権」が与えられるべきである――この二つの主張の奇妙な対位法こそ、現代の合理化社会の体質をみごとに象徴してはいないだろうか。

私は本書を、私が精神科医となって以来の十七年余の間に私と親しくつきあってくれた多数の分裂病患者たちへの、私の友情のしるしとして書いた。そこには、私がしょせん「正常人」でしかありえなかったことに対する罪ほろぼしの意味も含まれている。

若松英輔『00分de名著 西田幾多郎 善の研究』

西田幾多郎は、日本の近代哲学の泰斗と言われる。先述の『いきの構造』の著者九鬼周造も、西田の弟子であったという。

背伸びをする癖があり、放送大学で『原初から/への思索 西田幾多郎とハイデッガー』という講座を取ってしまった。おおよそ同時代を生きた二人の哲学者の思想の比較によって理解を深めようというものである。講師が教科書の冒頭で述べている通り、教科書というより単著に近い内容である。難解すぎてなかなか進まない。

気休め代わりに本書を読んでみた。西田の思想は相変わらずよくわからないままであったが、彼を思索に駆り立てる背景は読み取れる。17歳で姉を亡くし、西田自身が生涯を終えるまでに妻も、四人の娘も、全員亡くしている。

彼が、家族を失いながら黒板に向かい、黒板を背に生き、「知と愛」を語る思想に、すこしだけ興味を持てるようになった。

改めて、教科書に向かおうと思う。