POI申請を愉しむ⑤(磨崖仏・前編)

なんだかんだで5回目となりました。記憶が鮮明なウチに書いてしまいます。8月に入って色々見て回ってたのですが、最近割と大漁状態で、どれを取ってもエモいんです。しかし今日の目玉は何と言ってもコレ。

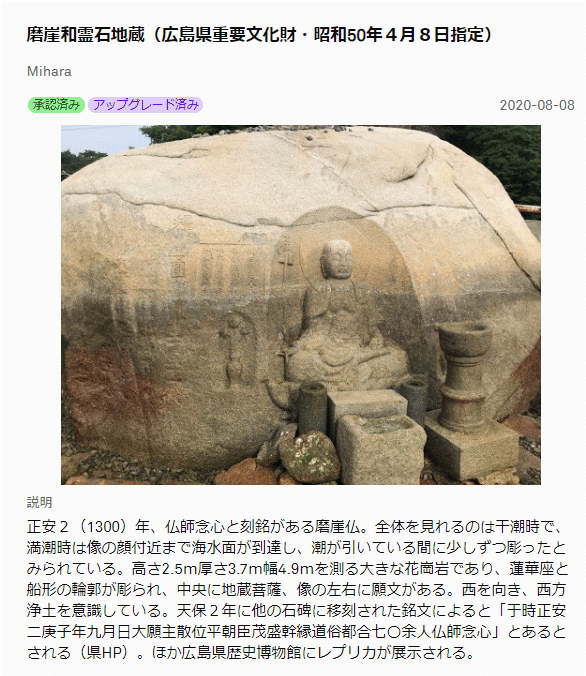

14世紀初頭に彫られたという磨崖仏です。マガイ、と読みます。岸壁の平坦な面、という意味で「岸壁の平坦な部分に彫られたホトケ様」ということになります。

こちら割と前から知っていて、最初に見たのは福山市にある広島県立歴史博物館でした。レプリカが展示されています。同館は中世の集落遺跡の復元で定評があり、同じく中世の仏像である当事例もレプリカを製作し展示していました。ただし、三原市にあるらしいということくらいしか知らず、今回たまたまPOIを調べていてたどり着きました。

場所なんですが、三原市といっても離島にあります。佐木島といい、橋がありませんから渡るには船オンリーです。割と時限系になるらしく、昔はCF多重の根っこに使っていたこともあったそうです。

さて、この磨崖仏ですが。実は干潮時にしか拝めないという特徴があります。満潮になるとご覧のように海に沈むんです。こちらは干潮の3時間前くらいなので、割と引いてる方ですがご覧の通り。

そして、大事なことなのですがPOI申請をするということは、明るい時間でないといけません。なおかつ船の時間に間に合わせないとなのです。

で、まずはダイヤを調べました。最初に検索して引っかかるのは下記のものでした。

この磨崖仏のすぐ横に向田港という小さな港があり、かつてはフェリーの便も多かったらしいのですが、今はほぼ使われてない状態のようです。

まず、フェリーのダイヤを調べると始発が6:40、終航(船の終電バージョン)が19:35でした。三原港からもあるのですが便数が明らかに少ないので序盤から却下です。

そして港から現地までが徒歩1時間くらいと出ました、干潮の時刻に合わせて現地に到着し、そして1時間後に港に戻り、かつ終航に間に合わないといけません。できなかったら野宿です汗

さすがに野宿は避けたいのと、島にある民宿は検索する限りコロナの影響で休館になってる(1つしかないし)ようなので満潮干潮の時刻を見ます。僕は釣りをしないので、正直めっちゃ久しぶりの潮見表です。

大潮の日に行けば、干満の差が大きいはずなので良い状態で申請が出来るはず。しかし大潮で土日で、上記ダイヤにハマって…となるとめちゃくちゃ少ない!本気で待ってたら秋になっちゃう!

コレを思いついたのが8月の頭でした。8月8日(土)は中潮ですがお試しで行ってみようということになりました。ダメなら9月半ばか10月初めまで待つことになります。

お試しで向かう前に佐木島のことを調べてみました。

島の周囲は18㎞あまり、人口800人弱。でも歩くと北から南まで1時間ちょっとかかります。この島は平坦です!とGoogleMapsにあったのでチャリを借りようと思いましたが、実際には結構アップダウンあります。借りずに歩いて正解(後述

まずは島に渡るべく対岸の因島市重井港に向かいます。尾道からしまなみ海道を渡り、港に着きます。

重井港について衝撃的な事実を知ります。なんとフェリーだけだと思ったら高速艇があるとわかりました。終航なんと22時!これなら日が暮れても安心です(真っ暗なので日があるウチに帰ろう

チケットの買い方が自販機じゃないからよくわからないし、駐車場が無料なのかもよくわからなかったんですが、ひとまずどっちも解決します(駐車場は無料だった)。なんとかチケットを買い、船を待ちます。

高速艇は結構早くて、船に乗ってる時間は数分でした。実は余裕を持って行こうとしてお昼過ぎに船に乗り、着いたのが14時。そしてメッチャ暑い…

アスファルトが照り返して、凄まじく汗が出ます。港で買ったお茶がすぐなくなりそうなので、慌てて多めに買います(島に自販機あります)。そして小さい島なのにPOIかなり多いんです。皆んな結構申請してるな~。

ただストビューがないので、添付申請しないと生やすのは難しそう。逆に言うとストビュー申請さえちゃんとすれば生える可能性は高いということになります。そもそもストビューマストの環境って、競争倍率が低くてPOI候補多いですしね。

結構暑いので、神社に寄るなどしてたのですが、コレが面白かった。昭和11年に建てられています。神社に近すぎるので申請は不可っぽかった。

神 威 照 宇 宙 ですよ!神の威光が宇宙を照らす!!

戦前のこういう碑文は結構見てきたんですが、宇宙を照らすのは初めて見ました。センスがすごくいいですよね。軽く感動してました。しかしまだ行程の3割もいってないので、先を急ぎます。

途中、幾つも石碑を見つけたり、八十八箇所の地蔵(かなり無数にある)の写真を撮ったりしました。ここからの夕日が美しい!という場所もあって、後ほど見るんですが確かによかった。

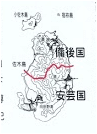

ちょっと小さいですが、ある説明板の一部です。江戸時代、島は南北で国が違い、安芸と備後にわかれていたんだそうです。こういう国境って、分水嶺だとか気候の分かれ目だとか、合理的な意味があることも多いです。

◆分水嶺と旧国境をPOIで示す

— sinXsan (@sinXsan) June 12, 2020

日本各地にある分水嶺は、気候や人の動きの結節点として、しばしば旧国境を示す役割を果たしてきた。最も有名なのは兵庫県丹波市にあるが、今回は安芸国のそれを追う。

複数のPOIを申請し「こんな表現もできるんじゃないか?」という提言をしてみたい。続く pic.twitter.com/zciAugnp8K

こちらのツイートは以前、分水嶺と国境が一緒で、気候や集落間の距離感、遺跡の位置的な意味などを列記したもの。別の話ではありますが、意味を考える点で面白いかも。

ひとまず、今日はここまでにします。